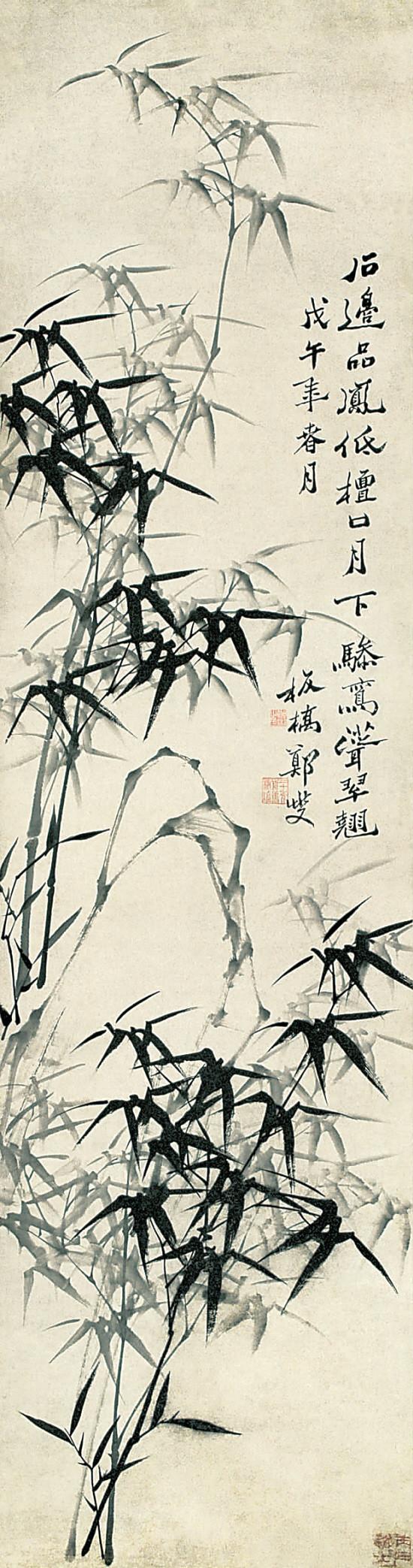

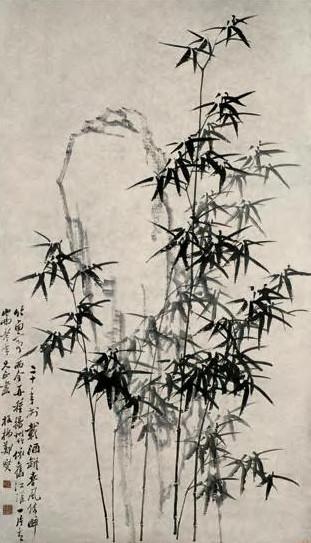

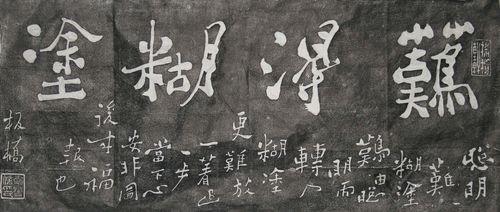

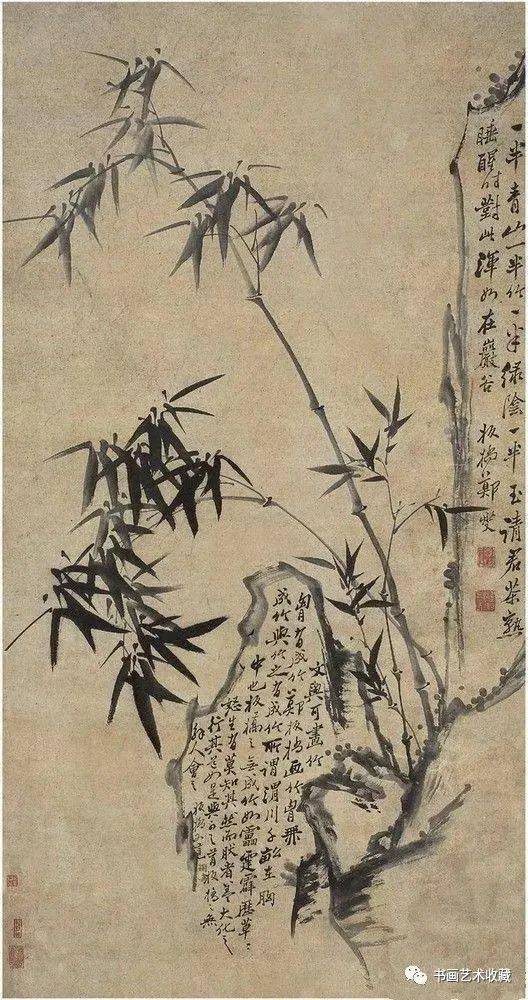

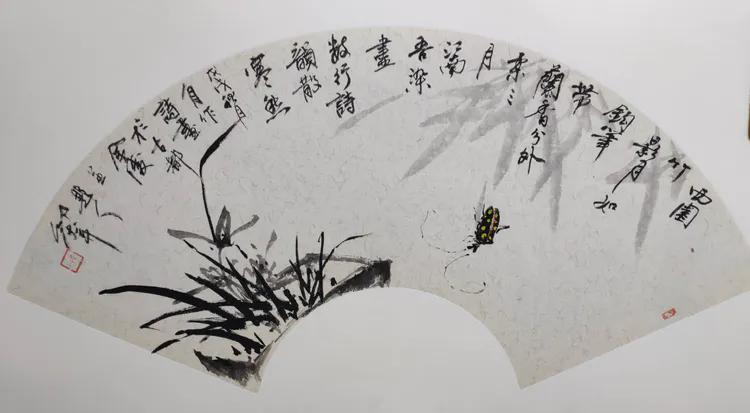

郑板桥,清代著名画家、书法家、文学家,其代表作《竹石图》以竹石为题材,通过墨色的浓淡干湿、笔触的刚柔相济,展现了竹子坚韧不拔、石之沉稳的意象。画中墨韵生动,既有自然之美的表现,又蕴含了作者对人生哲理的深刻思考。郑板桥在画中寄托了自己的情怀,通过竹石的形象,表达了对清高、坚韧、不屈不挠精神的追求。他的作品不仅具有艺术价值,更蕴含了深厚的文化内涵和人文精神,是中国传统文人画的重要代表之一。

在中国绘画的浩瀚星空中,有这样一位独特的艺术家,他以竹石为笔,以墨色为墨,将个人的情感与自然界的韵律融为一体,创造出了不朽的艺术杰作,这位艺术家便是清代著名的“扬州八怪”之一——郑燮,因其号“板桥”,后世多以“郑板桥”称之,而提及郑板桥的画作,最负盛名、最为人所称道的莫过于他的竹石图。

竹石之韵,寄情于物

郑板桥的竹石图,不仅仅是对自然景致的简单再现,更是他内心世界的外化与情感的寄托,在郑板桥的笔下,竹子不再是简单的植物,而是成为了坚韧不拔、高风亮节的精神象征,他笔下的竹,枝叶扶疏而不失力度,线条流畅而富有弹性,仿佛能听到那在风中摇曳的沙沙声,而石,则以简练的笔触勾勒出其苍劲古朴之态,石之坚与竹之柔形成了鲜明的对比,寓意着文人的骨气与柔情并存。

技法与意境的完美融合

郑板桥画竹石,技法上独树一帜,他擅长运用“破笔”和“蘸墨”的技法,使得每一根竹子、每一块石头都显得生动而富有层次感,在《墨竹图》中,我们可以看到他用浓淡干湿不同的墨色,描绘出竹叶的丰富变化,既有阳光下的鲜亮,也有月光下的幽深,展现出竹子在不同光影下的不同风貌,而石则以大写意的手法,寥寥几笔便勾勒出其坚硬的质感与岁月的痕迹,这种技法的运用,不仅让画面充满了立体感和动感,更让观者能感受到画中物象的生命力。

情感与哲思的深刻表达

郑板桥画竹石,更是在画中寄寓了深厚的情感与哲思,他常在画上题诗或题字,如“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,这不仅是对竹子坚韧精神的赞美,也是对自己人生理想的抒发,在他看来,竹子不仅是自然界的一员,更是文人精神世界的象征——清高、正直、不屈不挠,通过竹石图,郑板桥表达了对社会现实的批判与反思,对个人操守的坚守与追求,他的画作,是心声的流露,是人格的写照。

艺术风格与时代背景的交融

郑板桥生活于清代中期,那是一个封建社会逐渐走向衰落的时期,也是文人画兴起并达到高峰的时代,他的竹石图不仅继承了前代文人画的传统,更是在此基础上进行了大胆的创新与突破,他摒弃了前人过分追求形似的弊端,转而注重神韵的表达与个人情感的抒发,这种“写意”的精神,使得他的作品在众多画家中独树一帜,影响深远。

艺术价值与后世影响

郑板桥的竹石图不仅在中国绘画史上占有重要地位,其艺术价值也得到了后世的广泛认可,他的作品不仅在国内广为流传,还远播海外,对后世画家产生了深远的影响,许多后来的文人墨客在创作时都或多或少地受到了郑板桥画风的启发,尤其是在对自然物象的提炼、情感的表达以及技法的创新上,可以说,郑板桥的竹石图不仅是中国传统绘画中的瑰宝,也是中华文化中不可或缺的一部分。

郑板桥的竹石图,是他对自然之美的深刻感悟,是他个人情感与哲思的完美融合,更是他对时代精神的独特诠释,在这墨色淋漓的画卷中,我们不仅能欣赏到中国画的独特魅力,更能感受到一位艺术家对生活的热爱、对理想的追求以及对社会现实的深刻思考,郑板桥的竹石图,如同一首无言的诗、一曲流动的歌,穿越时空的长廊,依然触动着我们每一个人的心弦。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...