行书字体,作为中国书法中的一种重要字体,以其灵动与韵律的完美结合而著称。它既保留了楷书的结构严谨,又融入了草书的流畅与自由,展现出独特的艺术魅力。行书在书写时,笔画间相互呼应,形成连贯的视觉效果,仿佛行云流水般自然。其结构布局既不拘泥于楷书的工整,也不像草书那样潦草难辨,而是恰到好处地体现了“中和之美”。,,行书字体在历史长河中不断发展演变,不仅在书法艺术中占据重要地位,还对其他艺术形式如绘画、印章等产生了深远影响。其独特的韵律感和节奏感,使得行书作品在欣赏时能够引发观者的共鸣和情感共鸣。无论是古代的经典作品还是现代书法家的创新之作,行书都以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴,成为了中华文化宝库中的瑰宝。

在浩瀚的书法艺术长河中,行书以其独特的魅力,成为了连接楷书与草书之间的桥梁,既不失楷书的工整规范,又蕴含草书的流畅与洒脱,行书字体,以其灵动、自然、流畅的特质,深受历代书法家和书法爱好者的喜爱,本文将深入探讨行书字体的特点、发展历程、名家风格以及其在现代生活中的应用,旨在让读者全面了解这一充满魅力的书法形式。

一、行书字体的基本特点

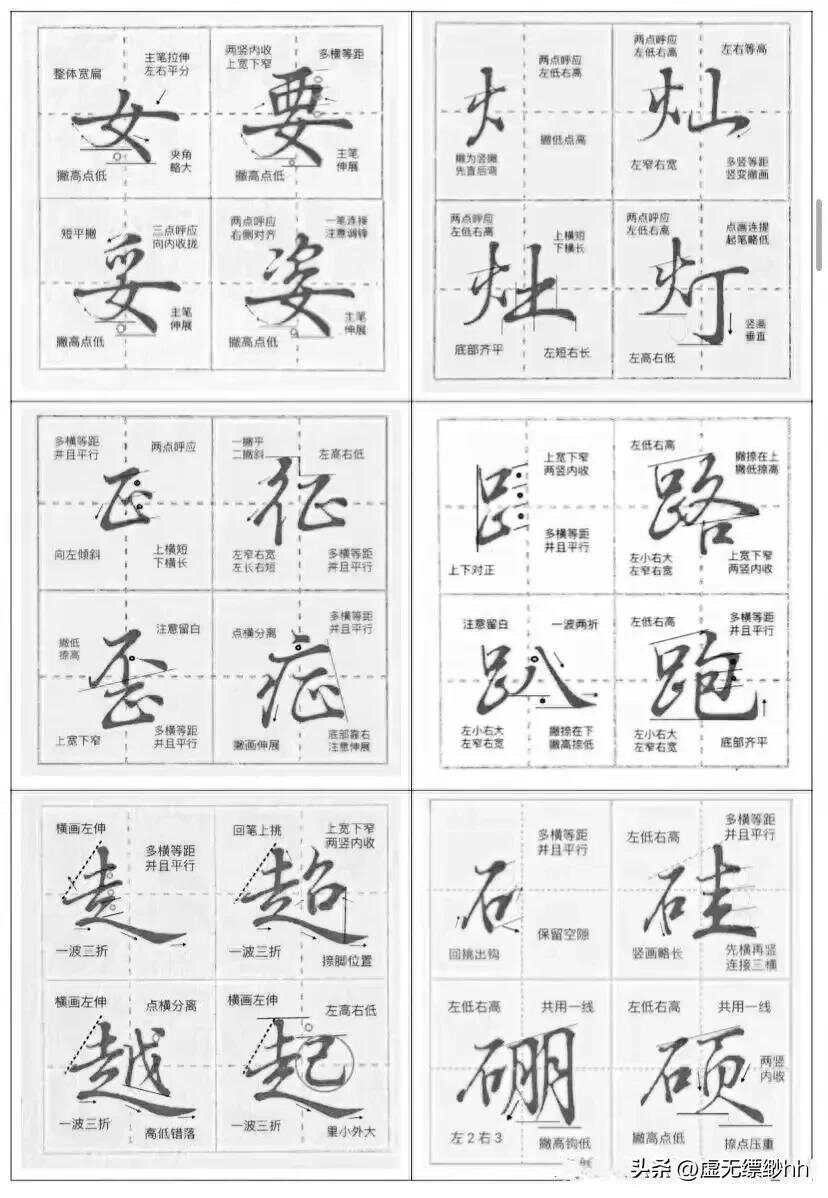

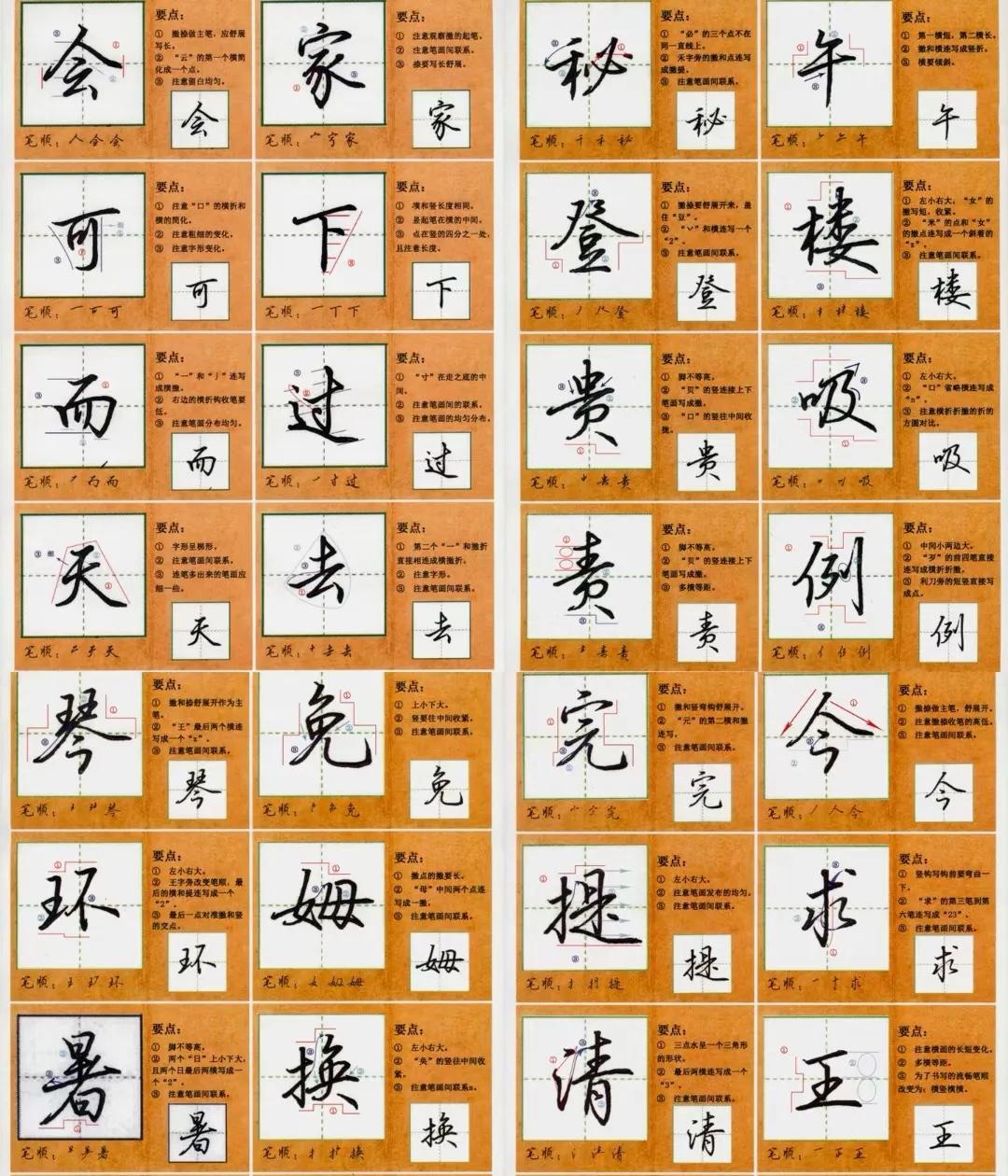

行书,顾名思义,是行走于楷书与草书之间的书体,其最大的特点在于“行云流水”般的自然与流畅,具体而言,行书字体的特点可以概括为以下几个方面:

1、结构简省:行书在保持汉字基本结构的基础上,对某些笔画进行了简化和省略,使得书写更加迅速,同时也赋予了字形以动态的美感。“之”、“以”等字在行书中常省略钩画,使笔画连接更为紧密。

2、连笔与牵丝:行书通过笔画之间的自然连接和细微的“牵丝”来增强字与字之间的联系,形成一种连绵不断的视觉效果,这种连笔不仅提高了书写速度,也使整体作品显得更加灵动和连贯。

3、笔势连贯:行书的笔法讲究“势”,即笔画之间的运动趋势和方向感,每一笔都仿佛有生命力般自然延伸,形成一种内在的韵律和节奏感,这种连贯性使得行书作品在视觉上具有极强的动感和生命力。

4、风格多样:行书并非一成不变,不同书法家的风格各异,有的严谨工整,如赵孟頫的《洛神赋》;有的则放逸不羁,如米芾的《蜀素帖》,这种多样性为行书艺术提供了无限的可能性。

二、行书的发展历程

行书的起源可追溯至汉末至魏晋时期,这一时期由于社会动荡、文化交流频繁,书法艺术也呈现出多元化的趋势,行书正是在这种背景下逐渐形成并发展起来的,据传,东汉末年的书法家刘德升首创“行押书”,标志着行书的初步成型,随后,经过东晋王羲之、王献之等人的发展,行书逐渐成熟并达到鼎盛,王羲之的《兰亭序》被誉为“天下第一行书”,其行云流水般的笔法和自然天成的意境,成为了后世学习行书的典范。

唐代以后,行书继续发展,出现了如颜真卿、苏轼等大家的不同风格作品,进一步丰富了行书的艺术表现力,宋代以后,随着印刷术的普及和书法教育的发展,行书逐渐从案头走向民间,成为日常生活中常见的书写体式之一。

三、名家风格赏析

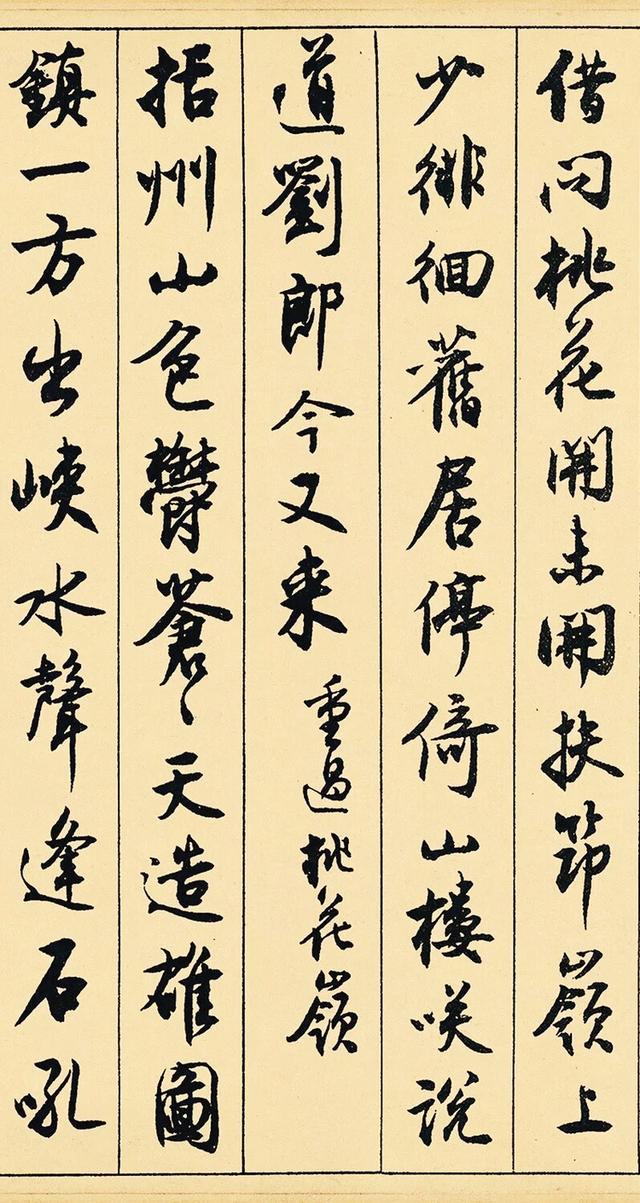

1、王羲之《兰亭序》:作为中国书法史上的经典之作,《兰亭序》以其高超的笔法、深邃的意境和自然天成的美感,展现了王羲之深厚的书法功底和独特的艺术风格,其行书既有楷书的工整,又不失草书的流畅,每一笔都蕴含着作者的情感与思考。

2、颜真卿《祭侄文稿》:颜真卿的《祭侄文稿》是楷法行写的典范之作,虽为楷书结构但用笔却如行云流水般自然,此作因情感真挚、笔触苍劲而备受推崇,是研究颜体行书的重要资料。

3、米芾《蜀素帖》:米芾的《蜀素帖》以其放逸不羁、变化多端的笔法著称,其行书既有魏晋风度,又融入了个人独特的艺术语言,展现了米芾超凡脱俗的书法才华和深厚的文化底蕴。

四、现代生活中的应用与影响

尽管现代社会信息传递方式已发生巨大变化,但行书作为一种传统文化的载体和艺术形式,依然在现代生活中占据着重要位置,它不仅在书法展览、艺术收藏中占据一席之地,还渗透到设计、广告、影视等多个领域。

设计领域:设计师们常从行书中汲取灵感,将行书的流畅与韵律融入现代设计中,使作品既具现代感又不失传统韵味。

广告文案:一些品牌在宣传文案中采用行书字体作为点缀或标题,以增加文化底蕴和艺术气息,使广告内容更加引人入胜。

影视剧字幕:在古装剧或历史题材的影视作品中,使用行书作为字幕字体能更好地营造历史氛围和艺术效果,使观众在欣赏剧情的同时也能感受到传统文化的魅力。

日常书写:虽然日常书写已逐渐被电子设备所取代,但仍有不少人坚持用毛笔或钢笔书写信件、日记等个人作品时采用行书字体以表达情感和个性。

行书字体作为中国书法艺术的重要组成部分不仅承载着千年的文化传承更是一种独特的艺术表达方式它以其灵动、自然、流畅的特点赢得了世人的喜爱和赞誉在现代社会快节奏的生活中它如同一股清流给予人们心灵的慰藉和艺术的享受通过学习和欣赏行书我们可以更好地理解中国传统文化的精髓并从中汲取灵感和力量让生活变得更加丰富多彩和有意义

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...