中国画,这一艺术瑰宝,起源于古代中国,其历史可追溯至新石器时代的彩陶和岩画。随着夏、商、周的青铜器铭文和战国时期的帛画,中国画逐渐形成了独特的艺术风格和技法。至魏晋南北朝时期,中国画开始注重笔墨的运用,追求“气韵生动”的境界。唐宋时期,中国画达到了鼎盛,山水画、花鸟画、人物画等各具特色,技法日益成熟。元明清时期,文人画兴起,强调诗、书、画、印的有机结合,使中国画更加注重文化内涵和意境的营造。近现代以来,中国画在继承传统的基础上不断创新,形成了多元化的艺术风格和流派。中国画以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴,成为了世界艺术宝库中的瑰宝,对后世产生了深远的影响。

在中国悠久的历史长河中,艺术以其独特的魅力,记录着民族的智慧与情感,而中国画作为其中一颗璀璨的明珠,自其诞生之日起,便在华夏大地上绽放出耀眼的光芒,本文将深入探讨中国画的起源,从其历史背景、文化渊源、技术发展等方面,揭示这一古老艺术形式如何从最初的萌芽状态,逐步演变为今天我们所见的丰富多彩、博大精深的艺术形态。

一、历史背景:远古至先秦的孕育

中国画的起源可追溯至远古时期,那时的人们在岩壁上绘制狩猎场景、生活图景,这虽是出于实用目的(如记录事件、导航),但已蕴含了原始的审美意识和艺术创造,进入新石器时代,彩陶上的图案如鱼纹、鸟纹等,不仅展示了先民对自然界的观察与理解,也体现了他们对美的追求,这些早期的“画作”,虽未形成独立的绘画艺术,却为中国画的发展奠定了基础。

及至先秦时期,随着社会结构的复杂化与思想文化的繁荣,中国画开始在哲学、宗教、文学等多元文化的滋养下逐渐成形,道家的自然观、儒家的伦理思想、以及佛教的传入,都对中国画的发展产生了深远影响,特别是道家“天人合一”的哲学思想,强调人与自然的和谐共生,这一理念深深植根于中国画中,成为其追求意境、注重气韵生动的理论基础。

二、技术发展:从线描到水墨

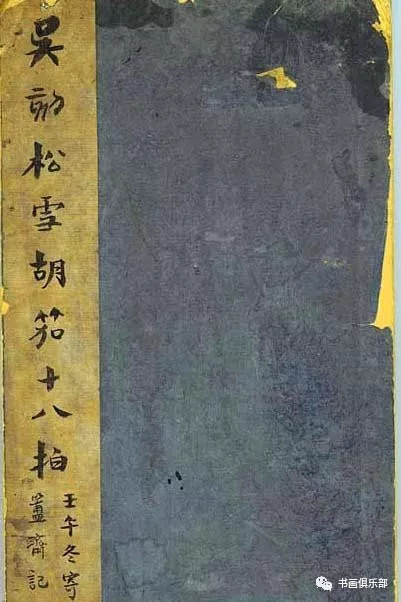

中国画的技术发展经历了从简到繁,再从繁到简的过程,早期绘画多以线描为主,通过简洁的线条勾勒物象,如战国时期的帛画《人物龙凤图》、《御龙图》等,虽以线为主,但已初具中国画“以形写神”的特色,至汉代,随着造纸术的改进和毛笔的普及,绘画材料与工具的变革促进了中国画技法的进一步发展,绘画开始注重色彩的运用,但真正标志着中国画成熟的是魏晋南北朝时期水墨画的兴起。

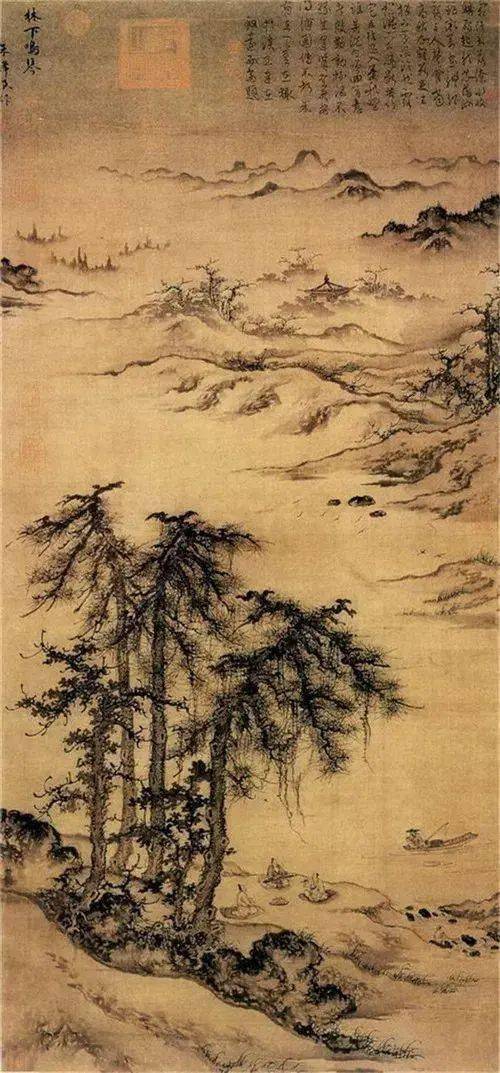

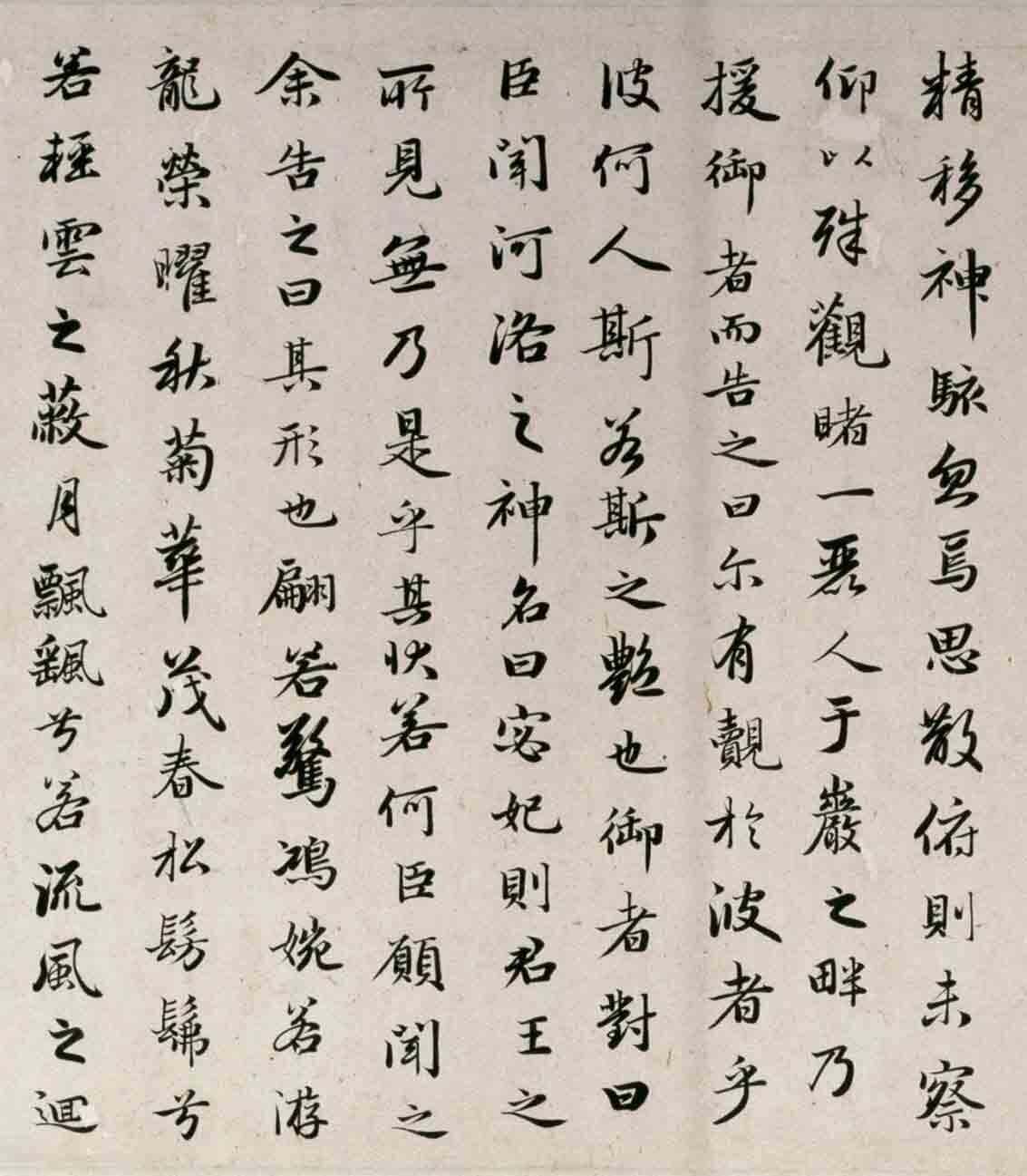

东晋顾恺之的“以形写神”理论,强调通过简练的笔墨传达物象的神韵,为水墨画的形成提供了理论依据,唐代王维提出“水墨至上”,进一步推动了水墨画的发展,宋代以后,水墨画成为主流,文人画的兴起更是将中国画推向了一个新的高度,文人画家们以诗入画,追求“写意”与“抒情”,强调笔墨的韵味与意境的营造,使得中国画不仅仅是视觉艺术的展现,更是心灵情感的抒发。

三、文化影响:儒释道的融合

中国画的形成与发展,离不开儒释道三家思想的深刻影响,儒家思想强调“礼乐”与“中庸”,影响了中国画在构图上的平衡美与和谐美;道家追求“自然”与“无为”,使中国画在表现手法上倾向于简约、空灵;而佛教的传入,尤其是禅宗的“心性”思想,促使画家们更加注重内心世界的表达与自然界的冥合,这种文化交融不仅丰富了中国画的艺术语言,也使其具有了超越物象、直指人心的精神力量。

四、艺术流派与名家辈出

从唐代的“大小李将军”李思训、李昭道的山水画创新,到五代的董源、巨然开创的江南山水画风;从宋代文人士大夫的“院体”与“文人”之争,到元代山水画大师黄公望、倪瓒的笔墨实验;再到明清时期“四王吴恽”为代表的江南画派以及扬州八怪等民间画家的创新尝试……中国画在历史的长河中不断演变,各流派竞相绽放,名家辈出,他们不仅在技法上不断探索,更在精神层面上追求超越时代的艺术境界。

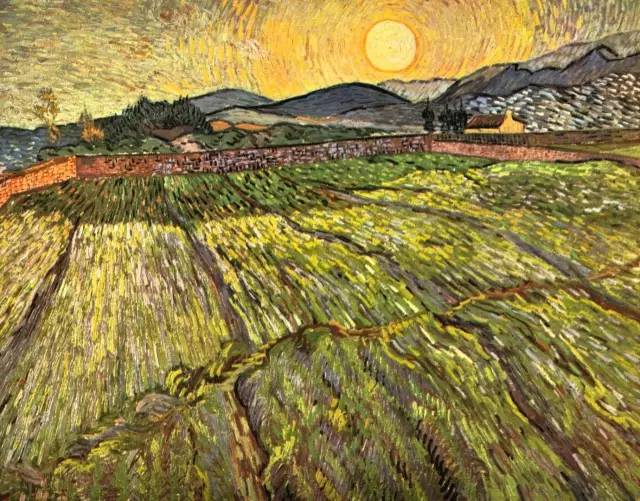

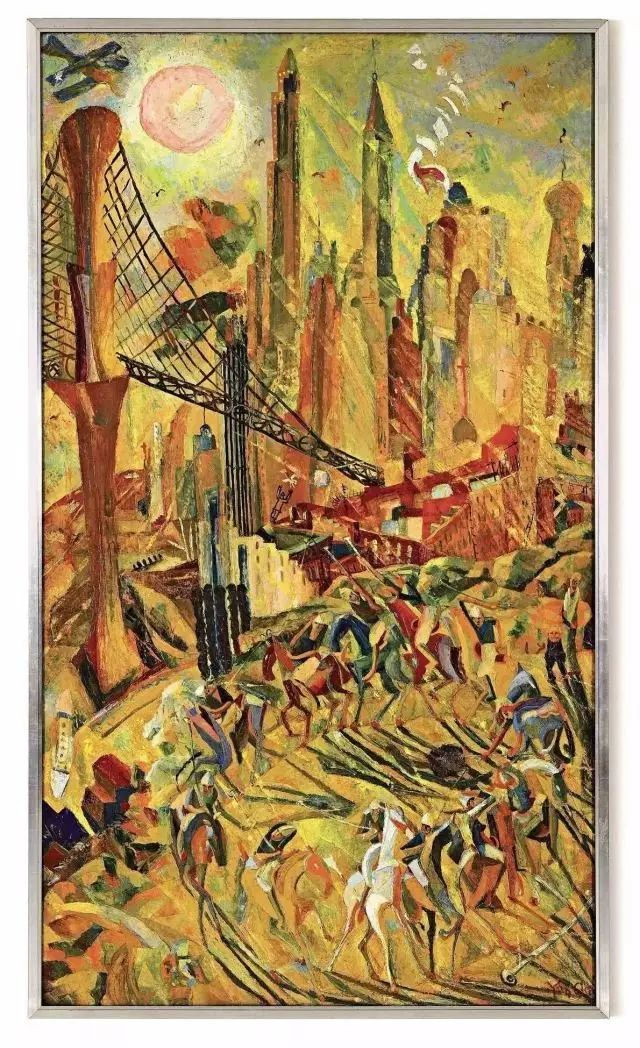

中国画的起源与发展,是中国传统文化连续性与创新性的生动体现,它不仅是中国古代文明的重要载体,也是世界艺术宝库中的瑰宝,在当今全球化的背景下,中国画面临着新的挑战与机遇,我们需要深入挖掘传统文化的精髓,保护并传承这一宝贵的文化遗产;也要鼓励艺术家们在继承的基础上进行创新,使中国画能够适应现代社会的审美需求与文化语境,焕发出新的生命力,中国画才能在历史的长河中继续流淌,成为连接过去与未来、沟通不同文化的重要桥梁。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...