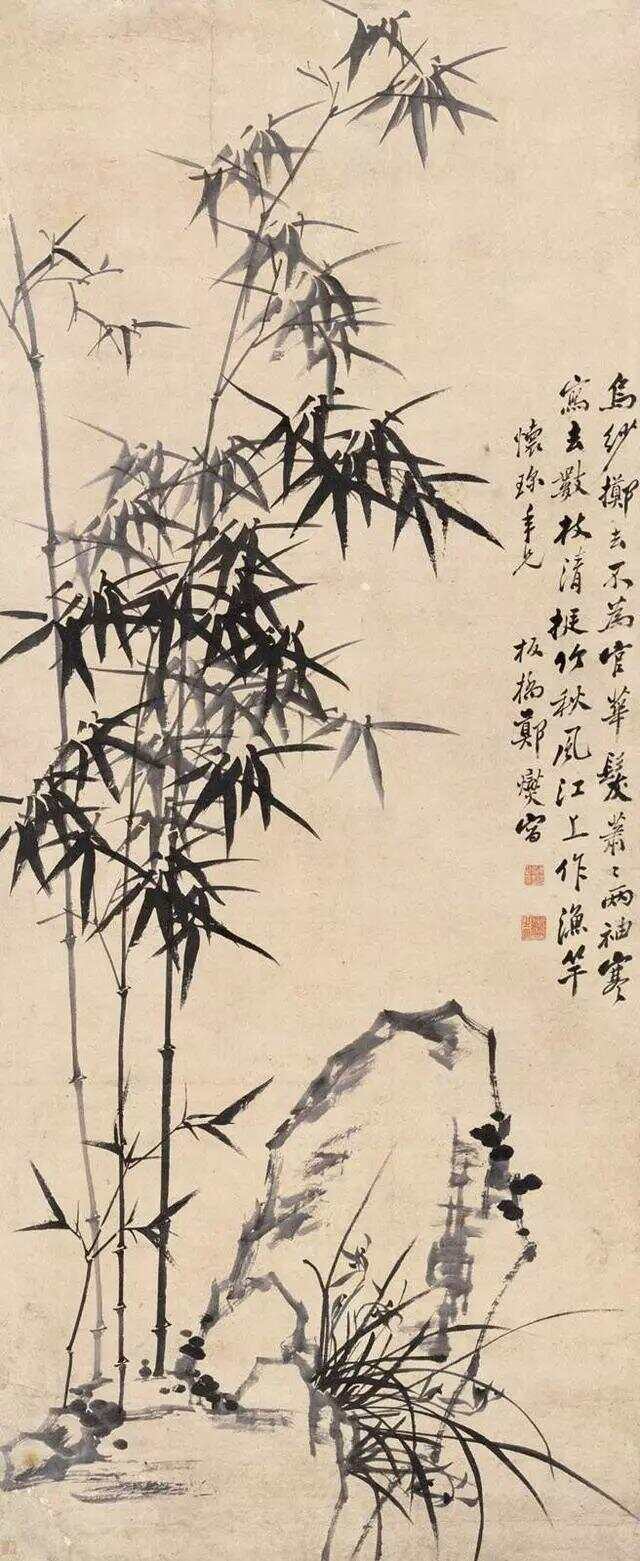

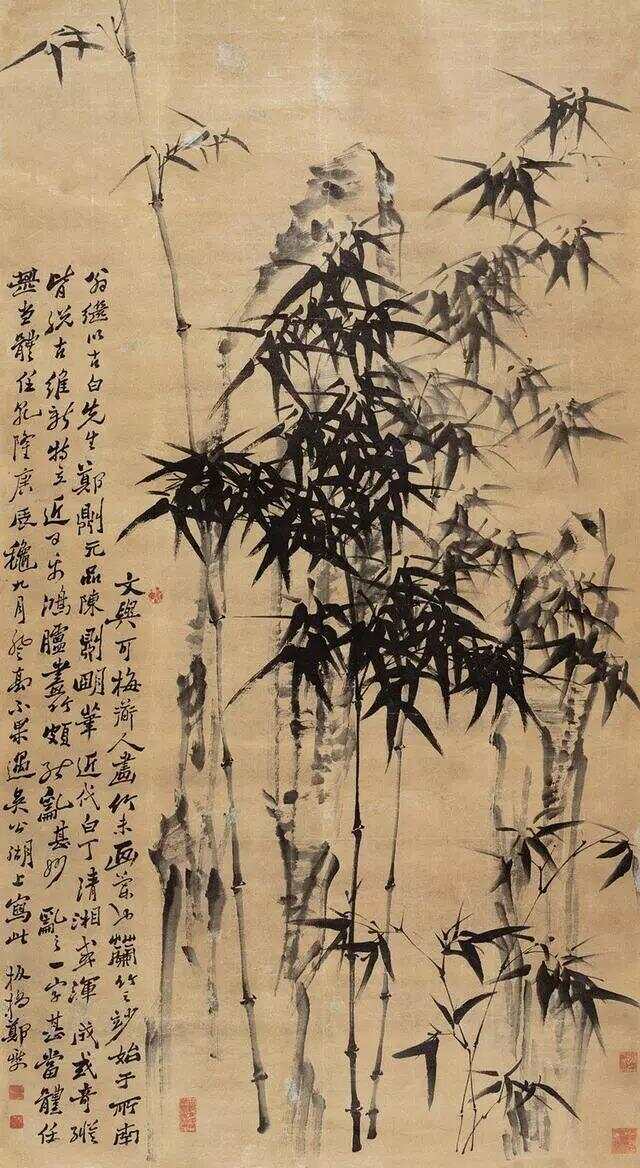

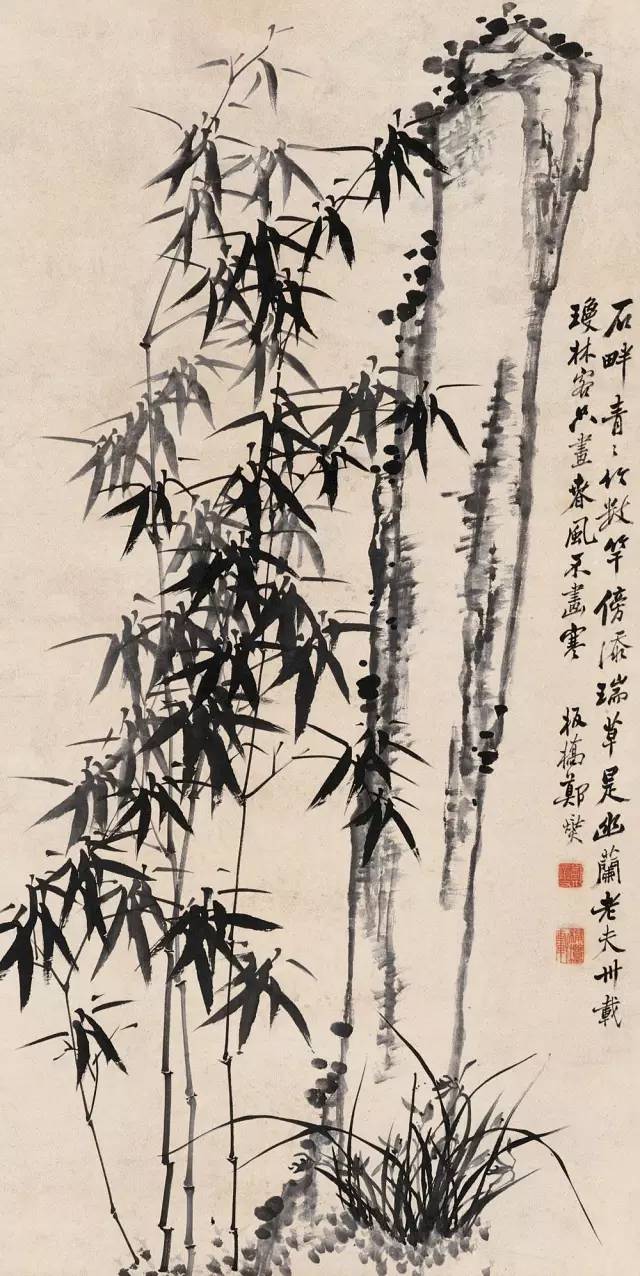

郑板桥的竹石图,以笔墨为媒介,展现了其独特的艺术风格和深邃的情怀。画面中,竹子挺拔而有力,石块则显得苍劲而古朴,两者相互映衬,形成了一种独特的韵律和美感。郑板桥运用了浓淡相宜的墨色和干湿不同的笔触,将竹子的生机和石块的质感表现得淋漓尽致。他的作品不仅具有很高的艺术价值,更蕴含了作者对自然、对生活的热爱和感悟。通过这幅画作,我们可以感受到郑板桥笔墨间的风骨与情怀,以及他对传统文化的深刻理解和传承。

在中国古代艺术宝库中,郑板桥的《竹石图》犹如一颗璀璨的明珠,以其独特的艺术魅力和深邃的文化内涵,跨越时空的界限,与后世观者进行着心灵的对话,这幅作品不仅是对自然之美的精妙捕捉,更是郑板桥个人情感与哲学思想的生动写照,展现了其“胸中有竹,笔下生花”的艺术追求和“以竹言志,借物抒情”的高尚情怀。

竹影婆娑,心随笔动

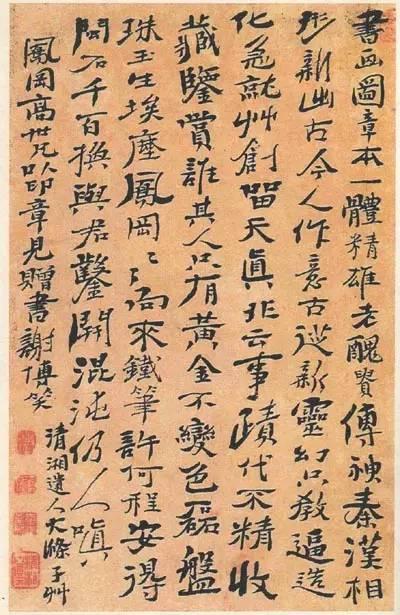

《竹石图》是郑板桥中年时期的代表作之一,画中竹石交映,意境深远,郑板桥以墨色浓淡干湿的变化,勾勒出竹叶的轻盈与竹干的坚韧,每一根线条都仿佛蕴含着自然界的生命力,竹子挺拔向上,不畏风雨,恰似其人生态度的写照;而石之沉稳,则象征着不屈不挠的精神追求,两者相融,既展现了自然界的和谐共生,也寄托了画家对理想人格的向往。

借物喻人,以竹言志

郑板桥一生爱竹、画竹、咏竹,他视竹为知己,通过竹子来抒发自己的情感与抱负。《竹石图》中的竹子,不仅仅是自然景观的再现,更是其内心世界的投射,在郑板桥看来,竹子“未出土时便有节,待到凌云更虚心”,这种“宁可食无肉,不可居无竹”的生活态度,反映了他对高洁品质的追求和坚守,他借竹之坚韧不拔、清高脱俗,表达了自己不慕权贵、不随波逐流的人格魅力。

笔墨间的风骨与气节

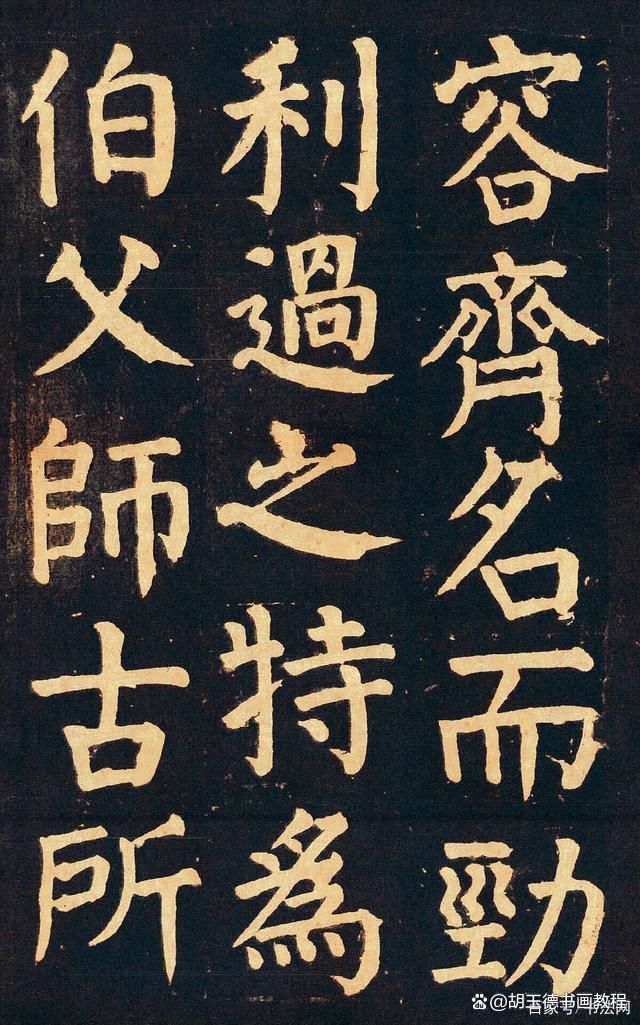

《竹石图》的魅力,还在于其笔墨运用的精妙与独特,郑板桥的用笔洒脱而不失法度,墨色浓淡相宜,既表现了竹叶的灵动与生机,又传达了竹干的刚劲与力度,这种“以书入画”的技法,使得画面不仅具有视觉上的美感,更蕴含了深厚的文化底蕴和艺术韵味,观者能从每一笔一划中感受到画家对生活的热爱、对自然的敬畏以及对理想的执着追求。

时代背景下的文化共鸣

《竹石图》的创作正值清朝中期,社会动荡不安,文人士大夫面临着前所未有的挑战与机遇,郑板桥作为一位具有强烈社会责任感和使命感的文人画家,他的作品不仅仅是个人情感的抒发,更是对时代精神的反映和思考,在《竹石图》中,我们看到了他对清高自守、不阿权贵的坚持,以及对社会公正、民生疾苦的深切关怀,这种精神在今天依然具有强烈的现实意义,激励着人们面对困难时保持坚韧不拔、勇于担当的品格。

艺术传承与现代启示

《竹石图》不仅是中国传统文人画的重要代表之一,也是中华文化中“天人合一”哲学思想的生动体现,它启示我们,在快节奏、高压力的现代生活中,应如竹一般保持内心的纯净与坚韧,不畏浮云遮望眼,不忘初心。《竹石图》也提醒我们重视传统文化的价值与意义,学会在传统与现代之间找到平衡点,让传统文化在当代社会焕发新的生机与活力。

《竹石图》不仅是郑板桥个人艺术成就的集中展示,更是中华文化中“士人精神”的生动写照,它以独特的艺术语言和深邃的文化内涵,跨越时空的界限,与每一个时代的观者产生共鸣,在今天这个充满变革与挑战的时代,《竹石图》所蕴含的坚韧不拔、清高自守的精神品质,无疑为我们提供了宝贵的精神食粮和艺术启示,让我们在欣赏这幅杰作的同时,也能从中汲取力量和智慧,以更加坚定的步伐走向未来。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...