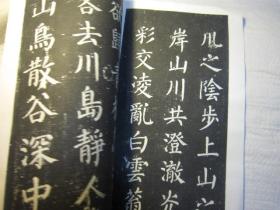

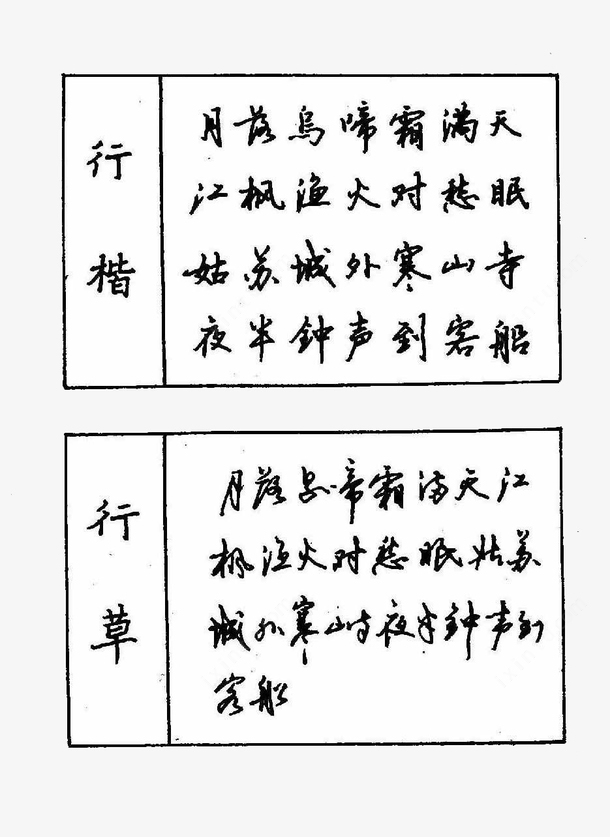

书法是中国传统文化中的瑰宝,其中行楷和行书是两种常见的书写风格。行楷,又称行草,其特点是笔画流畅、结构自由,既有行书的连笔特点,又融入了楷书的规范和严谨。而行书则更注重流畅性和自然性,笔画间常常出现连笔和省略,结构上则更加灵活多变。,,在书写过程中,行楷的笔画常常带有明显的提按和转折,而行书则更注重笔画的连贯性和流畅性。行楷的章法布局也较为严谨,注重整体协调和平衡,而行书则更加自由奔放,不受拘束。,,虽然行楷和行书在书写风格上有所不同,但它们都体现了中国书法的精髓——以笔墨为媒介,表达出书写者的情感和思想。无论是行楷还是行书,都需要书写者具备扎实的笔法基础、良好的审美能力和对书法艺术的深刻理解。通过学习和实践,我们可以更好地领略书法之美,感受其中蕴含的深厚文化底蕴和艺术魅力。

在浩瀚的中华文化长河中,书法艺术犹如一颗璀璨的明珠,以其独特的魅力吸引着无数文人墨客,行楷与行书作为两种常见的书法风格,虽同属行书范畴,却各自蕴含着不同的美学特征与书写技巧,本文将深入探讨行楷与行书的区别,旨在为读者揭开它们神秘的面纱,领略书法艺术的博大精深。

一、定义与起源

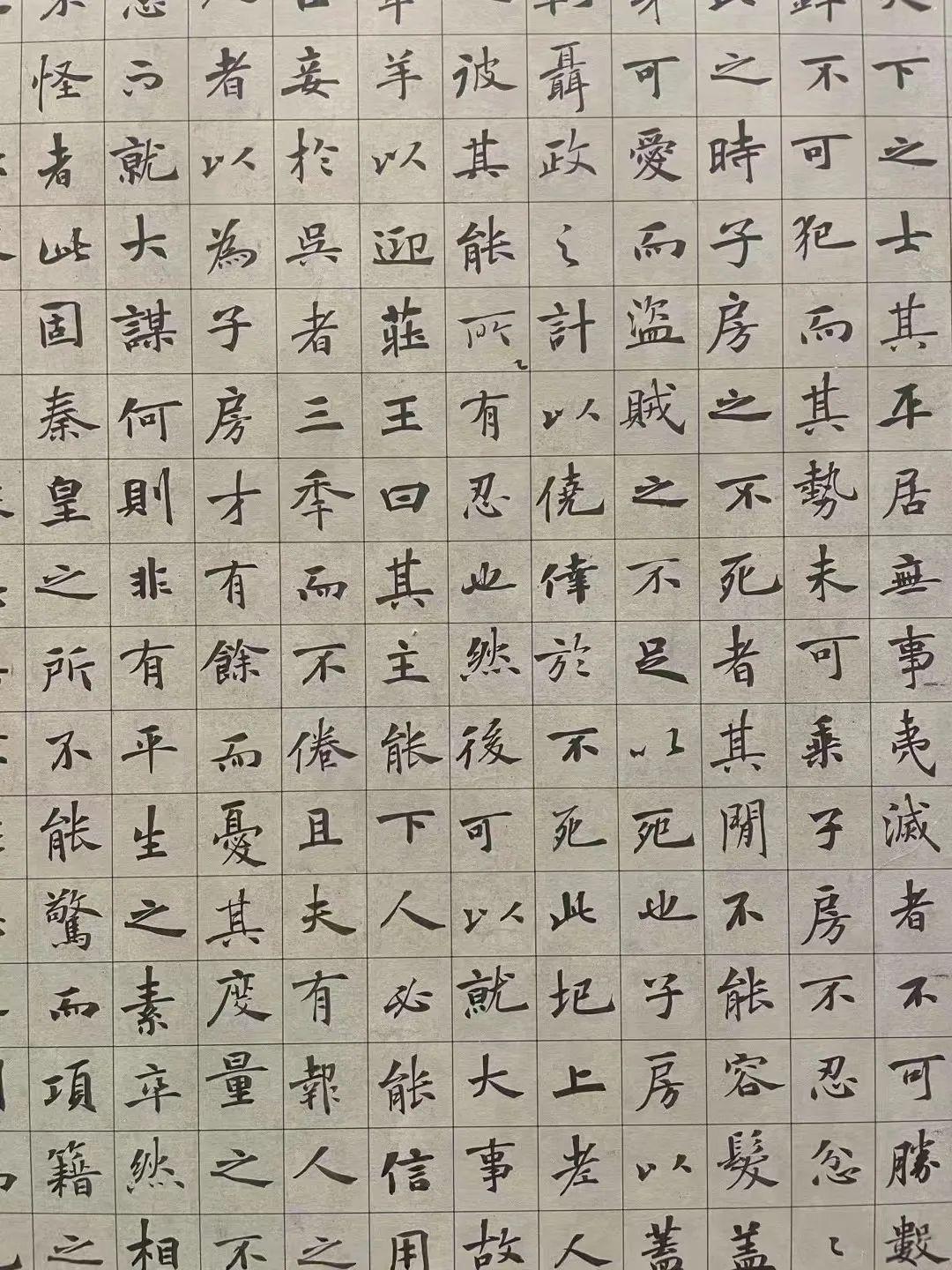

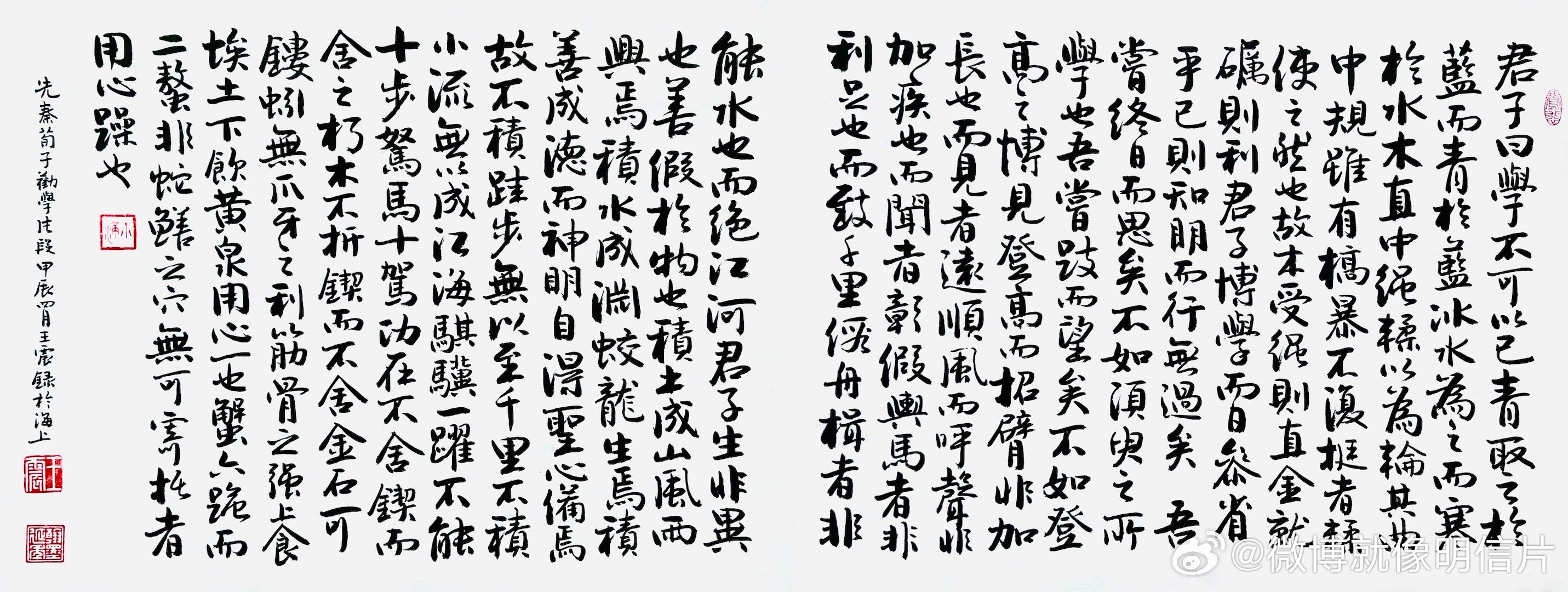

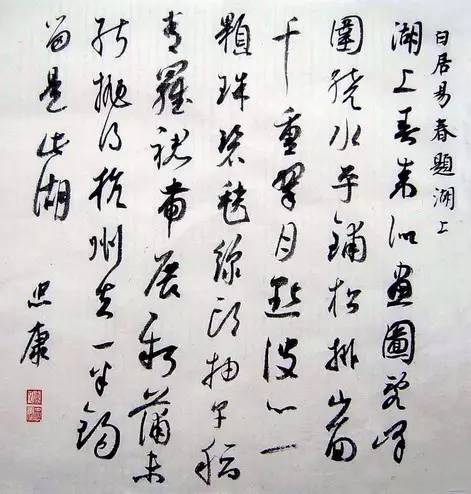

行楷:行楷,顾名思义,是行书与楷书相结合的产物,它既保留了楷书的工整规范,又融入了行书的流畅自然,行楷的书写速度介于楷书与行书之间,既适合日常书写,又能体现出一定的艺术性,其起源可追溯至魏晋时期,随着书法家们对书写速度与美观平衡的追求而逐渐形成。

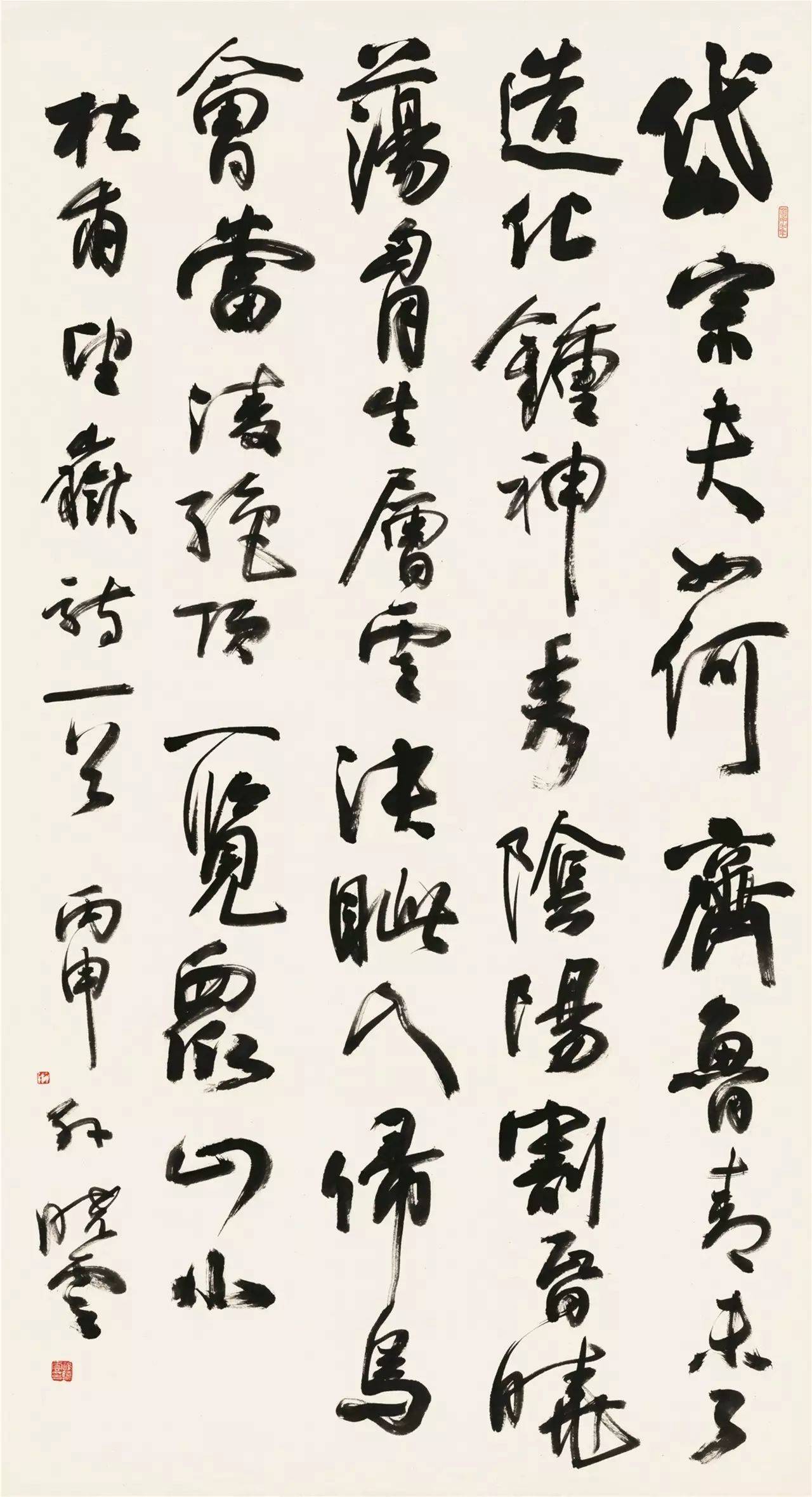

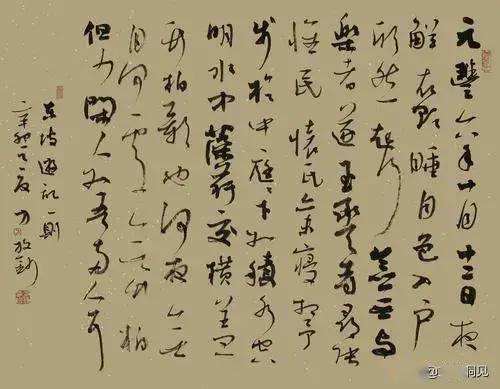

行书:行书,又称“流动的楷书”,是介于草书与楷书之间的一种书体,它比草书易于辨认,比楷书更加灵活自由,行书以其独特的韵律感和节奏感著称,既便于快速书写,又不失书法之美,其发展可上溯至东汉末年,至东晋时期由王羲之等大家推向高峰。

二、结构与笔法

结构差异:行楷在保持楷书基本结构的基础上,适当放松某些笔画,使整体布局更加灵动,其特点是横平竖直、结构严谨中不失自然流畅;而行书则更注重笔画之间的连贯性,通过提按、转折等变化,形成“连而不断、断而连”的视觉效果,整体结构更为开放和自由。

笔法特点:行楷在运笔时,既要有楷书的稳重,又要融入行书的轻盈,其起笔、运笔、收笔均需精准控制,力求每一笔都达到力透纸背的效果;而行书则更强调“势”的运用,通过笔锋的快速转换和墨色的浓淡变化,营造出一种流动的美感,行书的笔法灵活多变,既有“游丝”般的细腻,也有“飞白”般的洒脱。

三、审美与功能

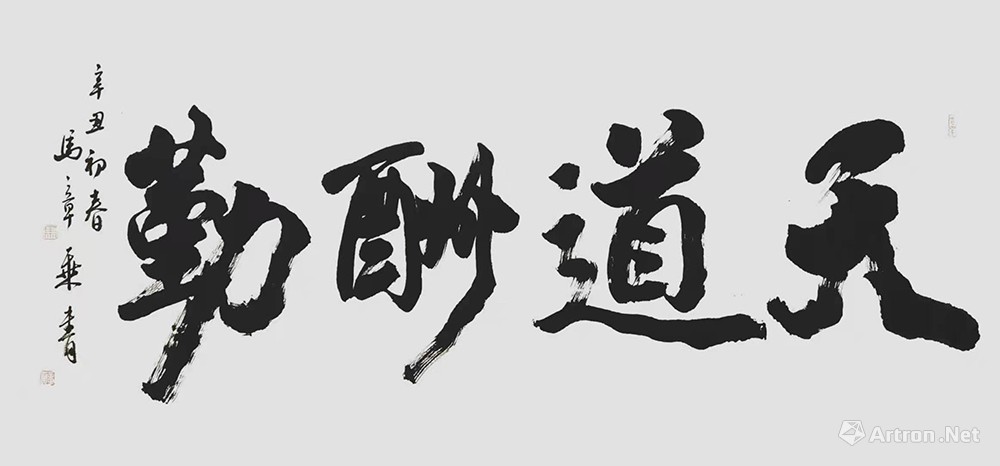

审美差异:行楷以其工整而不失灵动的美感,满足了人们对书写规范性和艺术性的双重需求,它既适合作为正式文书书写,也适合作为书法作品展示;而行书则以其自由奔放、气韵生动的特点,深受文人雅士喜爱,它不仅是日常书信往来的便捷选择,更是书法艺术中表达情感与个性的重要载体。

功能差异:从功能上看,行楷因其较高的辨识度和规范性,在正式场合如公文、碑刻等应用广泛;而行书则因其独特的艺术表现力和较强的个人风格,常被用于题写匾额、手札、诗词歌赋等,更能体现书写者的情感与意境。

四、名家风格与代表作品

行楷名家及作品:历史上以行楷见长的书法家众多,如唐代颜真卿的《颜乔卿碑》、宋代米芾的《苕溪诗帖》等,这些作品不仅展现了作者深厚的楷书功底,还融入了行书的流畅与灵动,是行楷风格的典范之作。

行书名家及作品:提到行书,不得不提东晋王羲之的《兰亭序》,此作被誉为“天下第一行书”,其笔法之精妙、结构之和谐、气韵之生动,达到了行书艺术的巅峰,唐代怀素的《自叙帖》、宋代苏轼的《寒食帖》等也是行书领域的杰出代表。

行楷与行书虽同根同源,却因各自不同的美学追求和技法运用而展现出截然不同的风貌,行楷以其工整中见灵动、规范中显自由的特点,成为日常书写与书法艺术结合的典范;而行书则以其自由奔放、气韵生动的特质,成为表达情感与个性的重要手段,无论是初学者还是资深书法爱好者,了解并掌握这两种风格的差异与特点,都将有助于更深入地理解中国书法艺术的精髓,提升自己的书写水平与审美能力,在快节奏的现代生活中,重拾笔墨,无论是选择行楷的沉稳还是行书的洒脱,都是对传统文化的致敬与自我修养的修炼。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...