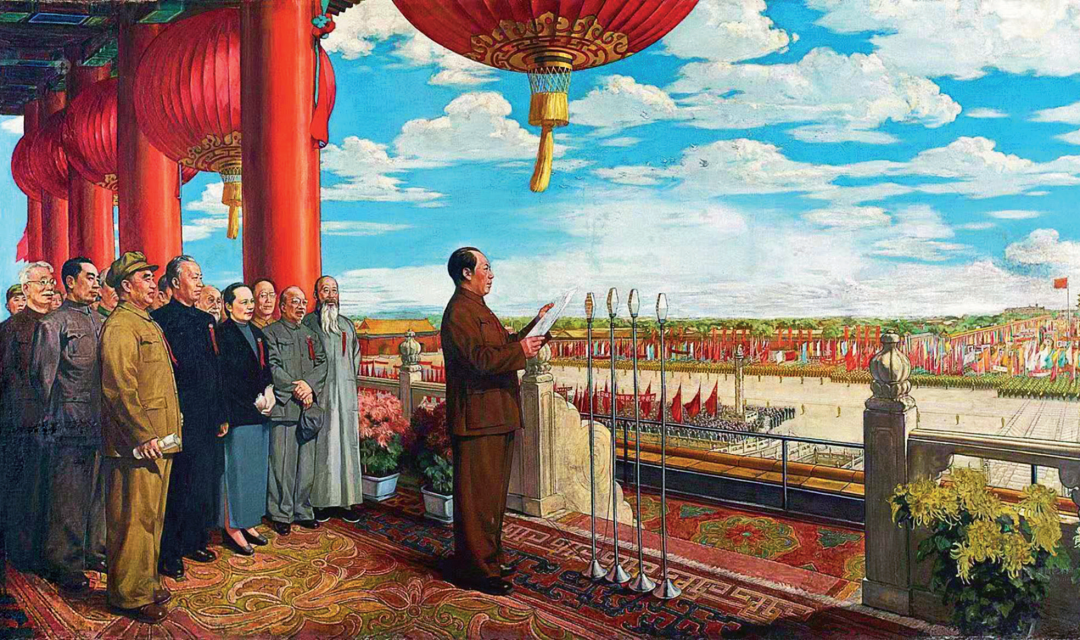

《开国大典》是中国著名画家董希文的油画作品,创作于1953年。该画作以1949年10月1日中华人民共和国中央人民政府成立典礼为背景,描绘了毛泽东主席在天安门城楼上庄严宣告中华人民共和国、中央人民政府成立的历史时刻。,,该画作的艺术价值在于其历史意义、艺术表现和技法运用。它不仅是中国革命历史的重要见证,也是中国现代美术史上的经典之作。在艺术表现上,董希文运用了鲜明的色彩和光影效果,将天安门城楼、广场、人群等元素巧妙地组合在一起,形成了一幅气势恢宏、生动感人的画面。在技法上,他采用了写实与浪漫相结合的手法,既表现了历史场景的真实性,又赋予了作品强烈的情感和艺术感染力。,,《开国大典》的创作背景和艺术价值使其成为具有重要历史和文化价值的艺术品,也是中国现代美术史上的重要里程碑之一。

1949年10月1日,中华人民共和国的成立标志着中国历史翻开了新的一页,这一历史性时刻被无数人铭记,而其中一幅名为《开国大典》的油画,更是成为了中国现代美术史上的经典之作,这幅作品不仅记录了新中国诞生的辉煌瞬间,还承载着那个时代特有的历史背景、文化氛围和艺术追求,本文将深入探讨《开国大典》油画的创作背景,以及其在艺术上的独特价值。

历史背景

1949年,随着中国人民解放战争的胜利,中国共产党领导下的新中国即将宣告成立,这一历史性的时刻,不仅是中国人民从长期战乱中解脱出来的希望,也是中华民族重新站起来的象征,为了庆祝这一伟大时刻,新中国政府决定在天安门广场举行盛大的开国大典,这一事件不仅在政治上具有重大意义,也在文化上为艺术家们提供了丰富的创作素材。

创作缘起

《开国大典》的创作缘起可以追溯到1952年,当时中国美术家协会主席董希文受命组织一批画家前往北京天安门广场进行现场写生,为创作一幅反映开国大典的油画做准备,董希文作为中国现代绘画的杰出代表,他深知这次任务的重要性,决定亲自带领画家们进行实地考察和创作。

艺术构思与创作过程

在创作过程中,董希文和他的团队面临着诸多挑战,首先是如何真实地再现开国大典的宏大场面,包括天安门城楼、城楼前的群众、以及毛泽东等领导人的形象,其次是如何在画面中传达出新中国成立时的庄重、热烈和喜悦气氛,如何将中国传统的绘画技法与西方绘画的透视、光影效果相结合,也是他们需要解决的问题。

为了确保画面的真实性和历史感,董希文和他的团队多次前往天安门广场进行写生,他们细致地观察每一个细节,从天安门城楼的建筑结构到群众的脸部表情,从毛泽东的站姿到他手中的旗帜,都力求做到精准无误,在构图上,董希文采用了中国传统绘画中的“远山近水”的布局方式,同时借鉴了西方绘画的透视技法,使得画面既具有中国传统韵味,又具有现代感。

在色彩运用上,《开国大典》也独具匠心,董希文大胆地使用了暖色调来表现阳光照耀下的天安门广场,使得整个画面充满了温暖和希望的气息,他巧妙地运用了光影效果,使得画面中的主要人物和建筑物更加突出和立体。

艺术价值与影响

《开国大典》不仅在技术上达到了当时中国油画的最高水平,更在艺术上具有深远的意义,它不仅真实地记录了新中国成立的历史瞬间,还通过艺术的手法传达了中国人民的民族自豪感和历史使命感,这幅作品成为了新中国美术的标志性作品之一,对后来的中国油画乃至整个中国美术的发展都产生了深远的影响。

《开国大典》在艺术风格上的创新为后来的中国油画提供了宝贵的经验,它打破了传统中国画与西方绘画之间的界限,将两者有机地结合起来,形成了一种新的艺术风格——新中国油画,这种风格不仅在中国国内得到了广泛的认可和推广,还对后来的国际艺术交流产生了积极的影响。

《开国大典》在主题表达上的成功为后来的中国美术创作提供了重要的启示,它通过具体的历史事件来反映宏大的历史主题,使得观众在欣赏画作的同时能够感受到历史的厚重和时代的脉搏,这种以小见大、以点带面的表现手法,对后来的中国美术创作产生了深远的影响。

《开国大典》还具有重要的历史文献价值,它不仅为后人研究新中国成立的历史提供了直观的视觉资料,还为研究那个时代的社会背景、文化氛围和人民心态提供了重要的参考。《开国大典》不仅是一幅优秀的艺术作品,更是一份珍贵的历史文化遗产。

《开国大典》作为中国现代美术史上的经典之作,其创作背景和艺术价值都值得我们深入研究和探讨,它不仅真实地记录了新中国成立的历史瞬间,还通过艺术的手法传达了中国人民的民族自豪感和历史使命感。《开国大典》在艺术风格上的创新和主题表达上的成功也为后来的中国美术发展提供了宝贵的经验和启示。《开国大典》不仅是中国美术史上的一个重要里程碑,也是中华民族文化自信和艺术创新精神的集中体现。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...