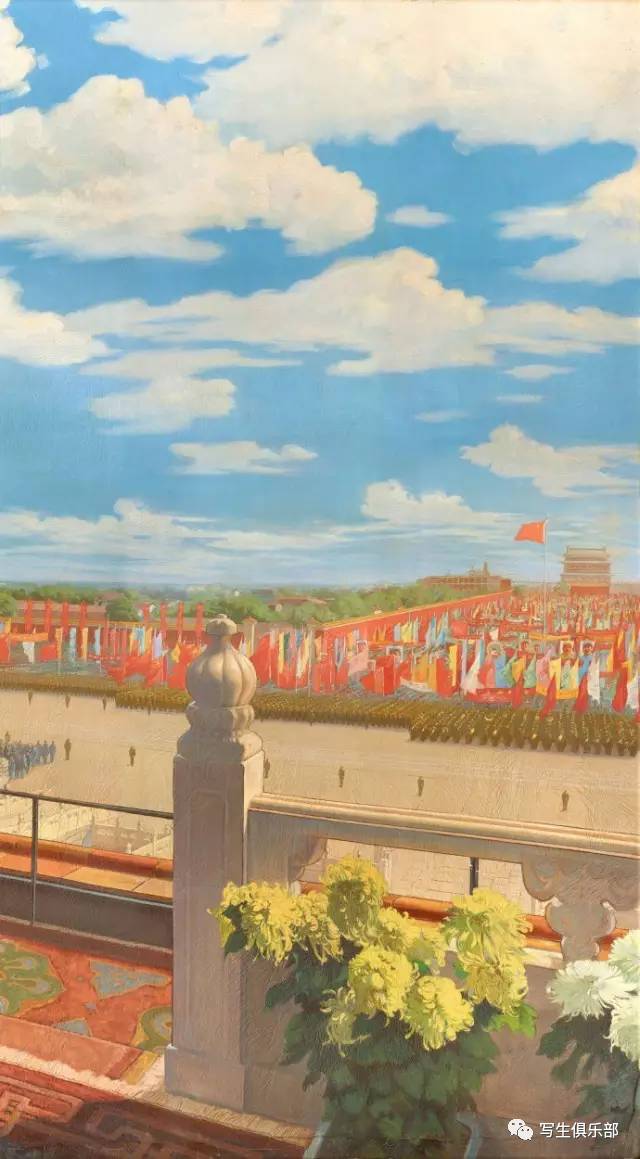

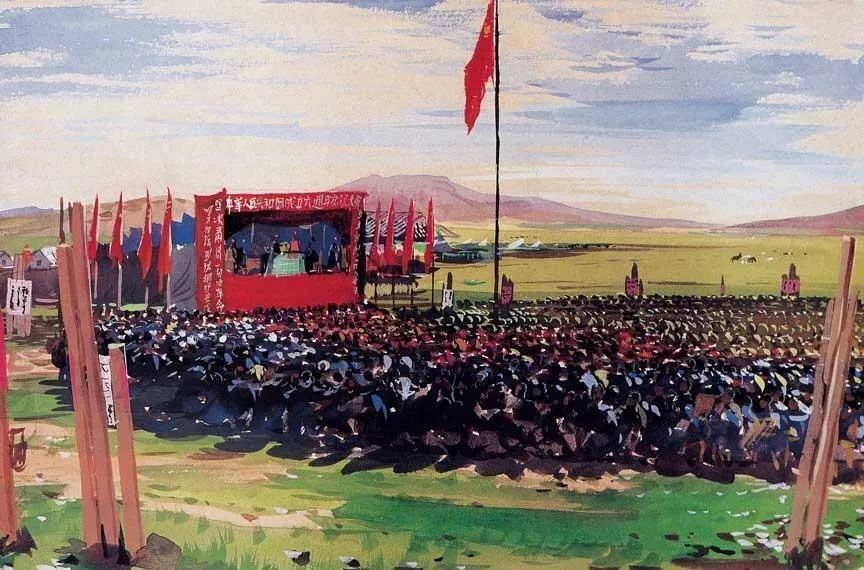

董希文,一位在艺术领域深耕多年的画家,他的作品《开国大典》成为了中国现代美术史上的经典之作。这幅画作不仅记录了1949年10月1日中华人民共和国开国大典的历史瞬间,更承载着董希文对艺术的不懈追求和对历史的深刻理解。,,在创作过程中,董希文深入研究了历史资料,多次实地考察,力求还原历史场景的真实感。他运用了丰富的色彩和细腻的笔触,将毛泽东等领导人的形象刻画得栩栩如生,同时也展现了人民群众的喜悦和自豪。,,《开国大典》不仅是一件艺术品,更是一段历史记忆的载体,它见证了新中国的诞生和中国人民的奋斗历程。董希文的艺术之旅,是对历史和艺术的致敬,也是对民族精神和文化自信的传承。他的作品不仅在中国美术界产生了深远的影响,也成为了世界美术史上的重要篇章。

在中国现代美术的璀璨星空中,董希文这个名字犹如一颗耀眼的星辰,以其独特的艺术视角和深邃的历史感,为后人留下了不朽的经典之作——《开国大典》,这幅巨作不仅是中国革命历史的重要见证,也是中国油画发展史上的里程碑,它以宏大的场景、细腻的笔触和深远的寓意,定格了1949年10月1日中华人民共和国成立这一历史性时刻的辉煌与庄严。

历史的召唤与艺术的使命

1953年,为庆祝新中国成立五周年,时任文化部艺术局副局长兼中国美术家协会秘书长的江丰,提出了创作一幅大型油画以纪念开国大典的构想,这一任务最终落在了青年画家董希文的肩上,面对这一历史重任,董希文深感责任重大,他深知这不仅是对个人艺术才华的考验,更是对国家记忆的塑造,在查阅了大量历史资料、实地考察天安门广场布局后,董希文决定采用写实与浪漫相结合的手法,力求在画面中既展现历史的真实,又赋予其时代的精神内涵。

笔触间的历史与现实

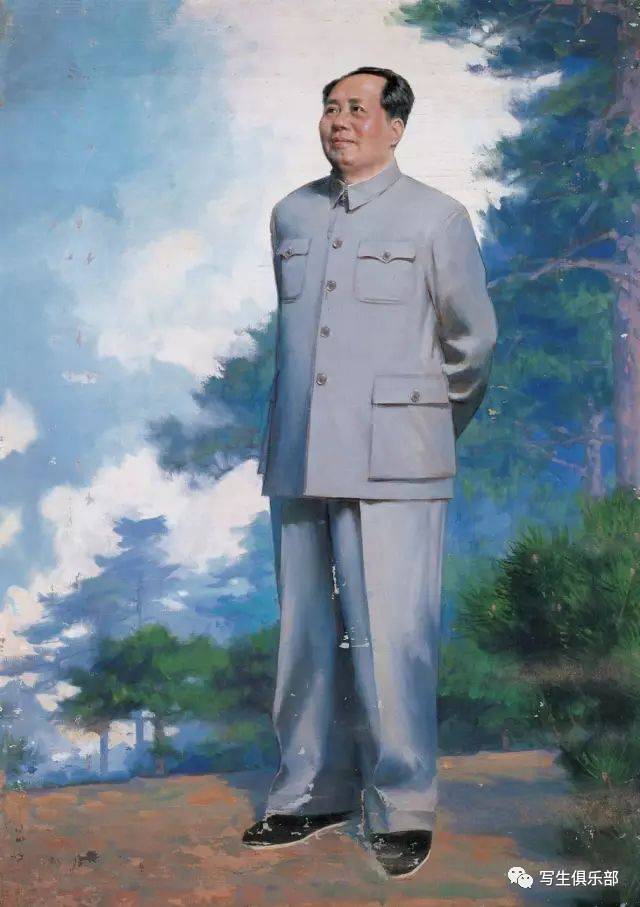

《开国大典》的创作过程充满了挑战,为了准确捕捉天安门城楼、华表、红旗以及人群的细节,董希文多次前往现场进行速写和素描,力求每一个细节都精准无误,在画布上,他巧妙地运用了光影效果,使得画面既具有强烈的视觉冲击力,又蕴含着深厚的情感色彩,尤其是毛泽东主席在天安门城楼上宣读《中华人民共和国中央人民政府公告》的场景,被描绘得庄重而神圣,成为整幅画作的灵魂所在。

董希文在创作中还融入了个人对新中国未来的憧憬与希望,画面中,虽然天空略显阴沉,但毛泽东主席身旁的旗帜却异常鲜艳,这既是对当时天气状况的真实反映,也象征着新中国在曲折中不断前行、充满生机的未来,这种现实与理想的巧妙结合,使得《开国大典》不仅仅是一幅历史画作,更是一首颂扬新中国诞生、民族复兴的赞歌。

艺术风格与时代精神的融合

董希文在《开国大典》中的艺术风格,是对中国传统绘画与西方油画技法的一次成功融合,他借鉴了西方油画的色彩运用和光影处理,同时融入了中国画的意境营造和线条美感,使得整幅作品既有国际视野的开阔,又不失民族特色的温婉,这种中西合璧的艺术风格,不仅在当时的中国画坛引起了轰动,也为后来的中国油画发展提供了宝贵的借鉴。

艺术家的精神与时代印记

董希文在创作《开国大典》的过程中,不仅展现了他作为艺术家的卓越才华,更体现了他对国家、对民族深沉的爱,他的每一笔、每一划都饱含着对新中国成立的喜悦之情和对未来的无限憧憬,这幅画作不仅是对一个历史瞬间的记录,更是对那个时代精神风貌的深刻诠释,它让我们在欣赏其艺术魅力的同时,也能感受到那个时代中国人民的自豪与自信。

传承与启示

《开国大典》作为中国现代美术的标志性作品之一,其影响远远超出了艺术领域本身,它不仅成为了中国革命历史教育的重要资源,也激励着无数后来者继续探索、创新,董希文的艺术生涯和《开国大典》的创作历程,为我们提供了一个宝贵的启示:艺术应当与时代紧密相连,以独特的视角和深刻的表现力去记录和反映历史的真实与人民的情感。

在今天这个快速变化的时代背景下,《开国大典》依然以其独特的魅力触动人心,提醒我们不忘初心、砥砺前行,董希文和他的《开国大典》,不仅是中国美术史上的一个亮点,更是中华民族精神文化传承与发展的重要象征。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...