李叔同的书法作品,以其独特的禅意和深刻的人生哲学而著称。他的书法不仅是一种艺术表达,更是一种心灵的修行和人生的领悟。在李叔同的笔下,每一个字都蕴含着对生活的深刻理解和对内心的深刻反思。他的书法作品常常以简约、淡泊、宁静为特点,通过笔墨的流动和线条的起伏,传达出一种超脱尘世、回归本真的境界。,,李叔同的书法中,常常可以看到“放下”的禅意。他通过书法表达了对名利、欲望、执着的超越,倡导人们放下心中的重负,回归内心的平静和自由。他的书法作品也常常以自然为师,以山水为伴,通过与自然的对话和融合,达到心灵的净化和升华。,,李叔同的书法不仅是他个人艺术追求的体现,更是他对人生哲学的深刻理解和表达。他的作品启示我们,在纷扰的尘世中,要时刻保持一颗平和、淡然的心态,以超脱的眼光看待生活中的得失和荣辱,从而达到内心的宁静和自由。

在历史的长河中,有这样一位艺术家,他以独特的艺术风格和深邃的人生哲学影响了后世无数人,他便是李叔同——一个从繁华尘世到佛门净土的过渡者,其书法作品不仅承载了艺术的魅力,更蕴含了深刻的禅意与对“放下”的深刻理解。

初识李叔同:才子与僧人的双重身份

李叔同,原名李文涛,后改名为李息霜,是中国近现代文化史上一个传奇式的人物,他早年留学日本,回国后成为新文化运动的前驱,在音乐、绘画、戏剧、诗词等多个领域均有建树,被誉为“二十文章惊海内”,1918年,年仅39岁的他毅然决然地选择在虎跑寺剃度出家,法名演音,号弘一,从此步入佛门,将余生献给了佛教文化的研究与传播。

书法:从才子到僧人的心灵轨迹

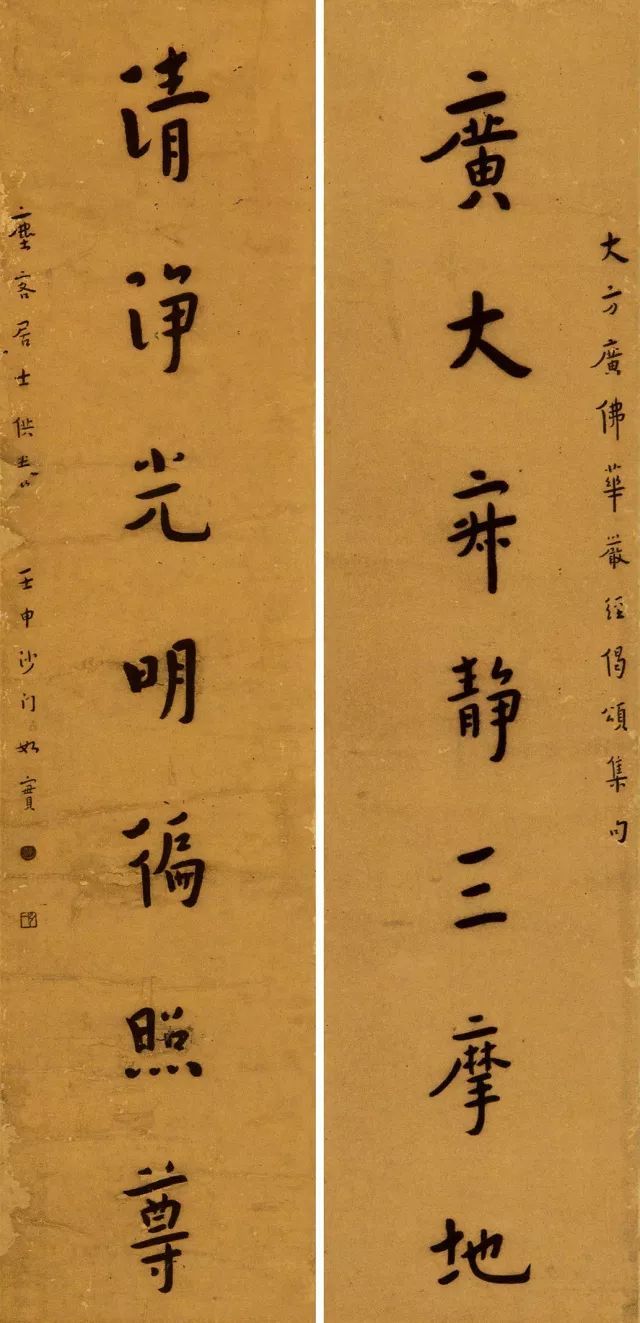

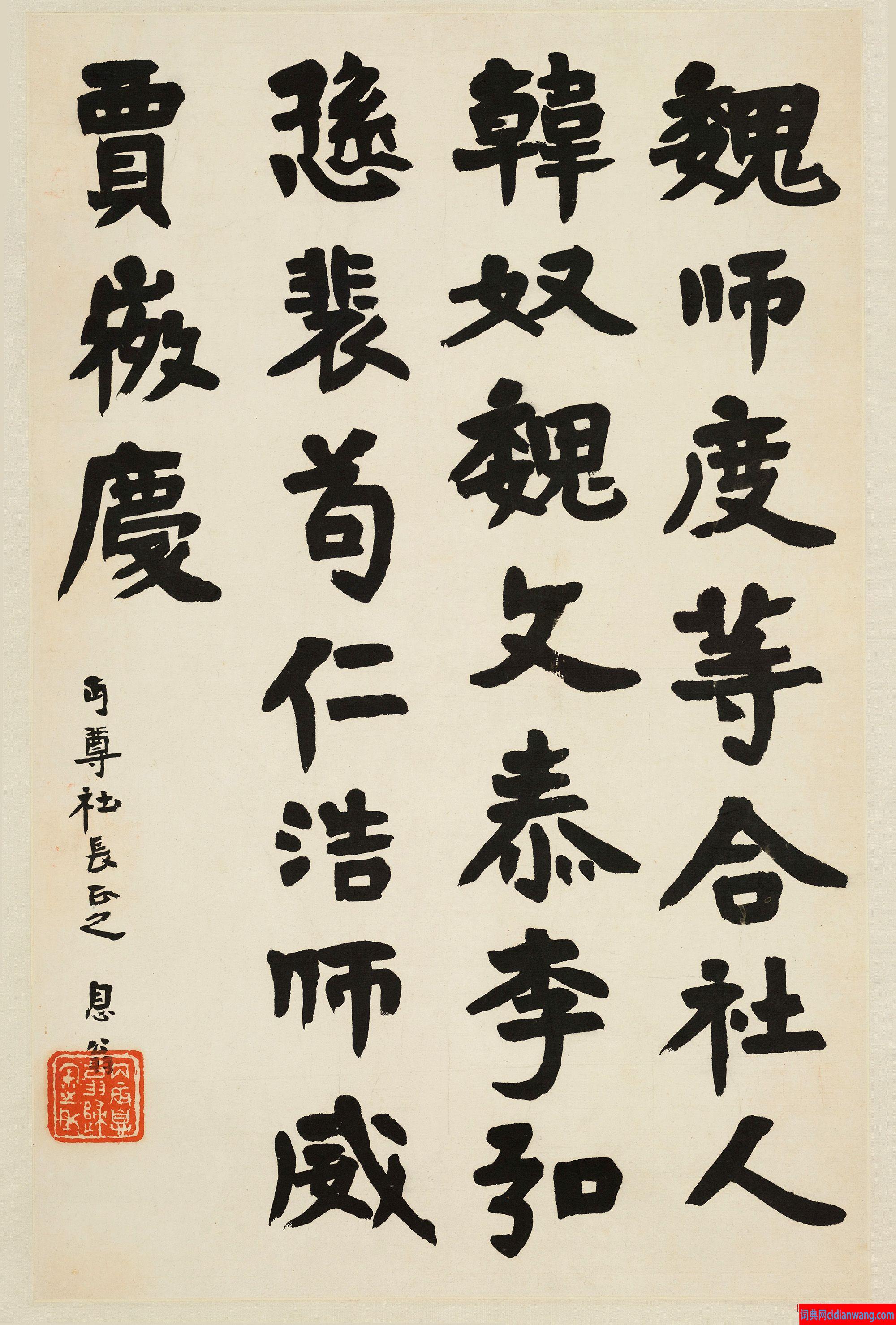

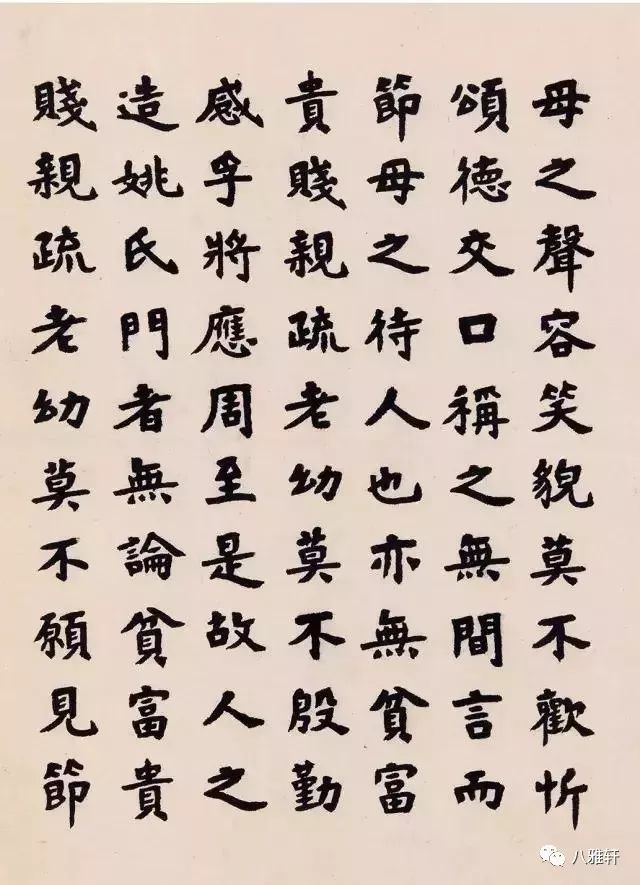

李叔同的书法作品,是他由凡入圣的心灵轨迹的见证,在出家前,他的书法融合了碑学与帖学的精髓,笔触流畅而富有变化,展现出一种文人雅士的洒脱与不羁,出家后的李叔同,其书法风格发生了显著的变化,变得更加内敛、简约、清逸,每一笔每一划都仿佛在诉说着“放下”的故事。

放下:书法中的禅意表达

“放下”二字,不仅是李叔同人生选择的真实写照,也是他书法作品中的核心思想,在他的笔下,“放下”不仅仅是一种行为上的舍弃,更是一种心灵上的超脱与自由,他的书法,以最朴素的形式,传达了最深刻的禅理。

简约而不简单:李叔同的书法追求“少就是多”的境界,每一幅作品都力求以最少的笔墨传达最丰富的情感与意境,这种简约的风格,恰如禅宗所倡导的“心无挂碍”,通过极简的线条,直指人心,让人在观赏中体会到“放下”后的宁静与自由。

笔法中的禅悟:李叔同的书法笔法精到,运笔从容不迫,无论是楷书还是行书,都透露出一种超然物外的气质,他的运笔过程仿佛是对内心杂念的梳理与净化,每一次提按转折,都是对世俗纷扰的一次次“放下”,这种笔法上的精妙,正是他内心世界“放下”的直接反映。

意境的深远:李叔同的书法作品往往不仅仅停留在字面的表达上,而是通过字里行间传达出一种超越文字本身的意境,这种意境,是对人生无常、世事如梦的深刻体悟,是对“放下”后心灵归宿的向往,观赏者往往能在其书法中感受到一种难以言喻的平和与宁静,仿佛置身于一片空灵的禅境之中。

放下:人生哲学的体现

李叔同的“放下”,不仅仅体现在他的书法作品中,更是他整个人生哲学的核心,从繁华都市到偏远寺院,从才子佳人到虔诚僧侣,他用自己的行动诠释了何为真正的“放下”,这种“放下”,是对名利的淡泊、对欲望的克制、对生死的超脱。

名利的淡泊:在出家前,李叔同已是声名显赫的艺术家和教育家;而选择出家后,他彻底告别了尘世的繁华与荣耀,甘愿在简陋的寺院中默默修行,这种对名利的淡泊态度,是他“放下”的第一步。

欲望的克制:在佛门中,李叔同严格遵守戒律,不仅在行为上克制自己的一切欲望,更在心灵上实现了对欲望的彻底超越,他的书法作品便是这种克制与超越的最好证明——每一幅作品都像是他内心世界的真实写照,没有丝毫的浮躁与虚华。

生死的超脱:面对生死,李叔同展现出了超乎常人的淡然与豁达,他深知人生无常,因此在有限的生命里追求无限的解脱与自由,他的书法作品中所流露出的那份宁静与安详,正是他对生死超脱的最好注解。

传承与启示

李叔同的“放下”哲学及其在书法中的体现,不仅对当时的文人士大夫产生了深远的影响,也对后世的艺术创作与人生哲学研究提供了宝贵的启示,他的故事告诉我们,“放下”并非易事,它需要我们在面对名利、欲望、生死时都能保持一颗平和的心;而“放下”之后所获得的自由与宁静,则是人生最宝贵的财富。

在当今这个物欲横流、竞争激烈的社会里,“放下”更显得尤为重要,我们或许无法像李叔同那样选择出家修行来彻底“放下”,但我们可以从他的书法中汲取灵感与力量,学会在日常生活中适时地“放下”,让心灵得到片刻的休憩与释放,正如李叔同所言:“不为外物所动之谓静;不为外物所实之谓虚。”愿我们都能在纷扰的世界中找到属于自己的那份宁静与自由。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...