李叔同的《送别》是一首充满深情与哲思的经典之作。歌词中“长亭外,古道边,芳草碧连天”描绘了离别的场景,而“晚风拂柳笛声残,夕阳山外山”则表达了离别时的凄美与不舍。整首歌曲以简洁的旋律和深情的歌词,传达了作者对离别的深刻感悟和对人生的哲思。它不仅是一首送别之歌,更是一首关于人生、关于离别、关于时间的深刻诗篇。李叔同通过这首歌曲,将个人的情感与对生命的理解融为一体,让人们在离别的时刻,能够感受到一种超越个人情感的、对生命本质的深刻思考。

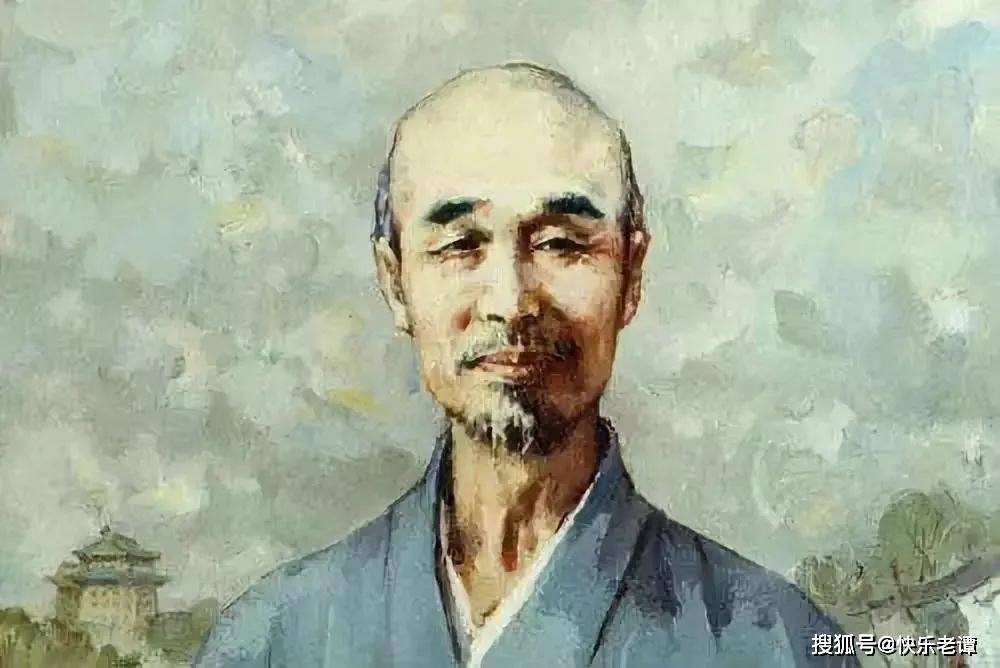

在中国近现代文化史上,李叔同(1880-1942)无疑是一位举足轻重的人物,他不仅是一位杰出的音乐家、美术教育家,更是一位深邃的文学创作者和思想家,其作品《送别》,虽简短却意蕴深长,成为了一代又一代人心中难以忘怀的经典,本文将深入探讨李叔同的《送别》词作,从其创作背景、艺术特色、文化意义及对后世的影响等多个维度,解析其背后所蕴含的深情与哲思。

一、创作背景:离别之痛,人生之悟

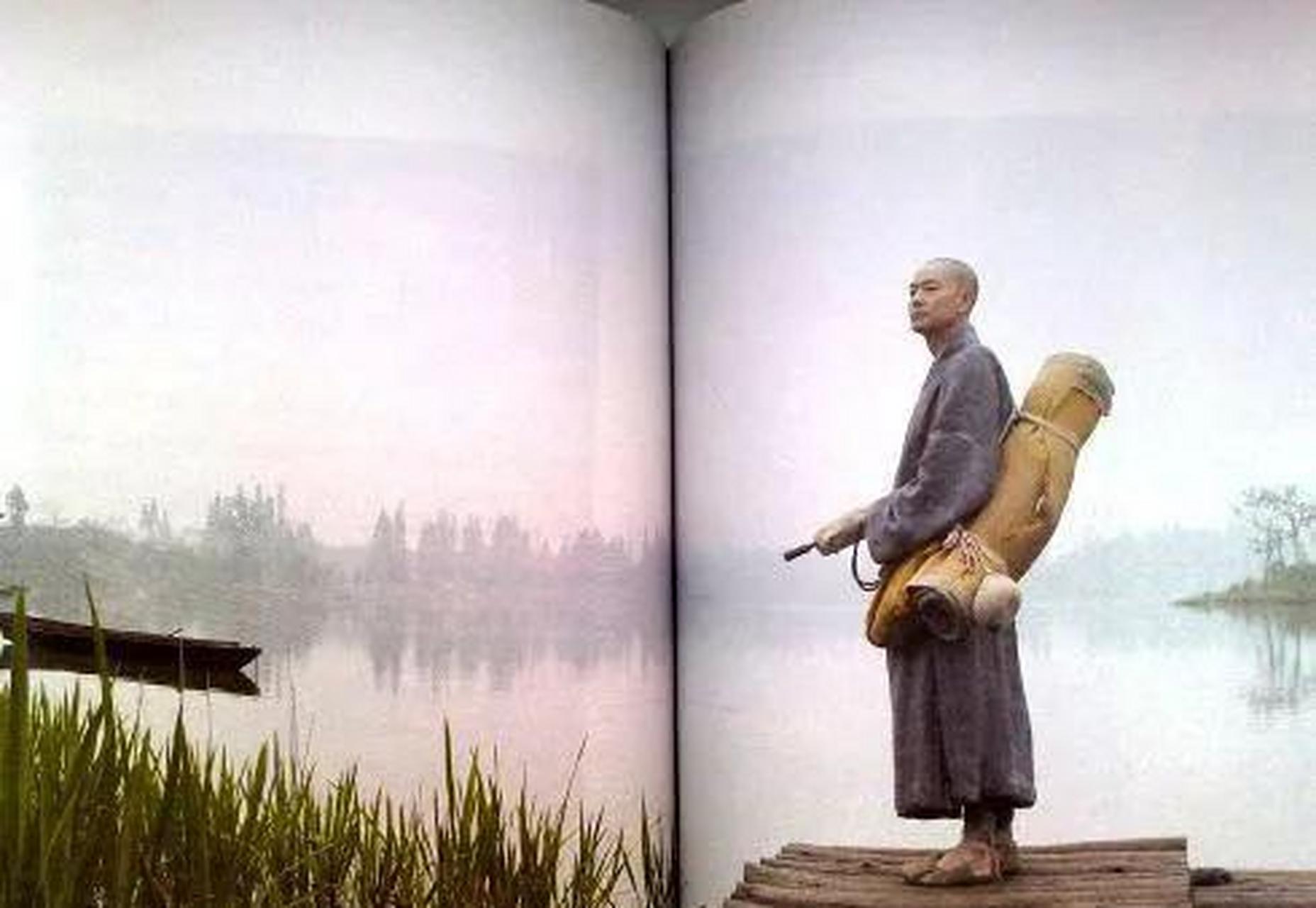

《送别》一词,据传作于1915年,是李叔同在杭州虎跑寺出家前夕,为一位好友所作,彼时,李叔同正经历着人生的重要转折点——从繁华尘世走向清净佛门,这首词不仅是对友人离别的深情告别,也是他对自身人生轨迹的一次深刻反思与总结,在那个动荡不安的年代,离别似乎成了常态,而李叔同以文载道,用最质朴的语言,表达了对友人的不舍与对未来的期许。

二、艺术特色:简练而深情,意境悠远

《送别》全词如下:

长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落。

一壶浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

这首词在艺术上有着极高的造诣,其语言简练而富有画面感,如“长亭外”、“古道边”、“芳草碧连天”,寥寥几笔便勾勒出一幅幅送别的场景,让读者仿佛置身其中,感受到离别的氛围,其音乐性极强,每一句都像是一首小调的旋律,易于传唱,也易于引发共鸣,其意境深远,既有对自然景色的描绘,也有对人生离合的哲思,让人在离别的哀愁中感受到一种超脱与释然。

三、文化意义:离愁别绪中的生命哲学

《送别》不仅仅是一首送别的歌曲,它更是一种文化符号,承载着中国传统文化中对于离别、生死、人生的深刻思考,李叔同通过这首词,表达了对生命无常的感慨,对友情的珍视,以及对未来未知的淡然处之,在那个时代背景下,这样的作品无疑具有强烈的时代共鸣和普遍的人性价值,它让我们在离别的泪水与微笑中,体会到生命的脆弱与坚韧,也让我们在面对未来时多了一份从容与淡定。

四、对后世的影响:跨越时代的经典

《送别》自问世以来,便以其独特的艺术魅力和深刻的文化内涵,成为了跨越时代的经典,它不仅在中国大陆广为传唱,也在海外华人社区中产生了深远的影响,无论是学生时代的毕业季,还是朋友间的暂时分别,甚至是亲人间的生离死别,《送别》都成为了一种情感的寄托和慰藉,它让人们在离别的时刻,找到了一种共同的语言和情感共鸣,也让我们在快节奏的现代生活中,依然能够感受到那份来自心灵深处的宁静与思考。

五、李叔同的生平与思想:从尘世到佛门的蜕变

了解李叔同的生平与思想,有助于我们更深刻地理解《送别》背后的情感与哲思,李叔同早年留学日本,接受过西方文化的洗礼,但最终选择在杭州虎跑寺出家为僧,法号弘一,这一转变不仅是对个人信仰的追求,也是对人生价值的重新审视和定位,在佛门中,他继续以艺术的形式传播佛教思想,用他的画笔、歌声和文字,影响着无数人。《送别》便是这一时期的重要作品之一,它既是对尘世友情的告别,也是对自我修行的一种见证。

《送别》之所以能够跨越时代而流传不衰,正是因为它触及了人类共通的情感体验——离别,在这首词中,我们看到了李叔同对于生命、友情、离别的深刻理解与感悟,他以一种超然的态度,将人生的离合悲欢融入自然景色之中,让我们在离别的哀愁中感受到生命的美丽与坚韧,正如词中所言,“天之涯,地之角,知交半零落”,虽然离别是不可避免的痛苦,但正是这些离别让我们更加珍惜眼前的相聚,也让我们在未来的日子里更加勇敢地面对生活的风雨。

李叔同的《送别》不仅是一首歌曲的名称,更是一种人生态度的体现,它教会我们在离别的时刻保持一份从容与淡然,用一颗感恩的心去面对生命中的每一次相遇与别离,在未来的日子里,无论我们身处何方,《送别》都将是我们心中那份永恒的温暖与力量。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...