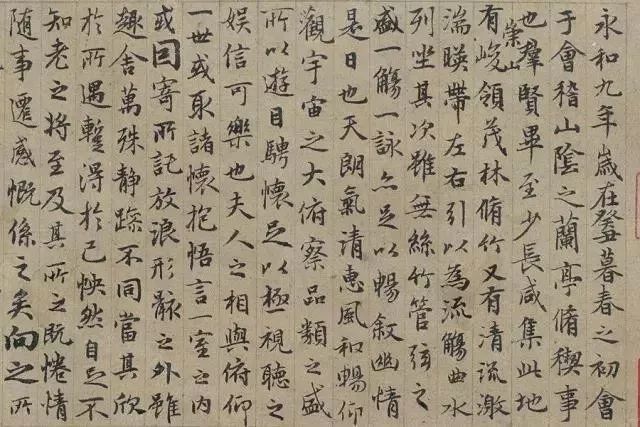

兰亭序全文真迹是中国古代书法艺术中的瑰宝,据传为东晋书法家王羲之所书。其神秘踪迹一直备受关注,据记载,兰亭序曾被唐太宗李世民带入墓中陪葬,但也有说法认为其流落民间或被后人摹刻。,,近年来,关于兰亭序真迹的踪迹再次引起了广泛关注。有传言称,兰亭序真迹可能被藏于某位收藏家手中,或被某博物馆所珍藏。但这些传言均未得到确证,兰亭序真迹的踪迹仍然是一个未解之谜。,,尽管如此,兰亭序的摹本和临本却广泛流传于世,其中以冯承素摹本、虞世南临本、褚遂良临本等最为著名。这些摹本和临本不仅展示了王羲之的书法艺术,也成为了研究中国书法历史和文化的重要资料。

在中国古代书法艺术的璀璨星空中,王羲之的《兰亭序》无疑是最为耀眼的星辰之一,这篇被誉为“天下第一行书”的书法作品,不仅因其卓越的艺术价值而闻名于世,更因其背后所承载的历史与文化意义而备受瞩目,关于《兰亭序》全文真迹的所在,自古以来便是一个未解之谜,引发了无数文人墨客和收藏家的无限遐想与探寻。

兰亭序的创作背景与艺术价值

《兰亭序》是东晋时期书法家王羲之为记述其与友人在兰亭集会时的情景而作,这篇序文不仅记录了当时文人雅集的盛况,更通过精妙绝伦的笔法、深邃的意境表达了作者对生命、自然与宇宙的深刻感悟,王羲之在文中写道:“仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。”这种超然物外、寄情山水的情怀,通过他那“飘若浮云,矫若惊龙”的书法展现得淋漓尽致。

真迹的流传与争议

据传,《兰亭序》的真迹在王羲之去世后不久便下落不明,其后的流传历程充满了神秘与争议,历史上关于《兰亭序》真迹的去向有多个版本的说法:

1、唐太宗带入墓中说:最广为流传的一种说法是,唐太宗李世民对《兰亭序》极为珍爱,认为其“俱为佳作,唯此登峰”,他死后,据传将《兰亭序》作为陪葬品埋入昭陵,使得后世难以再见其真容。

2、随李治入昭陵后被盗说:另一种说法认为,虽然《兰亭序》被埋入昭陵,但在五代十国时期,因战乱频繁,昭陵曾被温韬率领的军队盗掘,其中就包括《兰亭序》,但此说法并未得到确凿的考古证据支持。

3、后世摹本与伪作混淆说:由于真迹的失踪,后世出现了大量摹本和伪作,使得鉴别真伪成为了一项极为复杂的任务,以“定武兰亭”最为著名,虽非真迹,但因接近原作而被视为研究《兰亭序》的重要资料。

现代探索与科学验证

进入21世纪,随着科技的发展,对《兰亭序》真迹的探寻也采用了更为科学的方法,2005年,日本京都大学人文科学研究所宣布,他们利用高精度显微镜对唐代传世古画《冯承素摹兰亭序》进行了分析,发现其中隐藏有“墨色层次”的细微差异,这可能是原作《兰亭序》留下的痕迹,这一发现虽然无法直接证明《兰亭序》真迹的存在,却为研究提供了新的视角。

中国国内也进行了多次关于《兰亭序》的研究与展览,如2011年故宫博物院举办的“千古翰墨——故宫博物院藏历代书法展”,其中展出了包括《冯承素摹兰亭序》在内的多件重要书法作品,进一步激发了公众对《兰亭序》真迹的好奇与探索欲。

文化的传承与影响

尽管《兰亭序》的真迹至今仍是一个未解之谜,但其影响却远远超出了书法艺术的范畴,它成为了中国文化中关于审美、哲学、历史的重要符号,无数文人墨客在其基础上进行再创作,如唐代欧阳询、虞世南等人的临本,宋代米芾的《米临定武兰亭记》等,都成为了后世研究书法艺术不可或缺的宝贵资料。

《兰亭序》所蕴含的生命哲学与人文精神也深深影响了后世文人,它倡导的是一种超脱物欲、回归自然的生活态度,以及珍惜当下、感悟生命的深刻哲理,这种精神在今天依然具有强烈的现实意义,激励着人们在快节奏的现代生活中寻找心灵的归宿与自我价值的实现。

《兰亭序》全文真迹的下落虽是一个未解之谜,但它所代表的艺术价值、文化意义与历史价值却如同其书法一般,永远镌刻在中华文化的长河之中,无论真迹是否还能重见天日,它都已经成为了中国文化中一颗不灭的星辰,照亮着后人前行的道路,正如王羲之在《兰亭序》中所言:“虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。”这份对美的追求、对生命的感悟,将永远激励着人们去探索、去发现、去珍惜那些看似遥远却又触手可及的美好。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...