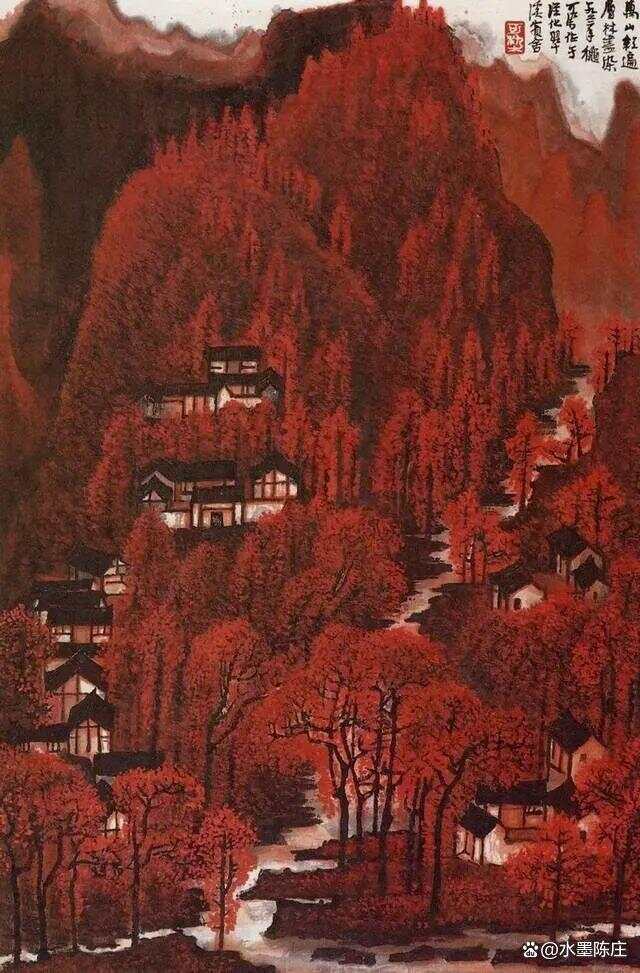

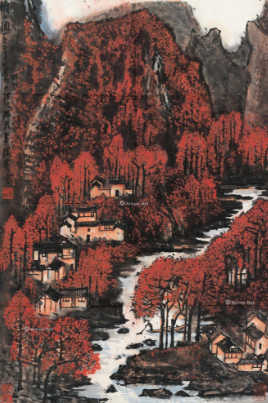

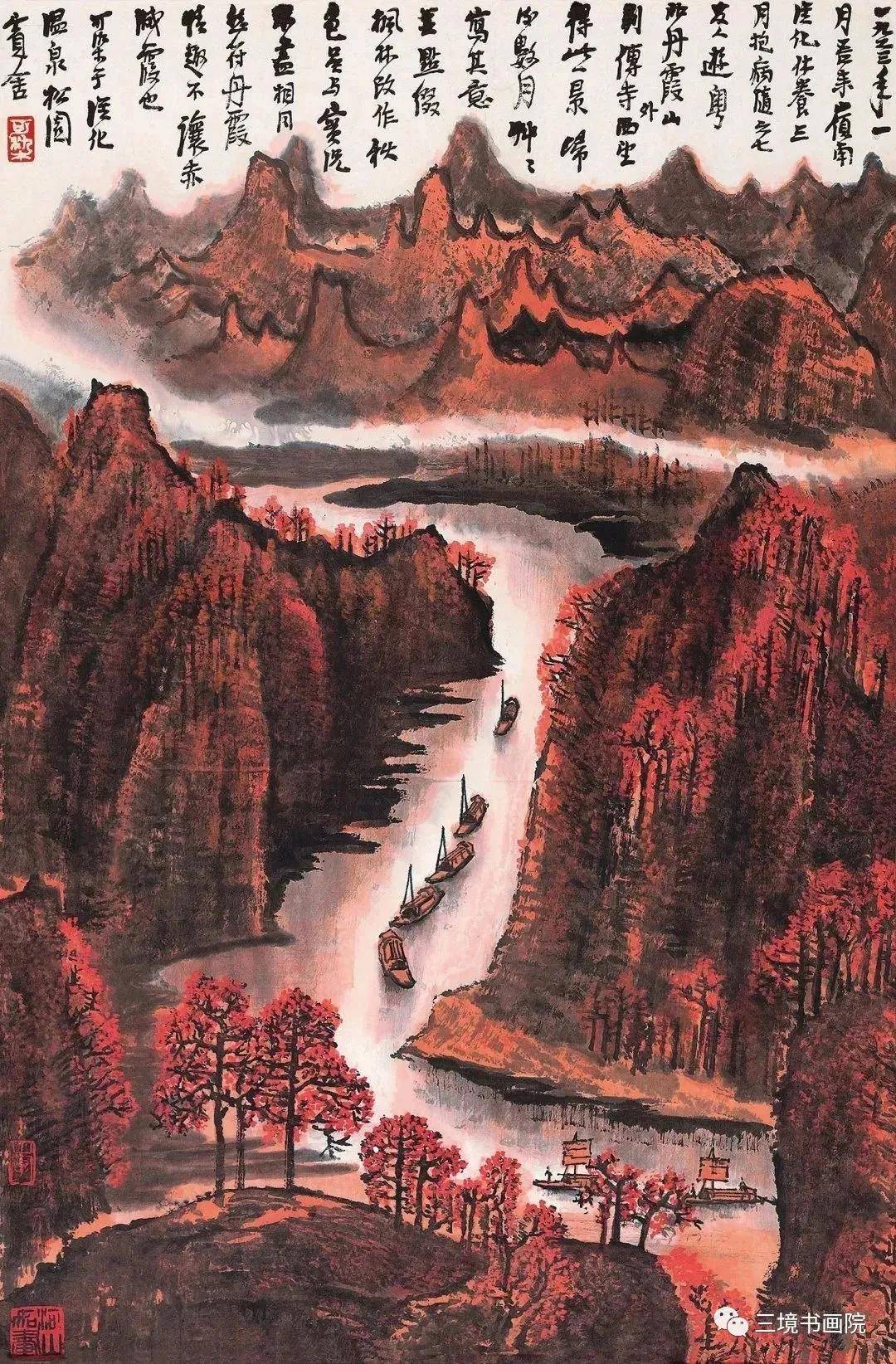

李可染的《万山红遍》是他的代表作之一,其画面以红色为主调,描绘了层峦叠嶂、云雾缭绕的壮丽山景。这幅画不仅展现了李可染高超的绘画技艺,更蕴含了深厚的诗意与革命情怀。,,在画面中,红色象征着革命的激情与热血,而山川则代表着中国人民不屈不挠的精神。李可染通过笔墨的浓淡、干湿、点线面的运用,将自然景观与内心情感融为一体,使观者仿佛能感受到那种“万山红遍,层林尽染”的壮美景象。,,李可染在创作过程中还融入了“借古开今”的理念,即借鉴传统又勇于创新。他通过自己的艺术实践,为传统山水画注入了新的生命力,使其更加符合时代精神。,,《万山红遍》不仅是一件精美的艺术品,更是李可染对革命事业的深情寄托和对祖国大好河山的热爱之情的表达。它以独特的艺术语言和深邃的思想内涵,成为了中国现代绘画史上的经典之作。

在中国现代绘画史上,李可染先生无疑是一位举足轻重的人物,他不仅在传统山水画领域有着深厚的造诣,更在艺术创新上有着非凡的勇气和独到的见解,他的代表作《万山红遍》不仅是一幅令人叹为观止的山水画作,更是他艺术生涯中一个重要的里程碑,承载着他对自然、历史与革命的深刻理解与情感寄托。

一、时代背景下的艺术探索

李可染生于1907年,正值中国社会动荡、新旧思想激烈碰撞的年代,他早年曾留学日本,后回国投身于教育事业和美术创作,在那个时代背景下,李可染的绘画不仅仅是个人情感的抒发,更是一种对时代精神的回应与反思,他深知,作为一位艺术家,有责任通过自己的作品去反映社会现实,传递民族精神和时代脉搏。

二、万山红遍的创作历程

《万山红遍》的创作灵感来源于毛泽东《沁园春·长沙》中的名句“看万山红遍,层林尽染”,这幅画作于1963年完成,正值中国社会主义建设初期,国家百废待兴,人民对未来充满希望,李可染以毛泽东诗词为引,将革命的豪情与自然的美景融为一体,创作出这幅具有时代特征的山水画作。

在创作过程中,李可染反复推敲构图与色彩,力求达到“万山红遍”的视觉效果,他大胆地运用了红色作为主色调,与传统的水墨山水形成鲜明对比,这种色彩上的创新不仅使画面更加生动、热烈,也象征着革命的激情与希望,他巧妙地运用了“截取法”构图,选取了最具代表性的山峦片段进行描绘,使得画面既具有视觉冲击力,又不失中国山水画的意境之美。

三、艺术特色与技法分析

《万山红遍》的艺术特色主要体现在以下几个方面:

1、色彩运用:红色是整幅画作的主旋律,它不仅代表了革命的热血与希望,也赋予了画面以强烈的视觉冲击力,李可染巧妙地运用了“没骨法”和“积墨法”,使红色在保持鲜艳的同时,层次分明、过渡自然。

2、构图布局:画面采用了“截取法”,只选取了部分山峦进行描绘,这种构图方式使得画面更加集中、紧凑,同时也增强了画面的空间感和深度,远近山峦的虚实处理,使得整个画面既有宏大的气势,又不失细腻的笔触。

3、笔墨技法:李可染在笔墨上追求“写实”与“写意”的完美结合,他运用了干湿浓淡不同的墨色来表现山石的质感与光影变化,使得画面既有传统山水画的韵味,又具有现代绘画的质感,他注重“留白”,通过适当的留白来营造画面的空间感和空气感。

4、意境营造:整幅画作不仅仅是对自然景色的再现,更是一种意境的营造,李可染通过笔墨与色彩的巧妙运用,将观者带入一个既真实又超脱的境界,使人在欣赏之余能够感受到一种精神的洗礼和心灵的震撼。

四、文化意义与历史价值

《万山红遍》不仅仅是一幅山水画作那么简单,它还承载着丰富的文化意义和历史价值,它反映了那个时代中国人民对革命胜利的渴望和对新生活的向往,它体现了中国艺术家在继承传统的同时勇于创新的精神。《万山红遍》还为后来的中国山水画创作提供了新的思路和方向,对后世产生了深远的影响。

五、艺术影响与后世评价

自问世以来,《万山红遍》就受到了广泛的关注和赞誉,它不仅在国内引起了轰动,也在国际上赢得了极高的评价,许多国内外知名艺术家和评论家都对这幅画作给予了高度评价,认为它是中国现代绘画史上的一个重要里程碑。《万山红遍》也激发了无数后来者对山水画创作的热情和探索精神,许多年轻艺术家在创作中受到了它的启发和影响,纷纷尝试在传统与现代、写实与写意之间寻找新的表达方式。

《万山红遍》之所以能够跨越时空的界限而历久弥新,正是因为它不仅仅是一幅画作那么简单,它承载着李可染对自然的热爱、对革命的激情以及对民族精神的深刻理解,在今天这个快速变化的时代里,《万山红遍》依然能够触动我们的心灵深处那根最敏感的弦——那就是对美好生活的向往和对民族未来的希望,它提醒我们:无论时代如何变迁我们都要保持对生活的热爱和对理想的追求;无论技术如何发展我们都要坚守对传统的尊重和对创新的勇气。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...