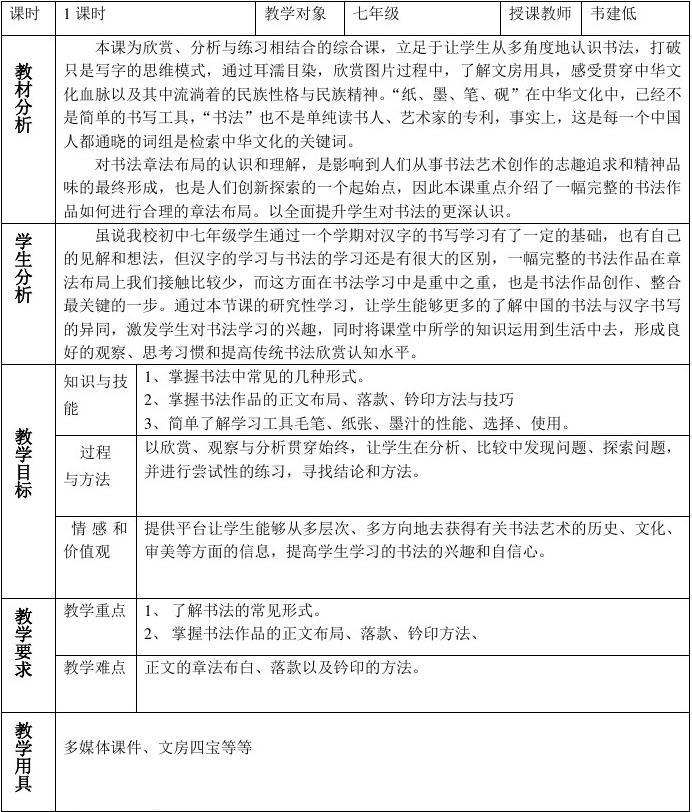

本教案旨在探索中国书法史的魅力,通过生动的课堂设计,让学生深入了解中国书法的历史、流派、技法及文化内涵。课程将分为三个部分:介绍中国书法的起源与演变,从甲骨文到楷书,让学生了解不同历史时期书法的特点和风格;通过展示名家名作,如王羲之的《兰亭序》、颜真卿的《祭侄文稿》等,引导学生欣赏书法之美,理解其背后的文化意义和艺术价值;进行实践操作,让学生亲身体验毛笔书写,掌握基本的书法技法,如运笔、结构、章法等。通过本次课程,学生将不仅了解中国书法的历史演变和艺术特点,还能在实践中感受书法的魅力,培养对传统文化的兴趣和热爱。

在中国悠久的历史长河中,书法作为一种独特的艺术形式,不仅承载了中华民族的文化精髓,也见证了时代的变迁与文化的传承,本教案旨在通过系统而生动的方式,引导学生深入了解中国书法的发展历程、风格流派、技法特点及文化价值,激发学生对传统文化的兴趣与热爱。

一、课程导入:书法艺术的魅力初探

开场白:以一段古朴优雅的书法作品作为课程开端,如王羲之的《兰亭序》片段,通过多媒体展示其行云流水般的笔触和深邃的意境,引发学生对于书法美的初步感知。

提问激趣:教师提问:“你们知道这些文字背后隐藏着怎样的故事和技艺吗?就让我们一起走进中国书法的世界,探索它的历史与魅力。”

二、历史回望:中国书法的发展脉络

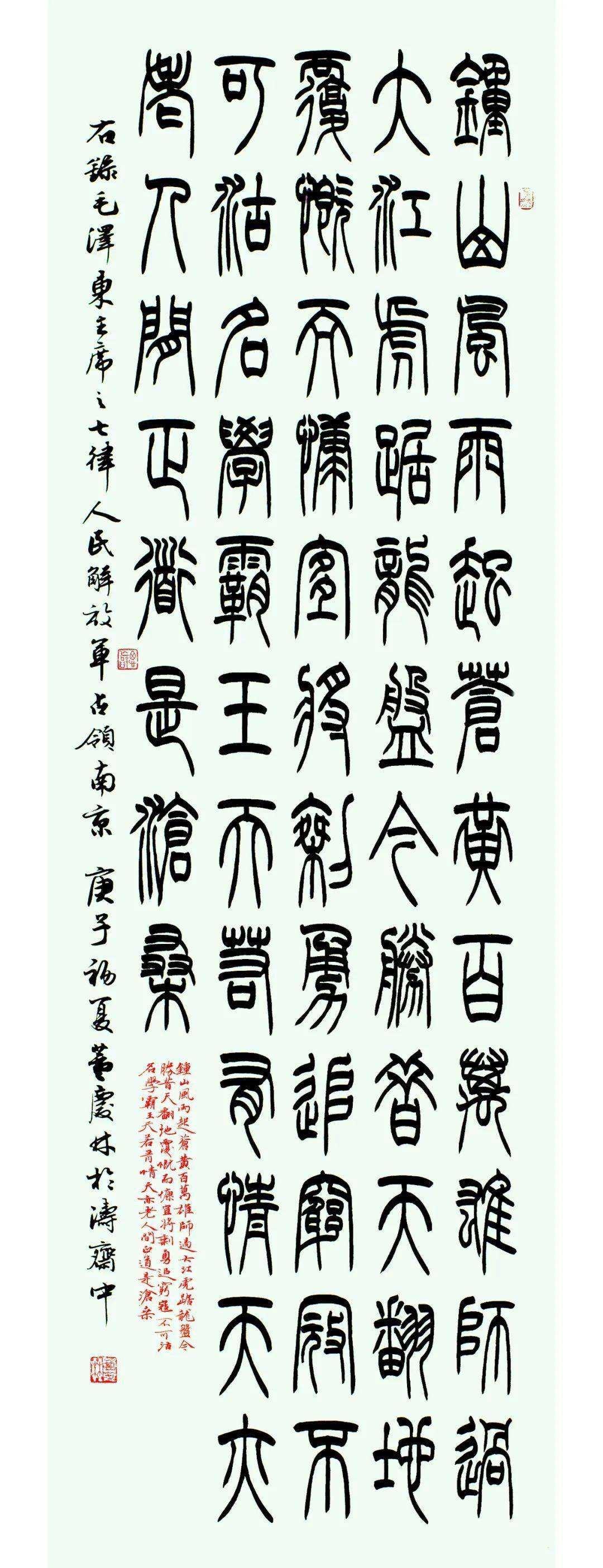

先秦至秦汉:简述甲骨文、金文、篆书的起源与发展,特别是秦始皇统一六国后推行的小篆,其规范性和统一性对后世书法的影响。

魏晋南北朝:介绍这一时期书法艺术的繁荣,以“二王”(王羲之、王献之)为代表,探讨其书法风格对后世的影响,以及魏晋风度在书法中的体现。

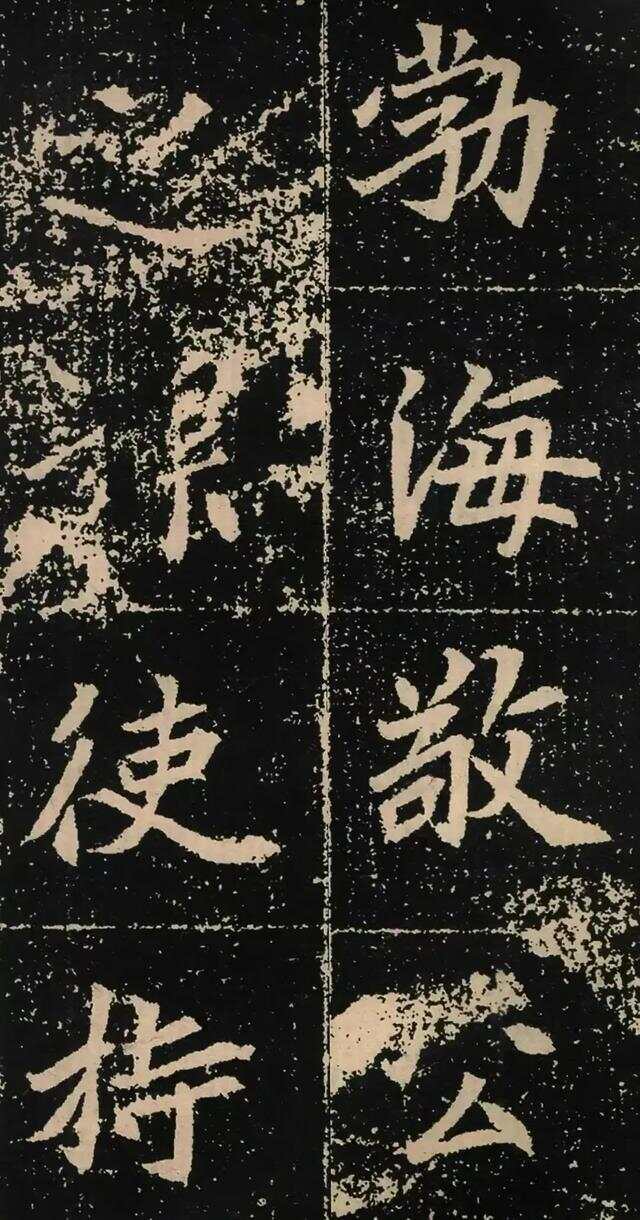

唐宋元明清:分别概述各朝代书法的特点,如唐朝的楷书鼎盛(欧阳询、颜真卿)、宋代的“尚意”书风(苏轼、米芾)、元代的赵孟頫对各体兼擅的贡献,以及明代董其昌、清代碑学兴起等,强调每个时期书法风格的独特性和对前人的继承与发展。

三、技法解析:笔墨纸砚的奥秘

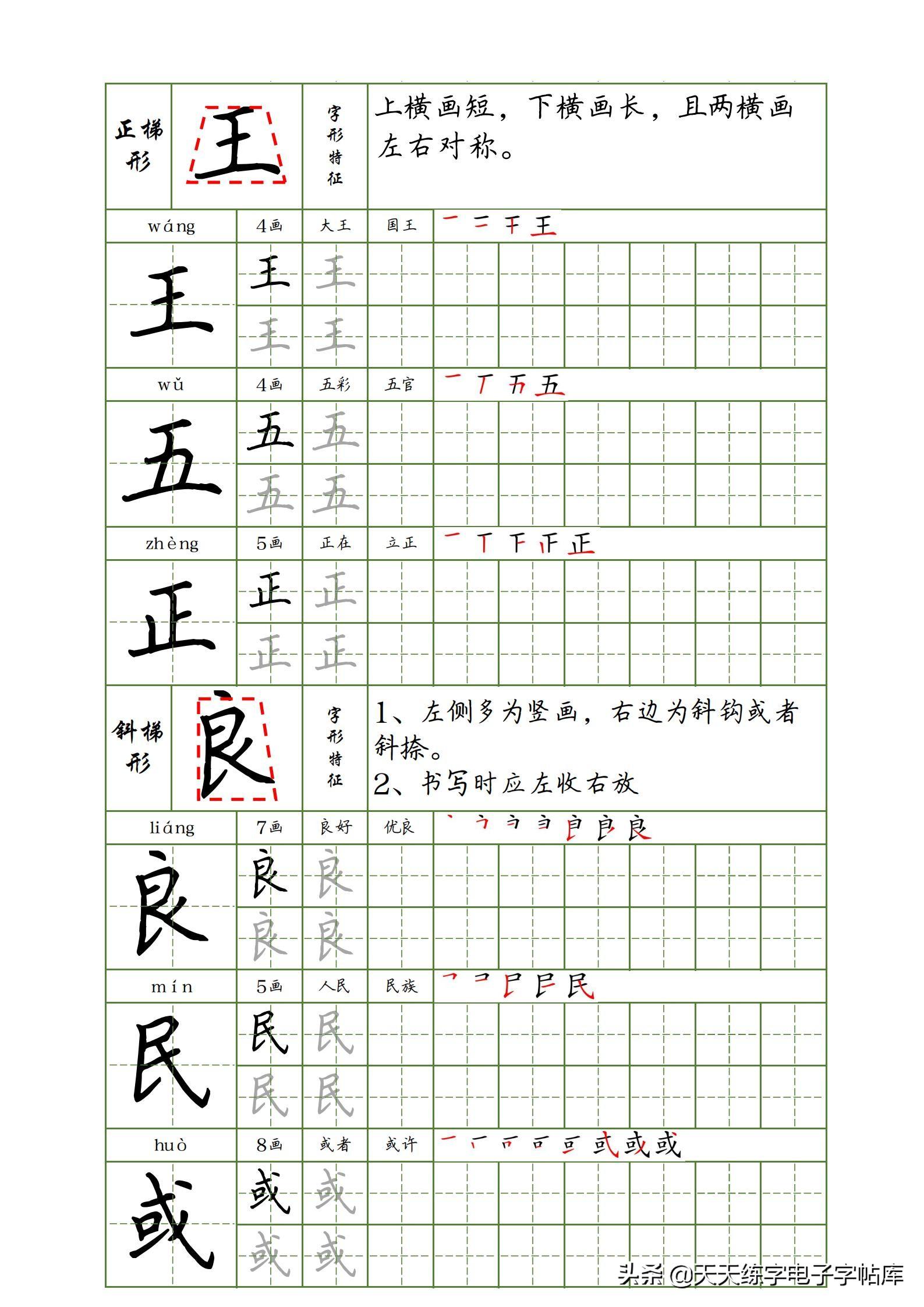

笔法:讲解执笔姿势、运笔方法(中锋、侧锋)、提按顿挫等基本技巧,可结合视频演示或实物操作,让学生亲身体验。

墨法:介绍墨的种类、研磨技巧及墨色的变化对作品效果的影响。

纸与砚:简述宣纸、毛边纸等不同材质的特点及其对墨迹呈现的影响,以及砚台的选择与保养。

四、风格流派:领略多样风采

楷书、行书、草书、隶书、篆书:逐一介绍每种书体的特点、代表人物及作品,通过对比分析加深理解,楷书的工整严谨(欧阳询《九成宫醴泉铭》)、行书的流畅自然(王羲之《丧乱帖》)、草书的奔放不羁(张旭《古诗四帖》)等。

碑学与帖学:阐述清代碑学兴起的历史背景及其对近代书法的影响,对比碑刻(如《张迁碑》、《石门颂》)与墨迹(如《兰亭序》)的不同审美价值。

五、文化价值与现代意义

文化传承:讨论书法作为传统文化的重要载体,如何反映社会变迁、思想观念及审美趋势。

个人修养:分析书法练习对提升个人气质、培养耐心与专注力的作用。

现代应用:探讨书法在当代社会的新角色,如作为装饰艺术、文化交流的媒介以及在数字时代的新形式(如数字书法、网络书法展)。

六、实践环节:动手体验与创作

临摹练习:选择一至两幅经典作品作为临摹对象,指导学生如何观察原作、分析结构、控制笔法进行练习。

创作指导:鼓励学生尝试创作自己的作品,可以是自由发挥或根据特定主题进行创作,教师给予个性化指导。

分享交流:组织学生进行作品展示与互评,鼓励他们分享学习心得与感受,增强学习氛围和成就感。

- 总结本节课的重点内容,强调书法不仅是技艺的展现,更是文化与精神的传承。

- 鼓励学生持续学习,不仅限于课堂之内,更要将书法的精神融入日常生活,成为一种生活方式。

- 展望未来,随着科技的发展,书法艺术将如何继续创新与发展,激发学生对于传统艺术未来走向的思考与期待。

通过这样一堂生动而全面的中国书法史教案,不仅能让学生掌握书法的技艺,更重要的是让他们感受到书法的精神内涵与文化价值,为传承与发展中华优秀传统文化贡献力量。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...