在艺术之境的探索中,何多苓与翟永明展开了一场诗意对话。何多苓以其细腻的画笔,描绘了女性在特定历史时期的生活状态和内心世界,而翟永明则以诗歌为媒介,表达了对这些女性形象的深刻理解和共鸣。两人通过艺术作品和诗歌的对话,共同探讨了女性在历史、社会和文化中的地位和角色。这场对话不仅展现了两位艺术家的深厚艺术造诣,也反映了他们对社会、历史和文化的深刻思考和独特见解。

在中国当代艺术领域,何多苓与翟永明是两位不可忽视的名字,他们分别在绘画与诗歌领域深耕细作,以各自独特的方式探索着人性的深度与广度,共同构建了一个充满诗意与哲思的艺术世界,本文将通过分析何多苓的绘画风格与翟永明的诗歌创作,探讨两者在艺术表达上的共通之处,以及他们如何通过不同的媒介共同诠释“诗意”这一主题。

何多苓:画布上的温柔叙事

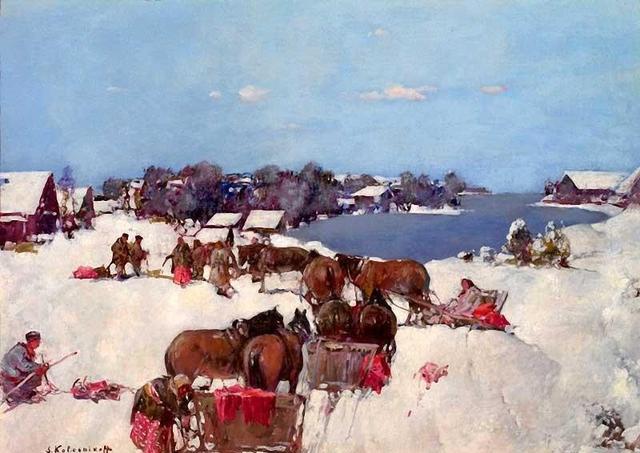

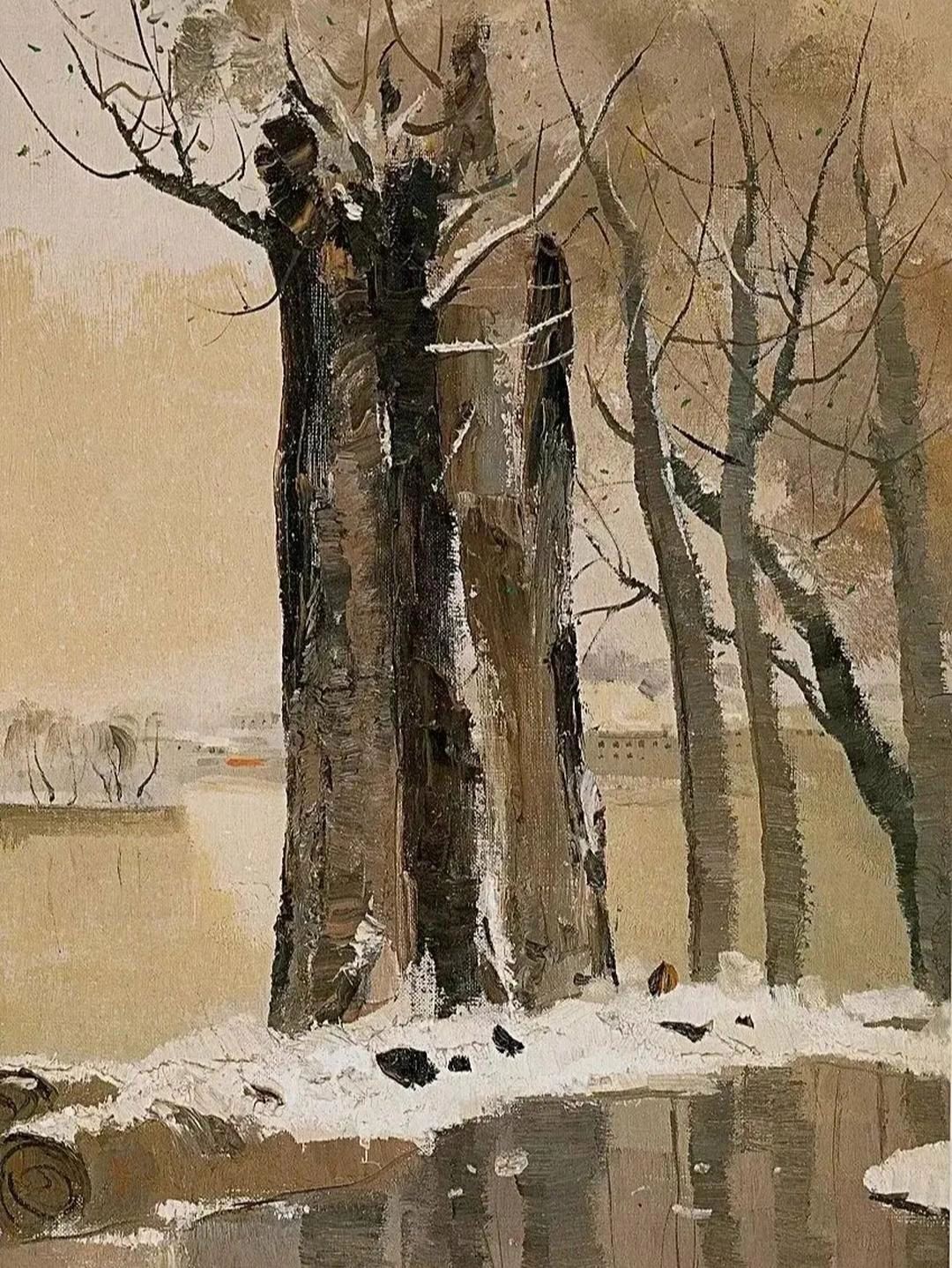

何多苓,这位被誉为“伤痕绘画大师”的艺术家,以其细腻的笔触和深邃的情感描绘了80年代中国社会的转型期,他的作品《春风沉醉的晚上》、《小城故事》等,不仅是对那个时代生活的记录,更是对人性、孤独与爱的深刻反思,何多苓的画作常常以女性形象为主角,她们或静谧、或忧郁,眼神中透露出一种超越时代的、永恒的美丽,这些女性形象不仅仅是视觉上的符号,更是何多苓内心情感与思想的外化。

何多苓的绘画风格可以概括为“静谧中的力量”,他的画面往往以淡雅的色彩和柔和的光线营造出一种宁静的氛围,但这种宁静之下却隐藏着强烈的情感张力,他善于运用细腻的笔触和层次分明的色彩过渡,使画面呈现出一种超乎现实的梦幻感,让观者能在其中感受到一种难以言喻的共鸣,这种风格的形成,与他个人经历、时代背景以及他对艺术的独特理解密不可分。

翟永明:文字间的灵魂探索

与何多苓在画布上构建的视觉世界不同,翟永明则在文字的海洋中航行,用诗歌这一形式探索人类心灵的深处,作为中国当代著名的女诗人,翟永明的作品以其深刻的思想性、独特的语言风格和强烈的个人色彩而著称。《静默的种子》、《嵩山北部山上的栗树林》等诗作,不仅是对自然景观的描绘,更是对生命、存在与时间的哲学思考,翟永明的诗歌常常以女性视角出发,以细腻的情感和敏锐的观察力,揭示了女性在传统与现代、个体与集体之间的复杂关系。

翟永明的诗歌创作体现了“内省”与“外延”的双重特质,她通过诗歌这一媒介,既深入挖掘个体内心的微妙变化,又广泛涉及社会、历史、文化的广阔背景,她的诗行间流露出一种淡淡的忧伤与沉思,这种情绪与何多苓画作中的氛围不谋而合,共同构成了一种独特的“诗意”美学。

共通之处:艺术中的“诗意”

尽管何多苓与翟永明在艺术形式上有着明显的差异——一个是视觉艺术的创造者,另一个则是文字艺术的编织者——但他们都在各自的领域内追求着“诗意”这一核心主题,何多苓通过画布上的色彩与线条,构建了一个个充满情感与想象的空间;翟永明则通过文字的排列组合,探索了语言背后的情感深度与思想广度,两者虽媒介不同,但都以一种超然的态度,审视着人世间的悲欢离合,用各自的方式传达着对生命、爱与存在的深刻理解。

在他们的作品中,“诗意”不仅仅是一种美学追求,更是一种哲学思考,何多苓的画作让人感受到一种超越日常的、近乎宗教般的静谧与纯净;翟永明的诗歌则以其独特的语言魅力,引导读者进入一个又一个深邃的思想世界,两者在艺术上的共通之处,在于他们都以一种近乎冥想的方式,去感受、去表达那些难以言说的情感与思想。

艺术对话:跨界与融合

尽管何多苓与翟永明在艺术领域各自为营,但他们的创作实际上构成了一种跨越媒介的对话,何多苓的画作中常常流露出一种对女性形象的深刻关注与同情,这种情感在某种程度上也体现在翟永明的诗歌中,而翟永明的诗歌中那种对生命本质的探索与追问,也在何多苓的画作中得到了某种程度的呼应,这种跨越媒介的对话,不仅丰富了各自的艺术语言,也为中国当代艺术提供了新的思考维度。

何多苓与翟永明在艺术创作中都表现出对传统与现代、东方与西方的深刻反思,他们的作品既吸收了传统文化的精髓,又融入了现代艺术的观念与技法,展现出一种独特的“跨界”气质,这种跨界不仅体现在形式上,更体现在对艺术本质的理解上——他们都在努力打破传统界限,探索艺术表现的新可能。

何多苓与翟永明作为两位杰出的艺术家,他们各自在绘画与诗歌领域内的探索与实践,不仅为中国当代艺术的发展贡献了宝贵的财富,也为我们提供了一个理解“诗意”这一主题的新视角,他们通过不同的媒介,共同构建了一个充满情感深度与思想广度的艺术世界,让我们在欣赏美的同时,也能思考生命的真谛与存在的意义,在这个意义上说,何多苓与翟永明的艺术创作不仅是对个体才华的展现,更是对人类共同精神追求的深刻表达。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...