束发右衽是华夏文明中一种重要的衣冠之礼,它代表着古代中国男性的成年礼和礼仪规范。在古代,男性在成年时将头发束起,并穿衣时将衣襟向右掩,这被视为一种庄重的礼仪,象征着成年男性的尊严和责任。这种衣冠之礼不仅体现了华夏民族的传统文化和审美观念,也反映了古代社会对男性角色的期望和要求。束发右衽的习俗在历史上流传了数千年,成为了华夏文明中不可或缺的一部分,至今仍被一些文化传承者和爱好者所推崇和传承。

在历史的长河中,中华民族以其独特的文化魅力和深远的文明积淀,屹立于世界民族之林。“束发右衽”作为华夏服饰文化的重要标志,不仅是一种穿着习惯,更是一种文化符号,承载着深厚的礼仪、道德和审美观念,本文将深入探讨“束发右衽”的起源、发展、文化内涵及其在现代社会中的意义,以期让更多人了解并传承这一宝贵的文化遗产。

一、束发右衽的起源与演变

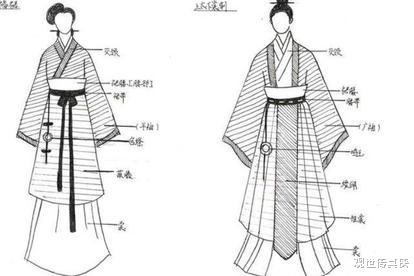

“束发”,即儿童在成长到一定年龄后,将头发束起,以示成年。《礼记·内则》有云:“男子束发而冠,女子……十有五年而笄。”这表明在古代中国,束发不仅是身体成长的标志,也是进入成人社会、承担社会责任的象征,而“右衽”,则是指衣襟从右侧掩向左侧的穿着方式,与“左衽”(衣襟从左侧掩向右侧)相对,后者常被视为少数民族或异族文化的特征。

“束发右衽”的习俗可追溯至新石器时代晚期至夏商周时期,随着丝绸和麻织品的发展,服饰逐渐成为等级、身份和文化的重要标志,周代,周礼的制定使得“束发加冠”成为男子成年礼的重要组成部分,标志着个体从家庭走向社会,承担起家族和国家的责任,右衽作为汉族传统服饰的标志性特征,被广泛接受并传承下来。

二、束发右衽的文化内涵

1、礼仪之邦的象征:在古代中国,“礼”是社会秩序与道德规范的基石,束发加冠不仅是个人仪容的整理,更是对“身体发肤,受之父母”的尊重,体现了孝道与责任感,右衽的使用则体现了尊卑有序、内外有别的礼仪原则,反映了华夏民族对秩序与和谐的追求。

2、道德教化的载体:“束发”象征着从懵懂无知到明理知礼的转变,而“右衽”则体现了“左尊右卑”的观念,这种穿着习惯在潜移默化中传递着尊老爱幼、长幼有序的道德观念,对培养社会成员的责任感和集体意识起到了重要作用。

3、审美与艺术的体现:束发的整齐划一,体现了古人对个人形象的严格要求;右补的穿着方式则与当时的审美观念相契合,如《诗经》中描述的“缁衣之会”,即指穿着深色衣裳参与的盛大集会,展现了华夏服饰的庄重与雅致,古代服饰上的图案、色彩、材质等也蕴含着丰富的文化寓意和审美追求。

三、束发右衽的历史影响与现代价值

尽管随着时代的变迁和社会的发展,“束发右补”的传统服饰逐渐被现代服装所取代,但其文化价值与精神内涵仍对现代社会产生着深远影响。

1、文化认同与传承:在全球化背景下,“束发右衽”作为华夏文化的重要组成部分,是中华民族文化认同的标志之一,它不仅连接着过去与现在,也成为了海外华人华侨身份认同的纽带,通过学习和传承这一传统,有助于增强民族自豪感和文化自信心。

2、礼仪文化的现代应用:虽然现代社会已不强制实行“束发加冠”的成人礼,但许多学校和企业仍会通过特定的仪式来庆祝学生的毕业或员工的入职,这在一定程度上延续了古代礼仪的精神。“右衽”的穿着习惯也在某些特定场合(如汉服文化节、传统婚礼等)得到复兴,成为展现传统文化魅力的方式之一。

3、审美与时尚的融合:随着汉服文化的兴起,“束发右衽”的审美观念逐渐被现代人接受并融入日常穿搭中,许多设计师将传统元素与现代设计理念相结合,创造出既符合现代审美又不失传统文化韵味的服饰,这不仅丰富了时尚界的多样性,也促进了传统文化的传播与创新。

“束发右衽”,作为华夏文明衣冠之礼的重要组成部分,不仅是一种服饰习惯的沿革,更是中华民族精神文化与价值观的体现,它承载着对历史的尊重、对道德的坚守以及对美的追求,在快速变化的时代背景下,我们应当以更加开放和包容的心态去审视和传承这一宝贵文化遗产,让其在新的历史时期焕发出新的光彩,通过教育、文化活动以及日常生活的点滴实践,让“束发右衽”所蕴含的文化精神得以延续,让华夏儿女的文化自信与自豪感得以彰显。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...