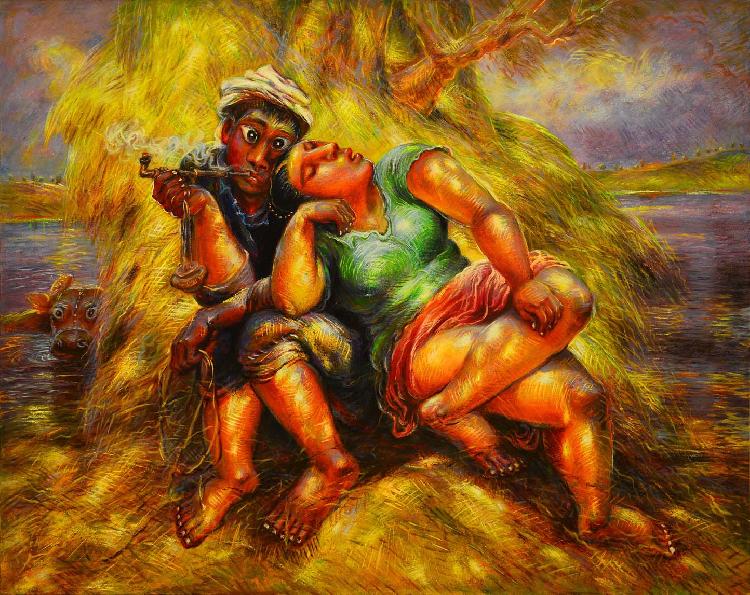

罗中立与《深情厚意》中的时代印记,是当代中国艺术界的一段佳话。罗中立,作为中国当代油画的重要代表人物之一,他的作品《深情厚意》不仅在艺术上具有极高的价值,更在情感上深深打动了无数观众。这幅作品以朴实无华的笔触,描绘了农村生活的真实场景,展现了农民的勤劳与坚韧,以及他们之间的深厚情谊。,,《深情厚意》不仅是对农村生活的写照,更是对那个时代人们精神风貌的记录。它反映了中国农村在改革开放初期的社会变迁和人民生活的改善,同时也传递了作者对农村、对农民的深厚情感和关注。这幅作品以其独特的艺术语言和深刻的社会意义,成为了中国当代油画中的经典之作。,,通过《深情厚意》,我们可以感受到罗中立对时代的深情厚意,他用自己的画笔记录了那个时代的印记,让后人能够从中领略到那个时代的风貌和情感。这种对时代的关注和记录,不仅是对历史的尊重,更是对未来的期许和希望。

在中国当代艺术史上,罗中立的油画作品《父亲》无疑是一颗璀璨的明珠,它不仅以其深沉的情感和鲜明的时代特色震撼了无数观众的心灵,也成为了中国农民形象在艺术领域中重要而独特的代表,这幅作品创作于1980年,是罗中立在四川美术学院读书期间的一次偶然灵感迸发下的产物,却意外地成为了中国社会转型期艺术表达的一个缩影。

时代背景的呼唤

20世纪80年代初,中国刚刚从长期的封闭状态中逐渐开放,社会正处于从计划经济向市场经济转型的初期阶段,这一时期,国家对文化的控制逐渐放松,思想界和艺术界开始出现前所未有的活跃与探索,人们开始反思过去,渴望了解真实的社会现状和人民的生活状态,对“人”的关注成为时代的新主题。《父亲》就是在这样的背景下应运而生,它以一位饱经风霜、眼神深邃的农民形象,直击人心,反映了中国农民在历史巨变中的坚韧与辛酸。

创作灵感与过程

罗中立的创作灵感源自一次偶然的乡村之行,1979年冬天,他随学校师生前往大巴山进行社会实践,途中偶遇一位在烈日下劳作的老农,那双布满皱纹、充满故事的眼睛深深触动了罗中立的心,这次偶遇成为了他创作《父亲》的直接动力,回到学校后,罗中立开始着手准备,他不仅对这位老农的形象进行了细致的描绘,还特意到照相馆翻拍老农的照片作为参考,力求在画作中捕捉到那份真实与质朴。

《父亲》的创作过程充满了对细节的考究和对情感的深度挖掘,罗中立选择了一个半身像的构图,以特写的形式将老农的脸部细节无限放大,那粗糙的皮肤、深邃的眼神、干裂的嘴唇,无不透露出岁月的痕迹和生活的艰辛,画中的“父亲”没有华丽的装饰,只有一顶破旧的草帽和那双沾满泥土的手套,这些元素共同构建了一个真实而感人的形象。

艺术风格与时代意义

《父亲》在艺术风格上属于现实主义与表现主义的结合体,它既保留了现实主义对生活细节的真实再现,又融入了表现主义对情感强烈抒发的特点,罗中立通过细腻的笔触和丰富的色彩层次,将老农的形象刻画得既真实又富有感染力,画中的色彩虽然简单,却通过对比和光影的处理,使得整个画面充满了强烈的视觉冲击力,特别是那双眼睛,仿佛能穿透画布,直视观者的心灵,引发人们对中国农民命运的深切思考。

从时代意义上看,《父亲》不仅仅是一幅画作那么简单,它成为了中国社会转型期对“人”的重新发现和审视的象征,它打破了长期以来艺术创作中对于“英雄”和“革命”形象的过度崇拜,转而将目光投向了普通大众,尤其是那些默默无闻、辛勤耕耘的农民群体,这幅画作以其独特的视角和深刻的内涵,促使人们开始思考中国社会的本质问题——即如何看待农民、如何理解农民在中国历史进程中的作用和地位。

艺术影响与后世反响

《父亲》的问世,不仅在艺术界引起了巨大反响,也深深触动了整个社会的神经,它不仅在国内各大美术展览中屡获殊荣,还多次被选送出国展出,成为中国当代艺术走向世界的一个窗口,该作品的出现,标志着中国艺术界开始从政治化的桎梏中解脱出来,转向对个体生命价值和情感表达的关注,它激发了更多艺术家对普通人的关注和描绘,促进了中国艺术多元化的发展。

《父亲》还引发了社会各界的广泛讨论和反思,它促使人们开始重新审视自己的生活状态和社会角色,激发了人们对农村、农民问题的关注和思考,许多评论家认为,《父亲》不仅是对一位具体人物的刻画,更是对中国社会历史变迁的深刻反思和记录,它以一种朴素而有力的方式,揭示了农民在中国社会发展中的重要作用和牺牲精神。

罗中立的《父亲》以其独特的艺术魅力和深刻的社会意义,成为了中国当代艺术史上的一个重要里程碑,它不仅是一幅画作那么简单,更是一个时代的缩影、一种精神的象征,通过这幅作品,我们不仅能够看到一位老农的形象,更能感受到那个时代背景下中国人民的坚韧与希望、苦难与奋斗。《父亲》以其独特的艺术语言和情感力量,跨越了时间和空间的限制,继续在人们心中激荡起对美好生活的向往和对社会现实的深刻反思。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...