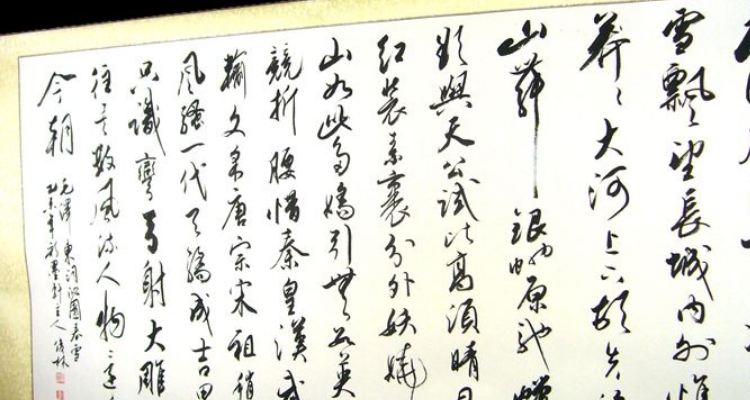

颜真卿的行书代表帖《祭侄文稿》被誉为“天下第二行书”,其笔墨间蕴含着千古风骨。该帖以真挚的情感和强烈的个性,展现了颜真卿在安史之乱期间,面对侄子身亡的悲痛心情。其书法风格雄浑豪放,笔势纵横,墨色浓淡相宜,字里行间透露出一种不屈不挠的精神力量。在《祭侄文稿》中,颜真卿以行书的形式,将个人情感与国家大义融为一体,使得该帖不仅具有极高的艺术价值,更具有深刻的历史意义和文化内涵。其笔墨间的千古风骨,成为了中国书法艺术中的一座丰碑,对后世书法家产生了深远的影响。

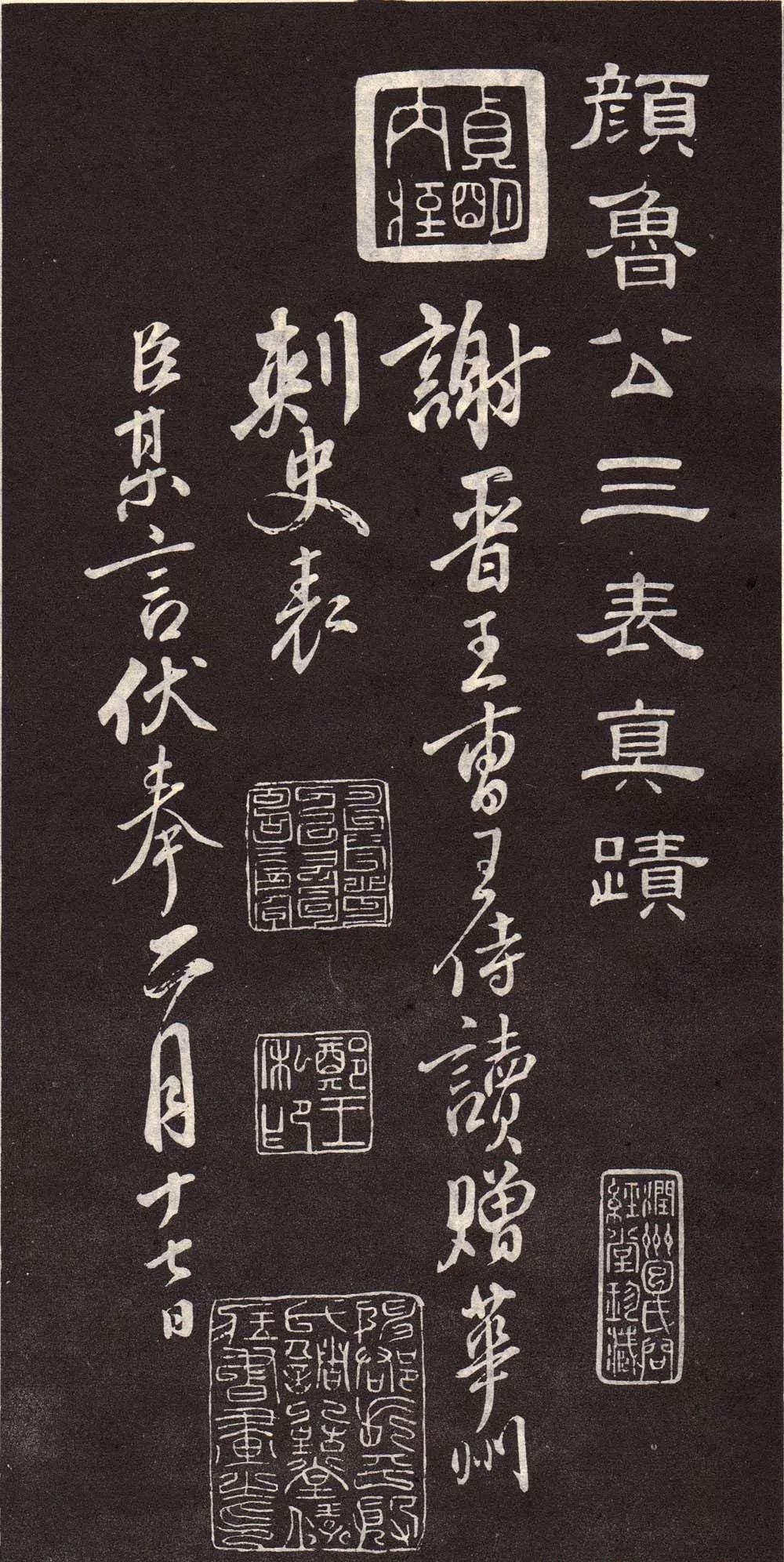

在中国书法艺术的浩瀚星空中,颜真卿无疑是最为璀璨的星辰之一,作为唐代著名的书法家、政治家,颜真卿不仅以其刚正不阿的人格魅力名垂青史,更在书法领域内独树一帜,开创了“颜体”这一影响深远的书风,而提及颜真卿的行书,其代表作品《祭侄文稿》无疑是不可绕过的巅峰之作,它不仅是一篇悼念侄儿的祭文,更是书法史上的一座丰碑,展现了颜真卿行书艺术的最高成就。

一、颜真卿与《祭侄文稿》的渊源

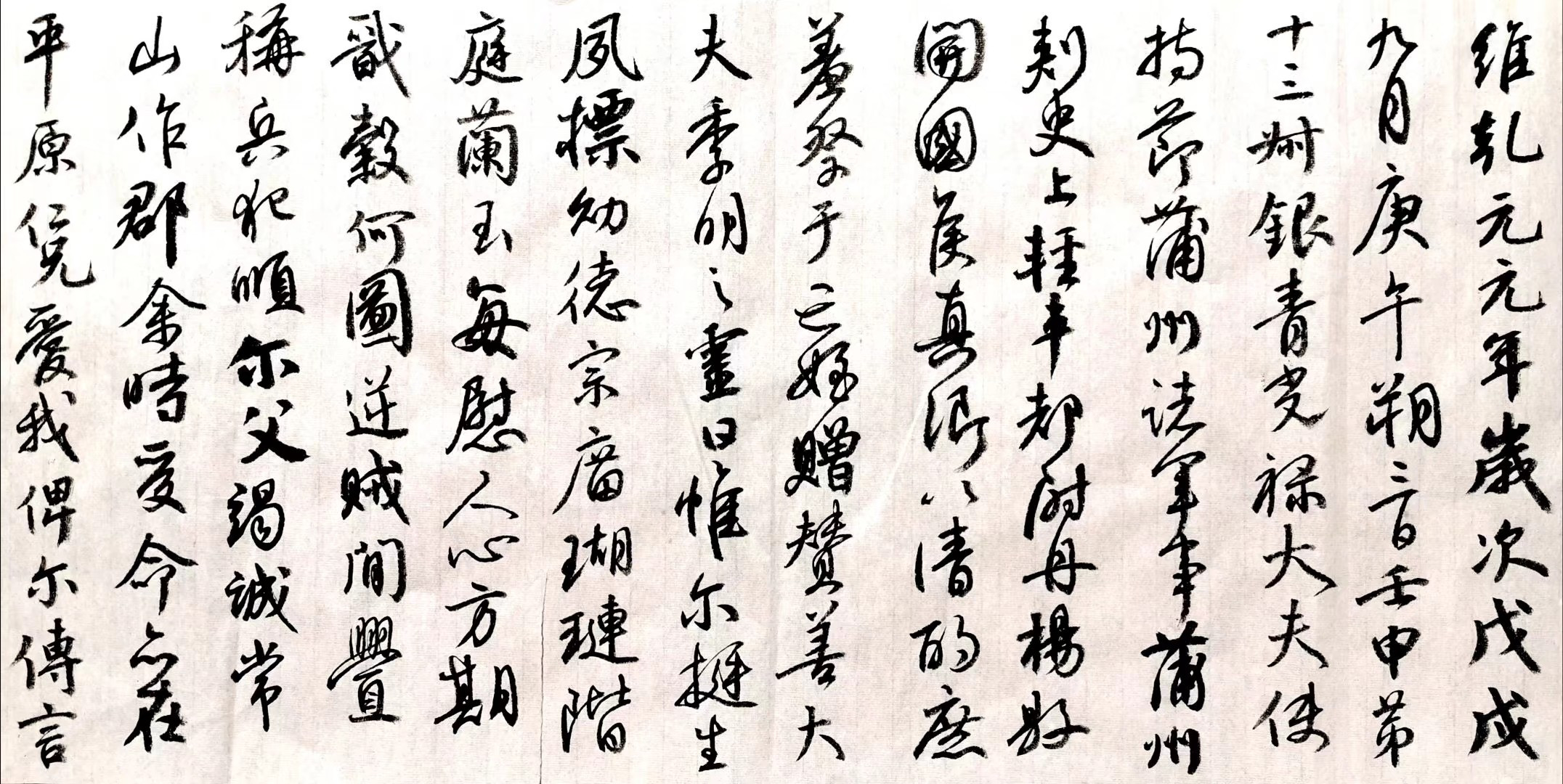

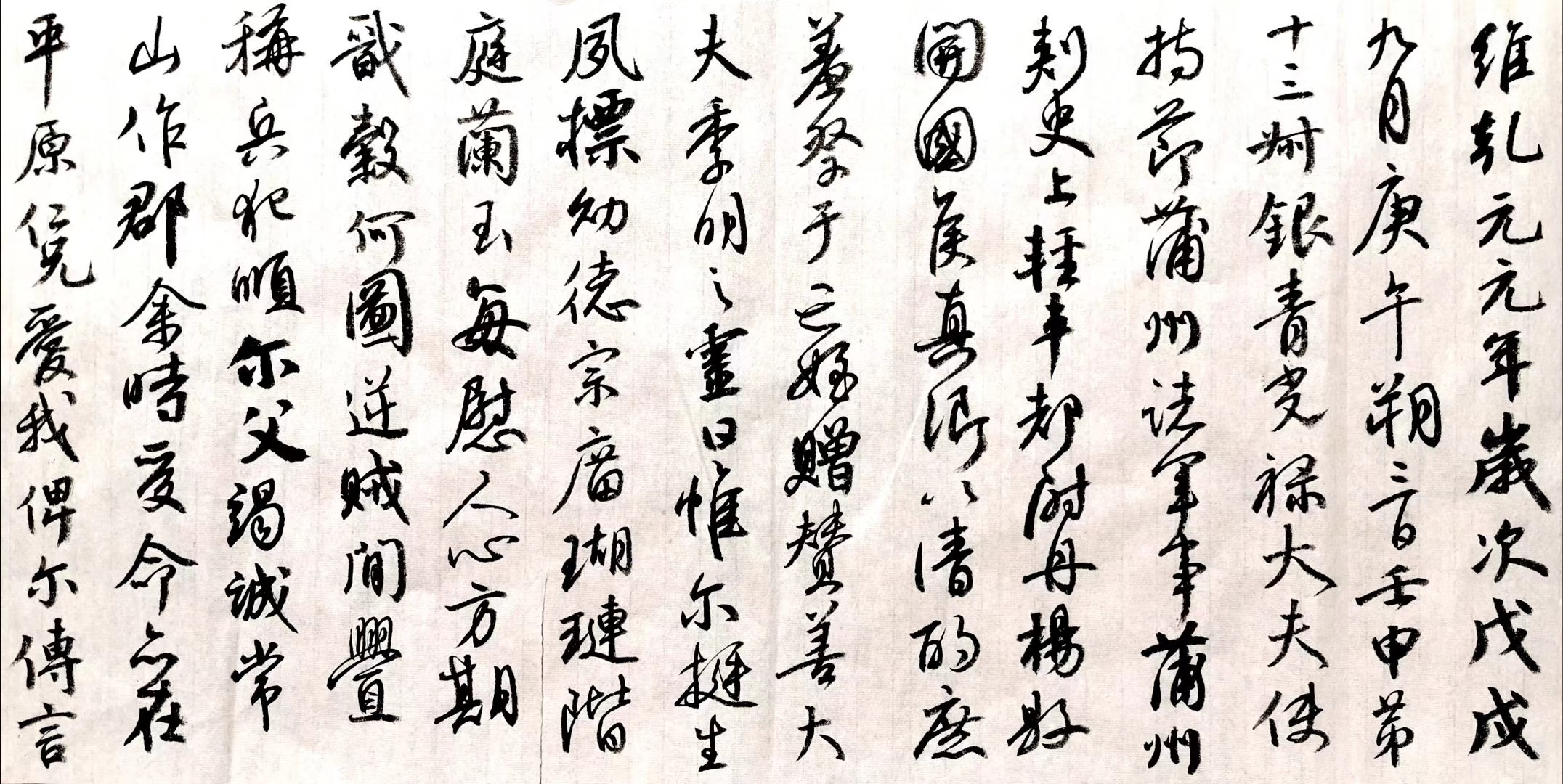

颜真卿生于唐玄宗开元年间,自幼聪颖好学,尤爱书法,早年受家学熏陶,后遍访名师,书法技艺日益精进,其书法初学褚遂良,后遍观历代名家书法,自成一家。《祭侄文稿》创作于公元758年,时年颜真卿44岁,正值安史之乱期间,颜家遭遇重大变故,其侄颜季明在战乱中不幸牺牲,面对国难家仇,颜真卿悲愤交加,提笔书写了这篇祭文以寄哀思。

二、《祭侄文稿》:笔墨间的情感与力量

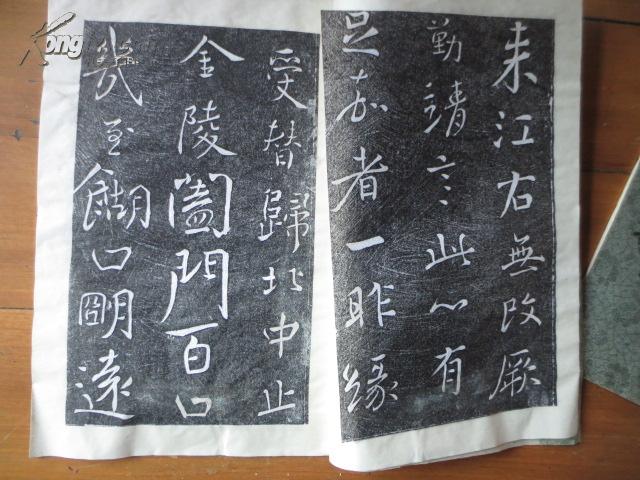

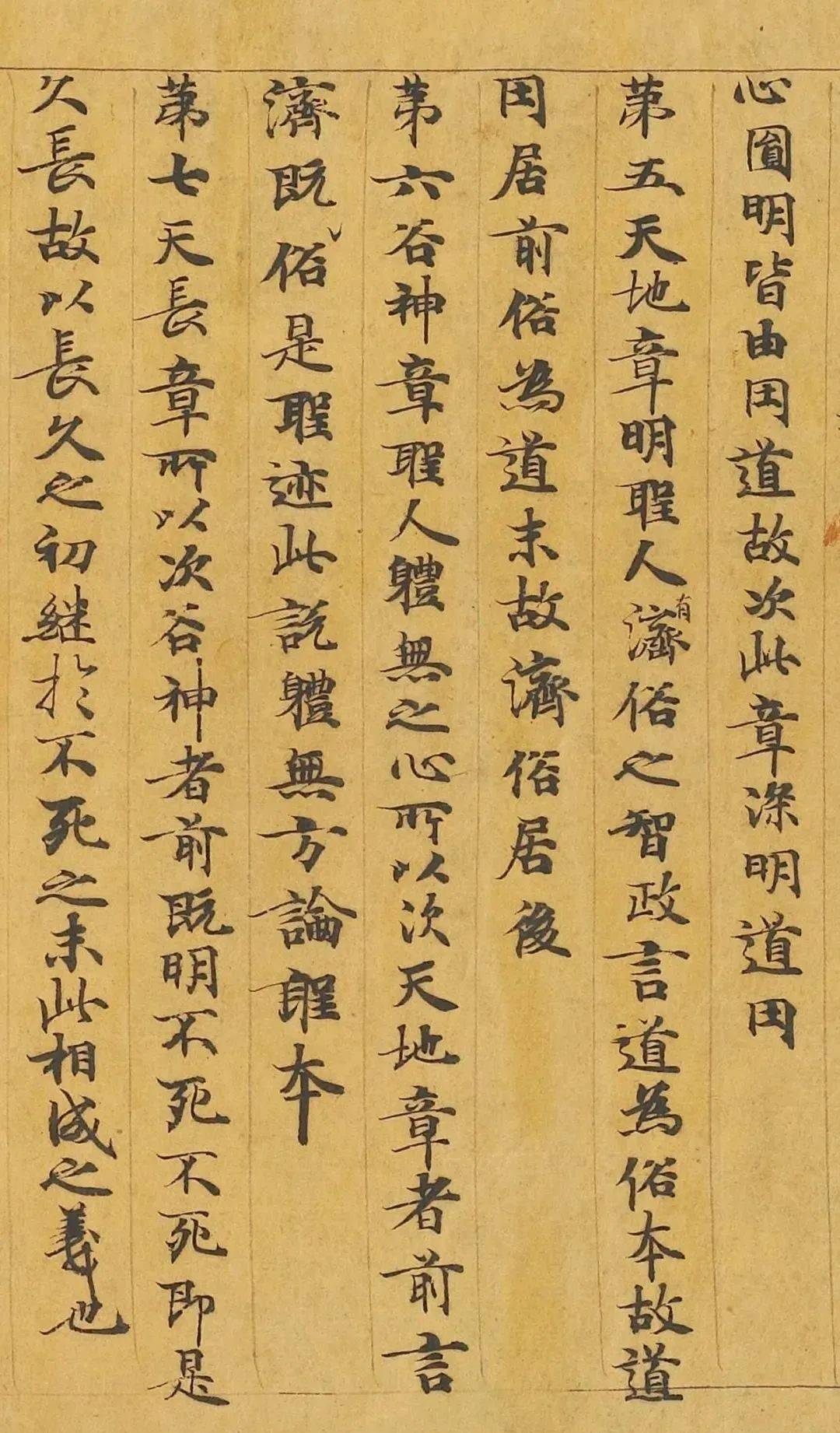

《祭侄文稿》之所以能成为颜真卿行书的代表之作,不仅在于其高超的书法技巧,更在于其中蕴含的深厚情感与历史价值,全文共234字(一说235字),虽为草稿性质,却因情感的真挚流露与笔法的自然挥洒而显得尤为动人,在这篇祭文中,颜真卿的情感从最初的沉痛、悲愤逐渐转为激昂、决绝,这种情感的变化在字里行间得以淋漓尽致地展现。

1. 笔法与结构:自然天成,刚健有力

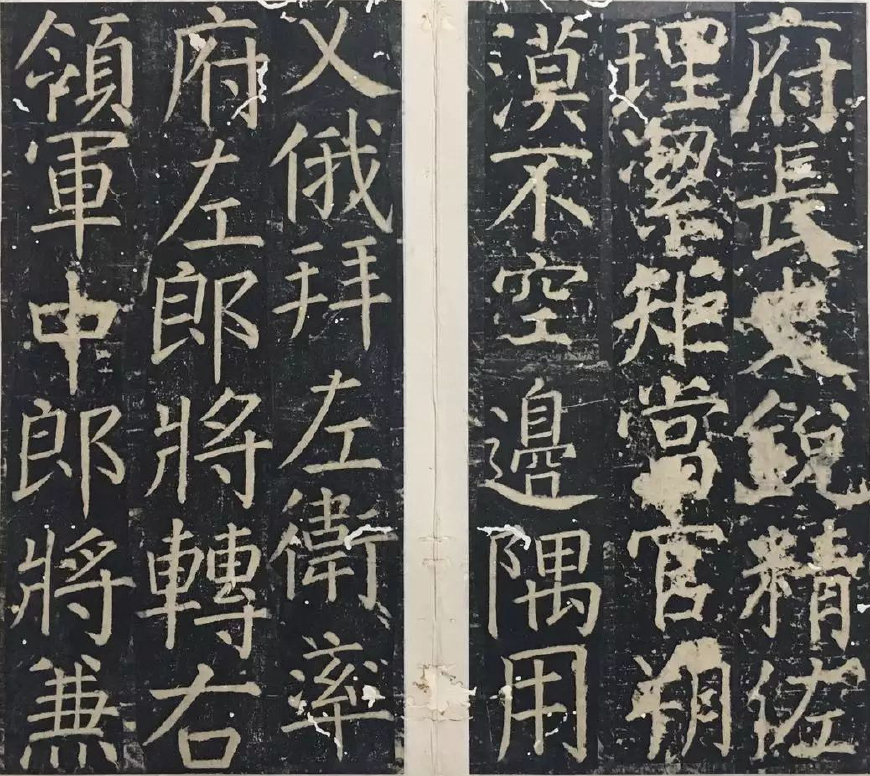

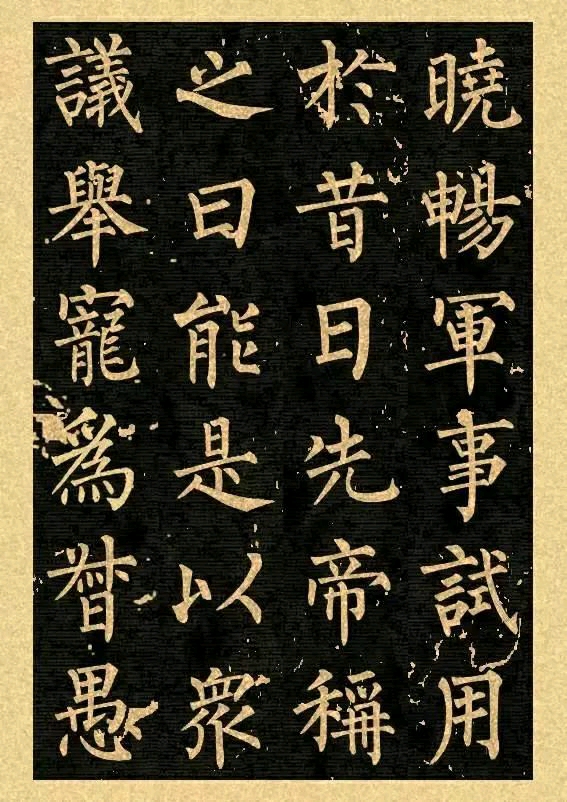

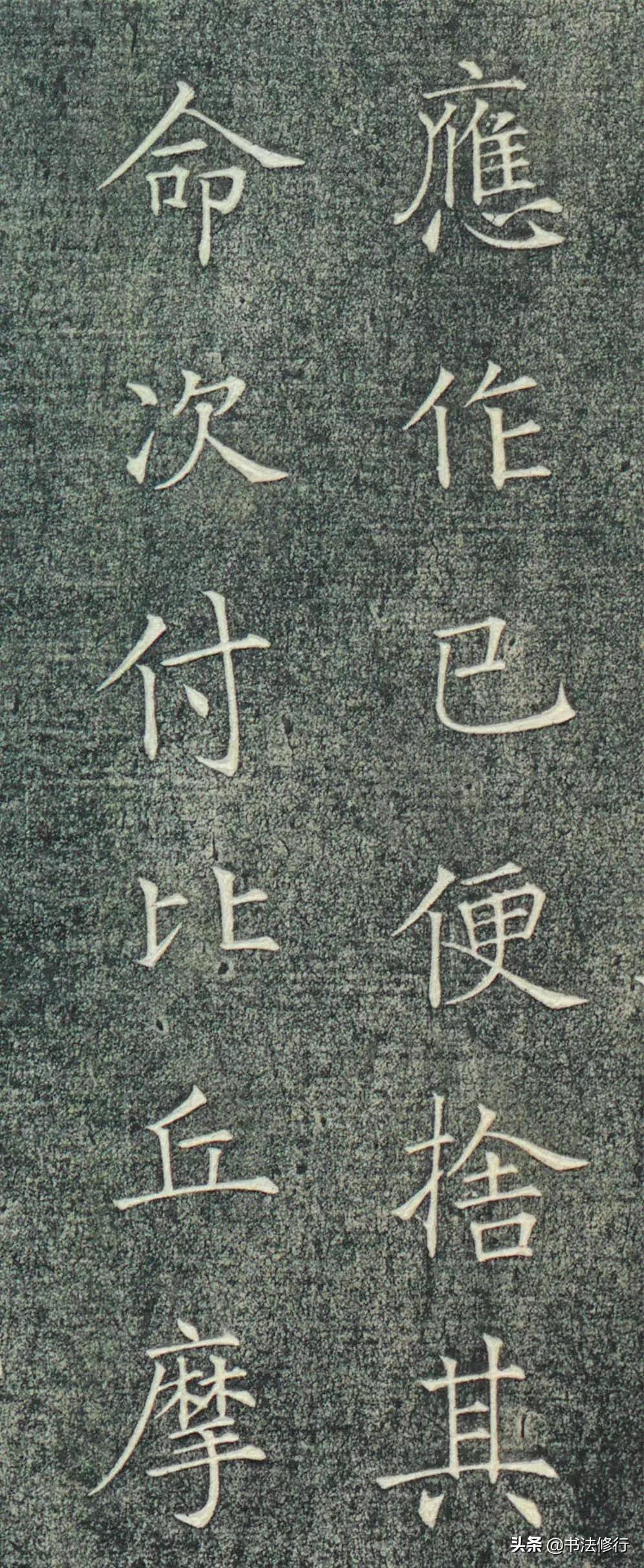

《祭侄文稿》的笔法以中锋为主,兼用侧锋,笔画粗细变化明显,展现出一种“力透纸背”的力度感,颜真卿在书写时似乎完全忘却了技巧的束缚,每一笔都饱含着对侄儿的深切怀念和对时局的愤慨,字的结构也显得自由而不失法度,大小错落有致,欹侧相生,既有行书的流畅之美,又蕴含着楷书的严谨之风,这种“二王”以来少见的“尚意”风格,使得《祭侄文稿》在众多行书作品中独树一帜。

2. 墨色与章法:浓淡干湿,情感起伏

《祭侄文稿》的墨色变化丰富,从浓墨到枯墨,从湿润到干涩,这种变化不仅反映了书写时的心情波动,也增添了作品的艺术感染力,在章法布局上,全文虽为草稿形式,却无丝毫杂乱之感,反而因自然流露的笔触和情感的起伏而显得更加生动、真实,尤其是“贼臣不救”、“孤城围逼”等处,笔墨浓重而急促,透露出作者内心的激愤与无奈;而“季明幼弱”、“忍遇此祸”等句则用笔稍显舒缓而略带哀伤,展现了作者对侄儿早逝的深切悲痛。

三、《祭侄文稿》:历史与艺术的双重价值

《祭侄文稿》不仅在艺术上达到了极高的境界,更在历史上具有不可估量的价值,它不仅是研究颜真卿书法艺术的重要资料,也是了解唐代历史、特别是安史之乱时期社会状况的珍贵文献,通过这篇祭文,我们可以窥见当时社会的动荡不安、人心的惶恐与不屈。《祭侄文稿》也是研究中国行书发展演变的重要实物资料,它上承二王行书的传统,下启宋元以后行草书的多种风格,对后世书法家产生了深远的影响。

四、后世影响与传承价值

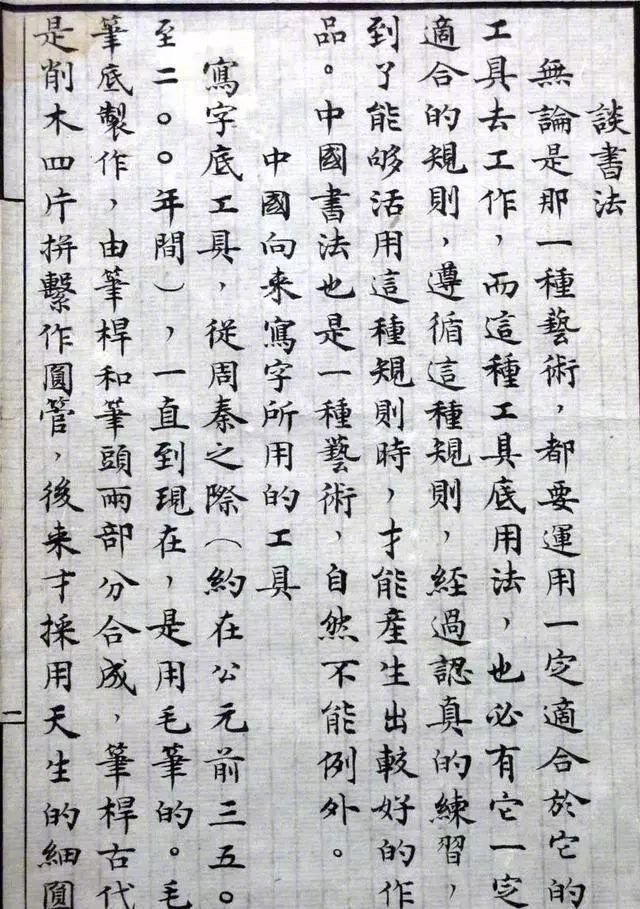

自《祭侄文稿》问世以来,无数书法爱好者与研究者为之倾倒,它不仅激发了无数人对书法艺术的热爱与追求,也促使后世出现了大量学习“颜体”的优秀作品,宋代米芾、元代赵孟頫、明代董其昌等大书法家都曾对《祭侄文稿》进行过深入的研究与学习,他们的作品中或多或少都能看到《祭侄文稿》的影响,而到了近现代,《祭侄文稿》更是被视为国宝级文物,多次被展出并成为众多高校书法专业的教学范本。

颜真卿及其《祭侄文稿》不仅是唐代书法的杰出代表,更是中华文化宝库中的瑰宝,它以独特的艺术魅力和深厚的历史内涵,跨越千年仍能触动人心。《祭侄文稿》所展现的不仅是颜真卿个人的情感世界与艺术造诣,更是中华民族面对困境时的不屈精神与高尚情操,在今天这个快速变化的时代里,《祭侄文稿》依然能够给予我们深刻的启示:无论时代如何变迁,坚守内心的信念与追求始终是最为宝贵的财富,让我们在欣赏这份笔墨千秋的同时,也能从中汲取那份跨越时空的力量与勇气。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...