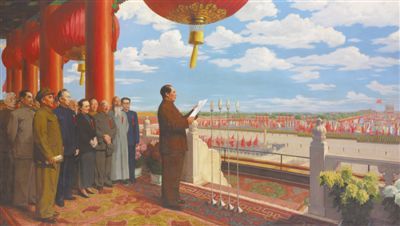

这幅名为《开国大典》的油画,以其细腻的笔触和宏大的场景,生动地再现了1949年10月1日中华人民共和国成立的历史时刻。画面中,天安门城楼巍峨耸立,毛泽东主席在天安门城楼上庄严宣告中华人民共和国中央人民政府成立,并亲自按下电钮,升起了第一面五星红旗。广场上,三十万军民齐声欢呼,场面壮观而激动人心。,,画面的构图巧妙,色彩鲜明,通过细腻的笔触和光影效果,将那个历史瞬间的庄重、喜庆和人民对新中国成立的无比自豪感表现得淋漓尽致。画中还巧妙地融入了当时的社会背景和人物形象,如毛泽东、朱德等领导人的形象栩栩如生,以及广场上各族人民、解放军战士和外国使节等人物的神态和动作都刻画得十分生动。,,这幅油画不仅是中国现代美术史上的经典之作,也是中国革命历史的重要见证。它以艺术的形式记录了新中国成立的伟大时刻,展现了中国人民在历史转折点上的坚定信念和奋斗精神。

在历史的长河中,有这样一幅画作,它不仅定格了新中国诞生的辉煌瞬间,更承载着亿万中国人民的共同记忆与情感——这便是《开国大典》油画,这幅作品以其宏大的场景、细腻的笔触和深刻的寓意,成为了中国现代美术史上的经典之作,本文将通过高清图解析的方式,带领读者穿越回1949年的北京天安门广场,感受那场举世瞩目的开国大典的壮丽与庄严。

一、历史背景与创作缘起

1949年10月1日,中华人民共和国中央人民政府成立,这一天被定为国庆日,为了纪念这一历史性时刻,画家董希文受命创作《开国大典》油画,他深知此任务的重要性,不仅因为画作将作为国家庆典的装饰,更因为它将成为新中国成立的重要历史见证,董希文深入生活,多次前往北京实地考察,与天安门城楼的设计者、建筑师以及当时的目击者交流,力求在画中还原每一个细节的真实与情感。

二、高清图解析:细节之处见真章

1. 场景布局与构图

《开国大典》油画采用了一种典型的“高远”视角,即从高处俯瞰天安门广场及城楼,这样的构图不仅展现了宏大的场面,也巧妙地突出了城楼作为国家象征的庄重感,画面中央是天安门城楼,毛泽东主席站在城楼上庄严宣告中华人民共和国的成立,两侧是朱德、刘少奇、宋庆龄等国家领导人,广场上,数万名群众聚集,手持鲜花、标语,脸上洋溢着激动与喜悦的表情,远处的天安门城楼倒影在金水河中,形成了一种对称美,寓意着新中国的稳定与和谐。

2. 人物刻画与情感表达

在高清图中,可以清晰地看到每一位人物的神态与动作,毛泽东主席身着中山装,手持证书,眼神坚定而充满自信,他的每一个动作都透露出作为新中国领袖的威严与智慧,其他领导人的表情也各具特色,有的凝重、有的期待、有的激动,共同构成了一幅生动的历史画卷,群众们的表情同样丰富多彩,有欢呼雀跃的孩童,有热泪盈眶的老人,有手捧鲜花的青年……这些细节的刻画,让观者仿佛能听到那时的欢呼声、感受到那份跨越时空的情感共鸣。

3. 色彩与光影的运用

董希文在色彩上大胆采用了鲜明的对比色系——红色为主色调象征革命的胜利与新生的希望,金色则用于天安门城楼和毛泽东主席的衣着,增添了庄重与辉煌的氛围,阳光从左侧斜照而来,不仅照亮了整个画面,也使得人物和建筑的轮廓更加鲜明立体,光影的处理使得画面层次分明,既增强了画面的立体感,也营造出一种温暖而庄严的氛围。

三、艺术价值与历史意义

《开国大典》油画不仅是一件优秀的艺术作品,更是中国现代美术史上的里程碑,它以独特的艺术语言和表现形式,记录了新中国成立这一具有划时代意义的时刻,具有极高的历史价值、文化价值和艺术价值,这幅画作不仅成为了国家重要庆典的装饰,也是国内外展览和交流的焦点,向世界展示了中国新生的面貌和中国人民的精神风貌。

从艺术角度来看,《开国大典》以其精湛的技艺、深邃的主题和强烈的时代感,对后来的中国油画创作产生了深远的影响,它不仅继承了中国传统绘画的某些技法,如“远近高低各不同”的透视法,还吸收了西方绘画的光影处理和色彩运用,实现了中西合璧的艺术创新,这种创新为中国油画的发展开辟了新的道路,对后来的艺术家们探索民族化、现代化的艺术道路提供了宝贵的借鉴。

《开国大典》油画高清图不仅是一幅画作那么简单,它是一座连接过去与未来的桥梁,让每一个观者都能穿越时空的界限,感受到那份属于新中国的激情与梦想,它提醒我们铭记历史、珍惜当下、展望未来,在今天这个和平繁荣的时代回望过去,我们更加深刻地理解到那份“开国”的不易与伟大,也更加坚定了为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗的决心。

通过这篇文章的解析,希望读者能够更加深入地了解《开国大典》油画的艺术魅力与历史意义,让这幅壮丽的画卷永远镌刻在中华民族的记忆之中。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...