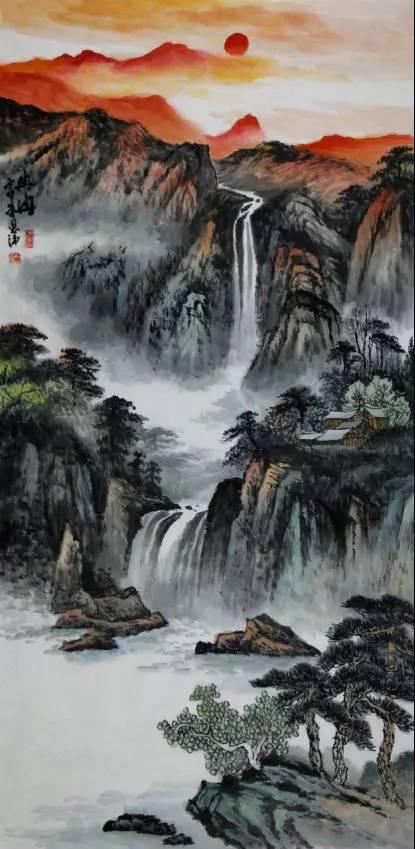

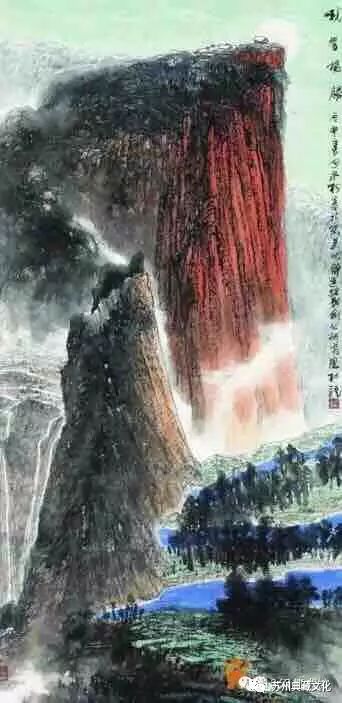

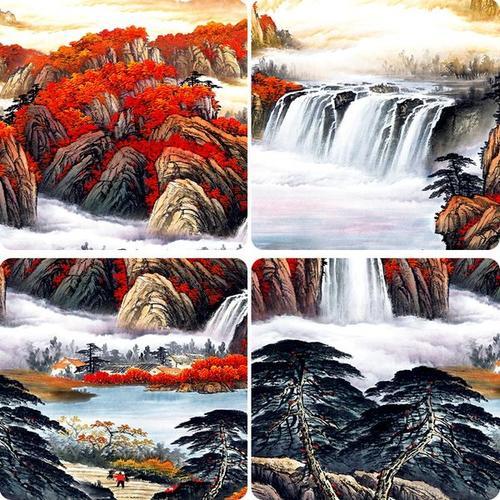

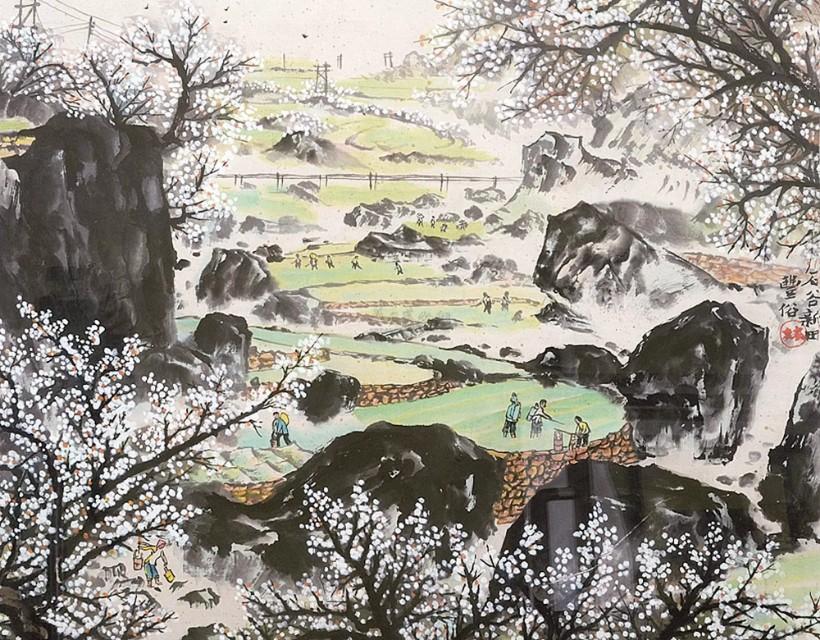

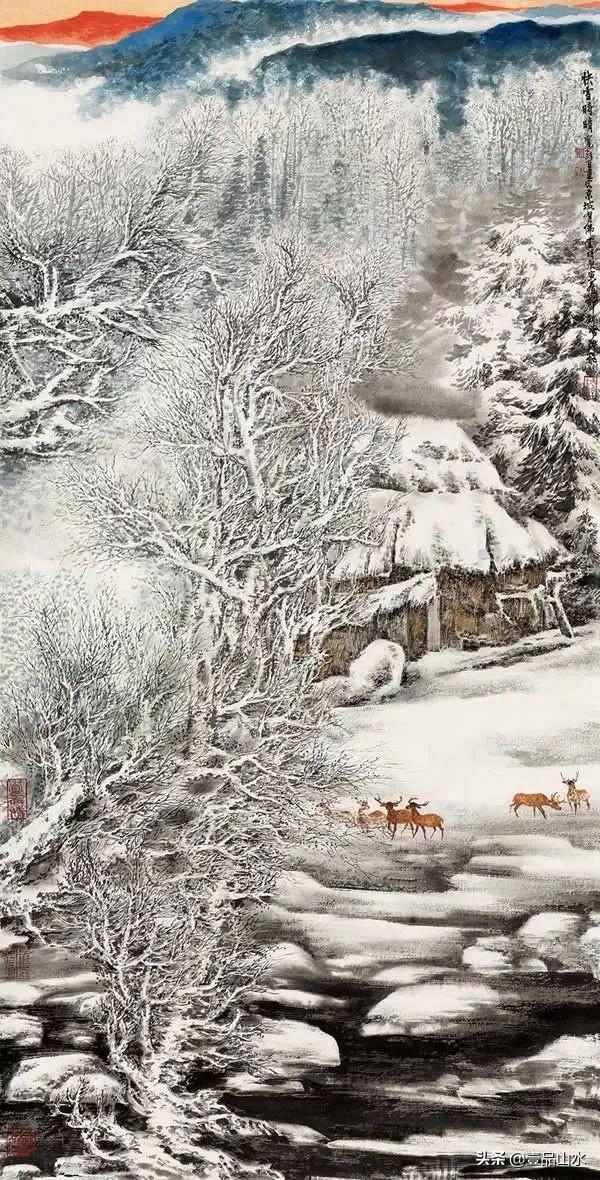

这幅山水画作品以自然山水为题材,通过墨色的浓淡干湿、笔法的轻重缓急,以及构图上的远近高低,展现了山川的壮丽与灵动。画家在技法上追求“意在笔先”,以意驭笔,将内心的情感与自然景观融为一体,使画面充满了生机与活力。画家注重意境的营造,通过留白、虚实相生等手法,使画面具有深远的空间感和时间感,让观者仿佛置身于那片山水之间,感受那份宁静与和谐。整幅作品在技法与意境之间达到了高度的和谐共生,既展现了自然之美,又表达了画家的情感与思想,具有很高的艺术价值和观赏性。

在中国传统绘画中,山水画以其独特的艺术魅力和深厚的文化内涵,历来被视为画家们抒发情感、寄寓理想的重要载体,它不仅是对自然景观的再现,更是画家内心世界与自然宇宙间精神交流的桥梁,本文将通过对几幅经典山水画作品的详细说明,探讨其背后的意境表达、技法运用以及文化价值,旨在让读者更深入地理解山水画这一艺术形式的独特之处。

一、山水画的意境之美

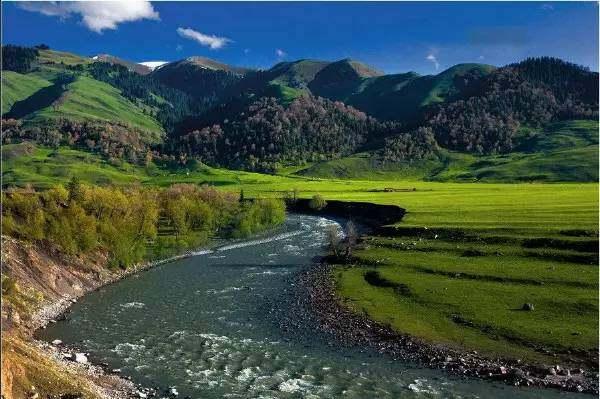

山水画之所以能够跨越时空,触动人心,关键在于其营造的深远意境,这种意境不仅仅是视觉上的美,更是情感与哲思的交融,宋代画家郭熙在《林泉高致》中提出“山水有可行者居,有可望者居,有可游者居,有可居者佳”的观念,强调了山水画不仅要形似自然,更要能“引人入胜”,使观者仿佛置身其中,体验到一种超脱尘世的宁静与和谐。

《富春山居图》:黄公望的《富春山居图》是元代山水画的巅峰之作,也是“浅绛山水”风格的代表,画面以浙江富春江为背景,通过细腻的笔触和淡雅的色彩,展现了江南水乡的秀丽景色,画中峰峦叠嶂,江水蜿蜒,小桥流水人家,营造出一种宁静致远、淡泊明志的意境,此画不仅是对自然美景的描绘,更是画家对隐逸生活的向往和对人生哲理的深刻思考。

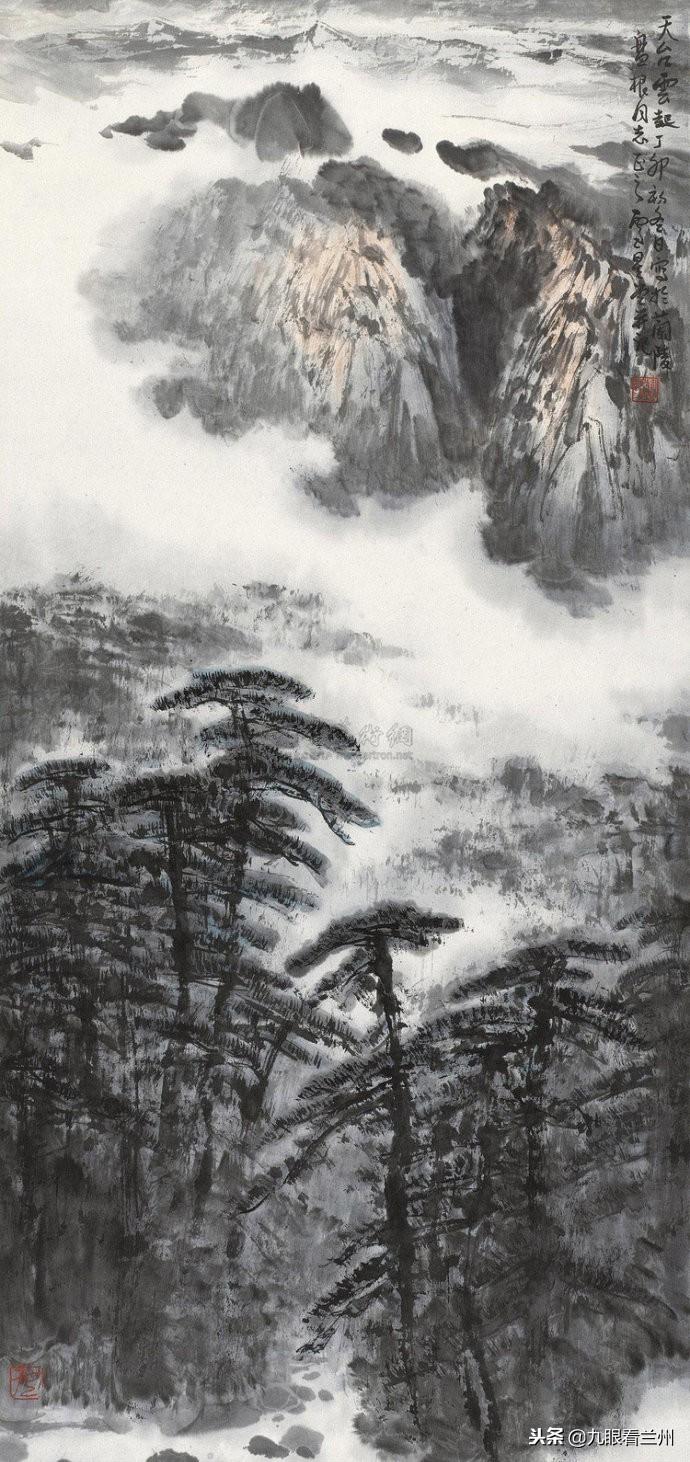

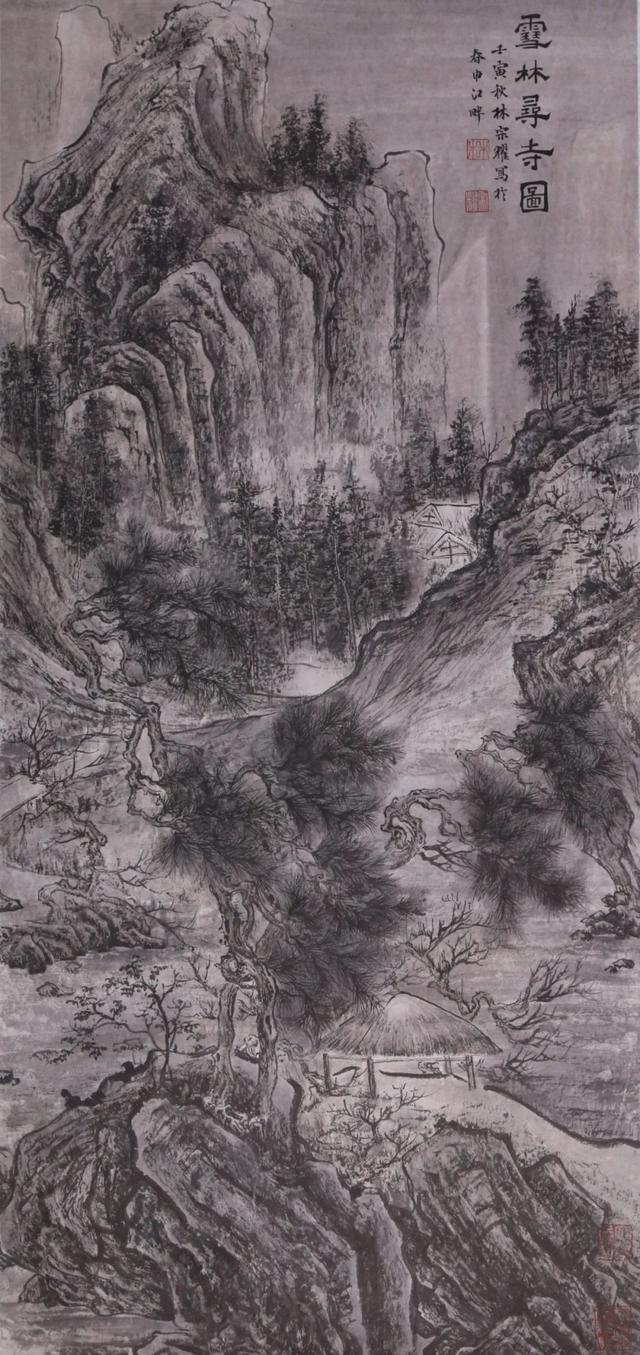

《溪山行旅图》:范宽的《溪山行旅图》则是北宋时期山水画的杰出代表,以其雄浑壮阔的构图和厚重的笔墨著称,画面中央是一座巍峨的山峰拔地而起,下方是幽深的溪流和行旅的队伍,整个画面充满了动与静、高与低的对比,给人以强烈的视觉冲击力,此画不仅展现了自然界的壮美,也反映了画家对宇宙秩序和人生哲理的深刻理解。

二、技法运用的精妙

山水画的魅力还在于其技法的精妙运用,包括笔墨、构图、色彩等方面,中国山水画讲究“笔墨为骨”,通过不同的笔法和墨色变化来表现山水的形态、质感和氛围。

笔法:如“披麻皴”、“卷云皴”等技法,用于表现山石的纹理和质感;而“点苔法”则用于点缀树木或山石上的小草、苔藓,增加画面的生动性,这些笔法的运用不仅使画面具有高度的写实性,更赋予了作品以生命力和情感。

构图:中国山水画讲究“远近高低各不同”,通过“三远法”(平远、高远、深远)的巧妙运用,使画面层次分明,空间感强烈,如《溪山行旅图》中,山峰的耸立与溪流的蜿蜒形成强烈的视觉焦点,引导观者的视线由近及远、由低至高,感受自然界的无限深远。

色彩与墨色:虽然山水画以水墨为主,但也有不少作品在墨色的基础上辅以淡彩或浅绛(如《富春山居图》),使画面更加丰富和谐,墨色的浓淡干湿、层次变化,不仅增强了画面的立体感,也体现了画家对自然光影变化的敏锐捕捉。

三、文化价值的体现

山水画不仅仅是绘画技巧的展示,更是中国文化精神的体现,它反映了中国古代文人士大夫的哲学思想、审美情趣和道德观念。

哲学思想:山水画常被视为道家“天人合一”思想的视觉化表达,画家在创作中追求与自然的和谐共处,通过笔墨抒发对宇宙人生的感悟,如《溪山行旅图》中的山峰不仅象征着自然界的雄伟力量,也寓意着人应顺应自然、与天地同寿的哲学追求。

审美情趣:中国山水画的审美追求“意境”和“气韵生动”,强调“不似之似”的境界,这种审美观使山水画超越了简单的形似,达到了形神兼备、情景交融的艺术效果,如《富春山居图》以其淡雅的色调和悠远的意境,展现了文人士大夫追求的超然物外、心远地偏的审美理想。

道德观念:山水画还承载着中国传统的道德观念和价值观,如“仁者乐山,智者乐水”,通过描绘自然景观来寄托文人士大夫的道德情操和人生追求,画家在创作中往往融入自己的情感和理想,通过山水来抒发对国家、民族乃至整个人类命运的关切和思考。

山水画作品不仅是绘画技艺的高超展示,更是中国文化精神的深刻体现,它通过笔墨的精妙运用、构图的巧妙安排以及意境的深远营造,使观者在欣赏过程中得到心灵的洗礼和思想的启迪,无论是《富春山居图》的淡泊明志,还是《溪山行旅图》的雄浑壮阔,都让我们在赞叹其艺术魅力的同时,也感受到了中国文化的博大精深和独特韵味,在快节奏的现代生活中,这些经典的山水画作品如同一股清泉,让我们在纷扰的世界中寻找到一片宁静与和谐的精神家园。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...