行草书法是中国书法艺术中的一种独特形式,以其流畅的笔触、灵动的结构和丰富的变化而著称。其特点在于“行”与“草”的结合,既有行书的工整流畅,又有草书的奔放自如。行草书法的笔触变化多端,既有如行云流水般的连续性,又有如疾风骤雨般的力度感。其结构布局灵活多变,既有严谨的章法布局,又有随意的挥洒自如。在赏析行草书法时,可以感受到其独特的韵律美和节奏感,以及书法家在创作过程中所表达的情感和思想。行草书法也是对传统文化的传承和发扬,具有很高的艺术价值和历史意义。

行草书法,作为中国书法艺术中的一种重要流派,以其独特的艺术风格和深厚的文化内涵,在历史长河中独树一帜,它融合了行书的流畅与草书的奔放,既展现了书者的情感与个性,又体现了中国文化的博大精深,本文将深入探讨行草书法的特点,从其笔法、结构、章法、墨色以及所蕴含的文化意蕴等方面进行全面解析,旨在让读者更加深入地了解这一传统艺术的独特魅力。

一、笔法的灵动与变化

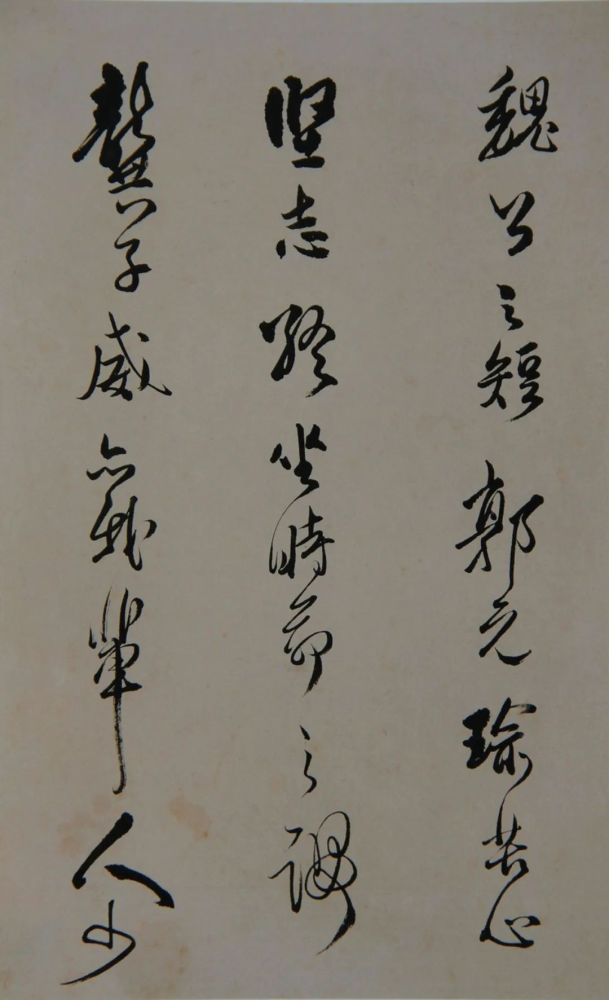

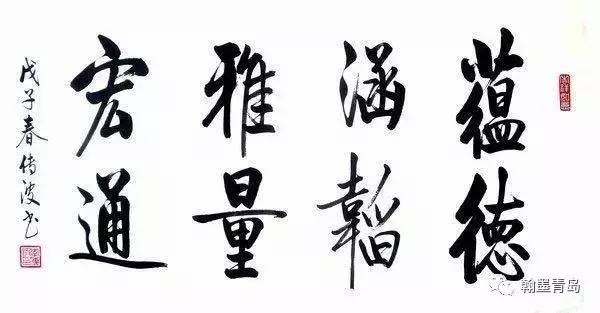

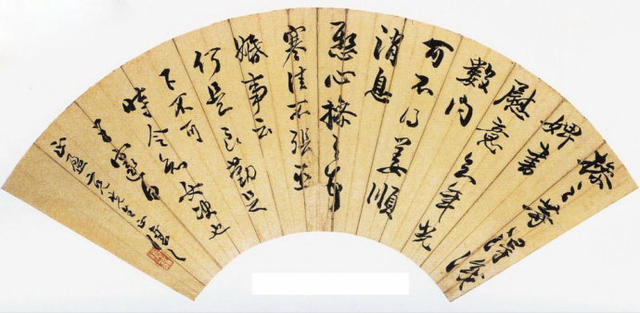

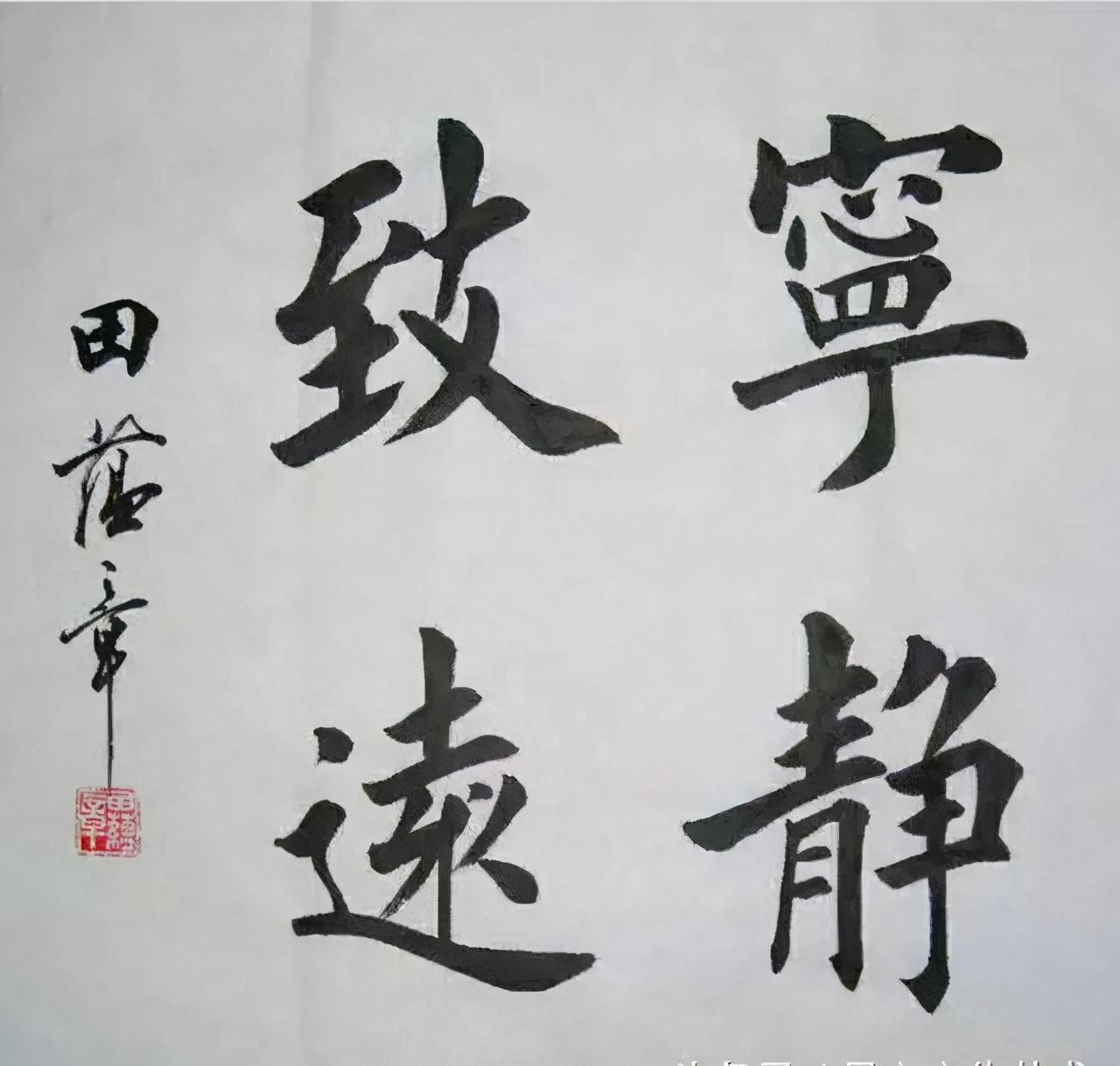

行草书法的笔法是其最为显著的特点之一,它要求书者具备高超的控笔能力,能够自如地运用中锋、侧锋、提按、转折等技巧,使笔画既有力感又不失灵动,具体而言,行草的笔画往往在流畅中蕴含变化,如“飞白”的运用,即在某些笔画间留出空白,既增加了作品的节奏感,又使整体看起来更加透气、生动,行草书还强调“提按”的巧妙运用,通过提笔与按笔的交替,使笔画产生粗细、轻重的变化,这种变化不仅丰富了笔画的层次感,也使得整个字看起来更加富有生命力。

二、结构的自由与和谐

行草书在结构上打破了传统楷书的严谨规范,更加注重自然与和谐,它不追求字形的绝对对称或完全一致,而是通过“势”的引导,使每个字乃至整幅作品呈现出一种动态的平衡,这种“势”的营造,既可以是字内结构的自然流动,也可以是字与字之间的呼应与连缀,行草书中的“连笔”技巧尤为突出,通过笔画的自然衔接,使字与字之间形成一种无形的纽带,既增强了作品的整体感,又赋予其独特的韵律美。

三、章法的布局与意境

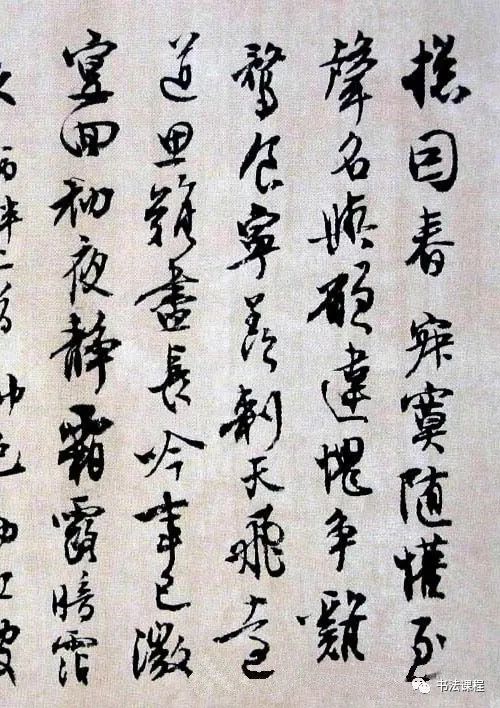

行草书的章法布局讲究“计白当黑”,即通过合理的留白来营造空间的层次与深度,在行草作品中,留白不仅是一种技巧,更是一种艺术境界的体现,它使观者在欣赏时能够产生无限的遐想空间,感受到作品背后的深邃意境,行草书还注重“气势”的连贯与统一,无论是纵向的上下呼应,还是横向的左右顾盼,都力求达到一种“气脉不断”的效果,这种章法上的处理,使得行草书作品在视觉上具有极强的冲击力与感染力。

四、墨色的浓淡与干湿

墨色的运用是行草书法中不可或缺的一部分,行草书往往通过墨色的浓淡、干湿变化来增强作品的层次感与表现力,浓墨厚重而有力,能凸显出笔画的力度与质感;淡墨则显得清新脱俗,给人以淡雅之感,而墨色的干湿变化则能表现出不同的情感与氛围,在表现激昂、奔放的情感时,可以使用湿墨来增强动感;在表达宁静、内敛的情绪时,则可采用干墨以显沉稳,这种墨色的灵活运用,使得行草书作品更加丰富多彩、生动有趣。

五、文化意蕴的深厚与广博

行草书法不仅仅是技巧的展现,更是文化与情感的传递,它承载着中国传统文化中的哲学思想、审美观念以及书者的个人情感与精神追求,在行草作品中,我们可以看到书者对自然的感悟、对生活的态度以及对艺术的独特理解。“书为心画”,通过行草书作,可以窥见书者的内心世界与情感波动,行草书还融入了道家的自然观、儒家的中庸之道以及佛家的空灵之境等文化元素,使其具有了更为深远的文化意蕴和哲学思考。

六、名家名作赏析

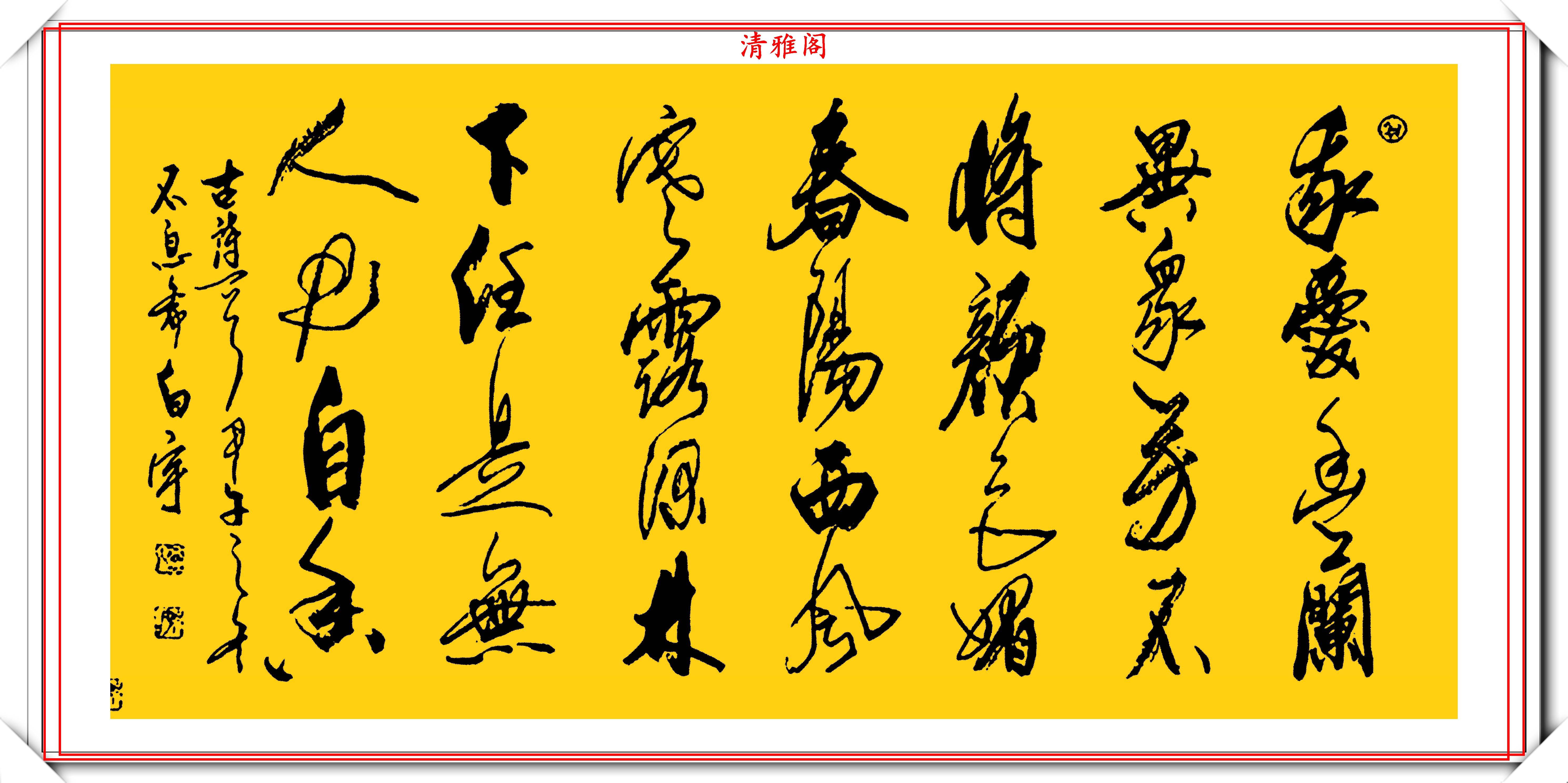

提及行草书法的名家名作,不得不提的是怀素的《自叙帖》,此作是怀素晚年时的自述长卷,以其狂放不羁、气势磅礴而著称于世,全卷以草书为主,兼有行书之韵,笔法灵动多变、气势连贯,充分展现了怀素高超的控笔能力与深厚的文化底蕴。《自叙帖》不仅在技法上达到了炉火纯青的境界,更在情感表达上达到了一个新的高度,让人在欣赏之余不禁为之动容。

再如宋代的米芾,其行草书以“八面出锋”著称,笔势纵横跌宕、变化多端,米芾的《研山铭》便是其代表作之一,此作以行草为主体,辅以少量楷书题款,整体布局错落有致、墨色变化丰富,充分体现了米芾在行草书上的独特造诣和深厚功底。

行草书法作为中国传统文化的重要组成部分,不仅承载着历史的记忆与文化的传承,更是当代书法艺术创新的重要源泉,在当代社会背景下,行草书法面临着新的挑战与机遇,随着科技的发展与文化的交流融合,行草书法需要不断吸收新的元素与理念以丰富自身;另一方面也应注重传统技法的传承与保护使这一古老的艺术形式得以延续与发展,作为新时代的我们更应积极学习并传承这一宝贵的文化遗产为推动中国书法艺术的繁荣与发展贡献自己的力量。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...