郑燮,字克柔,号板桥,是清代著名的文学家、书画家和诗人。他以画竹闻名于世,被誉为“竹石间的墨韵大师”。郑燮的画作中,竹子常常被赋予了坚韧不拔、高风亮节的精神内涵,他通过墨色的浓淡干湿、笔法的刚柔相济,将竹子的形态和气质表现得淋漓尽致。他的画作不仅具有艺术价值,更蕴含着深刻的文化内涵和哲学思想。,,郑燮的书法也独具特色,他以行草见长,笔墨纵横挥洒,气势磅礴,展现出他豁达、豪放、不拘一格的个性。他的诗作则以清新自然、意趣横生著称,反映了他的生活态度和人生哲学。,,郑燮的艺术成就不仅在于他的技艺高超,更在于他通过艺术传达出的精神追求和文化价值。他的作品成为了中国传统文化中不可或缺的一部分,对后世产生了深远的影响。

在中国绘画的浩瀚星空中,有这样一位独特的艺术家,他以竹石为伴,以笔墨为友,将自然之灵与个人情怀融为一体,创造了不朽的艺术杰作,他,就是清代著名的文人画家郑燮,人称“板桥先生”,郑燮不仅在诗文上有着深厚的造诣,更在绘画领域独树一帜,尤其擅长画竹,其竹之韵,不仅形似更神会,成为了后世学习的典范。

竹韵生辉:郑燮的竹画艺术

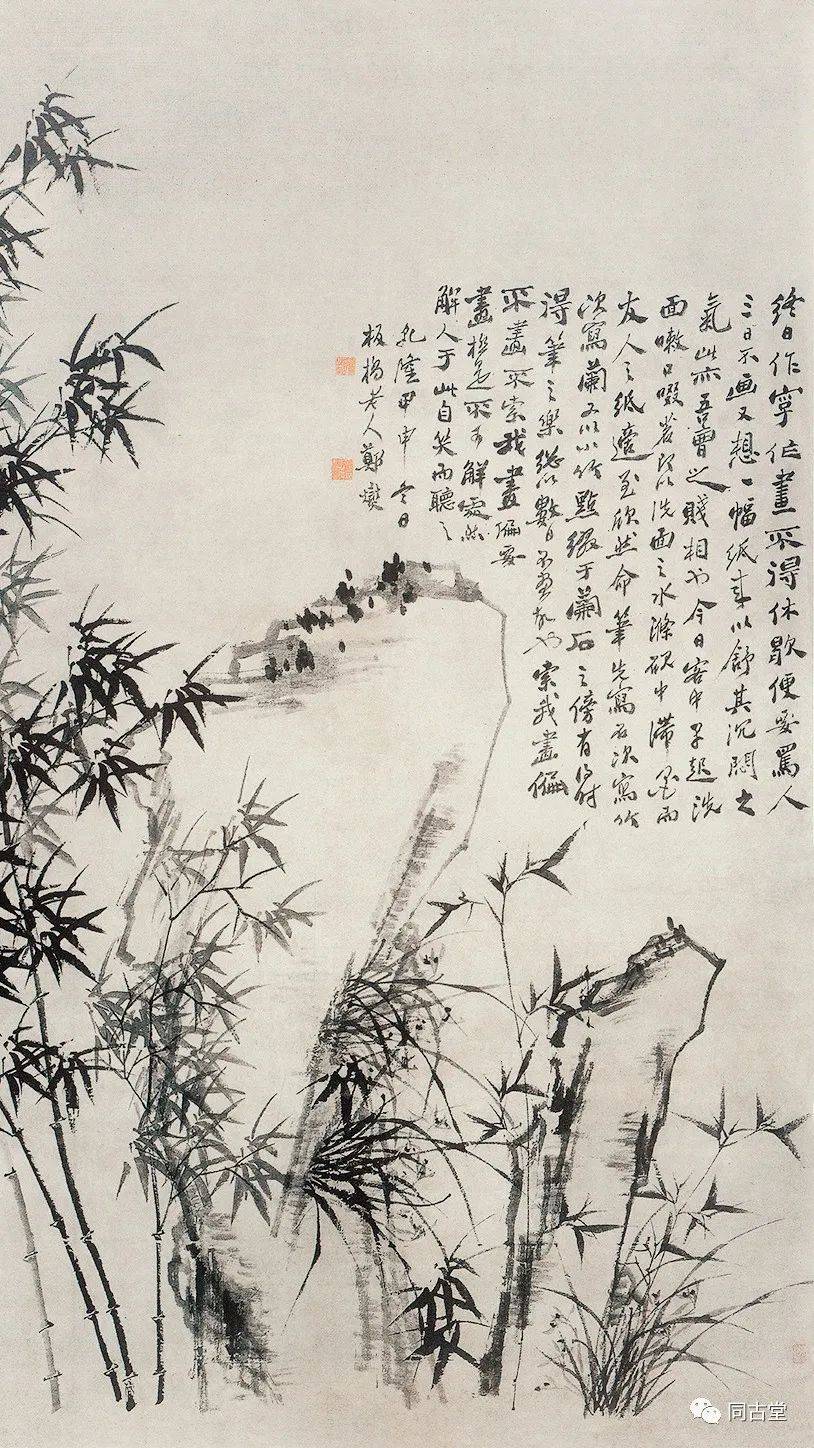

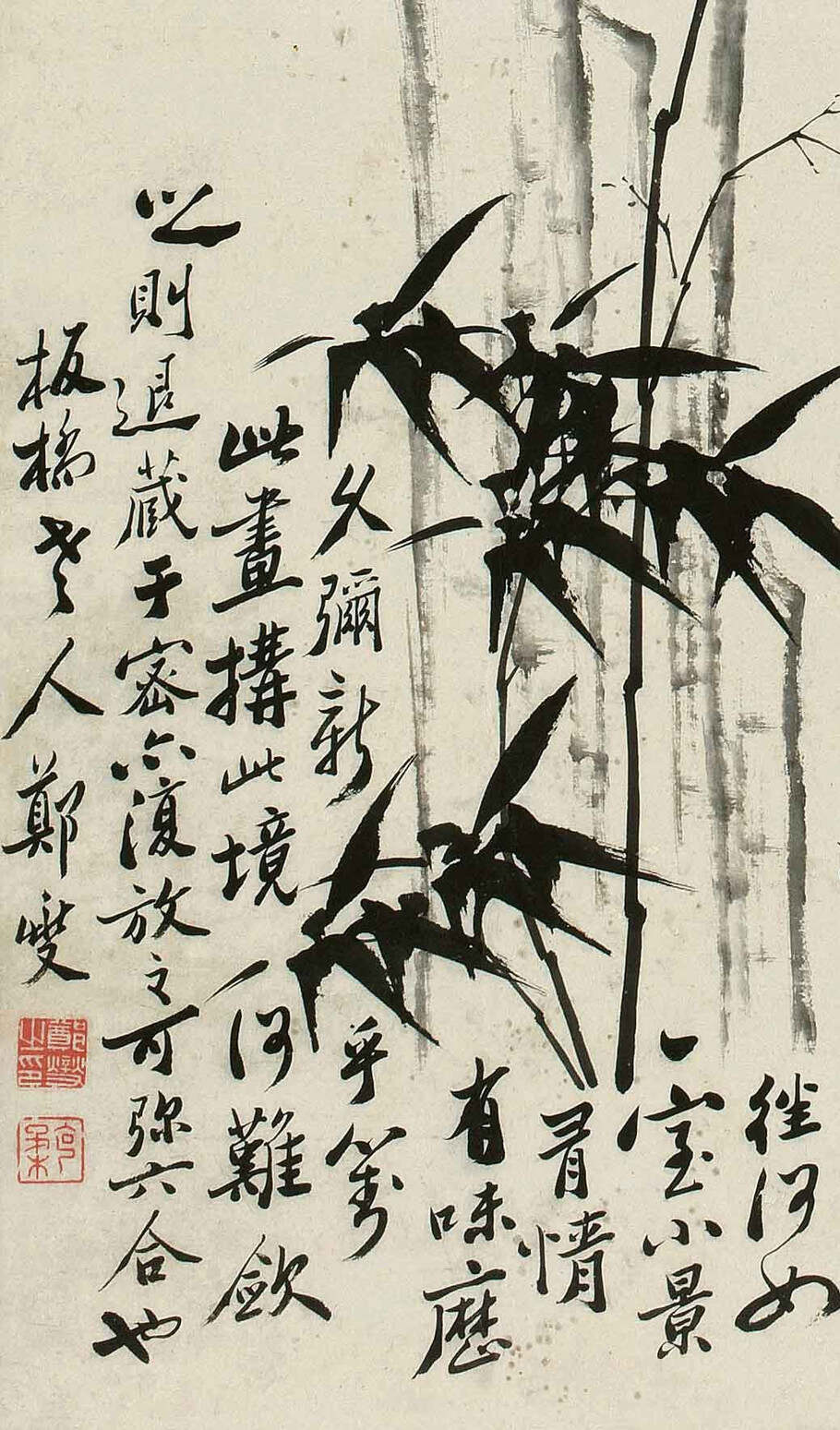

郑燮的竹画,是心灵与自然对话的产物,他笔下的竹子,不拘泥于形似,而是追求“写意”之境,即通过简练而富有表现力的笔触,传达出竹子傲骨凌霜、坚韧不拔的精神气质,他画竹,常在胸有成竹之后,乘兴挥毫,一气呵成,不拘泥于传统的构图法则,而是随心所欲地挥洒自如,这种“胸中勃勃,遂有画竹之兴”的创作状态,使得他的竹画既有传统文人画的韵味,又充满了个人独特的艺术风格。

郑燮画竹,注重“四时之景不同”,他通过观察不同季节、不同光线下竹子的形态变化,将之融入画中,春日之竹,嫩绿初生;夏日之竹,郁郁葱葱;秋日之竹,叶色斑斓;冬日之竹,枝干挺拔,四季之竹在他的笔下各具风姿,展现出自然界中竹子的生命力与美感,他笔下的竹叶,或疏或密,或浓或淡,既表现了竹叶的自然形态,又蕴含了作者的情感与心境。

笔墨间的哲学思考

郑燮的竹画不仅仅是技艺的展现,更是其哲学思想的载体,他以竹自喻,借竹抒怀,通过画竹来表达自己对人生、对社会的看法,在他看来,竹子“宁可食无肉,不可居无竹”,象征着高洁、清贫而又不失气节的生活态度,他的画作中常常流露出对仕途坎坷、社会不公的不满与抗争,以及对理想生活的向往与追求。

《墨竹图》是郑燮的代表作之一,画面上几竿修竹挺拔而立,竹叶纷披,墨色浓淡相宜,既展现了竹子的生机勃勃,又透露出作者内心的孤高与不屈,这幅画作不仅是技艺上的成功之作,更是郑燮精神世界的写照,通过这幅画作,我们可以感受到他那种“咬定青山不放松”的坚韧精神和对理想的不懈追求。

创新与传统的和谐统一

郑燮在绘画上的成就,很大程度上得益于他对传统的继承与创新,他虽出身于书香门第,却并不拘泥于前人的技法与风格,在学石涛、徐渭等人的基础上,他大胆创新,形成了自己独特的“板桥体”和“板桥画法”,他的竹画在保持传统文人画意趣的同时,融入了更多个人情感和时代气息,使得他的作品既具有古典美又不失现代感。

在技法上,郑燮善用“狂草”般的笔法来画竹,其线条奔放而不失控制力,墨色浓淡干湿变化丰富,他善于利用“留白”来营造画面的空间感与意境美,使得画面既充实又不显拥塞,这种对传统技法的灵活运用与创新发展,使得他的竹画既有深厚的文化底蕴又不失时代特色。

影响深远:郑燮与后世

郑燮的竹画不仅在当时广受赞誉和追捧,对后世的影响也极为深远,他的艺术风格和创作理念启发了无数后来的画家和艺术爱好者,他的“写意”精神被后来的文人画家们所继承和发展,“扬州八怪”等流派在某种程度上都受到了他的影响和启发,他的作品不仅在中国国内广为流传和收藏还远播海外对世界范围内的中国画学习和研究产生了重要影响。

此外郑燮的诗文和画论也为我们提供了宝贵的艺术理论资源,他在《板桥题画》等著作中阐述了自己的艺术观点和创作心得这些观点对于我们理解中国画的精髓和特点以及如何进行艺术创作都具有重要的指导意义。

综上所述郑燮以其独特的艺术风格和深邃的思想内涵在中国绘画史上留下了浓墨重彩的一笔,他擅长画的不仅仅是竹更是自己内心深处的情感与追求,通过他的作品我们可以感受到那种超越形似的精神力量以及他对自然、对生活、对艺术的深刻理解与热爱,郑燮的竹画不仅是中国绘画宝库中的瑰宝也是人类精神文化的重要组成部分值得我们永远学习和传承。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...