王羲之的《兰亭序》被誉为书法艺术之巅的千古绝唱,其书法风格自然流畅、笔法精妙,被誉为“天下第一行书”。《兰亭序》不仅在书法艺术上具有极高的价值,更因其所蕴含的文学、历史、文化价值而备受推崇。其内容描绘了王羲之与友人于兰亭集会、饮酒赋诗的情景,表达了作者对人生短暂、世事无常的感慨。在书法史上,《兰亭序》不仅开创了行书的新纪元,更对后世书法家产生了深远的影响,成为了无数书法爱好者追求的巅峰之作。

在中国浩瀚的传统文化长河中,书法艺术犹如一颗璀璨的明珠,以其独特的魅力穿越千年,至今仍熠熠生辉,而提及书法,不得不提的便是“书圣”王羲之及其传世之作《兰亭序》,这部作品不仅是书法艺术的巅峰之作,更是中华文化宝库中的瑰宝,其艺术价值与历史意义无可估量,本文将从多个维度,深入探讨王羲之《兰亭序》的书法之美,以期让读者领略其独特的艺术魅力。

一、时代背景与创作缘起

王羲之(303年—361年),东晋时期著名书法家,字逸少,号澹台灭明后裔,出身于名门望族琅琊王氏,他不仅在书法上造诣极深,更是一位博学多才、文武双全的才子。《兰亭序》的创作,正是在这种文化底蕴深厚的背景下诞生的。

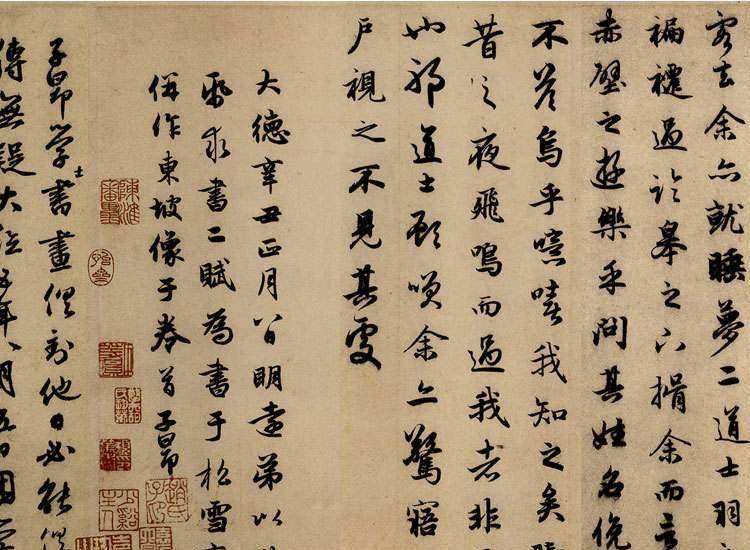

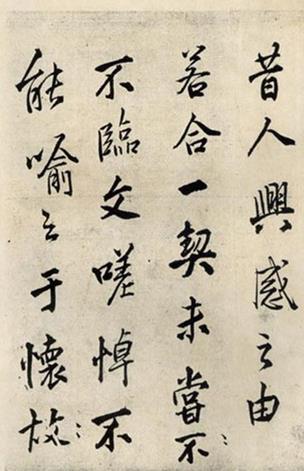

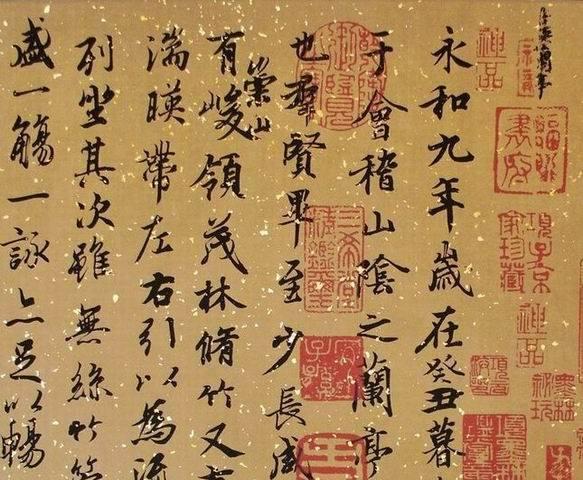

公元353年,时任会稽内史的王羲之与一群文人雅士在会稽山阴的兰亭举行了一场著名的“修禊”活动,当时,正值春和景明,溪水潺潺,群山环抱,王羲之与友人饮酒赋诗,畅谈人生,酒酣耳热之际,众人提议将各自所作诗篇记录下来,以示纪念,王羲之即兴挥毫,用鼠须笔、蚕茧纸书写了这篇被誉为“天下第一行书”的《兰亭序》。

二、书法艺术的特点与风格

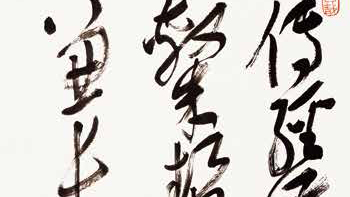

《兰亭序》之所以能成为千古绝唱,其书法艺术的特点与风格是关键所在,王羲之的书法,被誉为“飘若浮云,矫若惊龙”,他融合了汉魏质朴风韵与六朝俊逸气度,开创了妍美流便的新风,在《兰亭序》中,他巧妙地运用了“内撅外拓”、“纵横牵掣”等技法,使得每一个字都充满了生命力与动感。

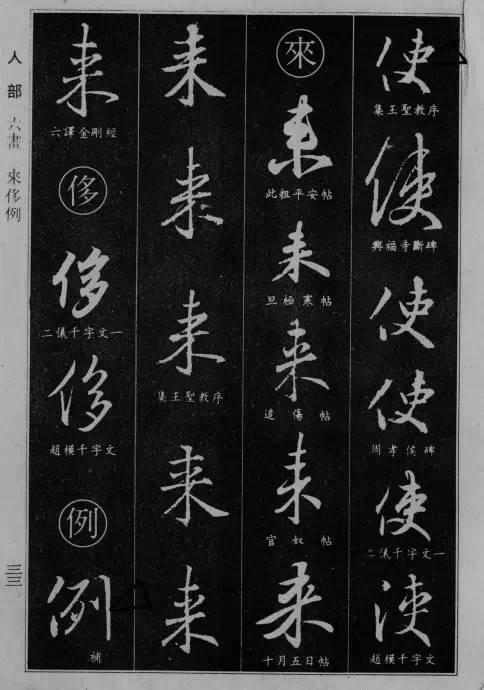

1、笔法精妙:王羲之在《兰亭序》中运用了多种笔法,如中锋、侧锋、提按、顿挫等,使得笔画既有力度又不失灵动,他的笔画变化多端,既有“锥画沙”、“折钗股”之美,又展现了“屋漏痕”、“虫蚀木”之趣。

2、结构独特:王羲之的字结构既严谨又不失自然,他善于在保持字形平衡的同时,通过夸张某些笔画或调整字势来增加字体的美感,如“之”字在《兰亭序》中多次出现,但每次形态各异,各具特色。

3、章法布局:《兰亭序》的章法布局也是其艺术魅力的重要组成部分,全篇行云流水,一气呵成,既有行书的流畅自然,又不失草书的灵动洒脱,字与字之间、行与行之间既有呼应又有变化,整体上呈现出一种和谐而富有节奏的美感。

《兰亭序》不仅在书法艺术上达到了登峰造极的境界,其内容也富含深意,全文共324字(含重复字),记录了兰亭修禊的盛况及作者对人生、老庄哲学的思考,文中“死生亦大矣”、“一死生为虚诞”等句,表达了王羲之对生死问题的深刻反思和对当时社会风气中虚浮不实的批判,这种对生命意义的探讨,使得《兰亭序》不仅仅是一幅书法作品,更是一篇富含哲理的文学佳作。

四、后世影响与传承价值

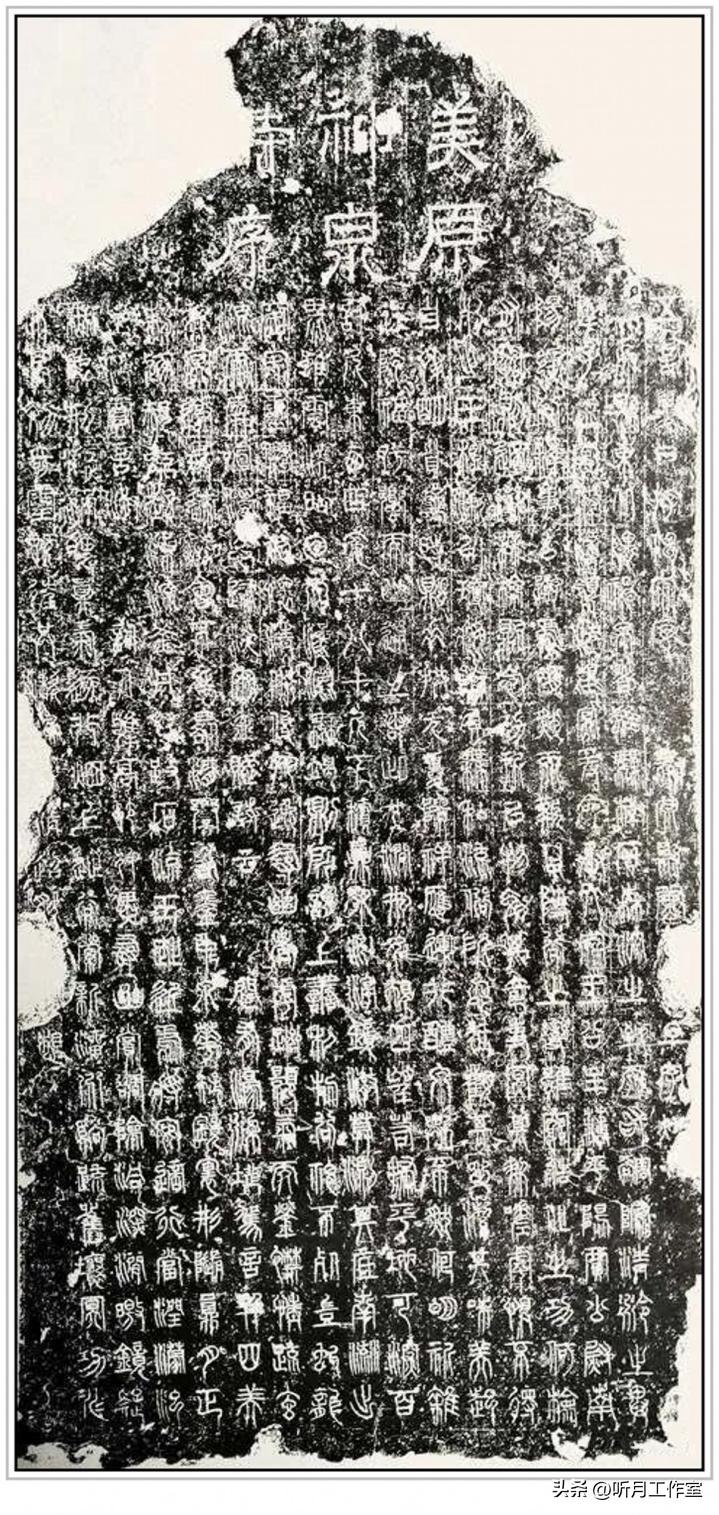

自《兰亭序》问世以来,它不仅在国内广受推崇,更远播海外,成为世界文化交流的桥梁,历代无数书法家、学者对其进行了深入研究与临摹,如唐代冯承素、宋代米芾等大家均对其有极高的评价和模仿之作。《兰亭序》的真迹据传在唐太宗李世民死后随葬昭陵,今已不得见,现存多为后人临摹本或刻本,但即便如此,《兰亭序》的影响力依旧不减反增。

《兰亭序》的传承价值不仅在于其书法艺术的精湛,更在于它所承载的文化内涵与精神价值,它激励着后人不断追求艺术的真善美,同时也促使人们思考人生的意义与价值。《兰亭序》成为了中华文化自信与文化传承的重要象征之一。

王羲之及其《兰亭序》不仅是书法史上的里程碑,更是中华文化宝库中的瑰宝,它以独特的艺术魅力、深邃的思想内涵以及广泛的影响力,跨越千年仍能触动人心。《兰亭序》不仅让我们领略到了书法艺术的极致之美,更让我们在欣赏中感受到了古人对生命、对自然的深刻感悟,在快节奏的现代生活中,《兰亭序》如同一股清泉,提醒我们不忘初心、珍惜当下、思考未来,让我们在王羲之的笔墨间游走时,也能找到心灵的归宿与精神的寄托。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...