兰亭序真迹是中国古代书法家王羲之的传世之作,被誉为“天下第一行书”。其真迹自唐代以后便下落不明,成为了一个千古之谜。据传,兰亭序真迹曾被唐太宗李世民带入墓中,但也有说法认为它被后人盗走或遗失。,,在历史的长河中,无数人曾试图寻找兰亭序真迹的下落,但均未果。直到2016年,一位名叫许麟庐的收藏家在拍卖会上以3000万元人民币的价格购得一幅疑似兰亭序真迹的书法作品,引起了广泛关注和热议。经过多方鉴定和比对,最终确认该作品并非真迹。,,尽管如此,兰亭序真迹的神秘踪迹仍然吸引着无数人的好奇心和探索欲望。它不仅是中国文化宝库中的瑰宝,也是世界文化遗产中不可或缺的一部分。对于它的追寻和探索,将永远是历史学、艺术学、考古学等领域的重要课题之一。

在中国古代书法艺术的璀璨星空中,王羲之的《兰亭序》无疑是最为耀眼的星辰之一,这幅被誉为“天下第一行书”的作品,不仅因其卓越的艺术价值而闻名于世,更因其背后所承载的深厚文化意蕴和历史谜团,成为了无数书法爱好者、历史学家乃至普通民众心中不解的向往,关于《兰亭序》真迹的下落,自古以来便众说纷纭,成为了一个跨越千年的未解之谜。

一、兰亭序的创作背景与艺术价值

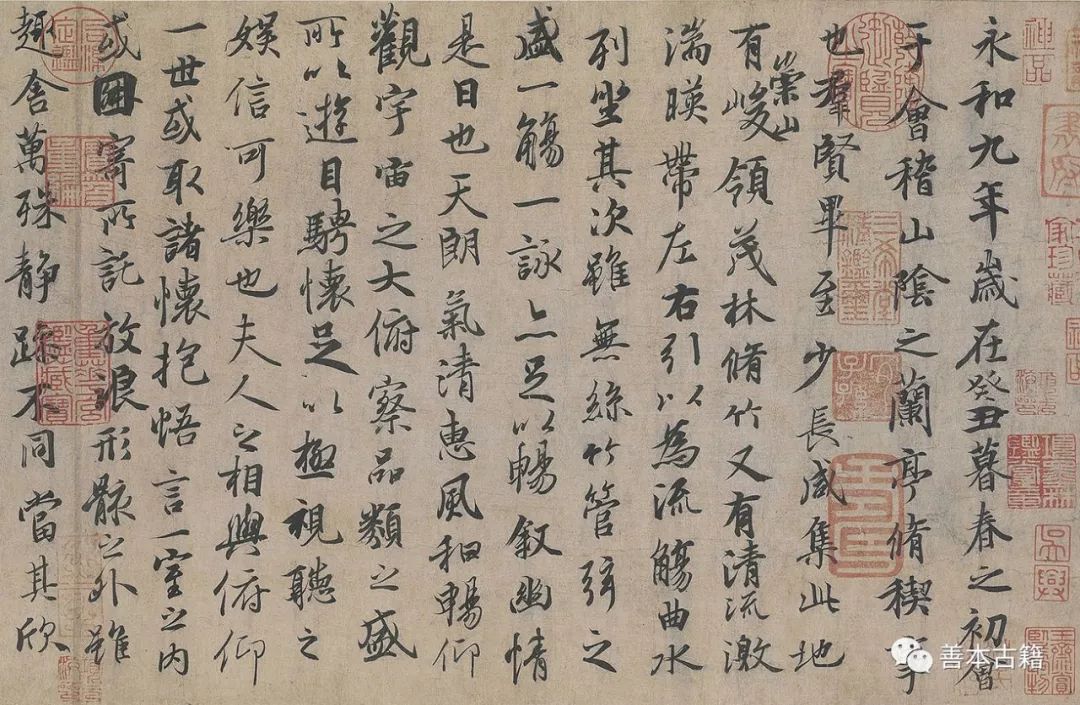

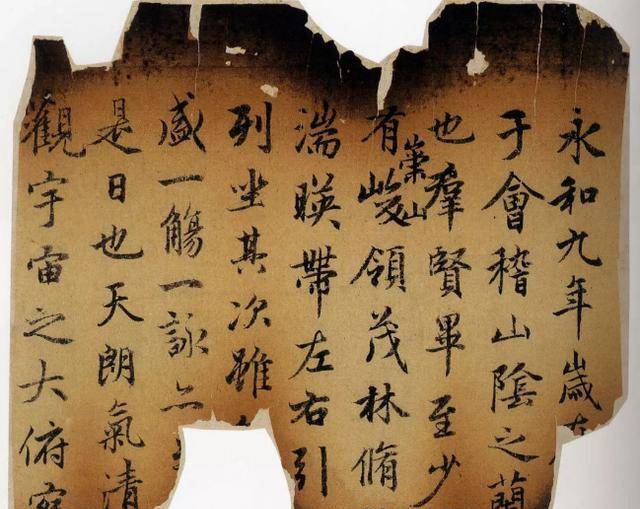

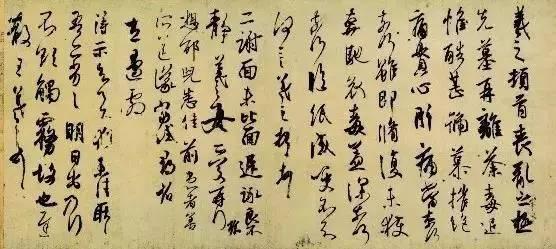

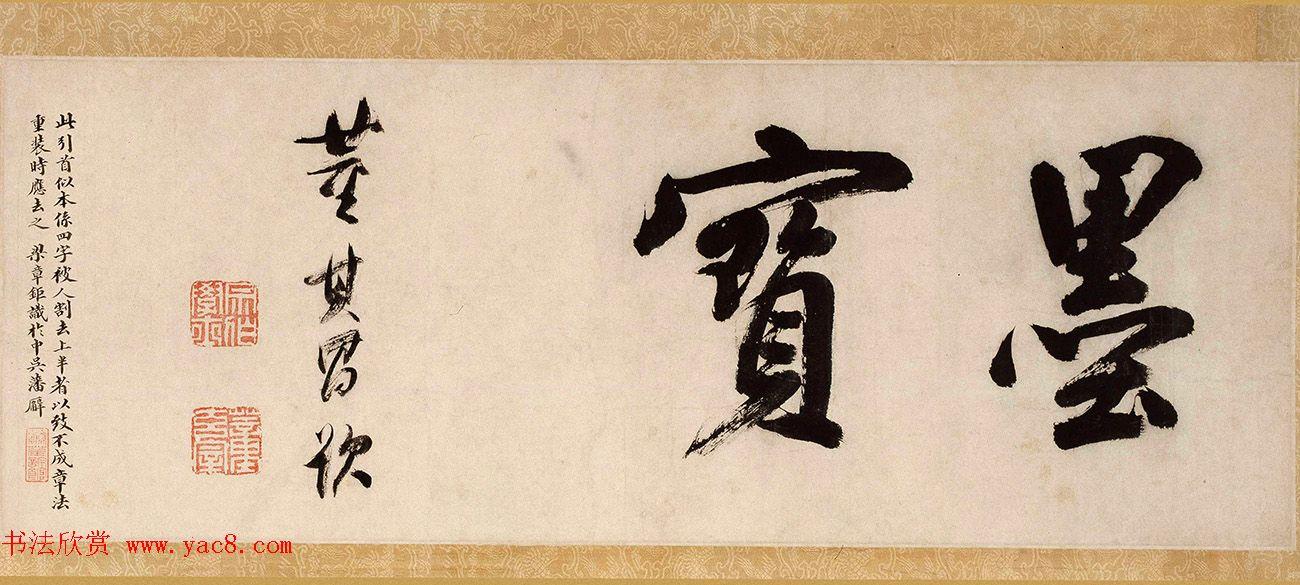

《兰亭序》全名《兰亭集序》,是东晋时期书法家王羲之在公元353年与友人于会稽山阴的兰亭举行修禊之礼后所写的一篇序文,文章记述了当时文人雅士曲水流觞、吟诗作赋的盛况,同时融入了作者对生命、自然与宇宙的深刻感悟,王羲之在酒酣情畅之际挥毫泼墨,一气呵成此作,其书法笔法自然流畅,结体变化多端,既有章草的古朴,又蕴含了今草的灵动,达到了“飘若浮云,矫若惊龙”的艺术境界,被后世誉为“行书之冠”。

二、真迹的消失与传世摹本

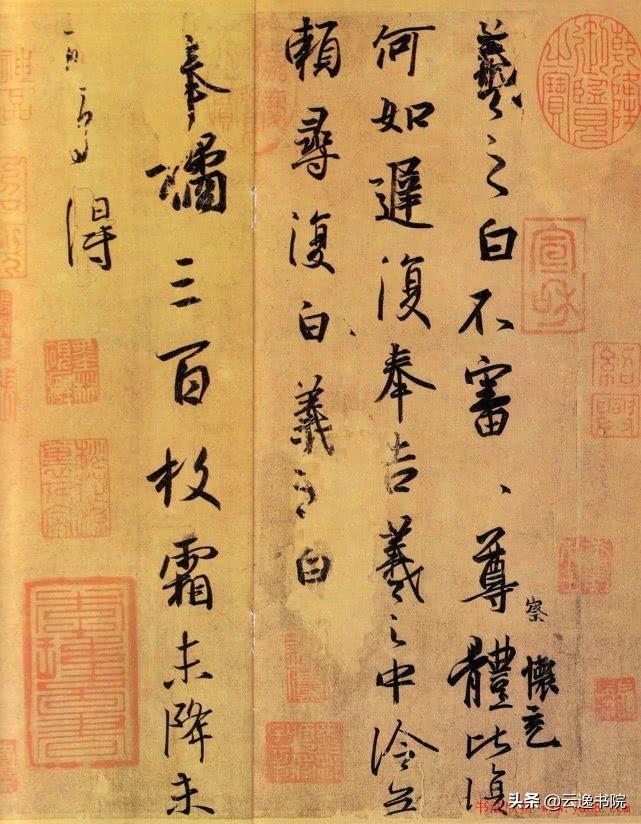

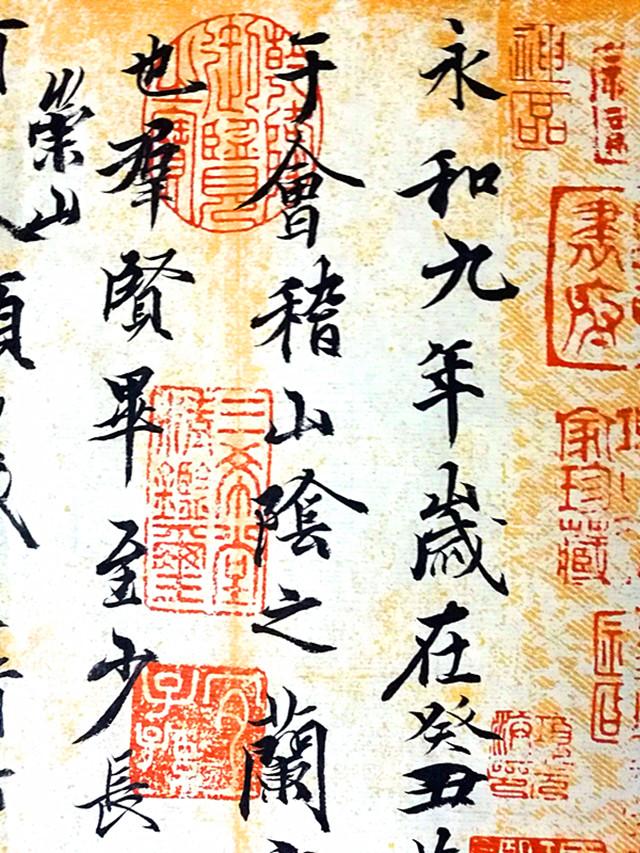

据传,《兰亭序》真迹在王羲之去世后不久便下落不明,有说法认为被其第七子王献之继承并最终带入墓中;也有说法称,唐太宗李世民对《兰亭序》极为痴迷,曾多次临摹并命冯承素等人双钩填廓摹制数本,而真迹则被其带入昭陵陪葬,这一说法在历史上流传最广,也为多数研究者所接受,随着昭陵的封闭与历史的尘封,《兰亭序》真迹自此成为了传说中的存在。

尽管真迹已成绝响,但《兰亭序》的摹本与临本却流传于世,其中以冯承素摹本、褚遂良临本、虞世南临本等最为著名,这些摹本、临本虽非原作,却也展现了《兰亭序》的神韵与精髓,成为研究王羲之书法乃至中国书法史的重要资料。

三、千年的追寻与猜测

自唐以来,《兰亭序》真迹的下落成为了无数人梦寐以求的答案,历史上不乏对《兰亭序》真迹下落的种种猜测与探索:

昭陵说:最为广泛接受的观点认为,唐太宗将《兰亭序》真迹带入昭陵陪葬,这一说法虽无直接证据,但因唐太宗对《兰亭序》的极度珍视及昭陵至今未被发掘的特殊性而备受关注。

五代南唐说:有学者推测,《兰亭序》可能在五代十国时期被南唐后主李煜所得,后随南唐灭亡而不知所终,此说缺乏确凿证据,多为推测。

日本遗失说:有传言称,《兰亭序》在战乱中由日本僧人空海带往日本,但至今未有确凿证据证明其真实存在或被发现的记录。

民间收藏说:近年来,不时有人声称发现《兰亭序》真迹或其复制品,但经专家鉴定多为伪作或误传。

四、现代科技与探索新希望

随着现代科技的发展,特别是X光扫描、红外线探测等技术的应用,对《兰亭序》真迹的寻找带来了新的希望,2002年,考古学家曾利用先进技术对昭陵进行非侵入式探测,虽未直接发现真迹,但为未来可能的发掘提供了线索,国内外多家研究机构和私人收藏家也在不断利用现代科技手段对传世摹本进行深入研究与分析,以期从中寻找《兰亭序》真迹的蛛丝马迹。

五、文化价值与精神传承

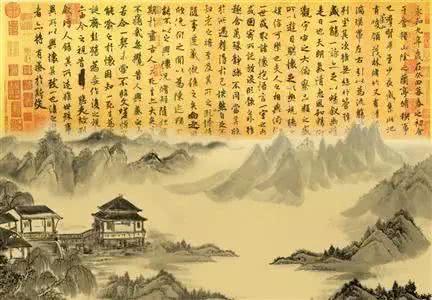

尽管《兰亭序》真迹的下落至今仍是一个未解之谜,但其在中国文化中的地位与影响却是无可替代的,它不仅是中国书法艺术的巅峰之作,更是中华文化中关于生命、自然与艺术和谐共生的深刻体现。《兰亭序》所蕴含的哲学思想、审美追求以及对后世书法艺术发展的深远影响,使其超越了物质形态的限制,成为了一种文化符号和精神寄托。

《兰亭序》真迹的下落如同一场跨越千年的寻宝游戏,吸引着无数人的目光与探索,它不仅是书法艺术的瑰宝,更是中华文明悠久历史与深邃文化的见证,无论真迹最终能否重见天日,其在人们心中的价值与意义已超越了物质本身,成为了永恒的艺术传奇与文化记忆。《兰亭序》的故事还将继续在历史的长河中流淌,激发着后人对于美、对于真理、对于生命的不懈追求与思考。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...