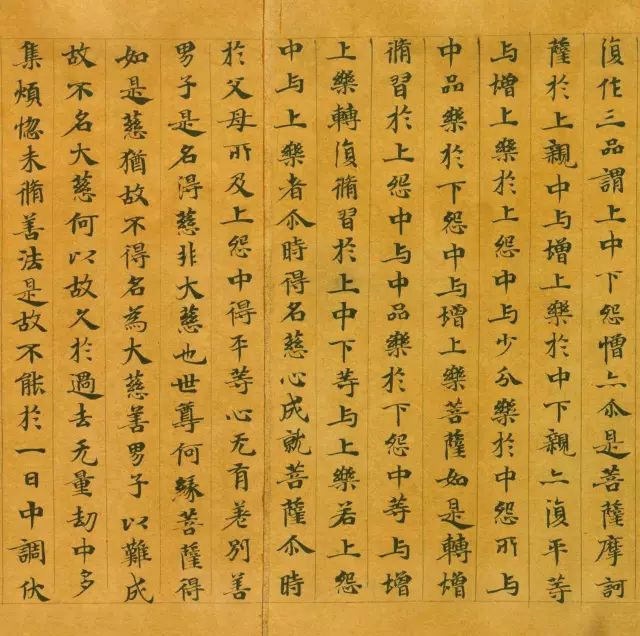

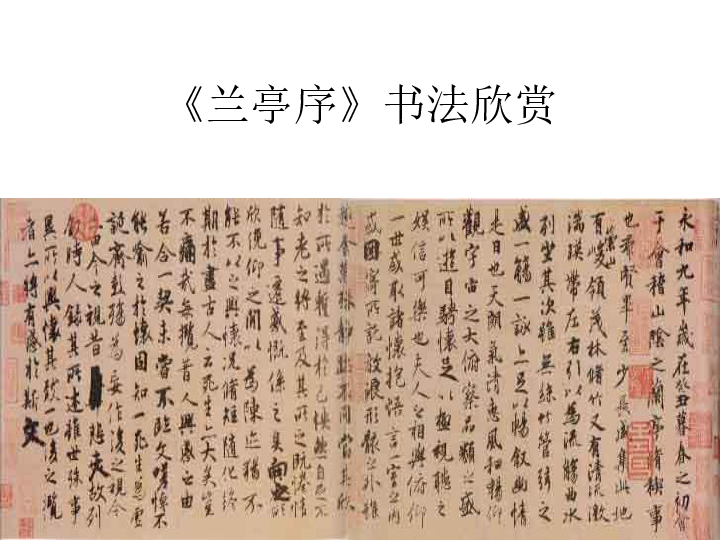

《兰亭序》是王羲之的书法瑰宝,被誉为“天下第一行书”。本文通过高清晰原文赏析,带领读者领略了其独特的艺术魅力。文章从《兰亭序》的创作背景、书法特点、艺术价值等方面进行了深入剖析。王羲之在宴游中挥毫泼墨,笔法自然流畅,字迹秀美遒劲,展现了其深厚的书法功底和独特的艺术风格。《兰亭序》的章法布局、墨色运用、笔势变化等方面也体现了其高超的技艺和深邃的艺术思想。文章还引用了专家学者的观点,进一步阐述了《兰亭序》在中国书法史上的重要地位和影响。通过本文的赏析,读者可以更加深入地了解《兰亭序》的独特之处,感受其艺术魅力,同时也能够更好地欣赏和学习中国书法的博大精深。

在中国浩瀚的书法艺术长河中,王羲之的《兰亭序》无疑是一座巍峨的丰碑,它不仅是一幅传世佳作,更是中华文化宝库中的璀璨明珠,本文将带您走进这幅被誉为“天下第一行书”的《兰亭序》,通过高清晰原文的赏析,一窥其笔墨间的风华与韵味。

一、背景与创作缘起

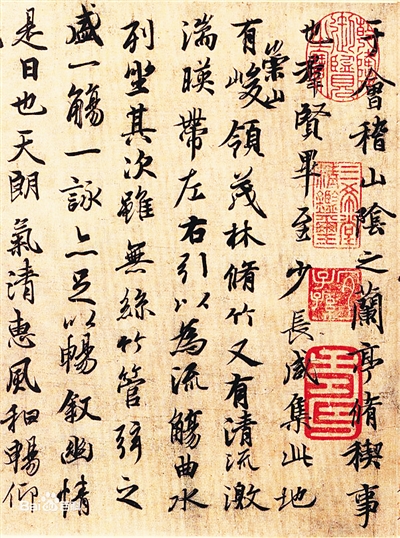

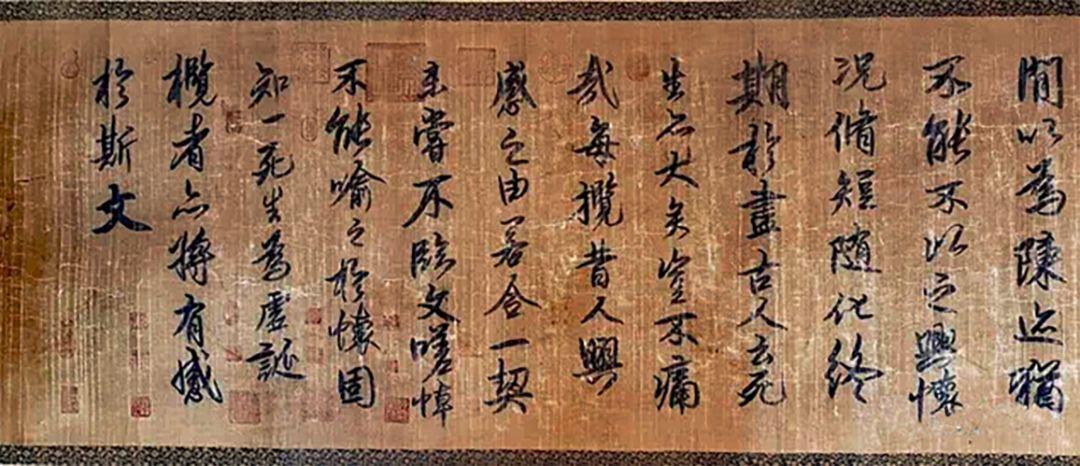

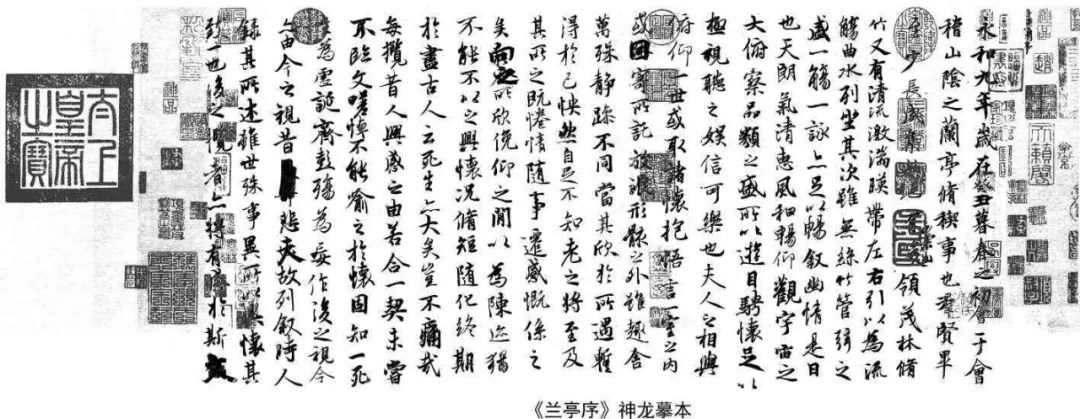

《兰亭序》全名《兰亭集序》,是东晋时期书法家王羲之在公元353年于浙江绍兴兰亭集会上所作,当时,王羲之与一群文人雅士在春日里曲水流觞,饮酒赋诗,共得三十七首诗作,王羲之受命将这些诗作汇编成集,并亲自撰写了一篇序文,即《兰亭序》,此序文不仅记录了那次雅集的盛况,更蕴含了作者对生命、自然与艺术的深刻感悟,是书法与文学完美结合的典范。

二、书法艺术特色

1. 笔法精妙,变化多端

《兰亭序》的笔法之妙,在于其“天然”与“变化”,王羲之的用笔,既有“锥画沙”般的力透纸背,又有“折钗股”般的柔中带刚,行笔流畅而不失力度,转折处自然天成,无刻意雕琢之痕,尤其是“之”、“以”、“乃”等字的处理,更是将提按、顿挫、转折运用得恰到好处,展现了极高的笔法控制力。

2. 结构灵动,顾盼生姿

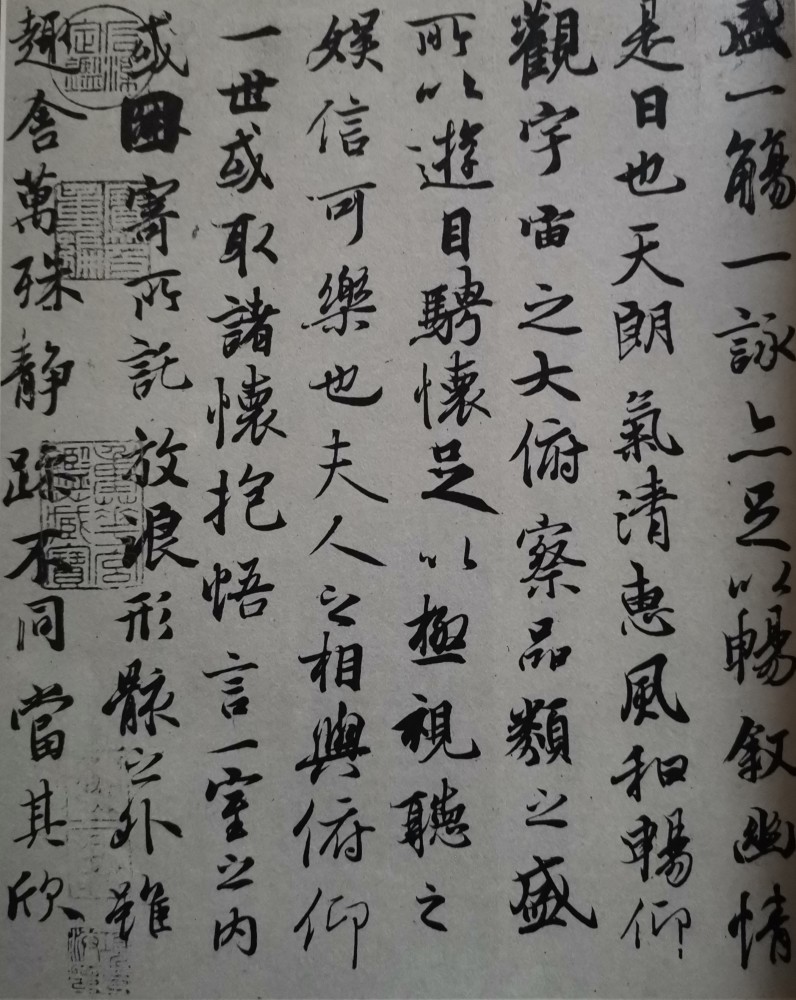

《兰亭序》的字形结构,既严谨又不失灵动,每个字都像是一个独立的生命体,既有自身的稳定性,又与周围字形成和谐的呼应关系,如“群”字下方的“羊”部与上方“君”字的“竖”画相互呼应,“之”字连续出现多次,每一次的形态都略有不同,既保持了统一性又体现了变化性,这种“顾盼生姿”的布局,使得整篇作品气韵生动,和谐统一。

3. 墨色浓淡相宜,章法自然

《兰亭序》的墨色变化也是其魅力所在,王羲之在书写时,根据字的大小、结构的不同,灵活运用墨的浓淡、干湿,使得整幅作品墨色层次分明,富有节奏感,尤其是开篇部分,墨色较浓重,随着内容的深入,逐渐变得淡雅,直至末尾达到一种超然物外的境界,这种墨色的变化,不仅增强了作品的艺术感染力,也反映了作者心境的变化与情感的流露。

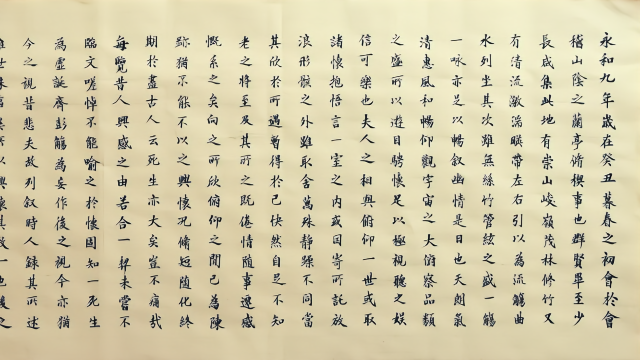

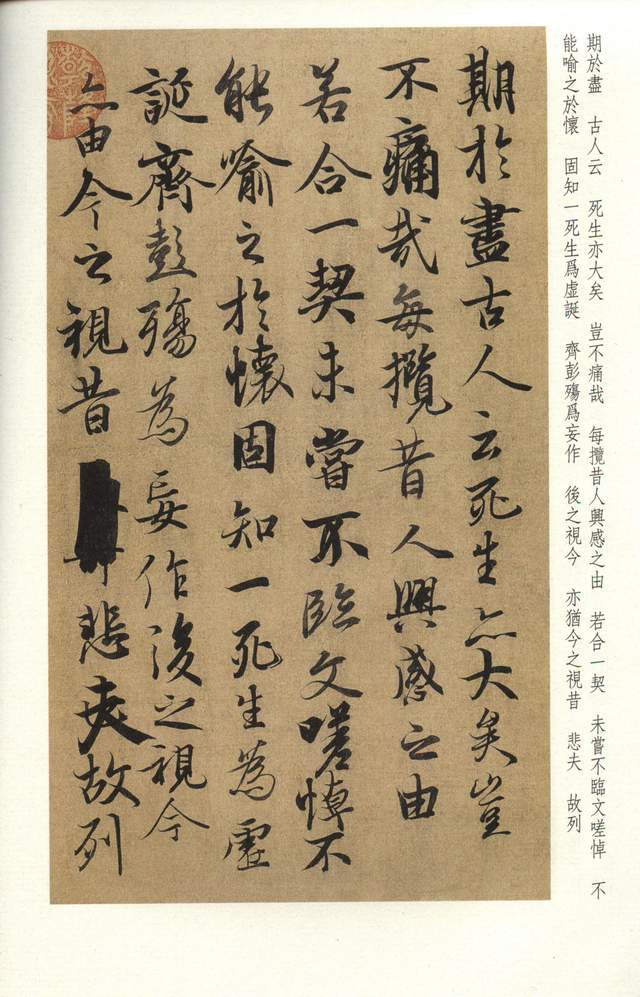

三、高清晰原文赏析

(此处为高清晰原文片段展示及赏析)

>原文片段:“永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭……”

>

>赏析:开篇第一句“永和九年”,起笔稳健而又不失灵动,“永和”二字以细笔勾勒,透出一种淡然之气;“岁在癸丑”则逐渐加重笔力,为全篇定下了一个沉稳的基调,紧接着“暮春之初”,四字虽小却蕴含生机,“春”字的一撇一捺仿佛春风拂面,“初”字的提笔出锋,预示着新事物的开始,整句在墨色的渐变中缓缓展开,将读者带入了一个春意盎然、生机勃勃的场景之中。

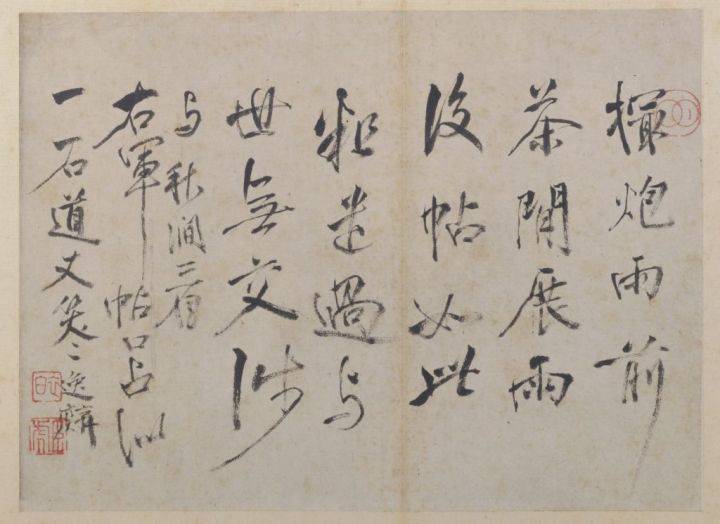

>原文片段:“虽无丝竹管弦之盛……”

>

>赏析:此段文字中,“虽无丝竹管弦之盛”的“虽”字轻描淡写,却透露出一种淡泊名利、超脱世俗的情怀;“无”字一撇而下,与上文的“盛”字形成鲜明对比,表达了作者对物质享受的淡然态度。“管弦之盛”四字虽未用重墨,但通过笔势的连贯与墨色的自然过渡,传达出一种虽无外在繁华却内心丰富的境界。

四、文化价值与影响

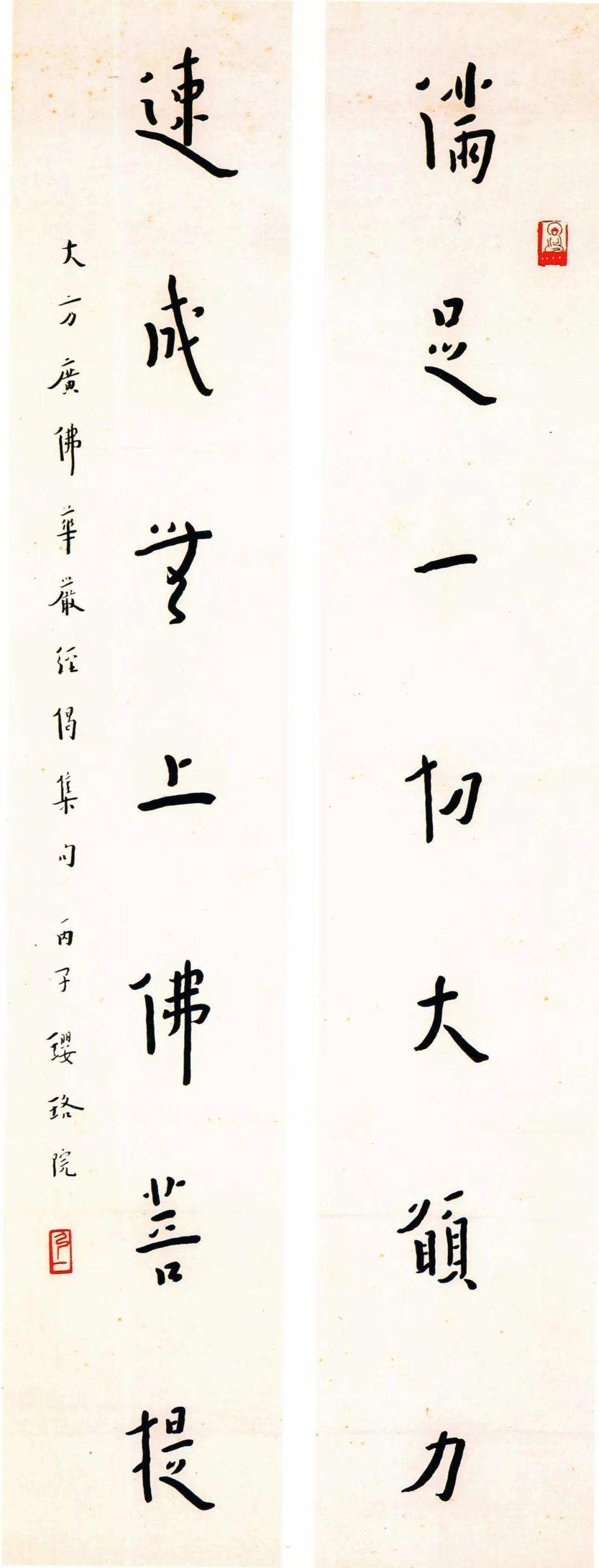

《兰亭序》不仅仅是一件书法作品,它更是一种文化的传承与精神的寄托,它反映了魏晋时期士人阶层对自然、人生、艺术的深刻思考与追求自由、超脱的精神风貌,后世无数书法爱好者、研究者以此为范本,不断揣摩、临习,从中汲取营养,提升自己的艺术修养。《兰亭序》成为了中国书法艺术乃至整个中国文化的一个重要符号,其影响力跨越时空,至今仍激励着无数人追求艺术与精神的双重高峰。

王羲之的《兰亭序》,以其独特的艺术魅力、深邃的文化内涵以及跨越千年的影响力,成为了中国书法史上不可多得的瑰宝,通过高清晰原文的赏析,我们得以更加直观地感受其笔墨间的风华与韵味,体会那份超越时代的审美追求与精神寄托,在今天这个快节奏的时代里,《兰亭序》依然如同一股清泉,提醒我们不忘初心,追求内心的宁静与自由,让我们在欣赏之余,也能从中汲取力量,继续前行在艺术的道路上。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...