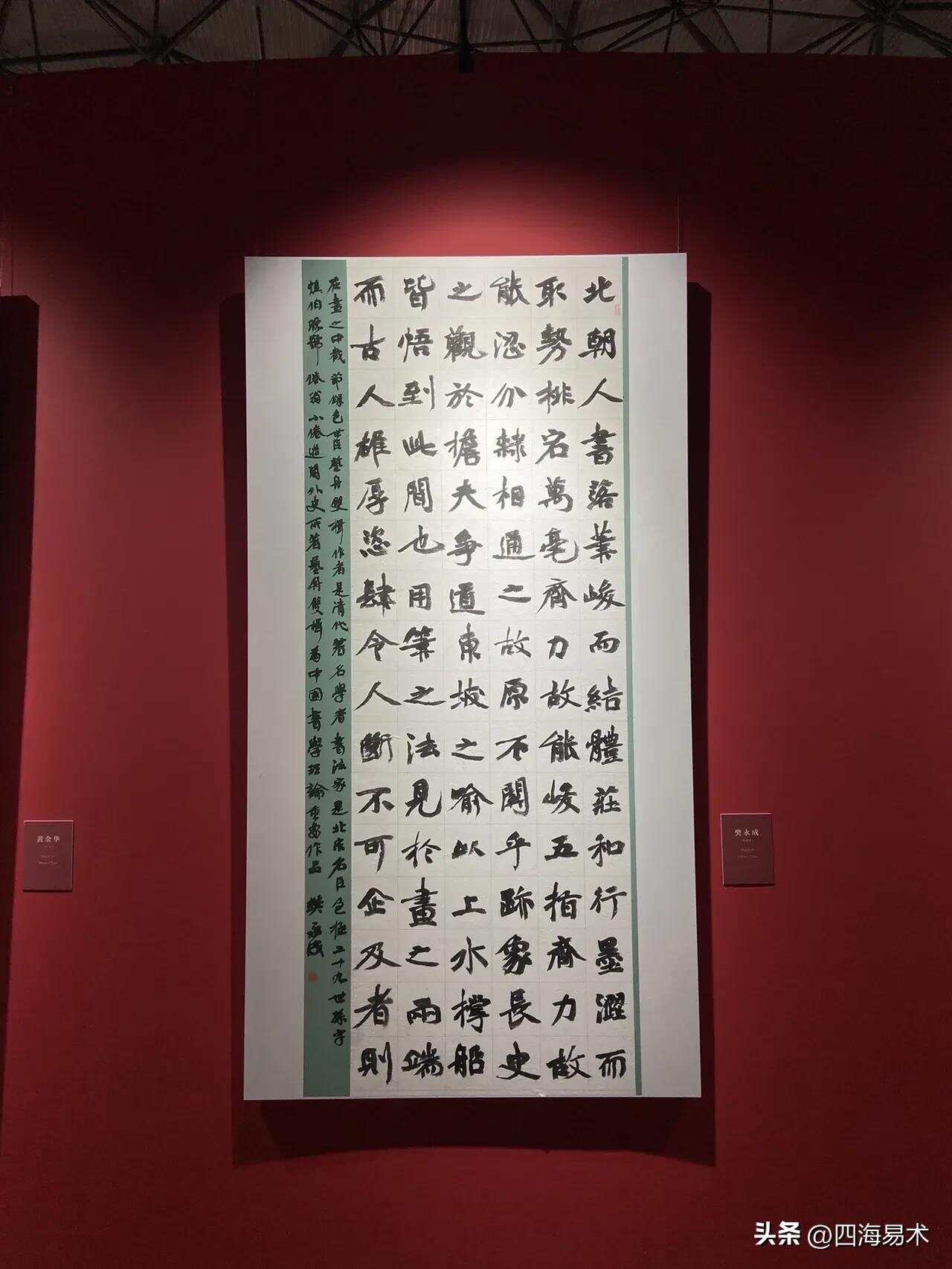

十一届全国美展国画作品,以传统与现代的交融为特点,通过艺术与生活的对话,展现了当代中国画的新风貌。这些作品不仅继承了传统国画的精髓,如笔墨、构图、意境等,还融入了现代审美和创作理念,如色彩、构图、材料等方面的创新。,,在技法上,这些作品既保留了传统国画的韵味和气韵,又通过现代手段如数码技术、新材料等,使画面更加生动、丰富和具有时代感。在主题上,这些作品不仅关注自然景观和人文历史,还关注当代社会和人的生活状态,通过艺术的形式反映了当代中国的社会变迁和人民生活。,,这些作品还体现了艺术家们对传统文化的深刻理解和尊重,以及对现代文化的开放和包容。它们不仅是中国当代美术的代表之一,也是中国传统文化与现代文化交融的见证。

2019年,正值中华人民共和国成立70周年之际,第十一届全国美术作品展览(以下简称“国展”)在京隆重开幕,作为中国美术界的年度盛事,国展不仅是对过去一年中国画创作成果的全面检阅,更是对未来中国画发展方向的积极探索,国画作品作为国展的重要组成部分,不仅展现了传统中国画的深厚底蕴,也融入了现代审美与技法的创新,成为传统与现代、艺术与生活交融的桥梁。

传统底蕴的坚守与传承

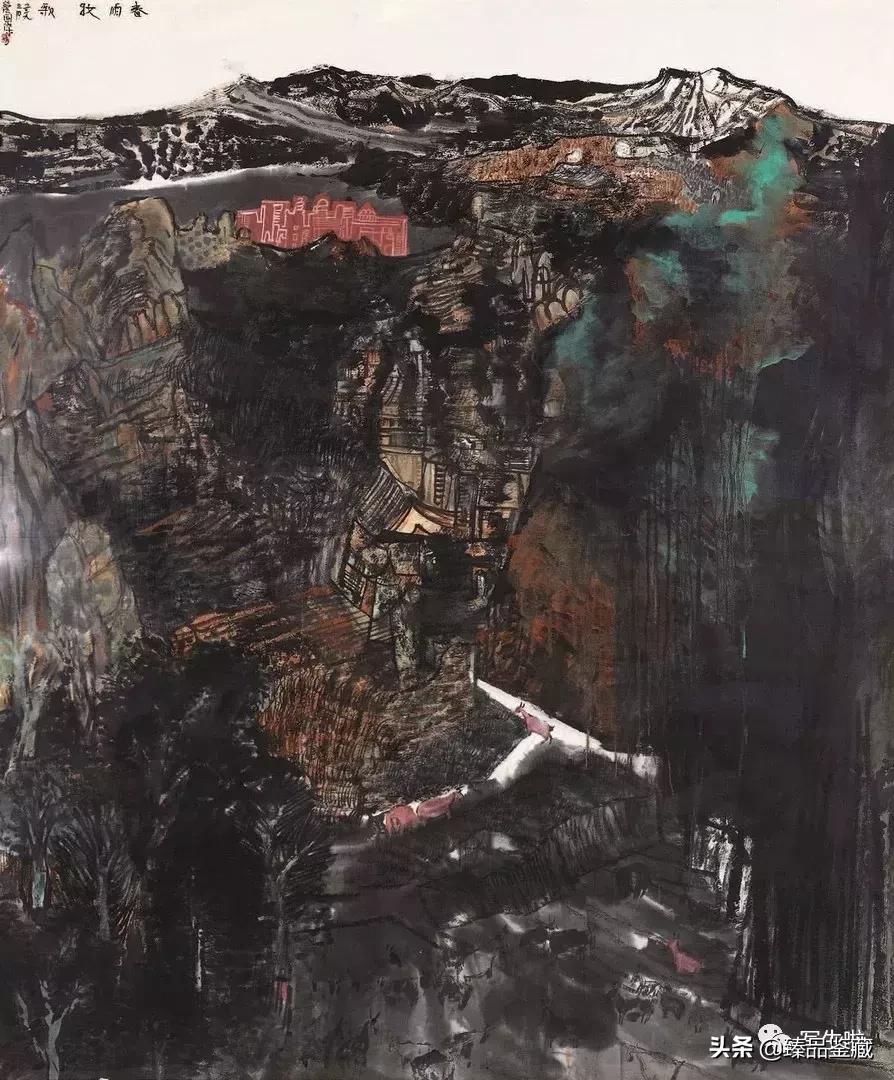

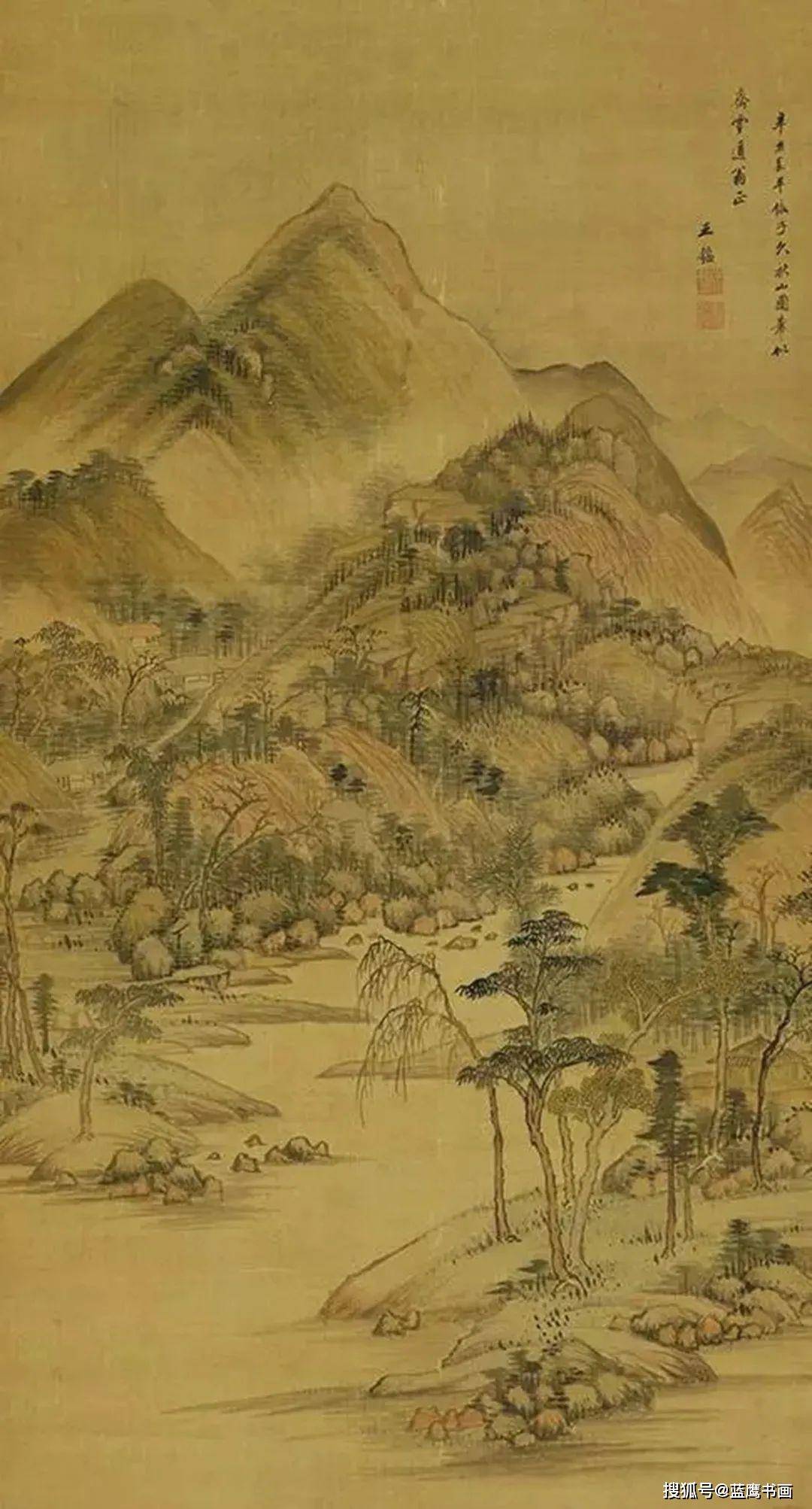

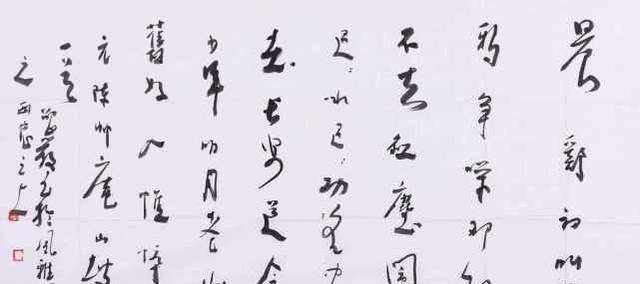

在第十一届全国美展的国画作品中,首先映入眼帘的是对传统中国画精髓的坚守与传承,中国画,作为中华民族独特的艺术形式,其历史悠久,源远流长,承载着丰富的文化内涵和审美追求,在这次展览中,许多参展作品通过对古代名作的重绘、对传统技法的精研,以及对古代文化题材的再创作,展现了传统中国画的魅力。

来自江苏的画家李明(化名)的作品《寒江独钓图》,便是对宋代马远同名画作的重绘,李明在继承马远构图精妙、笔墨苍劲的基础上,通过细腻的笔触和淡雅的色彩,营造出一种超然物外的意境,使观者仿佛能感受到渔翁在寒江上独自垂钓的孤寂与超脱,这样的作品,不仅是对古代大师技艺的致敬,也是对传统中国画精神内核的传承。

现代审美的融入与创新

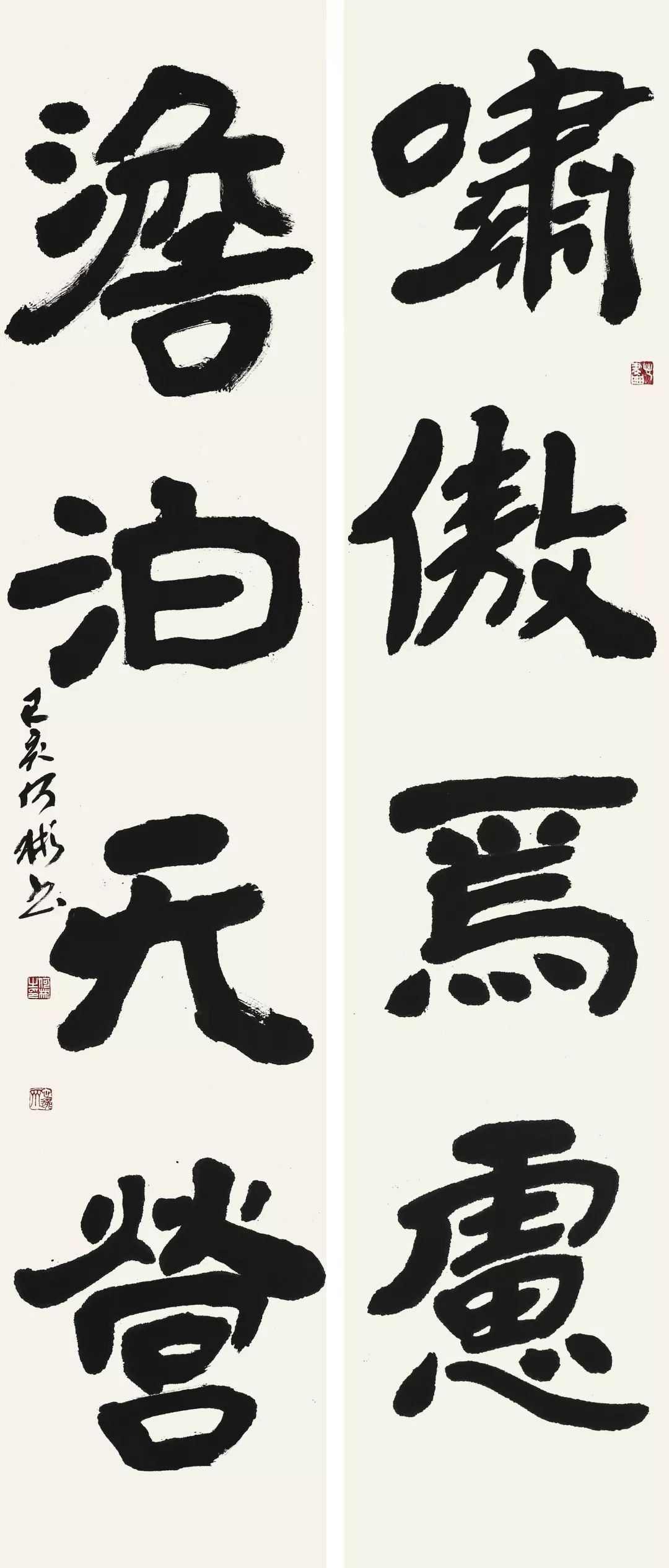

第十一届国展的国画作品并不仅仅停留在对传统的回顾与复制上,更多的是在传统的基础上进行创新与突破,现代审美观念的融入,使得这些作品在保持传统韵味的同时,也焕发出新的生命力。

以浙江画家王强的《都市印象》系列为例,他巧妙地将现代都市生活场景融入国画创作中,不同于传统山水画的静谧与古朴,《都市印象》系列以鲜明的色彩、夸张的构图和现代建筑为题材,展现了都市生活的快节奏与多元化,王强在保持国画笔墨韵味的同时,大胆运用了西方绘画的透视技法与色彩搭配,使作品既具有现代感又不失中国画的独特魅力,这样的尝试,不仅拓宽了国画的表现领域,也使传统艺术在现代社会中找到了新的定位。

艺术与生活的对话

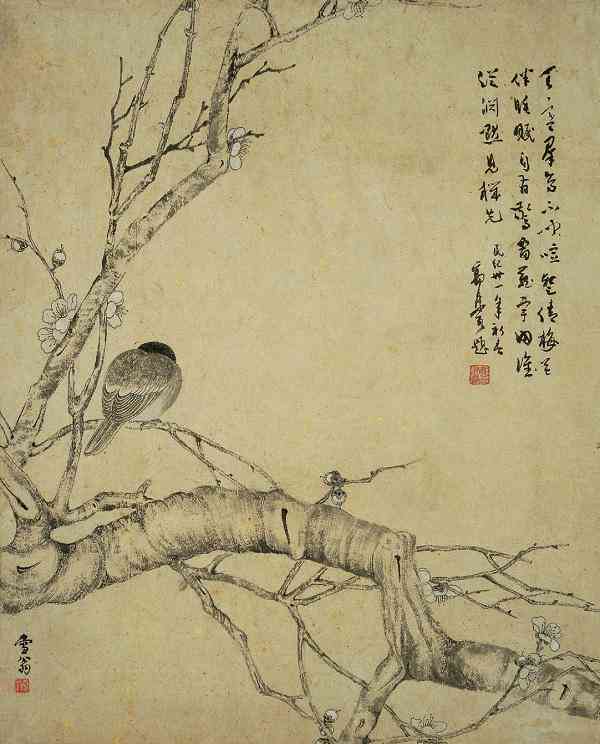

第十一届国展的国画作品还体现了艺术与生活的紧密联系,艺术家们通过细腻的观察和深刻的思考,将日常生活中的点滴细节转化为富有情感和哲理的艺术语言,这种艺术与生活之间的对话,使得作品更加贴近观众的心灵,引发共鸣。

广东画家陈晓燕的《岭南风情》系列,便是对岭南地区日常生活场景的生动再现,她以细腻的笔触描绘了岭南地区的民居、市集、节庆等场景,通过这些画面,观众仿佛能闻到岭南地区的茶香、听到市集的喧嚣、感受到节日的喜庆,陈晓燕的作品不仅展现了岭南地区的文化特色,也传达了作者对这片土地深沉的爱与敬意,这样的作品,让观众在欣赏艺术的同时,也能感受到生活的温度和文化的深度。

技法的探索与突破

在第十一届国展中,许多国画作品在技法上也进行了大胆的探索与突破,这不仅体现在对传统技法的继承上,更在于对新材料、新工具的运用以及新技法的尝试,这些尝试不仅丰富了国画的表现手法,也为中国画的未来发展提供了新的可能。

北京画家张伟在《水墨新境》系列中,便尝试了水墨与现代材料的结合,他利用现代科技手段制作的特殊纸张和颜料,使作品在保持水墨韵味的同时,呈现出更加丰富多变的视觉效果,这种技法的探索,不仅拓宽了国画的创作空间,也为中国画与当代艺术的融合提供了新的思路。

第十一届全国美展的国画作品是传统与现代、艺术与生活和谐共生的典范,这些作品不仅展现了中国画的深厚底蕴和独特魅力,也体现了艺术家们对现代社会的深刻洞察和积极回应,它们以不同的方式诠释了“古法今用、古韵新意”的美学理念,为中国画的未来发展提供了宝贵的经验和启示。

展望未来,中国画的发展应继续坚持在传承中创新、在创新中发展的原则,一方面要深入挖掘传统文化的精髓和价值;另一方面要积极吸收现代文化的营养和元素;同时还要加强与国际艺术的交流与合作;中国画才能在全球化的背景下保持其独特性和生命力;为人类文明的发展贡献更多的中国智慧和中国方案。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...