书法鉴赏是一门深度探索艺术与文化的学科,它通过分析书法作品中的笔法、结构、章法、墨色等元素,来理解其背后的文化内涵和艺术价值。在鉴赏过程中,需要了解不同历史时期、不同流派、不同书法家的特点和风格,以及书法作品所反映的哲学思想、审美观念和时代背景。也需要通过观察、感受、思考和比较等方法,来提高自己的鉴赏能力和审美水平。书法鉴赏不仅是对书法作品的欣赏和评价,更是一种对文化传承和艺术创新的探索和思考。它有助于我们更好地理解中华文化的博大精深和独特魅力,也有助于我们提高自身的文化素养和审美情趣。

在当今这个快节奏、数字化的时代,书法作为一门古老而独特的艺术形式,不仅承载着千年的文化传承,更在当代社会中焕发着新的生机,书法鉴赏选修课应运而生,旨在通过系统的学习与鉴赏,让更多人了解书法之美,感受其背后的文化底蕴与精神内涵,这门课程究竟考什么?又该如何去学习和鉴赏书法呢?

一、基础知识与理论

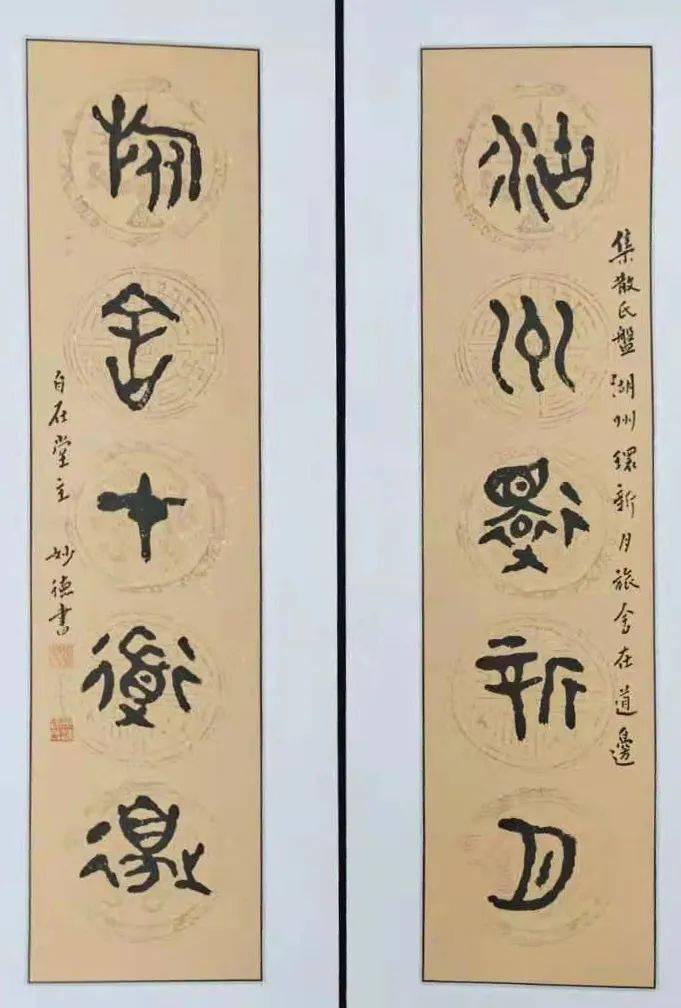

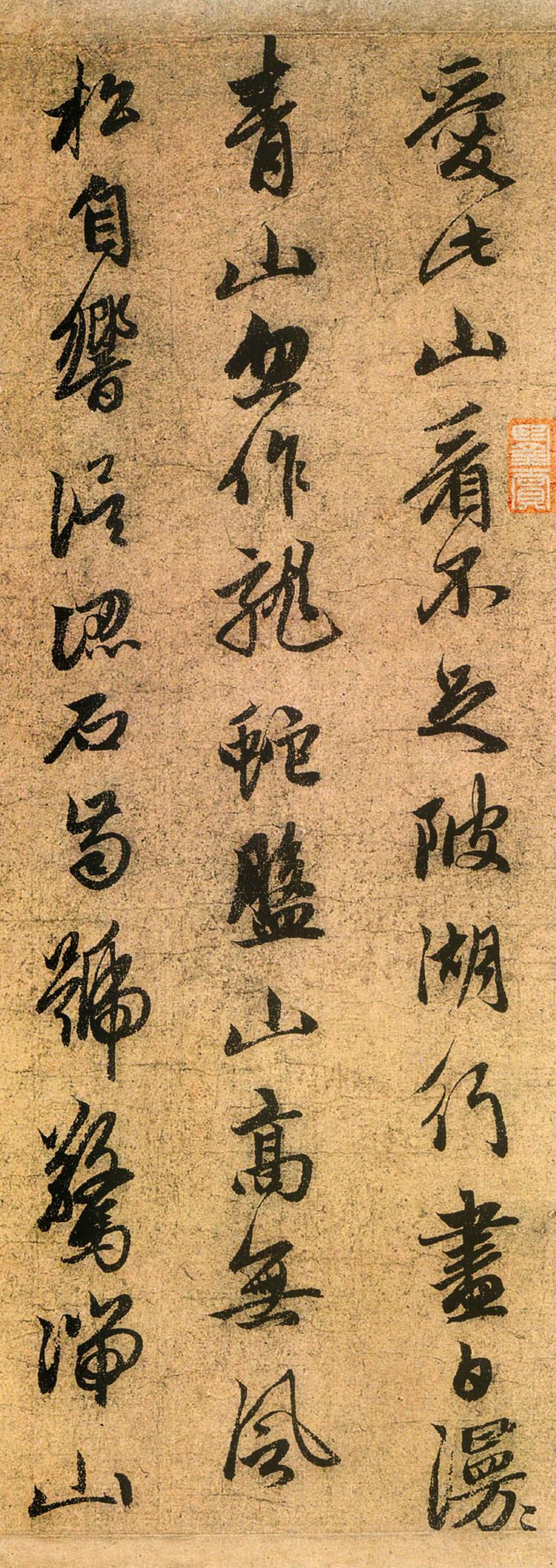

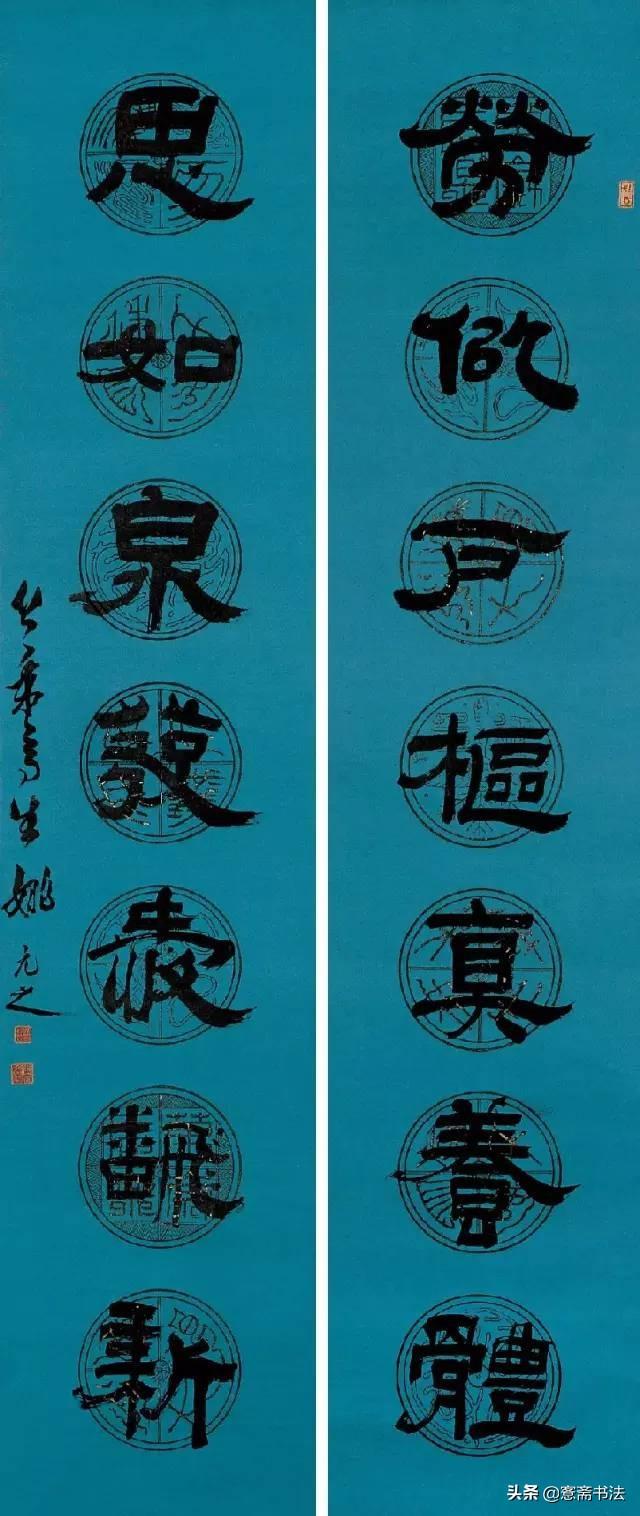

1. 书法史的掌握:书法鉴赏选修课首先会考察学生对中国书法发展历程的了解,从先秦的甲骨文、金文,到秦汉的篆书、隶书,再到魏晋的楷书、行书以及唐宋的草书,每一个时期的书法风格、代表人物及其作品特点都是学习的重点,学生需熟悉不同书体的发展脉络,理解其背后的社会文化背景。

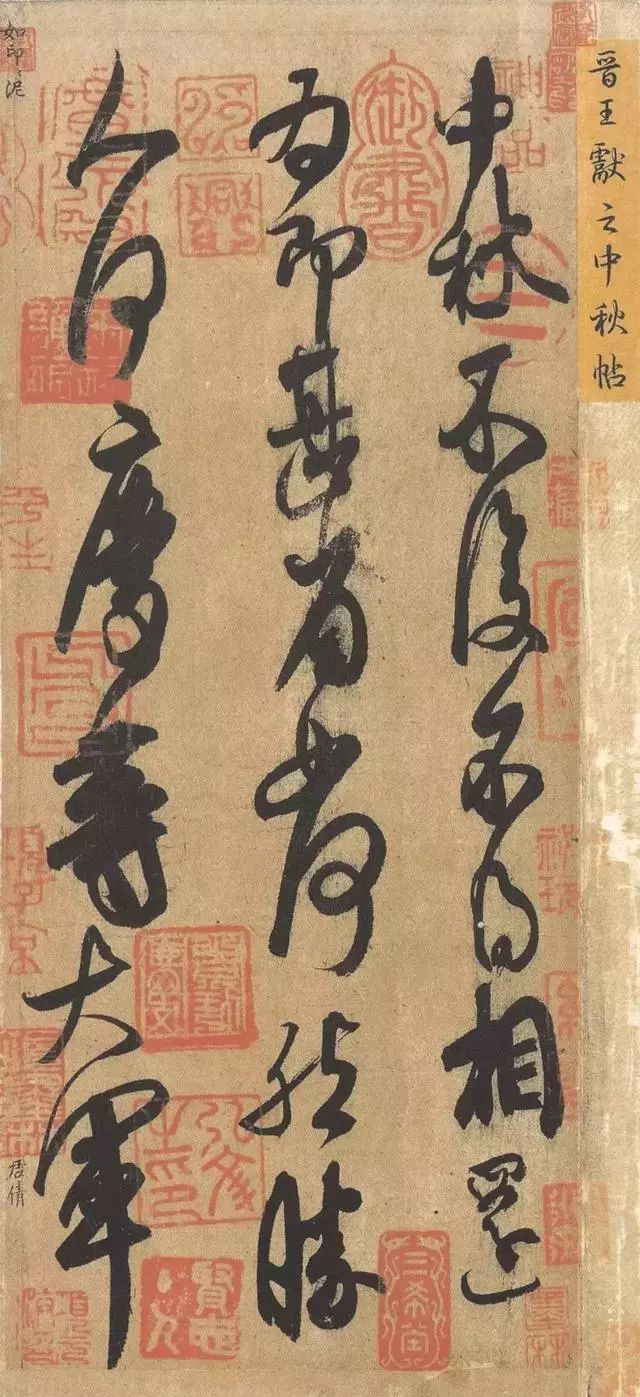

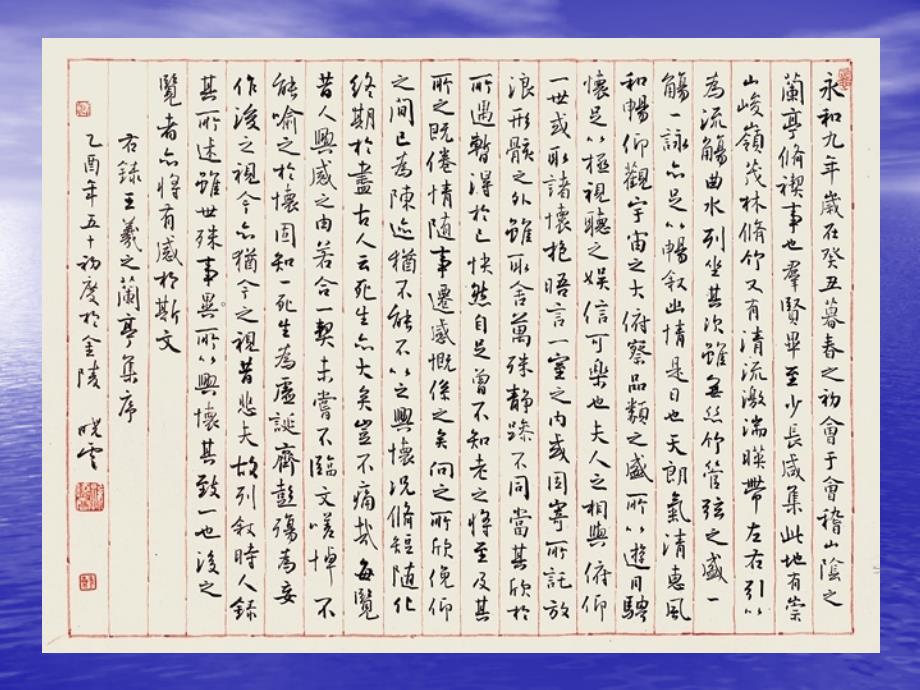

2. 书法名家与流派:课程还会深入探讨历史上著名的书法家及其作品,如王羲之的《兰亭序》、颜真卿的《祭侄文稿》等,分析他们的艺术风格、技法特点及对后世的影响,也会介绍不同流派如“二王”(王羲之、王献之)的“帖学”与“颜筋柳骨”的“碑学”等,帮助学生建立全面的书法知识体系。

二、技法与鉴赏能力

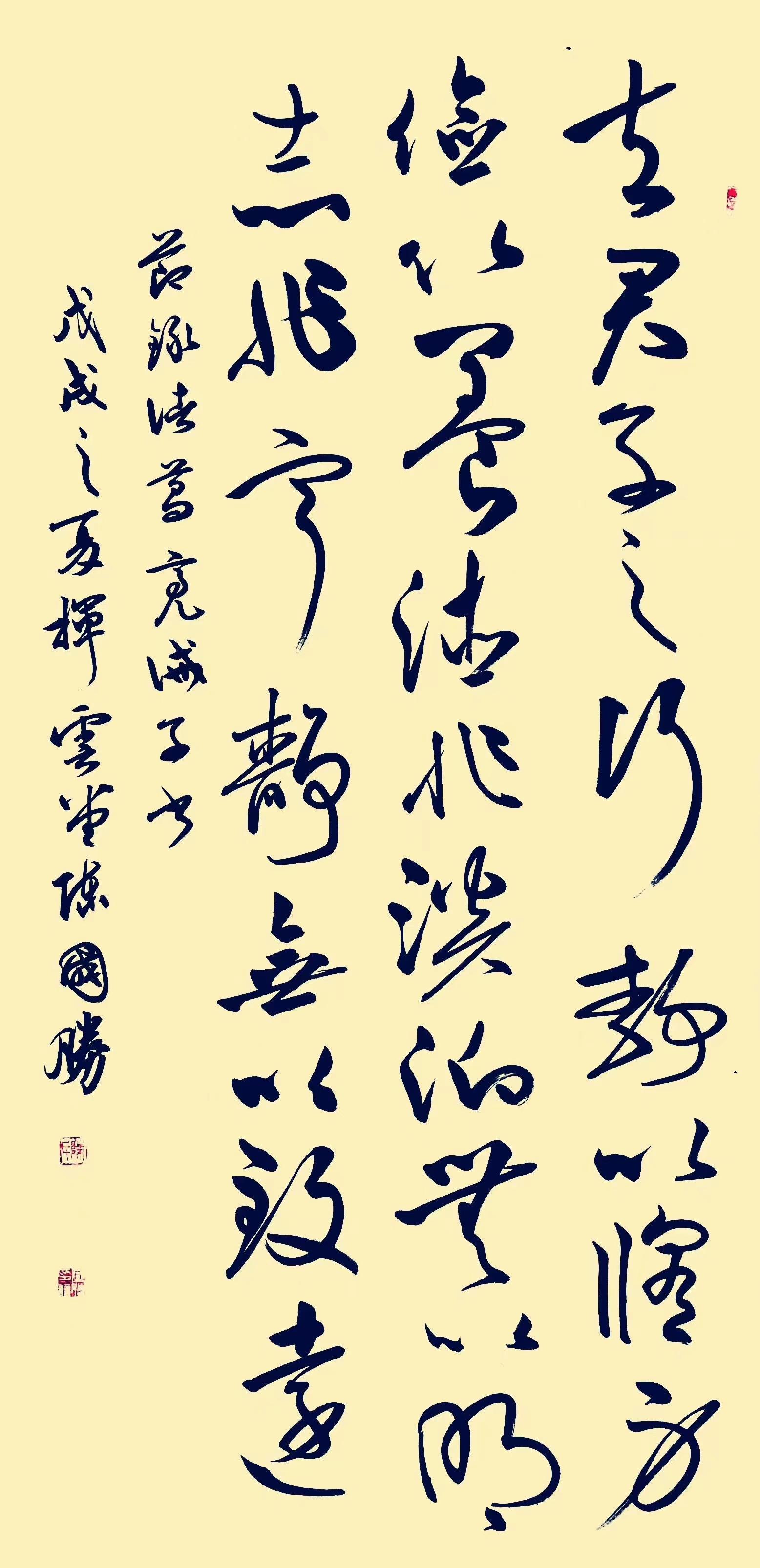

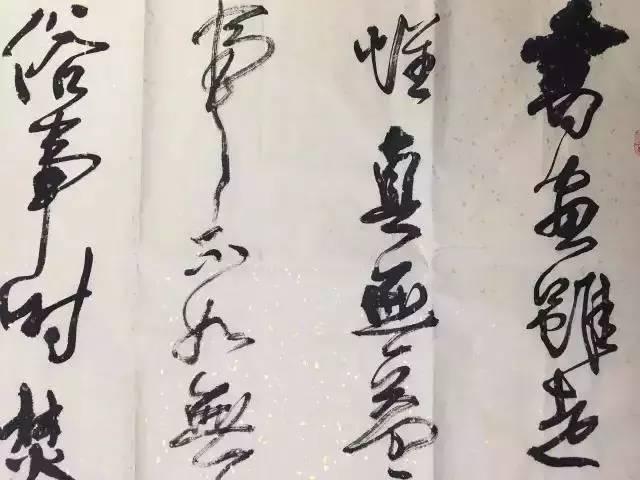

1. 笔法与墨法:书法鉴赏不仅是对作品的欣赏,更是对创作技法的理解,学生需学习并实践毛笔的握法、运笔技巧(如起、行、收)、墨色的浓淡干湿变化等,这些是构成书法美感的基础,通过实践,学生能更深刻地理解“力透纸背”、“入木三分”等成语所蕴含的技艺精髓。

2. 结构与章法:字的结构(即字的间架布局)和整幅作品的章法(即布局安排)是书法鉴赏的核心内容之一,学生需学会分析字形的平衡、对称、穿插等关系,以及如何通过字与字、行与行之间的呼应、对比、留白等手法营造出和谐美观的整体效果。

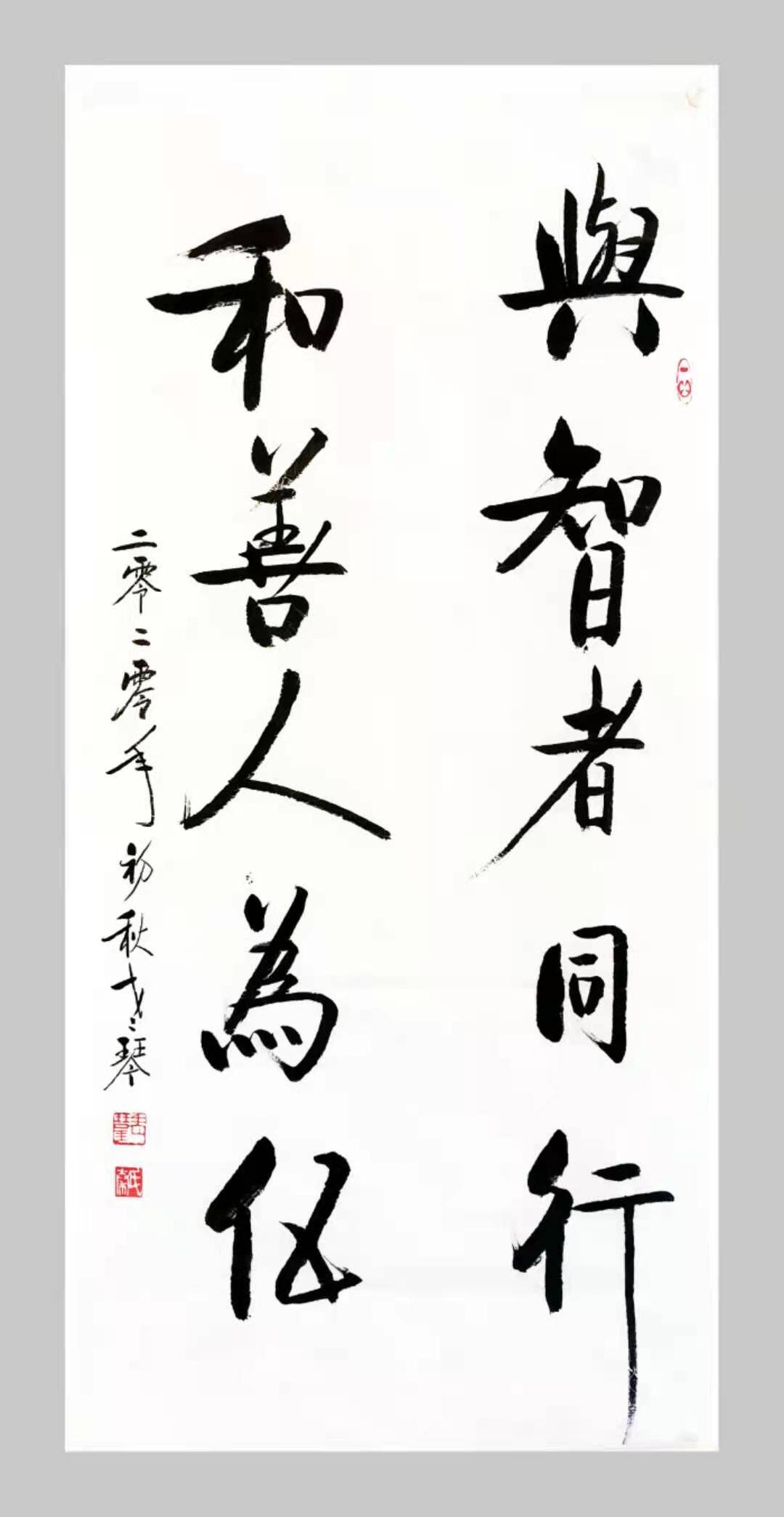

3. 风格与意境:每件书法作品都蕴含着作者的情感与意境,这是鉴赏的更高层次,学生需通过反复观摩、比较不同作品,培养对书法风格(如雄浑、秀丽、古朴等)的敏感度,以及理解作品背后所传达的意境与情感。

三、文化与历史背景

1. 文学与书法:书法与文学紧密相连,许多书法作品本身就是文学作品的一部分或与之紧密相关,学生需了解一些基本的文学知识,如诗词歌赋等,以便更好地理解书法作品中的文学内涵和情感表达。

2. 历史与政治:书法作品往往也是历史和政治的反映,通过学习不同时期的社会背景、政治事件对书法风格的影响,学生可以更全面地理解作品的历史价值和文化意义,唐代科举制度对楷书发展的推动,或是宋代文人墨客通过书法抒发个人情感与政治抱负的现象。

四、实践与创作

1. 临摹与创作:理论学习与实践操作相结合是书法鉴赏不可或缺的一部分,学生通过临摹经典作品,不仅可以提高自己的技法水平,还能深刻体会原作的神韵与精神,在此基础上进行创作,不仅能够加深对书法艺术的理解,还能激发个人创造力。

2. 作品分析与评论:在课程中,学生还需学会如何对书法作品进行客观、深入的分析与评论,这包括对作品技法、风格、意境等方面的评价,以及对其历史地位和文化价值的认识,通过撰写分析报告或参与小组讨论,学生的鉴赏能力将得到显著提升。

1. 理论考试:通常包括选择题、填空题、简答题等形式,考察学生对书法基础知识、历史背景及理论知识的掌握程度。

2. 实践操作:如现场临摹或创作小作品,考察学生的实际动手能力和对技法的理解运用。

3. 论文写作:要求学生就某一书法家、作品或某一时期进行深入研究并撰写论文,考察其综合分析能力、研究能力和文字表达能力。

4. 口头展示与答辩:部分学校还会设置口头展示环节,要求学生就自己的研究或创作进行讲解和答辩,考察其口头表达能力和思维逻辑性。

书法鉴赏选修课不仅是一门技艺的学习,更是一次对中华传统文化深度与广度的探索,它要求学习者具备扎实的理论基础、敏锐的审美感知力以及深厚的文化底蕴,通过这门课程的学习与考试,学生不仅能够获得书法鉴赏的基本技能和知识,更重要的是能够培养起对传统文化的尊重与热爱,以及对美的追求与感悟,在快节奏的现代生活中,不妨放慢脚步,走进书法的世界,体验那份静谧而深远的美。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...