书法鉴赏是一个多元的视角,它不仅关注笔法、结构和气韵等艺术层面的因素,还涉及文化背景的深入理解。笔法是书法的基础,包括用笔的轻重、快慢、转折等技巧,能够体现书法家的个性和风格。结构则是字形的布局和排列,它决定了字体的整体美感和协调性。气韵则是书法作品所传达的内在气息和情感,是书法家情感和思想的体现。文化背景也是书法鉴赏中不可或缺的一部分,它能够帮助我们更好地理解书法作品的历史、文化和社会背景,从而更深入地领悟其艺术价值和意义。从多元视角出发,我们可以更全面地欣赏和理解书法作品,领略其独特的艺术魅力和文化内涵。

在中华文化的浩瀚长河中,书法不仅是文字的书写艺术,更是情感与哲思的载体,是历史与文化的传承,书法鉴赏,作为一项高雅的精神活动,不仅能够让人领略到书法之美,更能深刻理解其背后的文化内涵与艺术价值,如何进行书法鉴赏,又该从哪几方面入手呢?本文将从笔法、结构、气韵以及文化背景四个方面进行探讨。

一、笔法:力透纸背的技巧展现

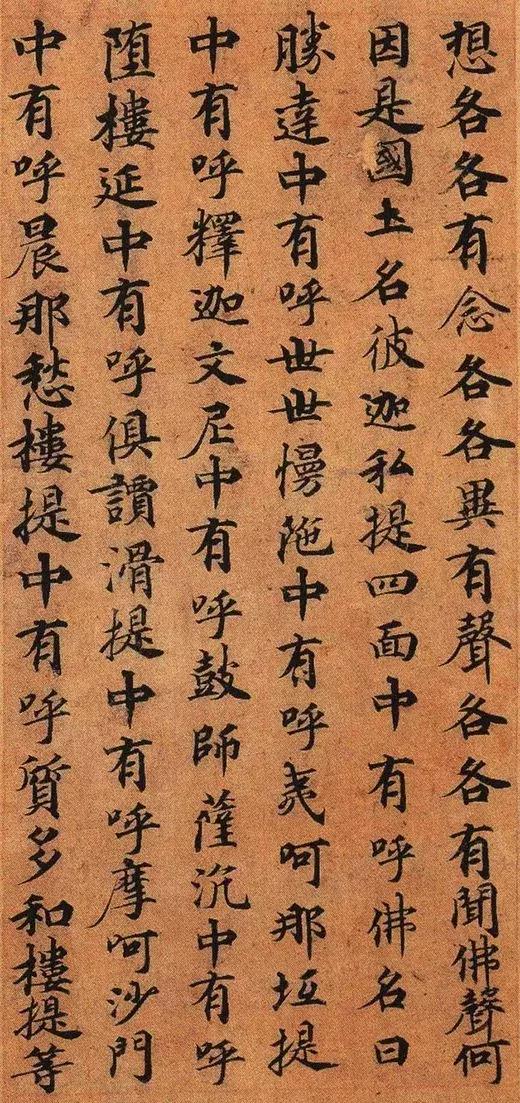

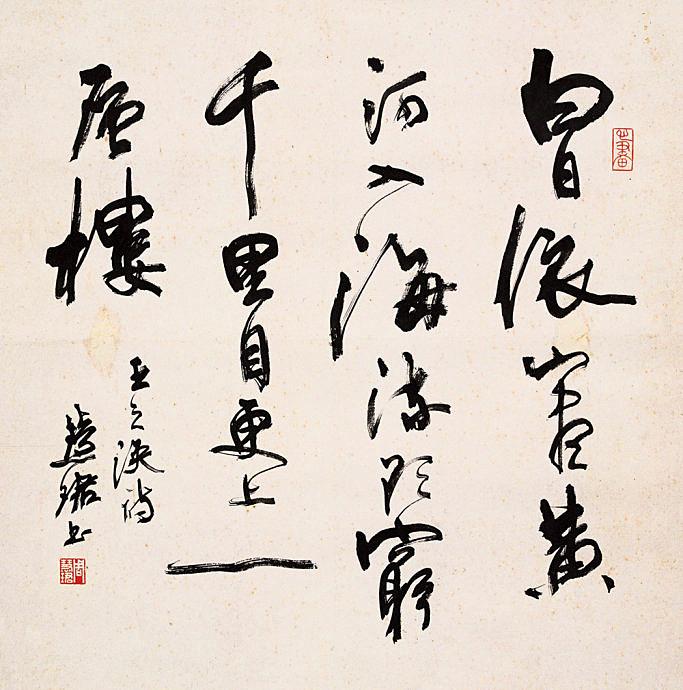

笔法是书法鉴赏的基础,它关乎于书写者对毛笔的控制能力以及用墨的技巧,在书法中,笔法主要分为起笔、行笔、收笔三个阶段,每一阶段都蕴含着丰富的变化与技巧。

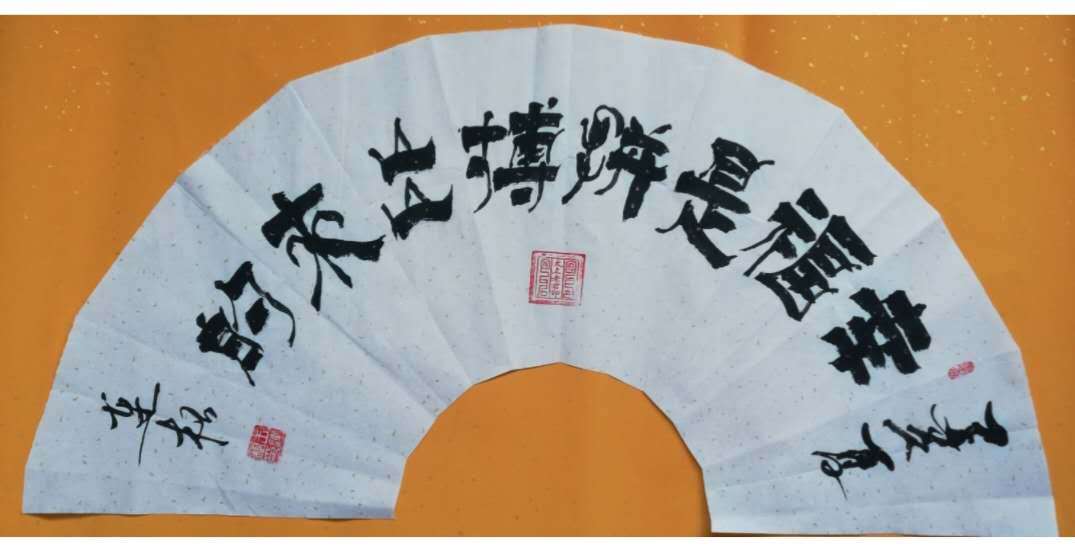

1. 起笔: 好的起笔要求稳健而富有变化,既要有力度又要显露灵动,如“逆入平出”,即笔锋先逆势而上再顺势而下,这样的起笔方式能使得线条显得更加饱满有力。

2. 行笔: 行笔过程中,书者的提按、转折、顿挫等动作直接影响到线条的质感与节奏感,流畅而不失变化的行笔能展现出书者的功力和对笔墨的精妙掌控。“中锋行笔”讲究的是笔锋始终保持在墨线的中心,使线条圆润而富有立体感。

3. 收笔: 收笔是笔法的收尾阶段,其处理方式往往能体现书者的性格与情感,收笔可以锐利如刀切,也可圆润含蓄,无论是哪种方式,都需与前文相呼应,形成完整的艺术效果。

二、结构:字里行间的布局智慧

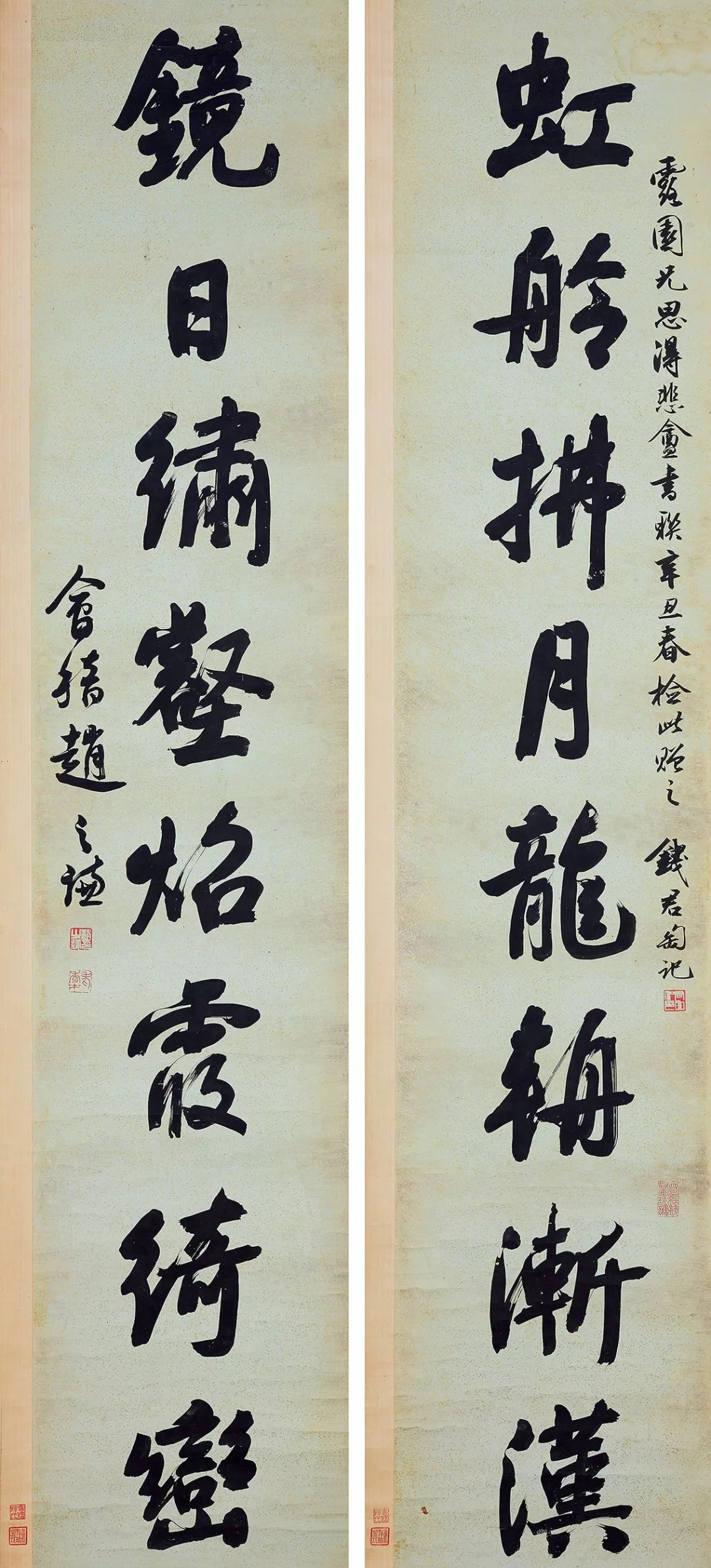

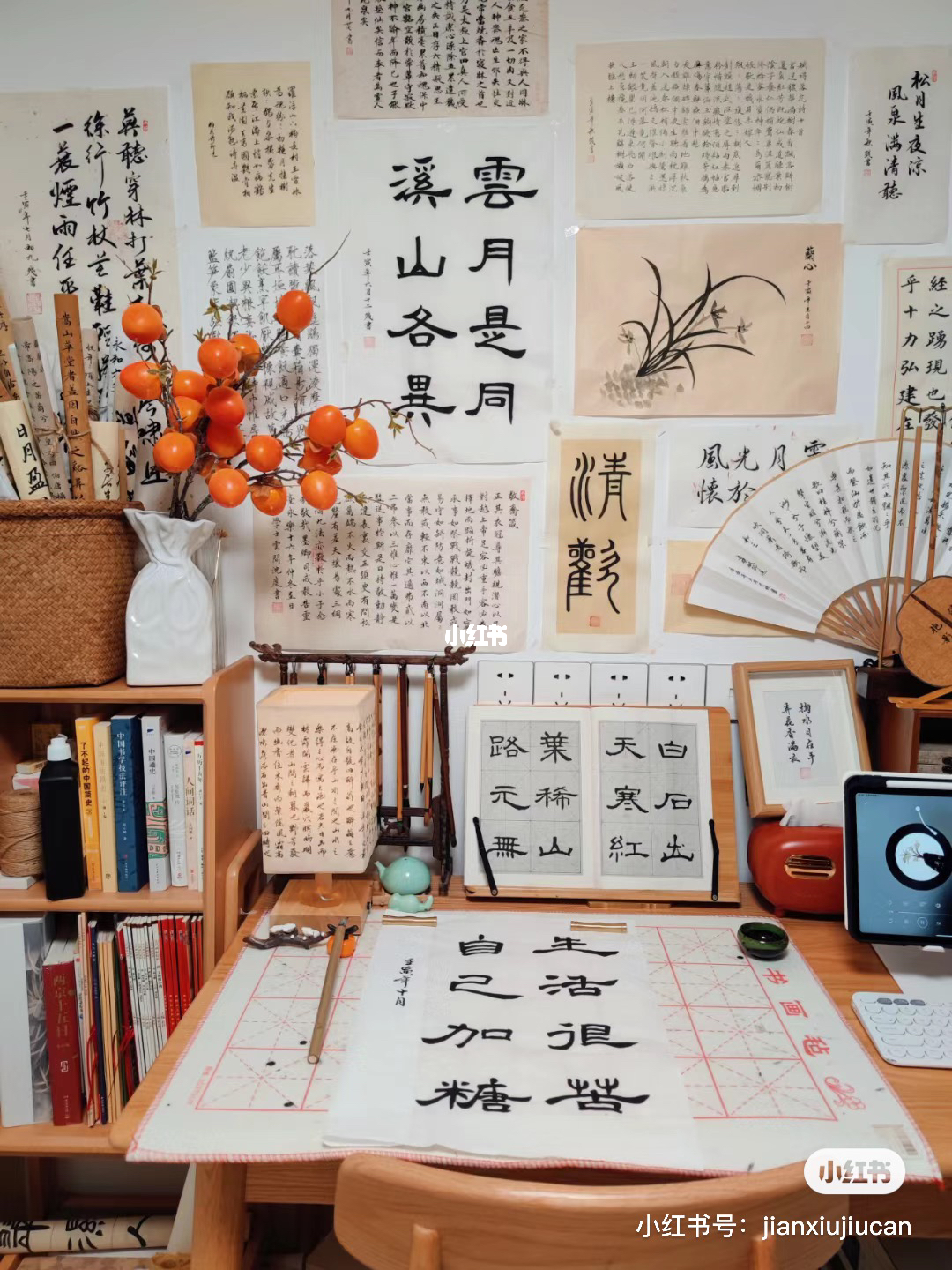

书法结构是指单个字或整幅作品中的字形排列与组合方式,它关乎到字形的平衡、对称、疏密以及字与字之间的呼应关系。

1. 单字结构: 每个字都是一个独立的艺术作品,其结构需遵循“平衡”原则,即上下、左右、内外的协调统一,如“颜体”的宽博稳重,“欧体”的严谨工整,都体现了不同书体对单字结构的独特理解与处理。

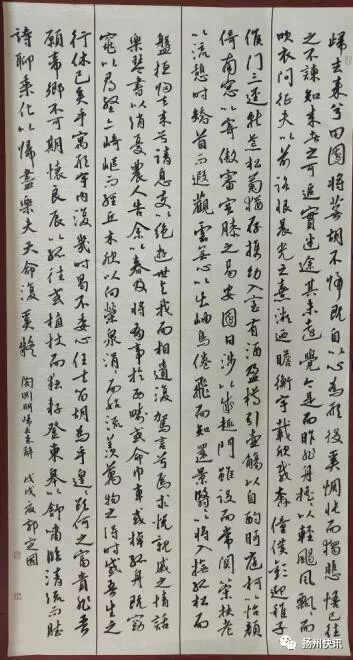

2. 整篇布局: 整幅作品的布局同样重要,它关乎到行与行之间的间距、字与字之间的穿插与避让,好的布局应做到“疏可走马,密不透风”,既有开阔的空间感,又有紧密的连接感,使整幅作品显得和谐统一。

三、气韵:超越形质的意境之美

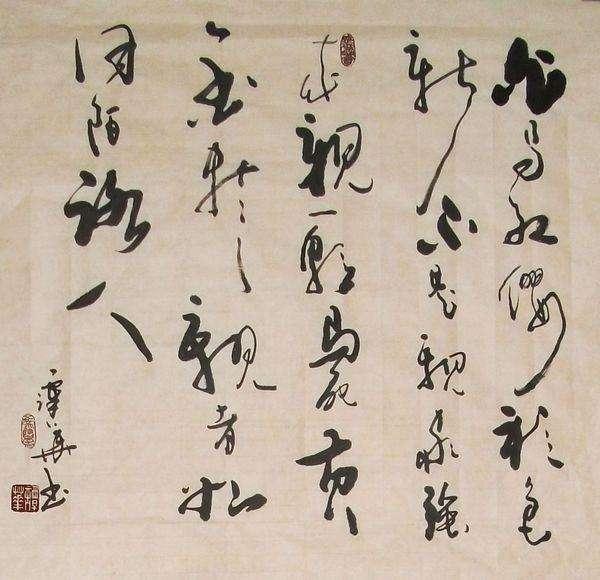

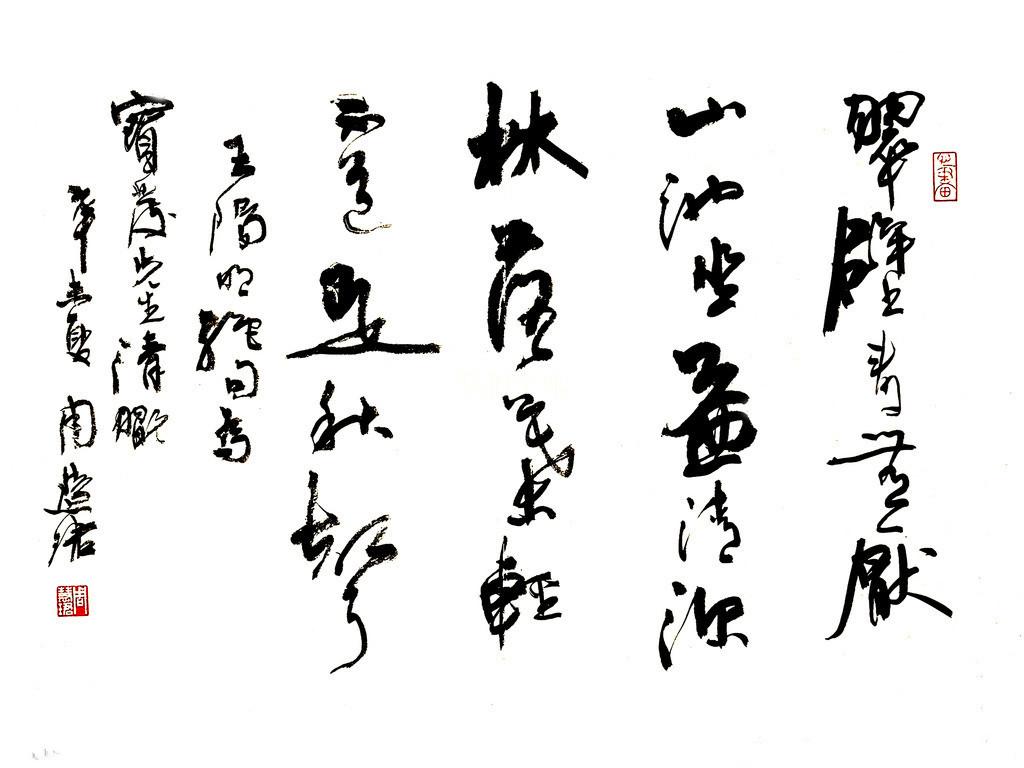

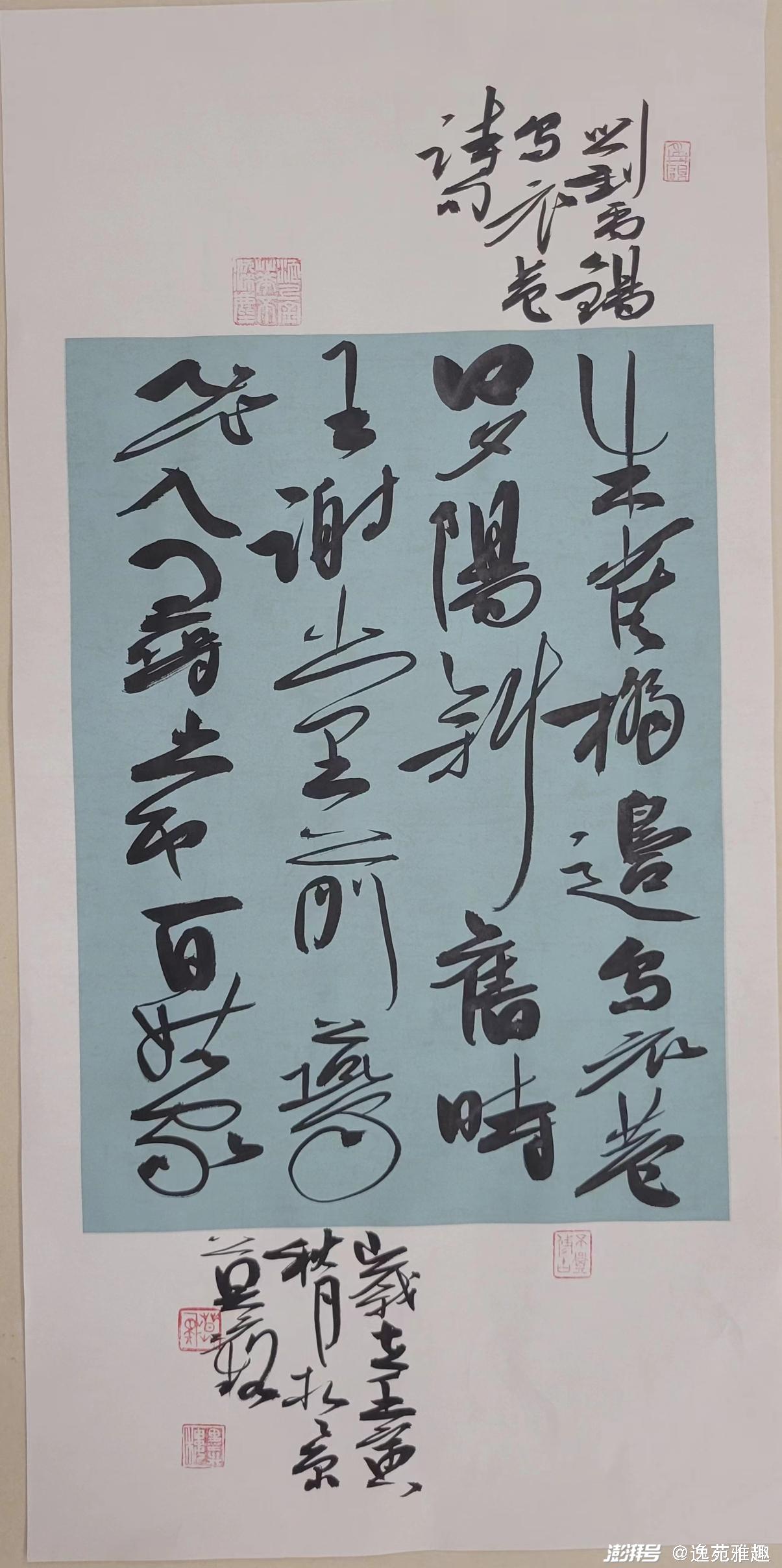

气韵是书法艺术的灵魂所在,它超越了具体的笔画与结构,是一种整体的气势与韵味,气韵的生成源于书者的情感表达、文化修养以及对自然与生活的深刻感悟。

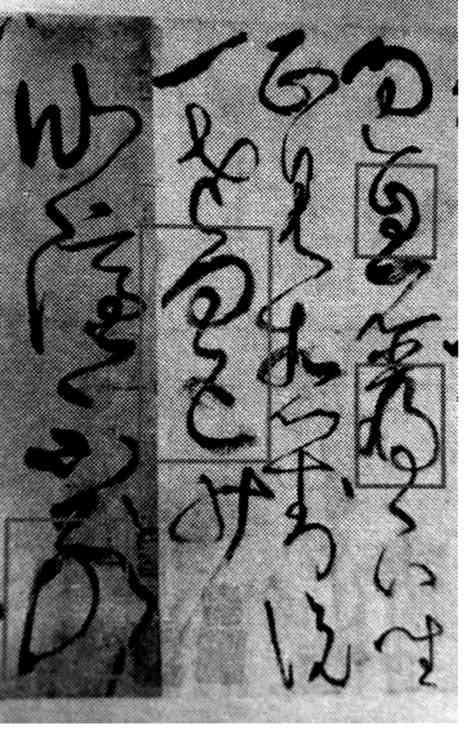

1. 气势: 气势是书法作品中最为直观的感受之一,它体现在线条的流畅与力量的展现上,好的书法作品往往能给人以一气呵成之感,其线条如行云流水般自然流畅,展现出书者的豪迈气概或温婉情怀。

2. 韵味: 韵味则是一种更为深层次的美感体验,它关乎到作品的整体氛围与情感表达,好的书法作品不仅在视觉上给人以美的享受,更能在心灵上引起共鸣,这种韵味往往体现在书者的个人风格、时代特征以及文化背景之中。

四、文化背景:深层次的艺术解读

任何艺术形式都离不开其特定的文化背景,书法也不例外,了解书法的文化背景能够帮助我们更深入地理解其艺术价值与历史意义。

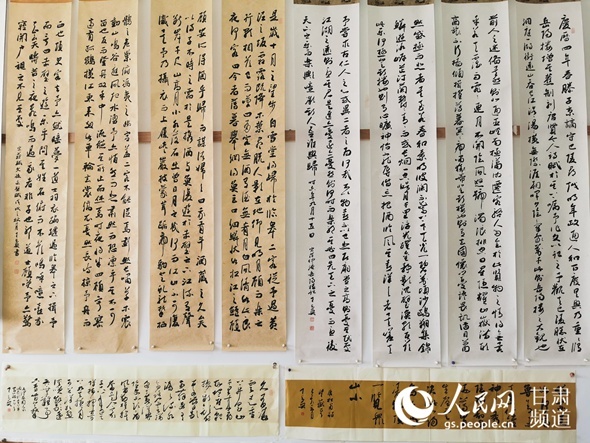

1. 历史沿革: 书法的发展经历了甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书、行书、草书等多个阶段,每个阶段都有其独特的风格与特点,了解这些历史沿革能够帮助我们更好地把握不同书体之间的传承与发展关系。

2. 书家生平与时代特征: 书家的生平经历、性格特点以及所处的时代背景都会在其作品中留下深刻的印记。“二王”(王羲之、王献之)的作品体现了魏晋时期士人追求自然、超脱的精神风貌;而颜真卿的作品则展现了唐代书家刚健雄浑的民族气节,通过了解这些信息,我们可以更深入地理解作品背后的文化内涵与精神价值。

3. 哲学思想与审美观念: 书法不仅仅是文字的书写,更是一种哲学思想的表达与审美观念的体现,如道家的“道法自然”、儒家的“中庸之道”等哲学思想都在书法中有所体现,不同时代的审美观念也会影响书家的创作风格与审美取向,了解这些文化背景能够帮助我们更全面地把握书法作品的艺术价值与历史意义。

书法鉴赏应从笔法、结构、气韵以及文化背景四个方面入手,这四个方面相互关联、相互渗透,共同构成了书法艺术的完整体系,通过多角度的鉴赏与分析,我们不仅能够领略到书法之美,更能深刻理解其背后的文化内涵与艺术价值,在快节奏的现代生活中,书法鉴赏如同一股清流般滋润着我们的心灵世界让我们在静谧中感受那份来自千年前的文化魅力与艺术力量。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...