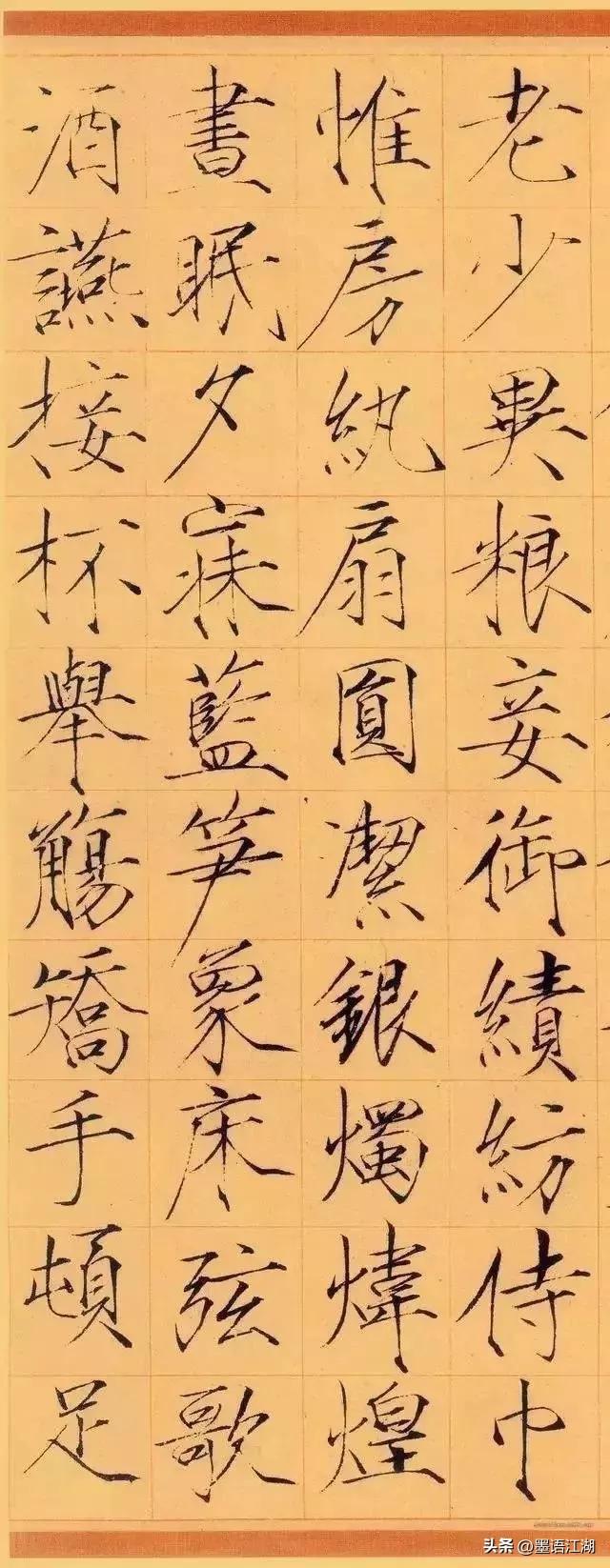

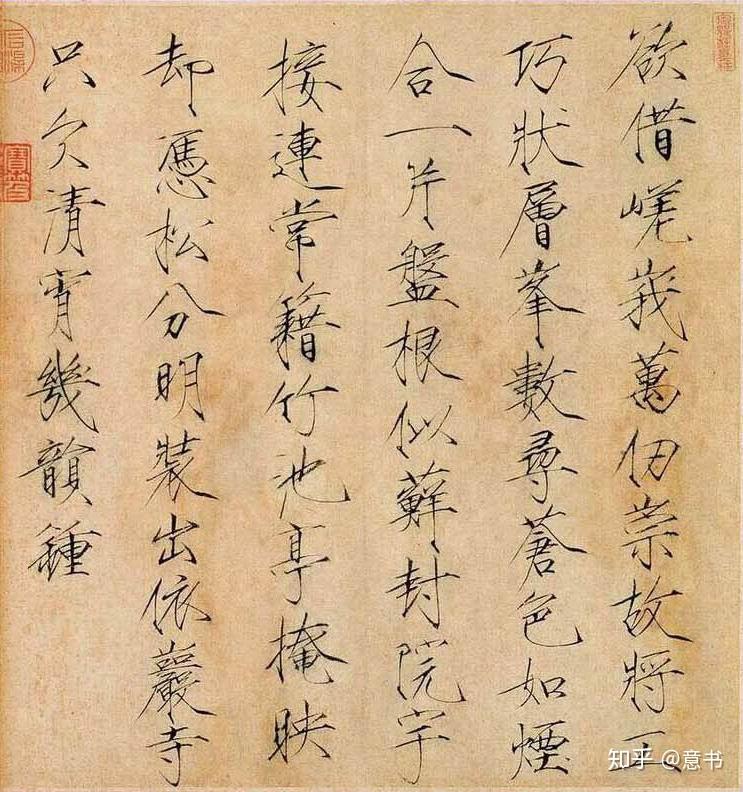

瘦金体,一种独特的书法艺术形式,以其独特的笔触和结构,在书法界独树一帜。其创始人宋徽宗赵佶,不仅是一位皇帝,更是一位才华横溢的艺术家。瘦金体以其瘦劲挺拔、利落爽朗的独特风格,展现了创作者对艺术的极致追求和独特理解。这种艺术形式也伴随着孤独与挑战,因为其独特的风格并不被所有人所接受和欣赏。在历史的长河中,瘦金体曾一度被冷落和遗忘,但随着时间的推移,其独特的魅力逐渐被人们所发现和认可。瘦金体已成为中国书法艺术中的一颗璀璨明珠,代表着中国文化的独特魅力和艺术家的创新精神。

在浩瀚的中国书法艺术长河中,瘦金体以其独特的艺术风格和鲜明的个性,如同一颗璀璨却孤高的星辰,在历史的天幕上闪烁着不朽的光芒,在大众的视野中,它似乎并未像楷书、行书那样广为流传,成为家喻户晓的书法流派,本文将探讨瘦金体为何在普及度与受欢迎程度上略显“曲高和寡”,并试图从其艺术特性、历史背景、审美取向以及时代变迁的视角,揭示其背后的原因。

一、艺术特性:极致与偏执的双重奏

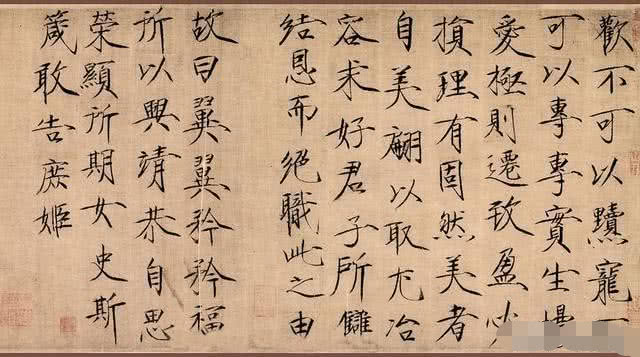

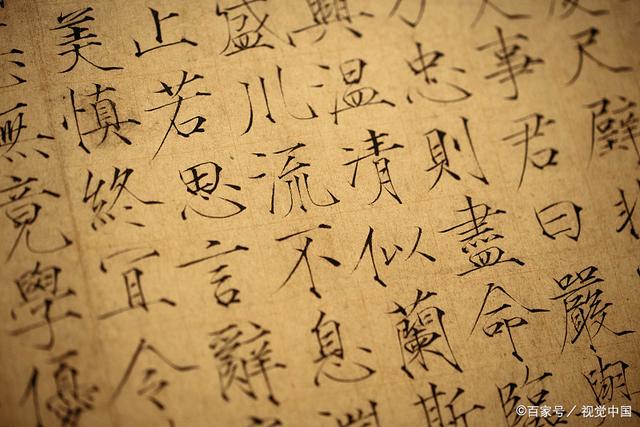

瘦金体,又名“瘦筋体”,由北宋徽宗赵佶所创,以其笔画瘦长挺劲、结构严谨、线条流畅而著称,这种书体的独特之处在于其对“骨法用笔”的极致追求,每一笔都力求展现出力量与速度的完美结合,仿佛能透过纸背感受到书写者内心的刚毅与决绝,这种对“瘦”与“硬”的极端追求,也使得瘦金体在视觉上显得较为单一和冷峻,缺乏了传统书法中那种温润如玉、流畅自然的韵味,对于追求平和、和谐之美的普通观赏者而言,瘦金体的这种“另类”美感可能难以亲近,从而影响了其广泛接受度。

二、历史背景:皇权下的艺术孤岛

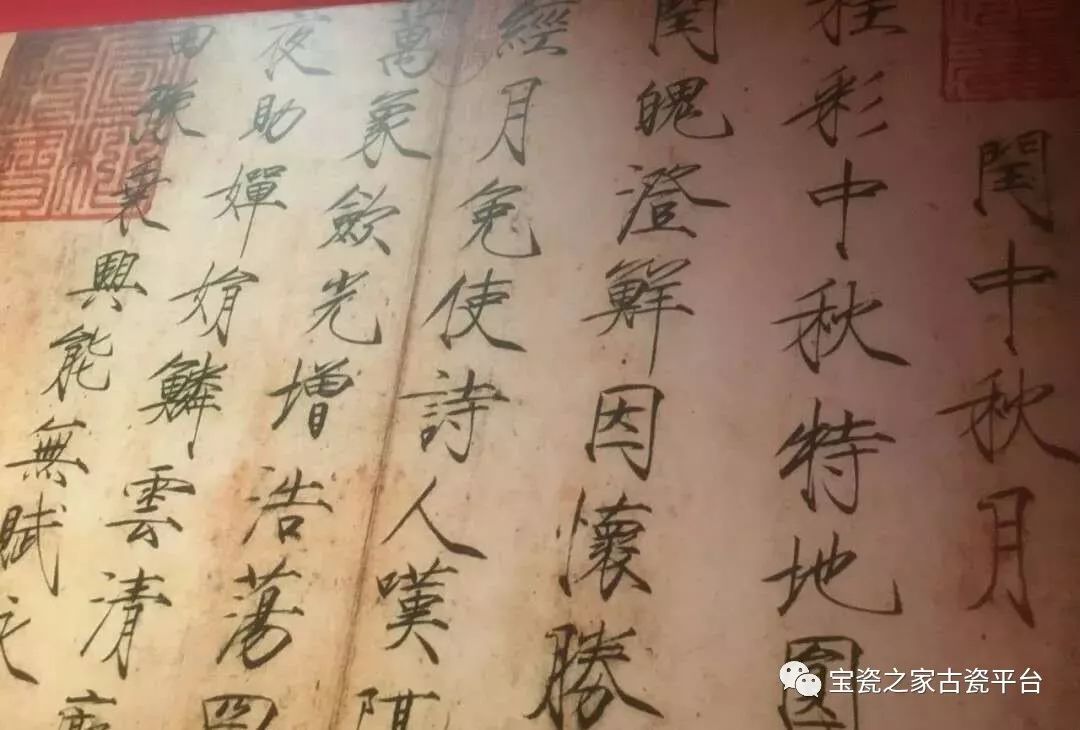

瘦金体的诞生,与北宋皇室的特殊环境密不可分,作为皇帝的徽宗赵佶,其书法虽被誉为“独步天下”,但他的身份和地位使得瘦金体在某种程度上成为了一种“御用”艺术,局限于宫廷内部的小圈子中流传,这种特殊的文化背景,限制了瘦金体向民间广泛传播的可能性,加之宋代以后,社会风气和审美倾向的转变,更加注重实用性和大众化,而瘦金体因其独特的艺术风格和较高的创作门槛,难以满足大众的普遍需求和审美习惯,逐渐在历史的长河中成为了小众的艺术形式。

三、审美取向:时代变迁下的审美更迭

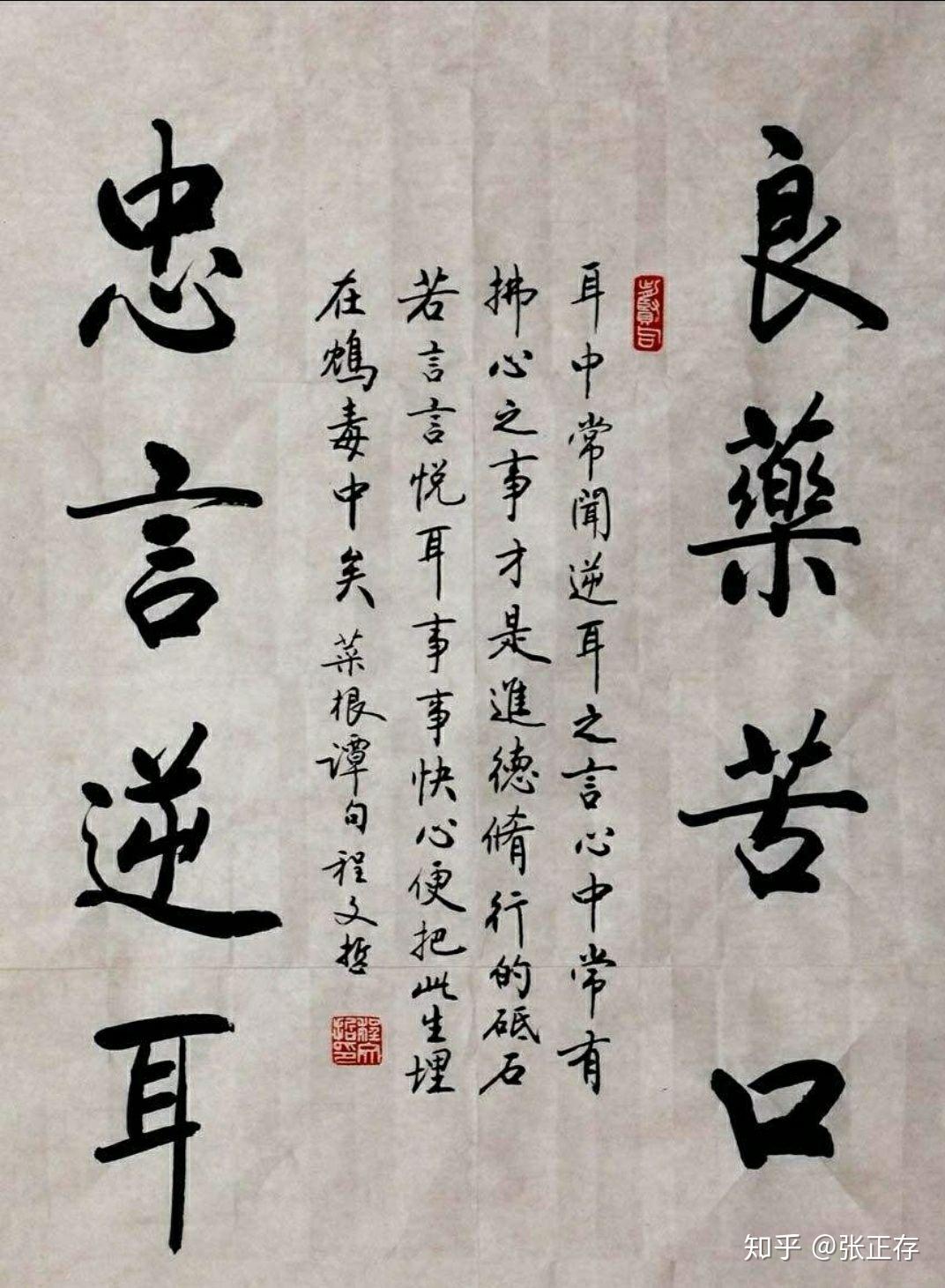

审美观念是随着时代变迁而不断演变的,在古代,书法作为文人雅士修身养性、表达情感的重要方式,其价值更多地体现在精神层面和个人修养上,瘦金体的出现,虽然体现了个人风格的极致追求,但在那个时代背景下,更多人还是倾向于那些能够传达温情、平和之美的书体,随着社会的发展和文化的多元化,现代人的审美更加注重多样性和包容性,倾向于那些既能展现个人情感又能与大众产生共鸣的艺术形式,瘦金体因其独特的艺术语言和较高的欣赏门槛,难以满足现代人快速消费文化产品的需求和审美偏好,因此在大众文化中逐渐边缘化。

四、教育普及:传统与现代的碰撞

在当今的教育体系中,虽然书法作为传统文化的重要组成部分被纳入课程,但受制于教学资源和师资力量等因素,对于瘦金体这样的高难度、小众书体往往难以深入教学,大多数学习者在有限的课堂时间内更倾向于学习那些更为基础、易于上手的书体,如楷书、行书等,这种教育上的“实用主义”倾向,进一步限制了瘦金体的普及和推广,互联网时代的信息爆炸使得人们更容易接触到那些更为直观、易于理解的视觉艺术形式,而瘦金体因其独特的艺术语言和深邃的内涵,往往需要更长时间的沉浸和解读才能领略其美,这在快节奏的现代生活中显得尤为奢侈。

瘦金体的不受欢迎,是多种因素交织的结果,它既是艺术探索的极致表现,也是特定历史背景下的产物;既是个人风格的彰显,也是时代审美的缩影,尽管在普及度和受欢迎程度上不如其他书体,但瘦金体所代表的独特美学价值和艺术探索精神,却值得我们深思和珍视,它像一位孤独的行者,在历史的长廊中缓缓前行,用其独特的方式诉说着对美的执着追求和对艺术的深刻理解,在这个多元化、快节奏的时代里,或许我们应该放慢脚步,静下心来,去感受那份超越时代的、孤独而纯粹的美感,我们才能真正理解并欣赏瘦金体这一艺术瑰宝的独特魅力所在。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...