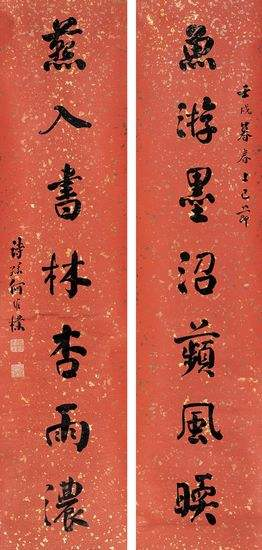

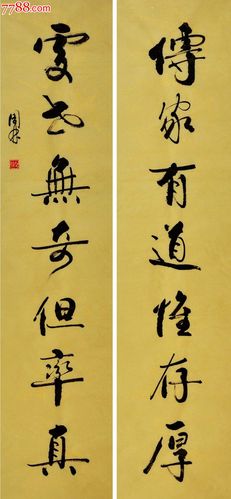

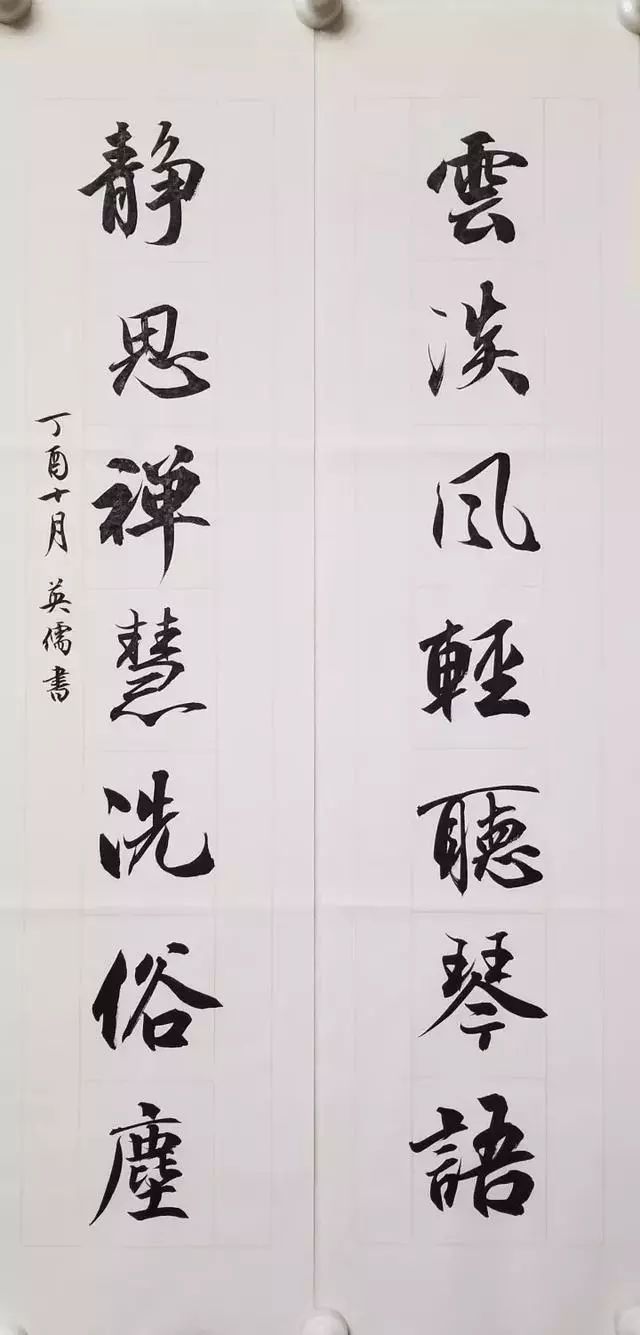

毛笔书法作品以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴,深受人们喜爱。对联作为书法艺术中的一种重要形式,更是展现了汉字的韵律美和结构美。一副好的对联,不仅要求字迹工整、笔力雄健,更要求内容富有哲理、寓意深远。在欣赏毛笔书法作品时,我们不仅可以感受到书法家们对笔墨的驾驭能力,还能领略到中华文化的博大精深。通过对联的欣赏,我们能够更好地理解中国文化的精髓,感受到传统文化的独特魅力。无论是横批、上联还是下联,每一笔每一划都蕴含着书法家的情感和思想,让人在欣赏中产生共鸣和感悟。

在中华文化的长河中,毛笔书法不仅是文字的书写艺术,更是情感与哲思的载体,它以独特的笔触、墨色和结构,展现了中华民族深厚的文化底蕴和审美追求,对联作为毛笔书法的一种重要形式,不仅要求文字对仗工整、意义深远,还讲究书写的韵律美和视觉效果,是集文学、艺术、哲学于一体的独特艺术形式,本文将通过对几幅经典毛笔书法对联作品的欣赏,探讨其艺术魅力与文化价值。

一、对联的起源与特点

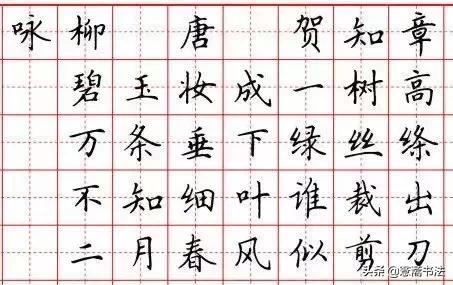

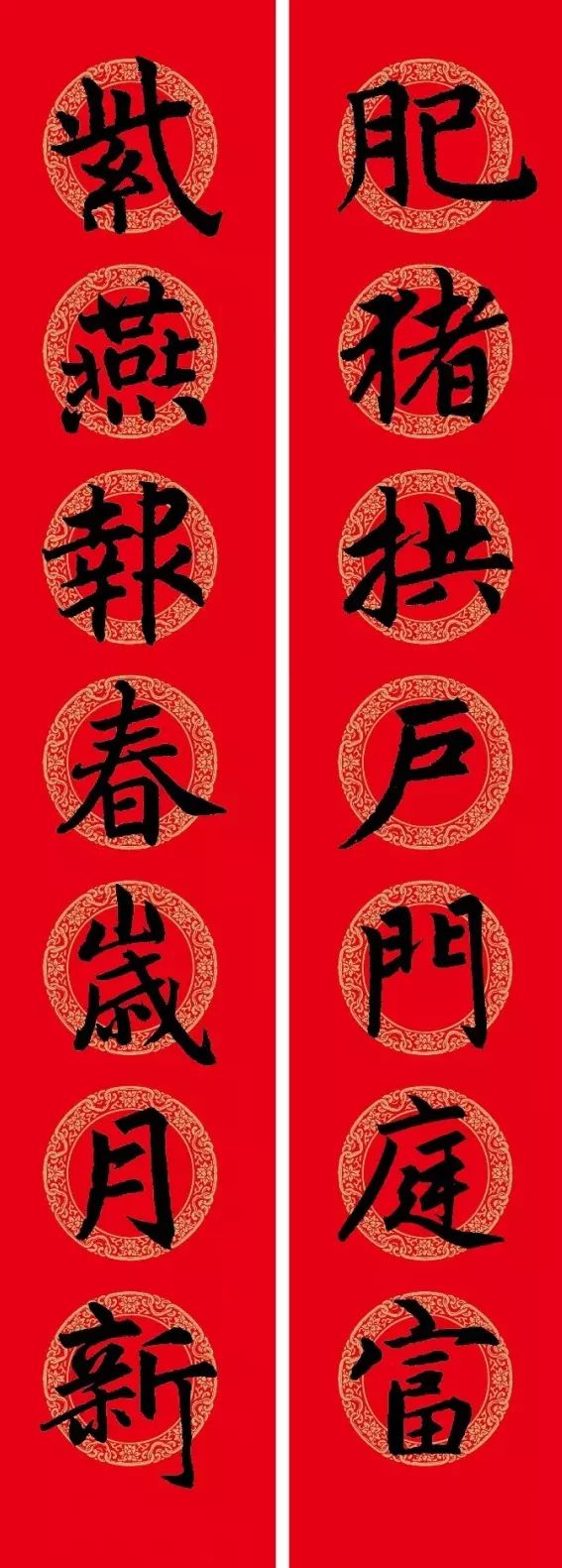

对联,又称楹联、对子,起源于古代的桃符和春帖,最早可追溯到三国时期,它是一种对偶文学,由上联和下联组成,要求字数相等、平仄相协、意义相关或相对,对联的创作既可独立成章,也可作为建筑物、器物上的装饰性文字,如门楣、屏风、碑刻等,其特点在于精炼、含蓄、富有哲理,既能表达节日的喜庆气氛,也能抒发个人的情感与志趣。

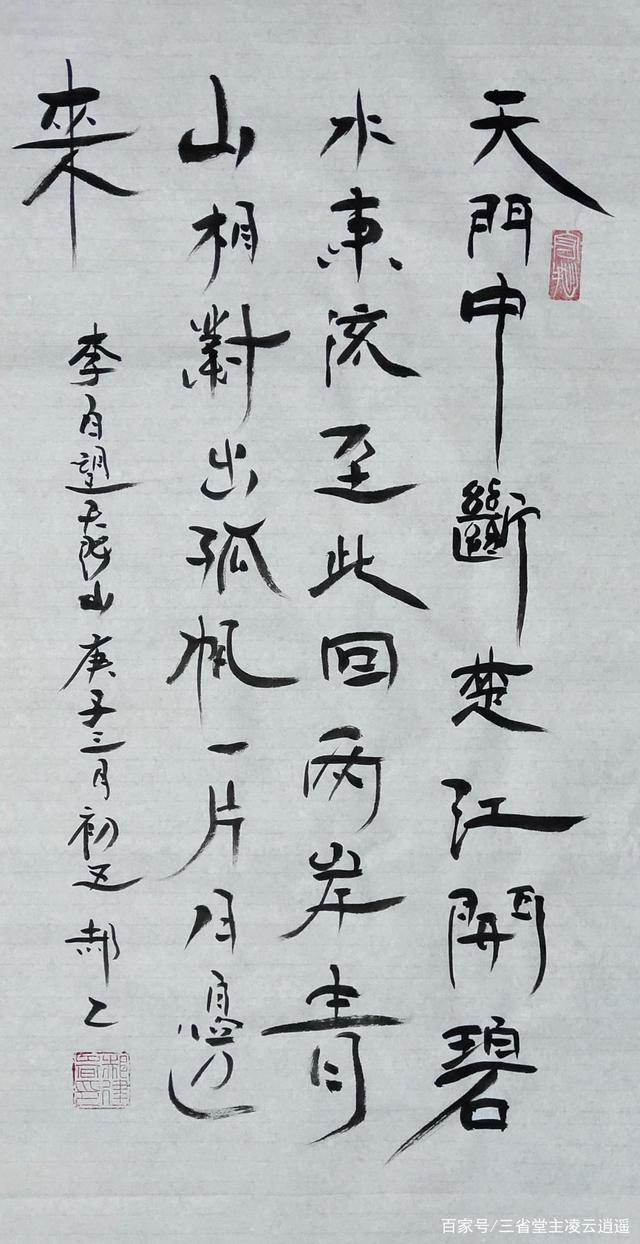

二、经典毛笔书法对联作品欣赏

1. 郑板桥《竹石图》题诗联

郑板桥(1693-1765),清代著名书画家、文学家,“扬州八怪”之一,其书法风格独特,自成一家,在《竹石图》中,他不仅绘竹石以寄情,还题写了一副对联:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。”此联以竹自喻,表达了作者坚韧不拔、高风亮节的精神追求,在毛笔书法中,郑板桥运用了行草的流畅与飞白技巧,使得文字既有力度又不失灵动,与画中的竹石相得益彰,展现了书与画的完美结合。

2. 苏轼《赤壁怀古》联

苏轼(1037-1101),宋代大文豪、书法家,“唐宋八大家”之一,其《赤壁怀古》一诗中的“大江东去浪淘尽,千古风流人物”虽非直接作为对联出现,但后人常以此句为上联,配以下联“故国神游多感慨,江山如画何时休”,形成一幅完整的对联,此联以赤壁之战为背景,抒发了对历史沧桑、英雄逝去的无限感慨,苏轼的书法风格雄浑豪放、气势磅礴,在这副对联中得到了淋漓尽致的体现,每一个字都仿佛蕴含着历史的回响和江河的波澜。

3. 沈尹默《兰亭序》后题联

沈尹默(1883-1971),现代著名书法家、教育家,他在《兰亭序》后题写的对联:“临池学书砚生池水墨染黑,对帖观帖眼作秋波不转。”此联不仅是对自己学书经历的回顾与自嘲,也道出了书法学习的艰辛与乐趣,沈尹默的书法深受二王(王羲之、王献之)影响,又融入个人风格,此联中可见其运笔流畅自然、结构严谨而不失灵动,墨色浓淡相宜,展现了高超的书法技艺和对传统文化的深刻理解。

三、对联的审美价值与文化意义

1. 审美价值

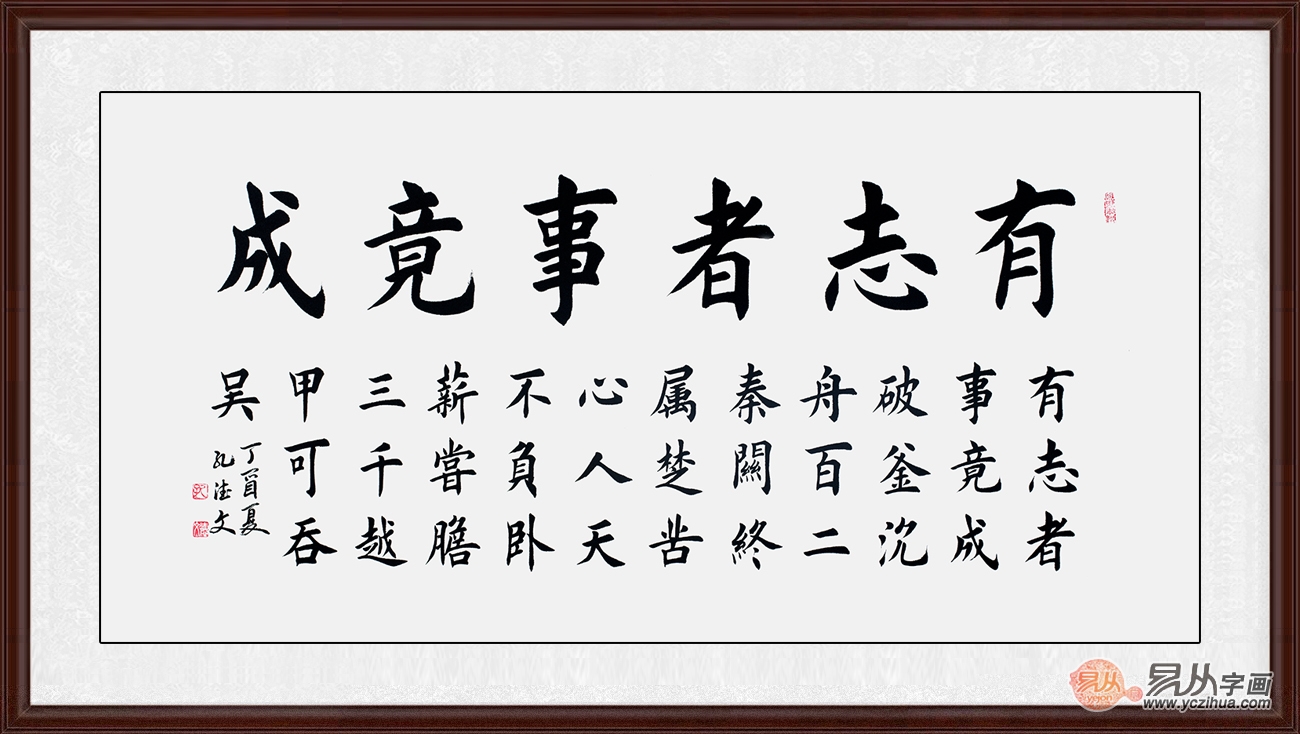

对联作为一种独特的艺术形式,其审美价值体现在多个方面:一是形式美,即文字的对仗工整、字数相等、平仄相协;二是意境美,通过精炼的文字传达出深远的意境和情感;三是笔墨美,毛笔书法的运笔、结字、墨色变化等技巧的运用,使作品具有独特的艺术魅力;四是章法美,包括字与字、行与行之间的布局安排,以及与周围环境的和谐统一。

2. 文化意义

对联不仅是文学与艺术的结合体,更是中华文化的传承者与传播者,它蕴含着丰富的哲学思想、道德观念和审美追求:一是体现了“天人合一”的宇宙观和“中和”之美;二是反映了儒家“仁爱”、“礼义”等道德观念;三是体现了道家“自然”、“无为”的哲学思想;四是通过文字的巧妙组合和意义的深刻表达,传递了人们对美好生活的向往和对自然、历史、人生的深刻思考。

四、现代毛笔书法对联的创作与发展

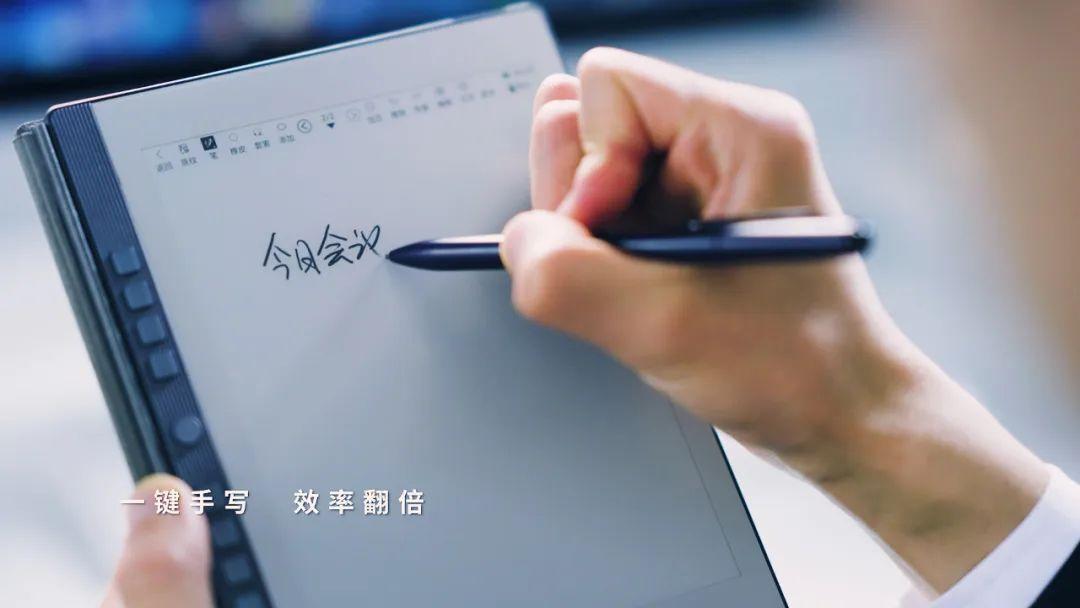

随着时代的发展和文化的交流融合,现代毛笔书法对联在继承传统的基础上也呈现出新的面貌和特点:一是创作题材更加广泛多样,除了传统的节日庆典、自然景观、历史典故外,还涉及现代生活、科技发展等新领域;二是形式更加灵活多变,不仅有传统的竖式对联,还有横式、扇形等多种形式;三是技法上融合了不同书体的特点和创新元素,如将行书与篆刻结合、草书与现代设计理念融合等;四是传播方式更加多元化和便捷化,通过网络平台、社交媒体等渠道让更多人了解和欣赏毛笔书法对联的艺术魅力。

毛笔书法作品中的对联不仅是文字的艺术展现,更是中华文化的精神传承,它以独特的艺术形式和深刻的内涵吸引了无数爱好者的目光和心灵,通过对经典作品的欣赏和学习我们可以更好地理解中华文化的博大精深和独特魅力也能在快节奏的现代生活中找到一片宁静致远的精神家园,让我们在欣赏这些精美绝伦的毛笔书法对联时不仅能够感受到其外在的形式美更能体会到其中蕴含的深厚文化底蕴和人文精神。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...