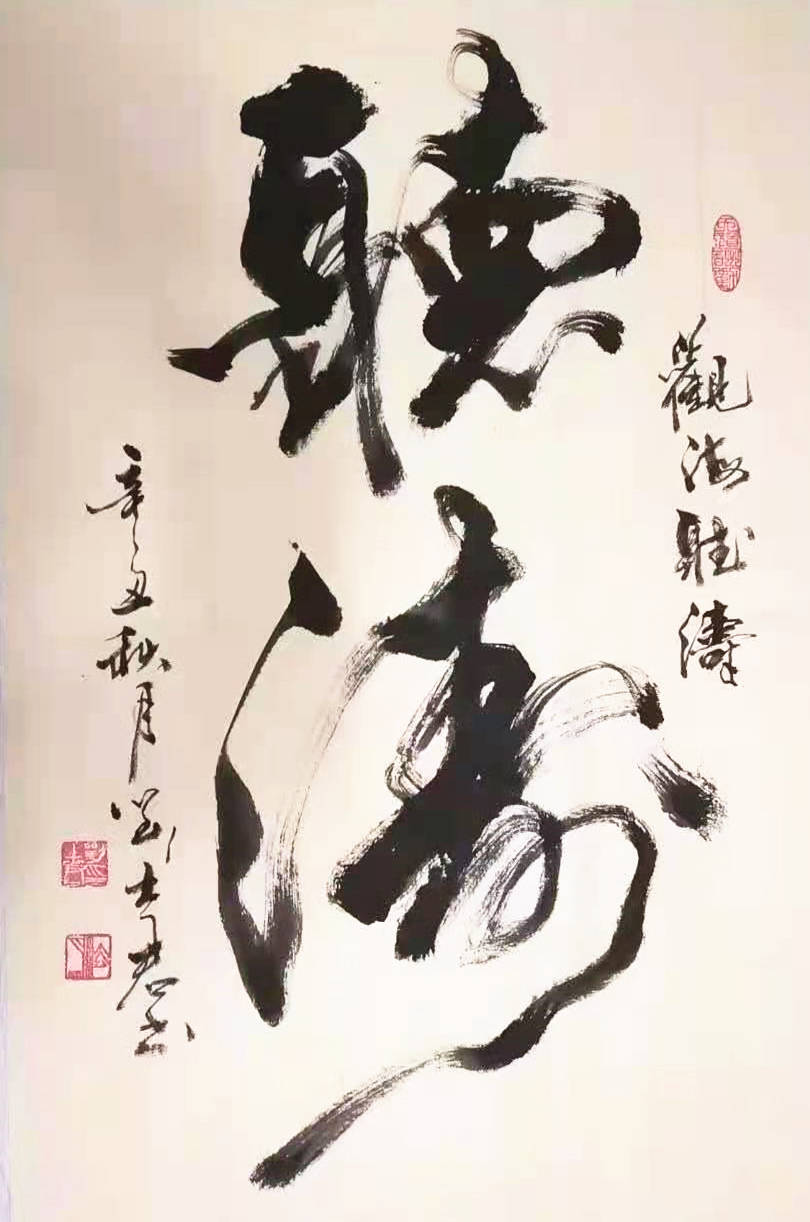

中国书法,作为中华文化的瑰宝,承载着千年的文化传承与艺术魅力。从甲骨文到篆、隶、楷、行、草,书法形式多样,风格各异,每一笔一划都蕴含着深厚的文化内涵和历史积淀。书法不仅是文字的书写,更是一种艺术表达,它通过笔墨的浓淡干湿、线条的曲直顿挫,展现出书者的情感与思想。在快节奏的现代生活中,书法如同一股清流,让人静心凝神,感受传统文化的韵味与魅力。无论是书斋中的案头小品,还是大庭广众之下的挥毫泼墨,书法都以其独特的艺术形式,传递着中华民族的精神追求和文化自信。

在中国悠久的历史长河中,书法作为一种独特的艺术形式,不仅承载着记录历史、传递信息的实用功能,更成为了中华民族文化与精神的重要载体,它以独特的笔触、结构与墨色变化,展现了中国人对美的追求、对自然的感悟以及对哲学的思考,本文将带您走进中国书法的世界,探索其发展历程、艺术特点、流派风格以及在现代社会中的传承与创新。

一、书法艺术的起源与发展

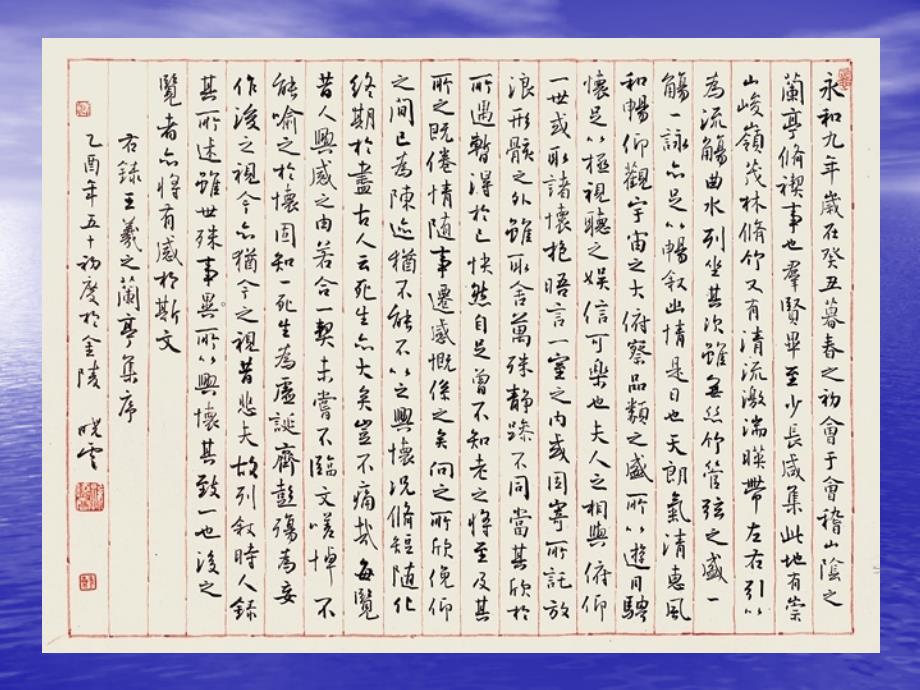

中国书法的起源可追溯至商代甲骨文,那时的文字主要用于占卜记录,刻于龟甲兽骨之上,虽为早期文字形态,却已初具书法之美,随后是西周的钟鼎文、春秋战国时期的石鼓文,直至秦代小篆的统一,书法的艺术性逐渐从实用中分离出来,形成了独立的艺术门类,汉魏六朝时期,隶书、楷书、行书、草书相继成熟,书法艺术迎来了第一个高峰,出现了“二王”(王羲之、王献之)等书法大家,他们的作品至今仍被视为经典。

唐代是书法发展的鼎盛时期,唐太宗李世民推崇王羲之,设立“书学”,使得书法教育普及,涌现出颜真卿、柳公权等大家,楷书达到了前所未有的高度,宋代以后,随着印刷术的兴起和文人画的兴起,书法开始注重个性表达和情感抒发,出现了以苏轼、黄庭坚为代表的“尚意”书风,元代、明代、清代乃至近现代,书法在保持传统的基础上不断演变创新,形成了多姿多彩的艺术风貌。

二、书法艺术的特点

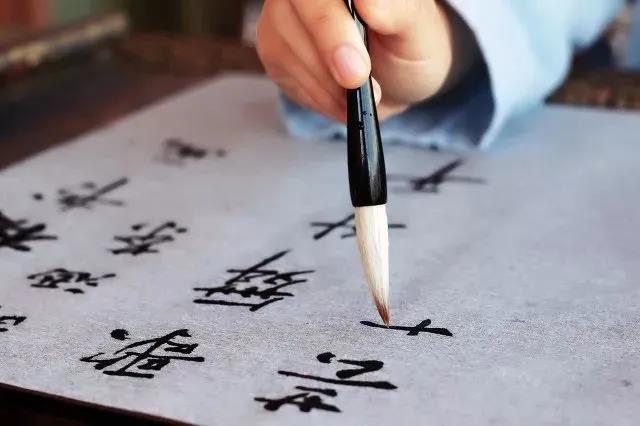

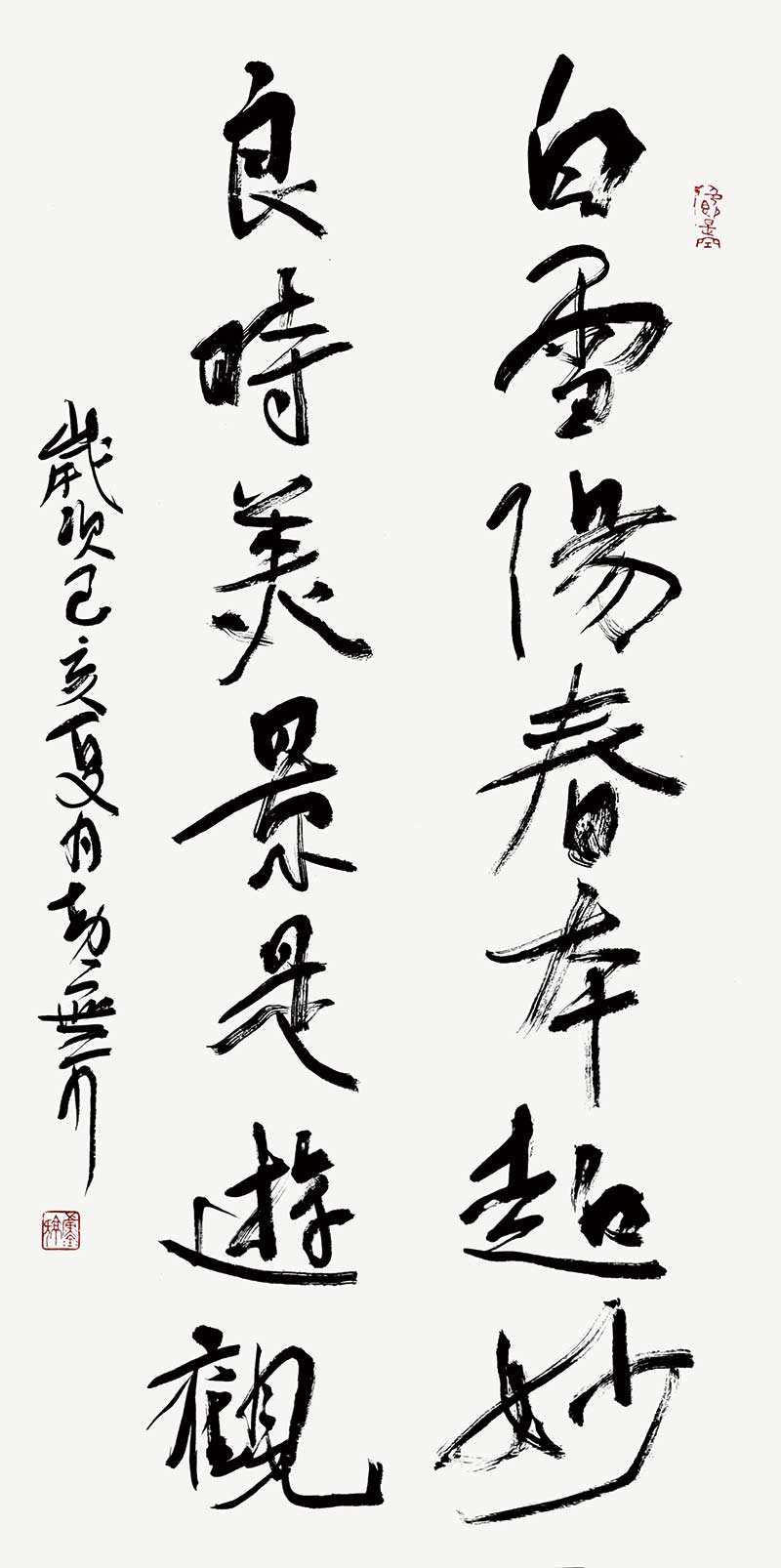

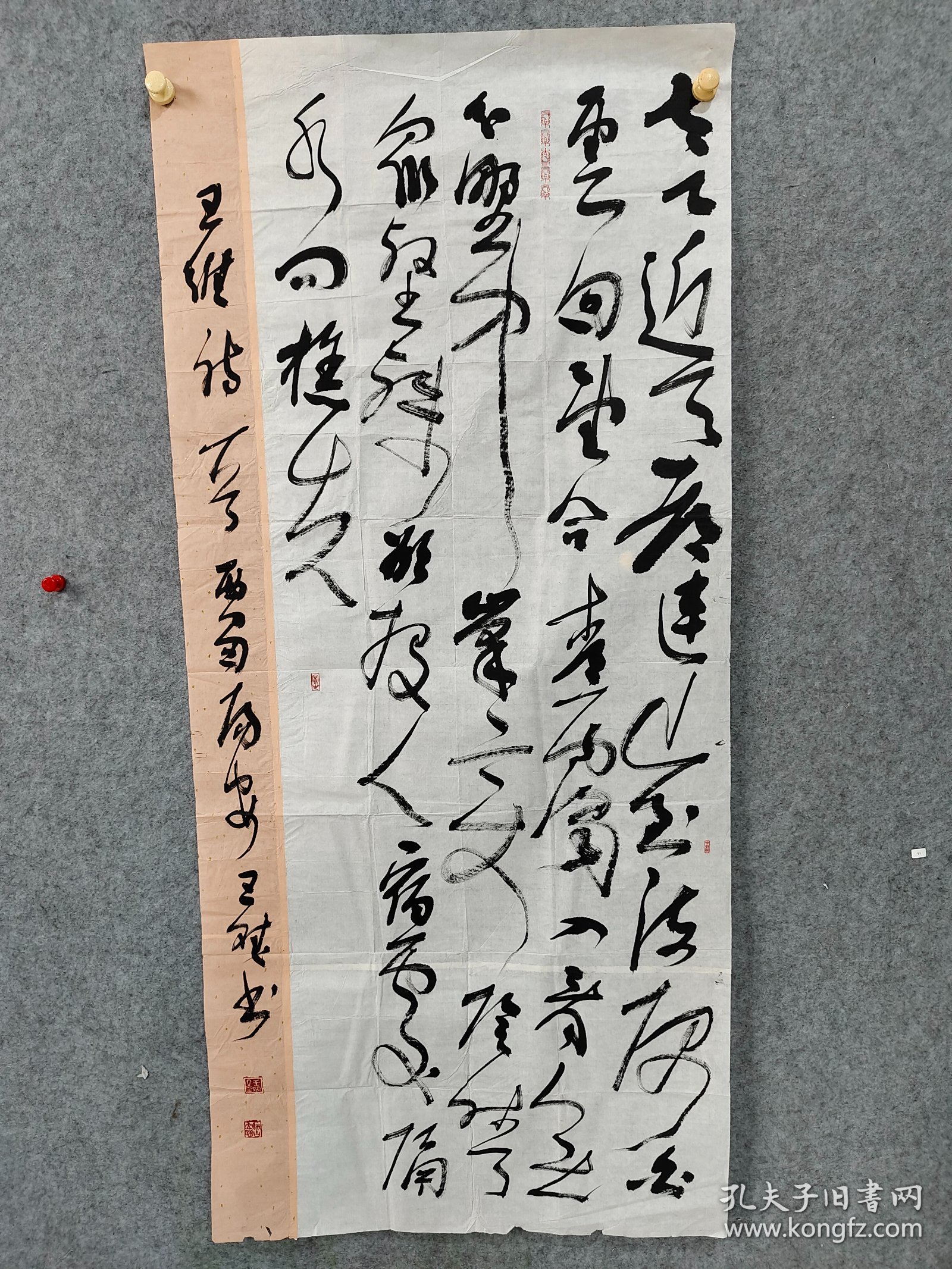

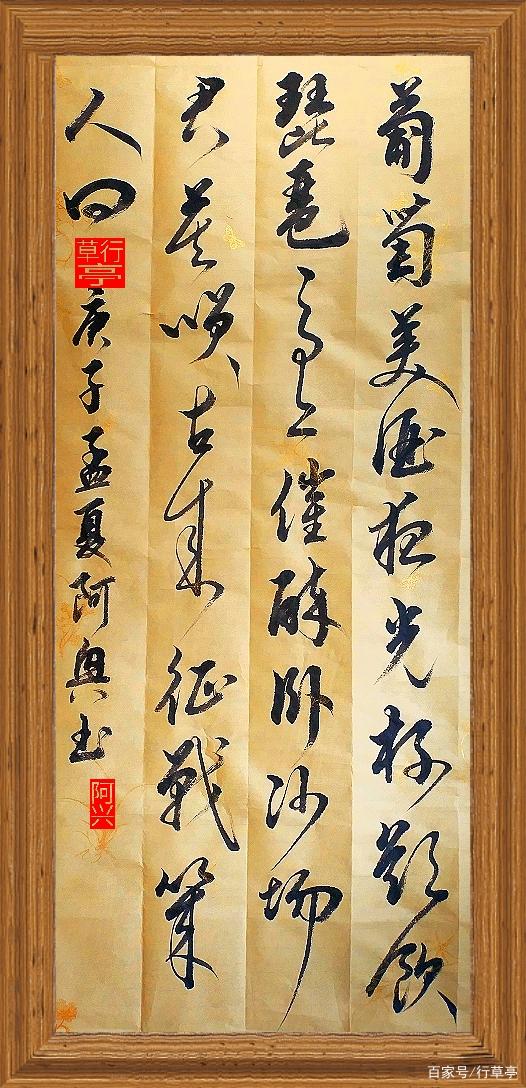

中国书法之美,首先体现在其独特的工具——毛笔上,毛笔的柔软性与弹性赋予了书法家以“力透纸背”的表达能力,通过提按、顿挫、转折等技巧,可以表现出千变万化的线条质感,墨色的浓淡干湿、纸张的吸水性等因素也极大地丰富了书法的表现力。

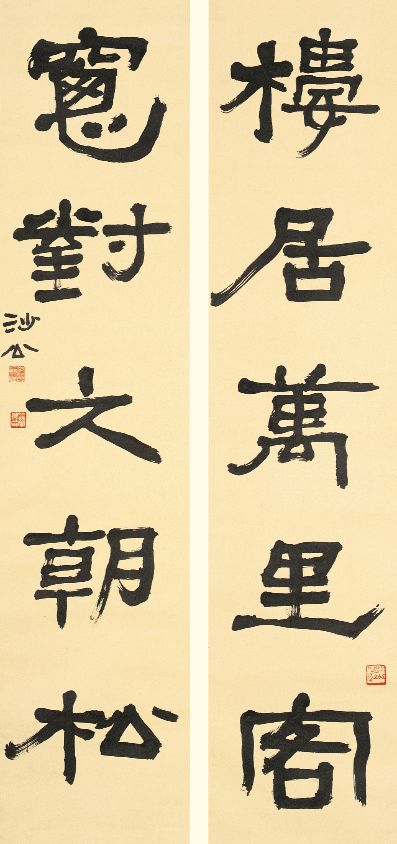

结构上,中国字的结构讲究“平衡”、“对称”与“呼应”,每一个字都像是一个微型的建筑,既稳定又富有动感,在章法布局上,书法家需考虑字与字、行与行之间的呼吸空间,使整幅作品既和谐统一又富有节奏感。

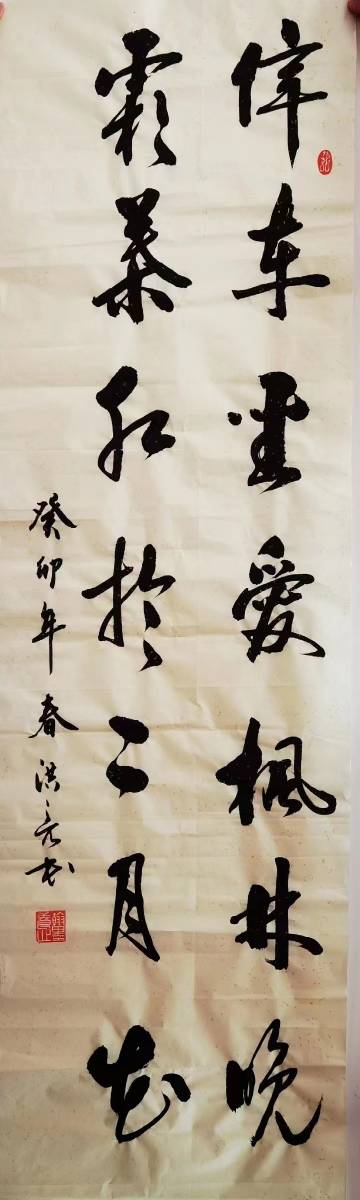

书法不仅是技艺的展现,更是心性的修炼和情感的流露,古人云:“书为心画”,好的书法作品往往能反映出作者的性格、情绪乃至思想境界。

三、主要流派与风格

中国书法流派众多,各具特色,以“二王”为代表的“帖学”注重韵味与流畅性;颜真卿的楷书则以雄浑厚重著称,体现了盛唐气象;而赵孟頫的书法则融合了晋唐风韵与个人创新,被誉为“圆润流畅”;到了明代,祝枝山、徐渭等人开创了“尚态”之风,追求个性与情感的自由表达,还有以张旭、怀素为代表的草书,其狂放不羁的笔触展现了书法艺术的极致魅力。

四、现代社会的传承与创新

进入21世纪,随着科技的发展和社会文化的多元化,中国书法面临着新的挑战与机遇,传统书法的教育逐渐被纳入学校课程体系,通过数字化手段如在线课程、虚拟现实技术等,让更多人尤其是青少年能够便捷地接触和学习书法艺术;一些艺术家尝试将传统书法与现代设计、数字艺术相结合,创造出具有时代特色的新形式,如数字水墨画、光影书法等,使古老的书法艺术焕发新的生命力。

国际文化交流的加深也让中国书法走向世界舞台,越来越多的外国友人通过学习书法了解中国文化,而中国书法展也在世界各地举办,成为连接不同文化的重要桥梁。

中国书法,作为中华文化的瑰宝,它不仅仅是文字的书写艺术,更是中华民族精神与智慧的结晶,它以独特的魅力跨越时空界限,连接着过去与未来,承载着对美的追求与对文化的自信,在快速发展的现代社会中,中国书法依然保持着其不可替代的地位,继续以其独有的方式讲述着中国故事,传递着东方美学,让我们在笔墨间感受那份跨越千年的文化韵律,共同守护并传承这份宝贵的文化遗产。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...