中国书法演变史是一部跨越千年的艺术变迁史,从甲骨文、金文、篆书、隶书、草书、行书到楷书,每一种书体都承载着不同历史时期的文化特色和审美追求。甲骨文是商代晚期刻在龟甲兽骨上的文字,金文则是西周至春秋战国时期铸刻在青铜器上的文字,两者都是中国书法的早期形态。篆书则以秦代小篆为代表,其规范化的笔画和结构为后来的书法发展奠定了基础。隶书在汉朝时期兴起,其笔画平直、结构方正,标志着书法从篆书向楷书的过渡。草书和行书则分别在魏晋南北朝和唐朝时期兴起,前者以草率、流畅的笔触为特点,后者则兼具草书的流畅和楷书的规范。而楷书则是在隋唐时期逐渐成熟,其笔画规范、结构严谨,成为后世书法的主要形式之一。,,中国书法演变史不仅是一部文字发展的历史,更是一部文化、艺术和审美的演变史。从古至今,书法家们不断探索、创新,形成了丰富多彩的书法风格和流派,如“二王”的妍美流便、“颜筋柳骨”的雄健有力等。这些风格和流派不仅丰富了中国的文化内涵,也成为了世界文化宝库中的瑰宝。

在中国悠久的历史长河中,书法作为一种独特的艺术形式,不仅承载着文字的记录功能,更成为了中华民族文化传承与精神表达的重要载体,从甲骨文的神秘古朴到楷书的工整规范,中国书法经历了从实用到艺术的华丽转身,其演变历程不仅反映了社会文化的变迁,也见证了中华民族审美情趣的不断提升,本文将带您穿越千年的时光隧道,一探中国书法的演变史。

起源:甲骨文的神秘印记

约公元前14世纪至前11世纪的商朝时期,甲骨文作为中国最早的成熟文字系统应运而生,它最初被刻写在龟甲兽骨上,用于占卜记事,因此也被称为“卜辞”,甲骨文的字形结构简练,线条粗细不一,布局错落有致,虽为早期文字,却已初具书法之美,其独特的艺术风格,为后世书法的发展奠定了基础,是书法艺术萌芽的最初形态。

成熟:金文、篆书的典雅风范

随着社会进步,西周时期出现了金文,即铸刻在青铜器上的文字,金文相较于甲骨文,字形更加规整,笔画圆润流畅,展现出一种庄重典雅的审美倾向,到了秦朝,统一六国后,秦始皇下令以小篆为标准字体,颁行全国,小篆的出现标志着中国书法的正式成熟,小篆笔画匀称,结构严谨,既有对称之美,又不失灵活多变,为后世书法艺术的发展提供了规范与灵感。

过渡:隶书、草书的创新与变革

隶书是继小篆之后出现的一种书体,起源于战国时期,盛行于汉代,隶书打破了小篆的曲线美,改为以横竖撇捺为主,字形扁平方正,笔画平直有力,书写起来更为便捷,隶书的出现,标志着书法从篆书的象形转向符号化、抽象化,是书法史上的一次重大变革,同时期,草书也开始萌芽,其特点是笔画连绵不断,结构简省,虽难辨认,但自由奔放,为书法艺术增添了新的表现力。

鼎盛:楷书、行书的工整与韵律

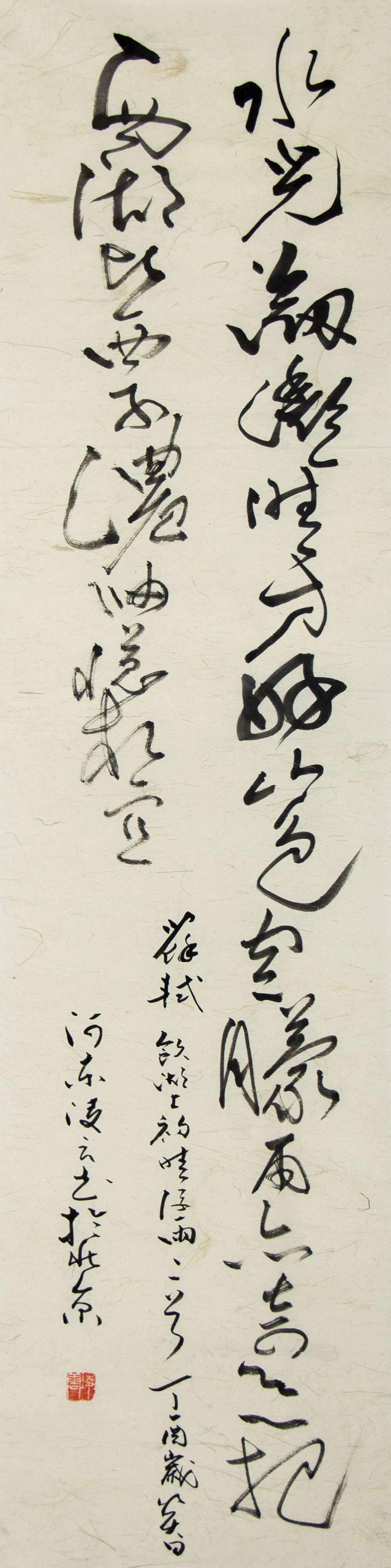

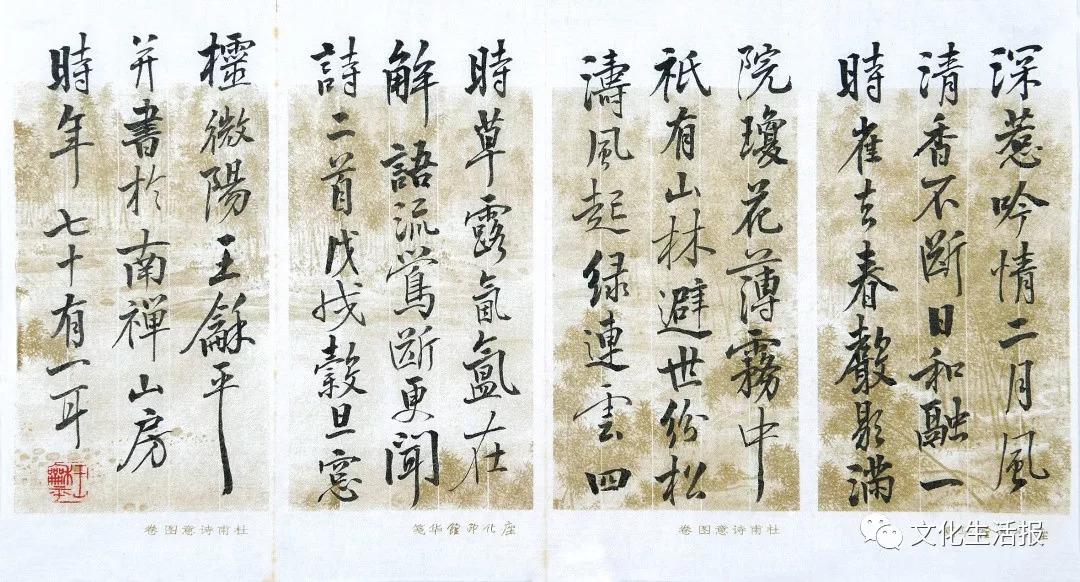

唐代是中国书法发展的鼎盛时期,楷书在这一时期达到了新的高度,楷书又称真书、正书,其特点是字形方正,笔画规整平直,结构严谨而不失灵动,欧阳询、颜真卿、柳公权等楷书大家的出现,将楷书的艺术水平推向了新的高峰,行书也在唐代得到了极大的发展,行书介于楷书与草书之间,既保留了楷书的工整规范,又融入了草书的流畅与韵律感,如王羲之的《兰亭序》便是行书的典范之作,展现了行云流水般的自然之美。

多元发展:宋元明清的书法新貌

进入宋元明清时期,随着社会文化的进一步发展,书法艺术呈现出更加多元化的趋势,宋代书法注重个性表达与意境营造,如苏轼、黄庭坚等人的作品,既有严谨的法度又不失个人风格,元代书法则受赵孟頫等人的影响,追求古朴自然、圆润流畅的风格,明代书法则更加注重个人情感的抒发与笔墨技法的创新,到了清代,碑学兴起,对篆隶的重视使得书法艺术在传统与创新的交汇中找到了新的发展方向。

近现代:传统与现代的交融

近现代以来,随着西方文化的引入和现代社会的快速发展,中国书法也在传统与现代之间寻求着新的平衡点,传统书法的精髓被继续传承与发扬;书法家们也在探索如何将传统元素与现代审美、材料技术相结合,创造出具有时代特色的新风格,如启功、沈鹏等现代书法家的作品,既保留了传统书法的精神内核,又融入了现代设计的理念和元素。

中国书法的演变史是一部生动的文化发展史,它不仅记录了文字从实用到艺术的演变过程,更见证了中华民族审美观念的逐步提升和文化的不断传承与创新,从甲骨文的原始朴素到楷书的工整规范,再到现代书法的多元融合,每一次变革都凝聚着前人的智慧与心血,今天的我们,在欣赏和学习这些传世之作时,不仅能感受到笔墨间的韵律美和力量感,更能深刻体会到中华文化的博大精深与独特魅力,中国书法作为世界文化遗产的瑰宝之一,将继续在未来的岁月里绽放其不朽的光辉。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...