儿童国画竹子,以一笔一墨的细腻笔触,将自然之韵生动地呈现在宣纸上。他们以稚嫩的双手,模仿着大师们的技法,却也融入了自己的想象与情感。竹叶的轻盈、竹干的挺拔,在孩子们的笔下被赋予了新的生命。每一幅作品都是对自然之美的独特诠释,既是对传统文化的传承,也是孩子们创造力的展现。通过这样的创作过程,孩子们不仅能够感受到国画的魅力,还能在潜移默化中培养对自然和生活的热爱。

在中国的传统文化中,竹子不仅是自然界中一种坚韧不拔、高风亮节的植物,更是文人墨客笔下常见的题材,象征着气节、坚韧与谦逊,对于儿童而言,学习国画中的竹子,不仅是一种艺术启蒙,更是一次心灵的洗礼,让他们在笔墨间感受传统文化的魅力,培养耐心与观察力,本文将通过介绍儿童国画竹子的特点、教学意义、以及如何引导孩子进行创作,来探讨这一艺术形式对儿童成长的积极影响。

一、儿童国画竹子的艺术魅力

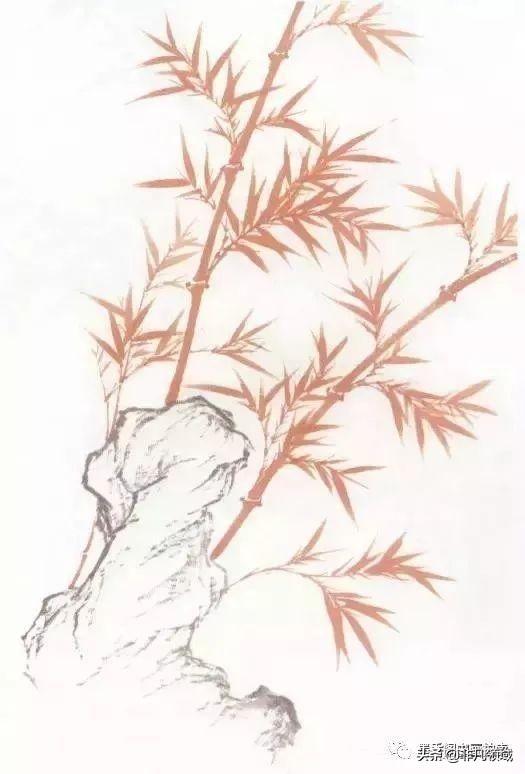

国画中的竹子,以其独特的线条美和意境深远的画面,展现了东方艺术的精髓,对于儿童来说,学习绘制竹子,首先能感受到的是其形态的多样性——无论是挺拔的竹竿、轻盈的竹叶,还是随风摇曳的姿态,都充满了生命力,通过国画的方式表现,孩子们可以学会用最简练的笔触,表达出竹子的神韵与气质。

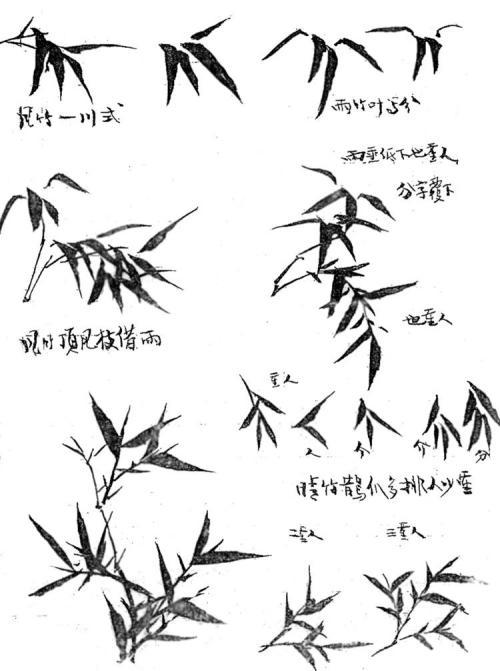

1. 线条的韵律:国画中的竹子,线条流畅而富有变化,既有直中有曲的刚劲,也有曲中带直的柔美,这种线条的练习,有助于培养儿童的观察力和手部控制力,使他们在反复的练习中,逐渐掌握如何运用笔锋来表现物体的质感与动感。

2. 意境的营造:国画讲究“意在笔先”,通过竹子的绘制,孩子们可以学习如何用有限的画面传达无限的意境,几竿竹子配以几片云雾或远山,就能营造出一种超脱尘世的宁静与高远,这种意境的体验,对于培养孩子的想象力和审美情趣大有裨益。

二、儿童国画竹子的教学意义

1. 传统文化传承:国画作为中国传统文化的重要组成部分,其学习过程本身就是对传统文化的传承,通过竹子这一主题的学习,孩子们能够近距离地接触到中国古典美学和哲学思想,如“宁可食无肉,不可居无竹”的生活哲学,以及“竹报平安”的吉祥寓意,从而增强对传统文化的认同感和自豪感。

2. 性格塑造:竹子以其“宁折不弯”的精神,成为坚韧不拔的象征,在绘画过程中,孩子们会不自觉地被这种精神所感染,从而在潜移默化中培养出坚韧、不屈不挠的性格,国画讲究“留白”与“简约”,这也有助于培养孩子谦逊、不浮躁的心态。

3. 艺术启蒙:国画是一种视觉艺术,它要求观察者具备敏锐的视觉感知能力和丰富的想象力,通过学习竹子的绘制,孩子们可以在实践中锻炼自己的观察力、想象力和创造力,为日后的艺术学习打下坚实的基础。

三、如何引导儿童进行国画竹子的创作

1. 基础技能训练:在开始绘制竹子之前,首先要进行基础技能训练,如握笔姿势、运笔方法等,对于儿童来说,使用毛笔可能是一个挑战,因此需要耐心指导他们掌握正确的握笔姿势和运笔力度,可以通过简单的线条练习(如直线、曲线)来帮助他们熟悉毛笔的特性。

2. 观察与模仿:在正式绘制之前,带领孩子仔细观察真实的竹子或优秀的国画竹子作品,引导他们注意竹子的生长结构、叶片的形态以及光影的变化,之后,可以让孩子尝试模仿这些作品进行练习,从简单的几竿竹子开始,逐渐增加难度和细节。

3. 创意发挥:当孩子掌握了基本的绘制技巧后,可以鼓励他们发挥自己的想象力和创造力,可以让他们尝试绘制不同季节、不同环境下的竹子(如雨后春笋、雪中竹林),或者将竹子与其他元素(如山水、花鸟)结合在一起进行创作,这样的练习不仅能提升他们的绘画技巧,还能激发他们的创新思维。

4. 情感表达:国画不仅仅是技巧的展现,更是情感的流露,在创作过程中,可以引导孩子思考自己与竹子的关系(如对竹子的喜爱之情、从竹子中学到的精神等),并将这种情感融入到作品中,这样不仅能提高作品的艺术感染力,也能让孩子在创作过程中得到心灵的滋养和成长。

儿童国画竹子的学习过程,是一个集传统文化传承、性格塑造与艺术启蒙于一体的过程,它不仅能让孩子们在笔墨间感受传统文化的魅力与深度,还能在潜移默化中培养他们的观察力、想象力和创造力,更重要的是,通过学习竹子的精神与气质,孩子们能够逐渐形成坚韧、谦逊的性格品质和积极向上的人生态度,家长和教师应当重视并鼓励儿童学习国画中的竹子这一传统艺术形式,让其在孩子们的心中生根发芽并茁壮成长为一种宝贵的文化财富和精神力量。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...