书法是中国传统文化的瑰宝,其历史悠久,源远流长。书法史的基础知识点包括:,,1. 起源:书法起源于古代象形文字,经过演变逐渐形成篆、隶、楷、行、草五种书体。,2. 代表人物:书法史上出现了许多杰出代表人物,如王羲之、颜真卿、欧阳询等,他们的作品被后人奉为经典。,3. 技法:书法技法包括笔法、墨法、章法等,其中笔法是最基本的技法,包括起笔、行笔、收笔等。,4. 风格:书法风格多样,有工整秀丽、豪放奔放、古朴自然等不同风格,每种风格都有其独特的艺术魅力。,5. 鉴赏:鉴赏书法作品需要从笔法、墨色、章法、气韵等方面进行综合分析,同时还要了解作品的历史背景和作者的艺术风格。,,了解这些基础知识点,可以帮助我们更好地欣赏和创作书法作品,感受中国传统文化的博大精深。

书法,作为中国传统文化中一颗璀璨的明珠,不仅承载着千年的历史变迁,还蕴含着深厚的文化底蕴和审美价值,它以独特的笔墨、结构和章法,展现了中华民族的智慧与艺术追求,本文将围绕书法史的基础知识点展开,从书体的演变、著名书法家及作品、书法理论及技法等方面进行详细解析,旨在为读者构建起一个清晰而全面的书法知识框架。

一、书体的演变:从甲骨到行草

书法的发展历程,是一部书体不断演进的历史,从最早的甲骨文、金文,到秦代的小篆、汉代的隶书,再到魏晋的楷书和唐宋的行书、草书,每一种书体都代表着不同历史时期的文化特征和审美取向。

甲骨文:商代晚期刻于龟甲兽骨上的文字,是汉字的早期形态,具有明显的象形特点,笔画多呈直线,结构简约。

金文:西周时期铸刻在青铜器上的文字,笔画圆润,布局错落有致,展现了早期书法的装饰性美。

小篆:秦始皇统一六国后推行的标准字体,笔画匀称,结构规整,为后续书体的规范化奠定了基础。

隶书:汉代的成熟书体,笔画由曲变直,结构扁平,便于书写,为章草的兴起提供了条件。

楷书:魏晋时期逐渐成熟的书体,笔画平直,结构严谨,成为后世书法学习的基础。

行书与草书:唐宋时期发展成熟,行书介于楷书与草书之间,既快捷又易认;草书则更为自由奔放,讲究“飞白”与“连绵”,是书法艺术性的极致体现。

二、著名书法家及作品

中国书法史上涌现了无数大师级人物,他们的作品不仅技艺高超,更蕴含着深厚的文化内涵和情感表达。

钟繇与《宣示表》:三国时期曹魏大臣、书法家钟繇被誉为“楷书之祖”,其《宣示表》是早期楷书的代表作,结构严谨,笔法古朴。

王羲之与《兰亭序》:东晋书法家王羲之的《兰亭序》被誉为“天下第一行书”,其行云流水般的笔触和深邃的意境,展现了魏晋风度的自由与洒脱。

颜真卿与《颜勤礼碑》:唐代书法家颜真卿的楷书以端庄雄浑著称,《颜勤礼碑》是其晚年作品,笔画粗壮有力,结构严谨而不失自然。

苏轼与“宋四家”:宋代书法家苏轼不仅诗文卓绝,其书法也自成一家,主张“尚意”书风,加上黄庭坚、米芾、蔡襄并称为“宋四家”,各自风格迥异却都体现了宋代文人的精神追求。

赵孟頫与《胆巴碑》:元代大书法家赵孟頫的《胆巴碑》融合了各家之长,既有晋唐风韵,又具个人特色,是元代书法的重要代表。

三、书法理论及技法

书法不仅仅是技艺的展现,更是一种理论指导下的艺术实践,历代书法家和理论家在笔法、字法、章法等方面积累了丰富的经验与见解。

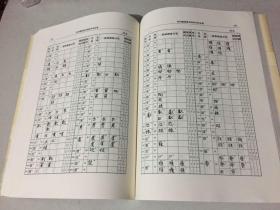

笔法:指运笔的方法和技巧,包括起笔、行笔、收笔等过程,如“永字八法”概括了楷书中“点、横、竖、撇、捺、提、钩、折”八种基本笔画的写法。

字法:指字的结体和布局,要求字形美观、结构均衡,王羲之在《题卫夫人〈笔阵图〉后》中提出“字势”的概念,强调字的整体形态和气势。

章法:指整幅作品的布局和安排,包括字与字、行与行之间的呼应与协调,元代书法家赵孟頫强调“作字先作人”,认为章法体现了书者的学识修养和人格魅力。

墨法:指用墨的浓淡干湿以及水墨的配合运用,墨色的变化能增添作品的层次感和韵律美,宋代米芾的“刷字”理论即是对墨法运用的极致体现。

心法:指书者内心的情感和意境在作品中的体现,明代董其昌提出“读万卷书,行万里路”,强调学识修养对书法创作的重要性。

书法史的基础知识点涵盖了书体的演变、著名书法家及作品、以及书法理论及技法等多个方面,它不仅是一门技艺的传承与发展,更是一种文化的传承与表达,通过学习这些基础知识点,我们不仅能更好地欣赏和理解古代书法作品的美妙之处,还能在创作中汲取前人的智慧和经验,不断提升自己的书法水平,在快节奏的现代生活中,静下心来研习书法,不仅能够陶冶情操、修身养性,还能让我们在笔墨间感受到历史的厚重与文化的深邃。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...