中国书法,作为一项传承千年的艺术形式,不仅承载着中华文化的深厚底蕴,更以其独特的艺术魅力吸引着无数人的目光。从甲骨文、金文、篆书、隶书到楷书、行书、草书,每一种书体都蕴含着不同的历史背景和文化内涵。书法家们通过笔墨纸砚,将内心的情感与思想跃然纸上,展现出独特的艺术风格和审美追求。在快节奏的现代生活中,书法成为了一种静心养性、陶冶情操的方式,让人们在书写中感受到传统文化的韵味和魅力。书法也是中华文化走向世界的重要桥梁,让世界各地的人们得以领略到中国文化的博大精深和独特魅力。中国书法不仅是中华民族的瑰宝,更是世界文化宝库中的一颗璀璨明珠。

在中国悠久的历史长河中,书法作为一种独特的艺术形式,不仅承载了文字的记录功能,更成为了中华民族文化传承与精神表达的重要载体,它以笔墨为媒介,纸帛为载体,通过线条的流动与墨色的变化,展现了中国人对美的追求、对自然的感悟以及对哲学的思考,中国书法的传承,不仅仅是技艺的传递,更是文化基因的延续,是中华民族智慧与情感的凝聚。

一、书法艺术的起源与发展

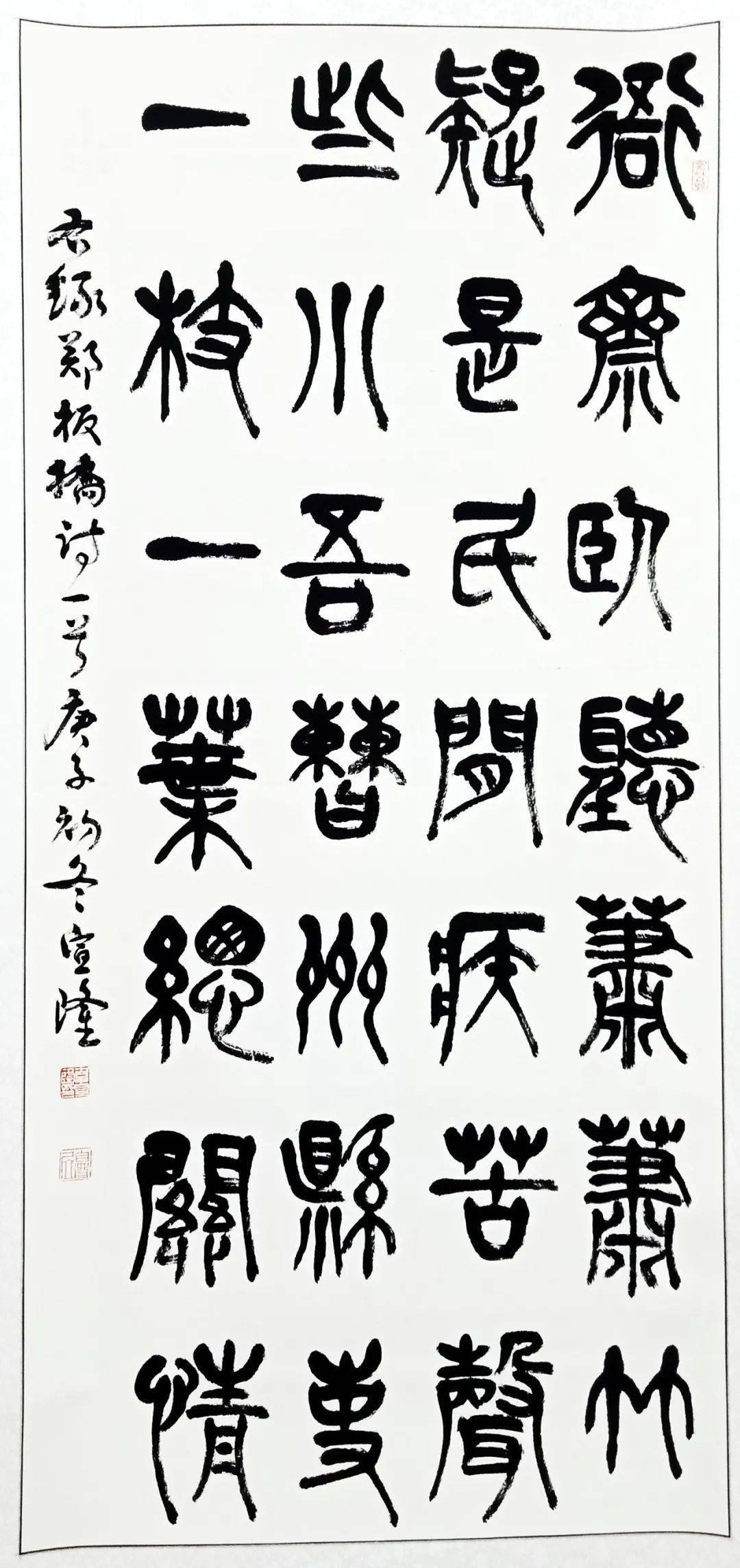

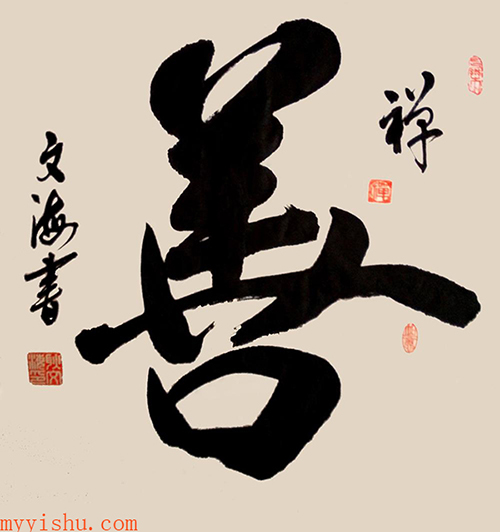

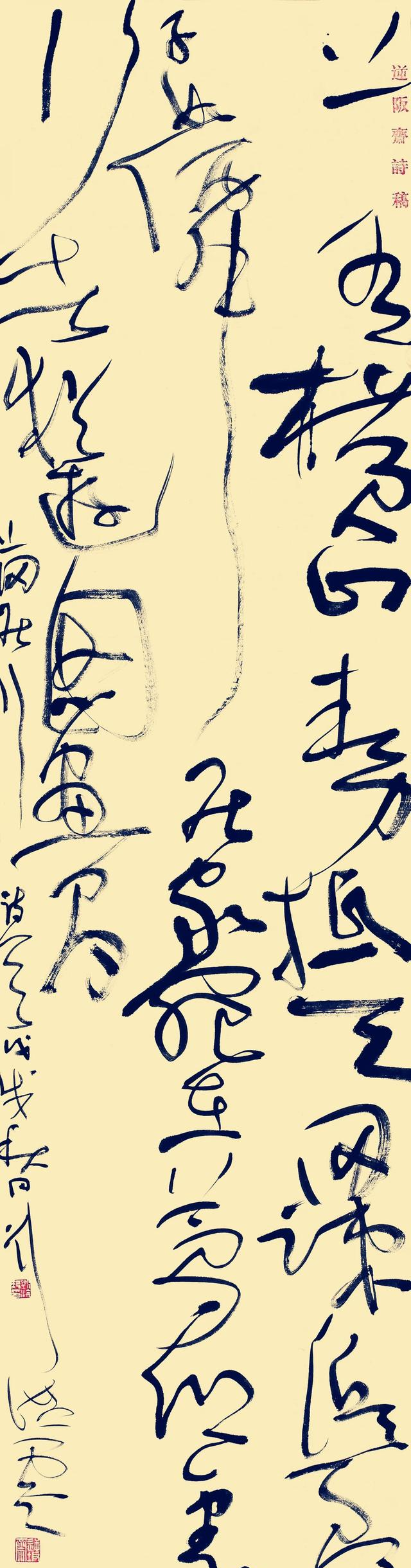

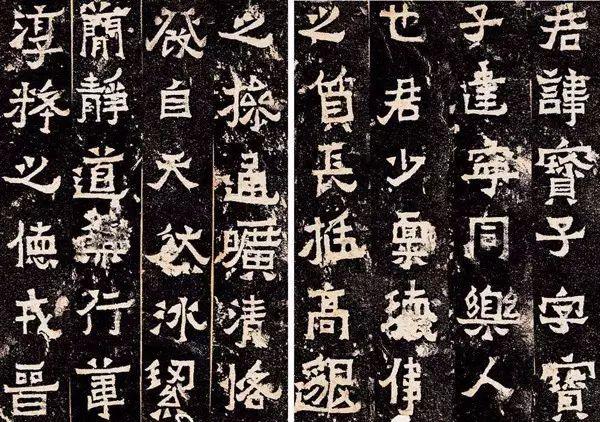

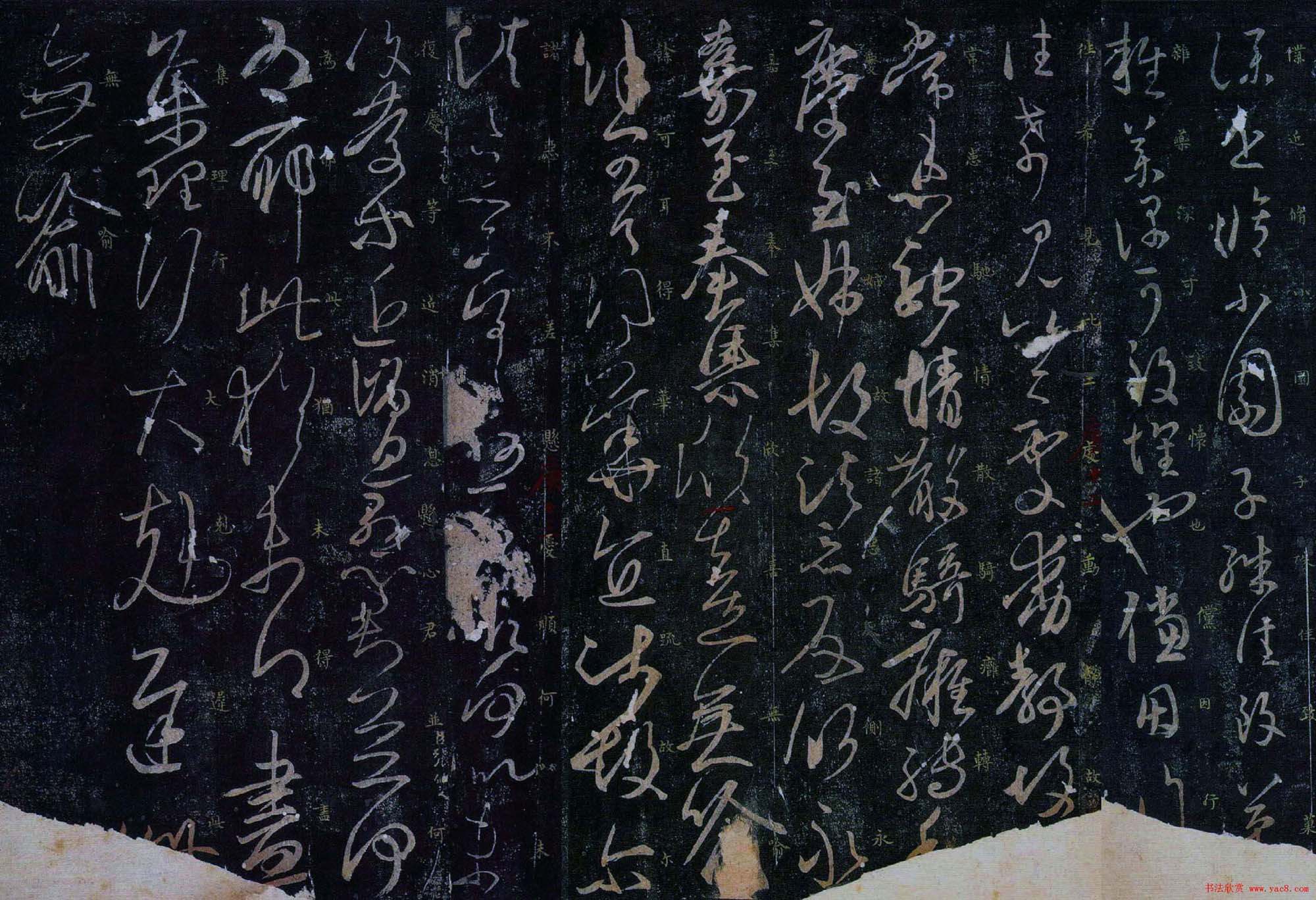

中国书法的起源可追溯至甲骨文时期,那时的文字刻于龟甲兽骨之上,虽为实用而创,却已初具审美价值,随后历经金文、石鼓文、篆书、隶书、草书、行书、楷书等不同书体的演变,每一种书体都代表着不同历史时期的文化特征与审美取向,篆书的古朴典雅、隶书的方正稳重、草书的奔放流畅、行书的自然流畅、楷书的工整规范,共同构成了中国书法艺术的丰富面貌。

二、书法艺术的审美价值

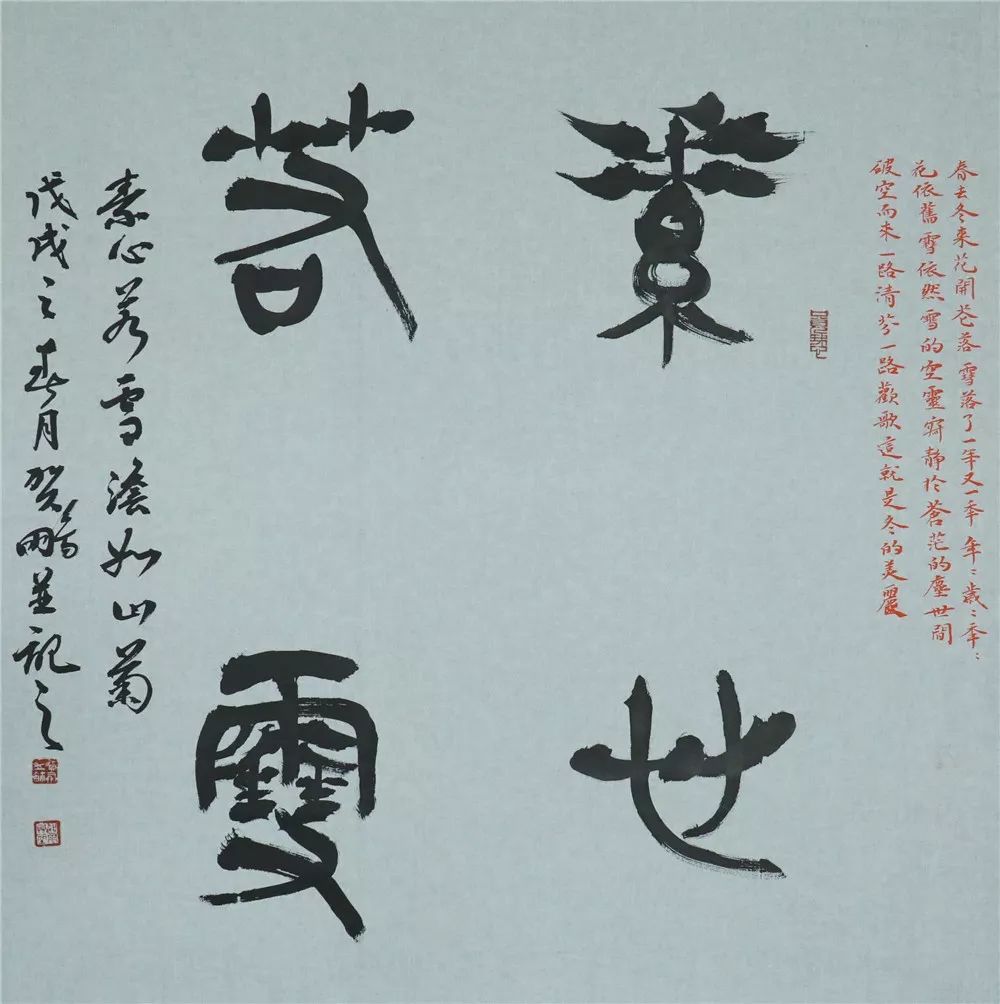

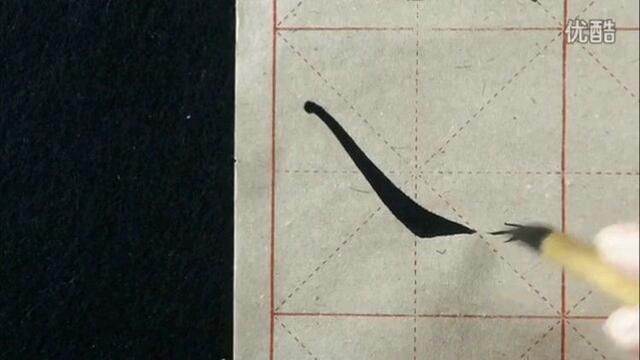

中国书法不仅仅是一种文字书写的方式,更是一种集文学、哲学、美学于一体的综合艺术,它讲究“形神兼备”,即字之形要规范美观,又需蕴含作者的情感与个性,书法家通过笔法的提按、顿挫、转折,墨色的浓淡、干湿、枯润,以及章法的布局安排,创造出千变万化的艺术效果,一幅好的书法作品,不仅能让人赏心悦目,更能引发观者的共鸣与思考,达到心灵的净化与升华。

三、书法教育的传承与发展

在中国古代,书法教育是士人必修的“六艺”之一,被视为培养个人品德、提升文化素养的重要途径,从私塾教育到宫廷翰林院,书法教学贯穿了整个教育体系,时至今日,虽然社会环境与教育方式发生了巨大变化,但书法教育依然被视为传统文化教育的重要组成部分,从小学到大学,书法课程不仅传授书写技能,更注重培养学生的审美能力、文化素养及对传统文化的认同感。

四、名家大师的贡献与影响

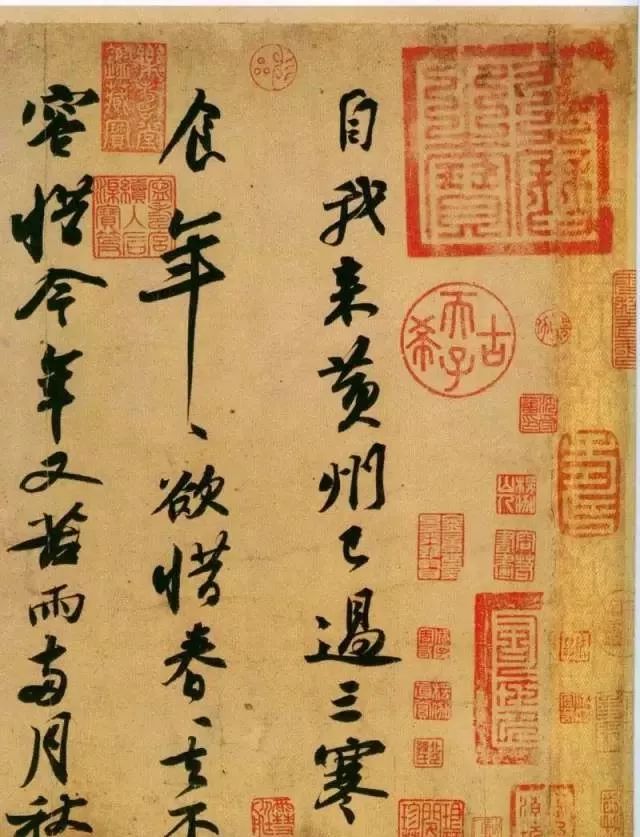

历史上涌现了无数杰出的书法家,如王羲之的《兰亭序》、颜真卿的《祭侄文稿》、苏轼的《寒食帖》等,这些传世之作不仅在技法上达到了炉火纯青的境界,更在精神层面体现了作者的人格魅力与时代风貌,他们的作品不仅成为了书法艺术的巅峰之作,也成为了后人学习的典范与研究的对象,现代书法界同样不乏大师级人物,如启功、沈尹默、欧阳中石等,他们不仅在技法上有所创新,更在书法教育、理论建设等方面做出了重要贡献。

五、数字化时代下的挑战与机遇

随着科技的发展,尤其是数字化技术的普及,中国书法的传承面临着新的挑战与机遇,数字化技术为书法作品的保存、传播与学习提供了便捷的途径,使得更多人能够接触到高水平的书法作品与教学资源;快节奏的生活方式使得人们可能更加倾向于快餐式的文化消费,这在一定程度上削弱了人们对传统书法艺术的深入理解与体验,如何在数字化时代下保持书法的传统韵味与精神内核,成为了一个亟待解决的问题。

中国书法的传承与发展是一个动态的过程,它需要我们在尊重传统的基础上不断创新,在继承中发展,在发展中创新,这既是对前人智慧的尊重,也是对未来文化的负责,我们应当通过教育普及、展览交流、数字平台等多种方式,让更多人了解并爱上书法这门艺术,让其在现代社会中焕发新的生机与活力,鼓励年轻一代书法爱好者在学习传统的基础上勇于探索新的表现形式与技法,使中国书法这一传统文化瑰宝得以薪火相传,生生不息。

中国书法的传承不仅是技艺的传递与文化的延续,更是民族精神的弘扬与时代精神的体现,让我们携手共进,在守正创新中书写中国书法的辉煌未来。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...