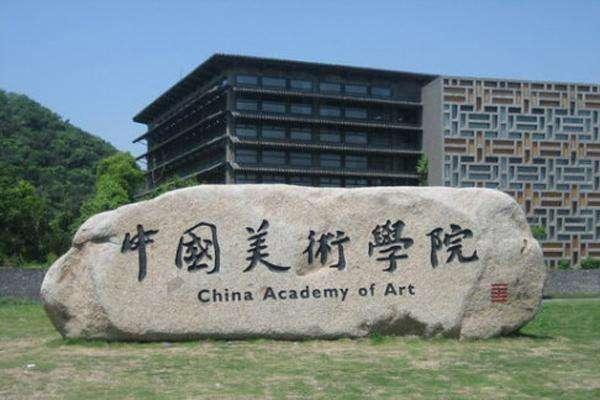

中国艺术研究院作为中国艺术领域的璀璨明珠,是集艺术研究、教育、创作和国际交流于一体的综合性研究机构。它不仅拥有丰富的艺术资源,还汇聚了众多国内外知名的艺术家、学者和专家,致力于推动中国艺术的发展和创新。,,该院在传统艺术研究方面具有深厚的底蕴,如对古代书画、陶瓷、玉器等的研究,不仅揭示了其历史价值,还为现代艺术创作提供了灵感。它也积极推动当代艺术的发展,通过举办各类展览、研讨会和国际交流活动,为艺术家们提供了广阔的展示平台和交流空间。,,中国艺术研究院还注重艺术教育和人才培养,通过开设各种专业课程和培训项目,为艺术领域输送了大量优秀人才。其研究成果和学术贡献在国内外享有高度评价,为中国艺术的发展做出了重要贡献。

在中国浩瀚的文化长河中,艺术始终是流淌不息的清泉,滋养着民族的精神与灵魂,作为中国艺术研究与创作的最高殿堂之一,中国艺术研究院不仅承载着传承与创新的双重使命,更在推动中国文化艺术走向世界、促进文化自信与交流中扮演着举足轻重的角色,本文将深入探讨中国艺术研究院的成立背景、发展历程、研究特色、艺术成果以及其在当代社会中的价值与影响,以期为读者展现这所艺术殿堂的璀璨与辉煌。

一、成立背景:历史积淀与时代召唤

中国艺术研究院的诞生,根植于深厚的文化土壤和历史积淀之中,自上世纪50年代初,随着新中国对文化事业的高度重视和“百花齐放、百家争鸣”方针的提出,建立专门的艺术研究机构成为时代的需求,1956年,中国艺术研究院的前身——中央音乐学院音乐研究所正式成立,标志着中国艺术研究体系化的开端,此后,随着艺术门类不断丰富和扩展,1980年正式更名为“中国艺术研究院”,并逐渐发展成为集艺术研究、教育、创作、国际交流于一体的综合性艺术研究机构。

二、发展历程:从初创到辉煌

自成立以来,中国艺术研究院经历了从单一学科到多学科并进、从国内研究到国际交流的跨越式发展,其发展历程大致可分为三个阶段:

1、初创与奠基阶段(1950s-1980s):这一时期,中国艺术研究院以音乐研究为核心,逐步扩展至戏剧、美术、舞蹈等多个艺术领域,为后续的全面发展奠定了坚实的基础,期间,一批批杰出的艺术家和学者如吴祖强、刘文西等在此工作,他们的研究成果和创作实践对当时乃至后来的艺术发展产生了深远影响。

2、改革与拓展阶段(1980s-2000s):改革开放后,中国艺术研究院迎来了新的发展机遇,随着国家对文化软实力提升的重视,学院不仅在传统艺术研究上持续深耕,还积极引入现代艺术理念和技术手段,推动传统与现代的融合创新,学院加强了与国际间的学术交流与合作,拓宽了研究的国际视野。

3、创新与国际化阶段(2000s至今):进入21世纪,中国艺术研究院进一步明确了“以研究带动创作,以创作促进研究”的发展思路,不仅在传统艺术领域保持领先地位,还在当代艺术、数字艺术等新兴领域积极探索,学院通过举办国际艺术节、论坛、展览等形式,搭建了高水平的交流平台,促进了中外艺术的互鉴共进。

三、研究特色:传统与现代的交响

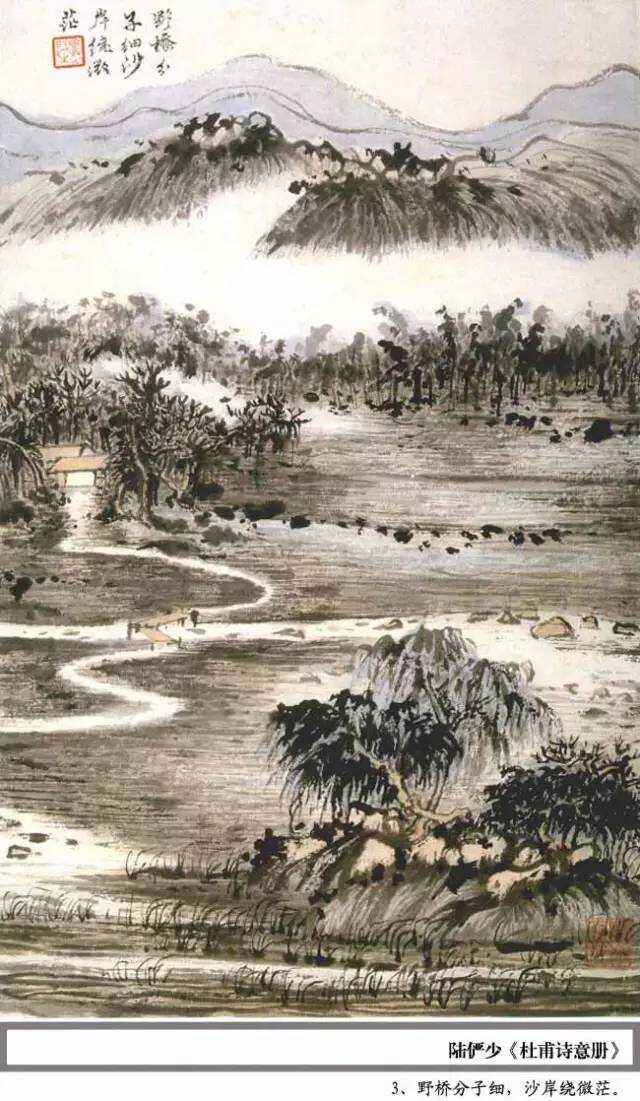

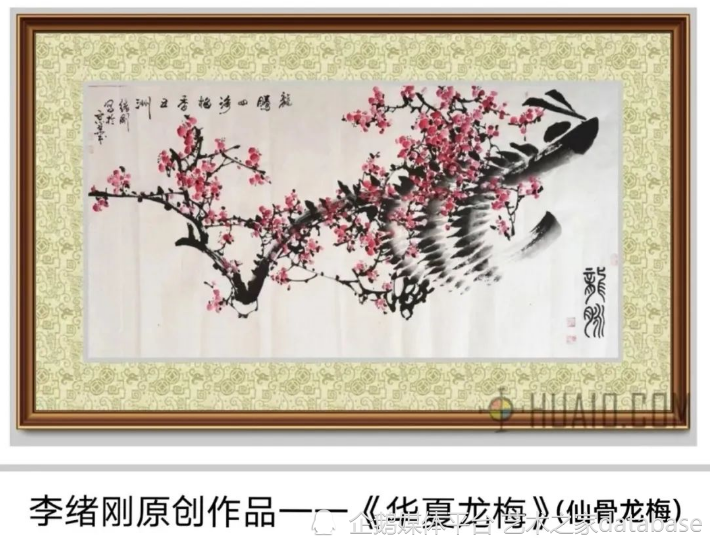

中国艺术研究院的研究特色在于其“古韵今风”的双重追求,学院深挖中国传统艺术的精髓,通过文献整理、理论研究、技法传承等方式,保护和弘扬了诸如京剧、国画、书法等非物质文化遗产;学院积极拥抱现代科技与全球化的挑战,推动传统艺术的现代化转型与创新发展,如数字艺术馆的建设、跨界艺术的实验等,使古老的艺术形式焕发新的生机。

四、艺术成果:璀璨夺目的学术与创作之花

中国艺术研究院的学术成果丰硕,创作成果斐然,在理论研究方面,学院出版了大量高质量的学术著作和论文集,如《中国美术史》、《中国戏曲史》等,为学术界提供了丰富的理论资源;在创作实践上,艺术家们不仅在传统领域内精益求精,更是在现代艺术的探索中勇于尝试,如大型交响乐《黄河大合唱》、大型舞剧《丝路花雨》等作品,不仅在国内广受赞誉,也走向了世界舞台。

五、当代价值与影响:文化自信与国际交流的桥梁

在全球化背景下,中国艺术研究院不仅是中华文化的传承者与守护者,更是文化自信的传播者和国际交流的桥梁,它通过举办各类国际会议、展览和演出活动,如“北京国际美术双年展”、“中国非物质文化遗产保护论坛”等,增进了世界对中国文化的理解和认同,学院还致力于培养具有国际视野的高端艺术人才,为推动中国文化“走出去”战略提供了坚实的人才保障。

站在新的历史起点上,中国艺术研究院将继续秉持“传承不泥古,创新不离宗”的原则,深化对传统艺术的挖掘与保护,同时积极拥抱时代变迁带来的新机遇与新挑战,在“一带一路”倡议等国家战略的推动下,中国艺术研究院将进一步拓展国际合作网络,促进不同文明之间的对话与交流,为构建人类命运共同体贡献独特的文化力量,中国艺术研究院作为中国文化艺术的一张亮丽名片,正以更加开放和包容的姿态,向着世界一流的艺术研究机构迈进。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...