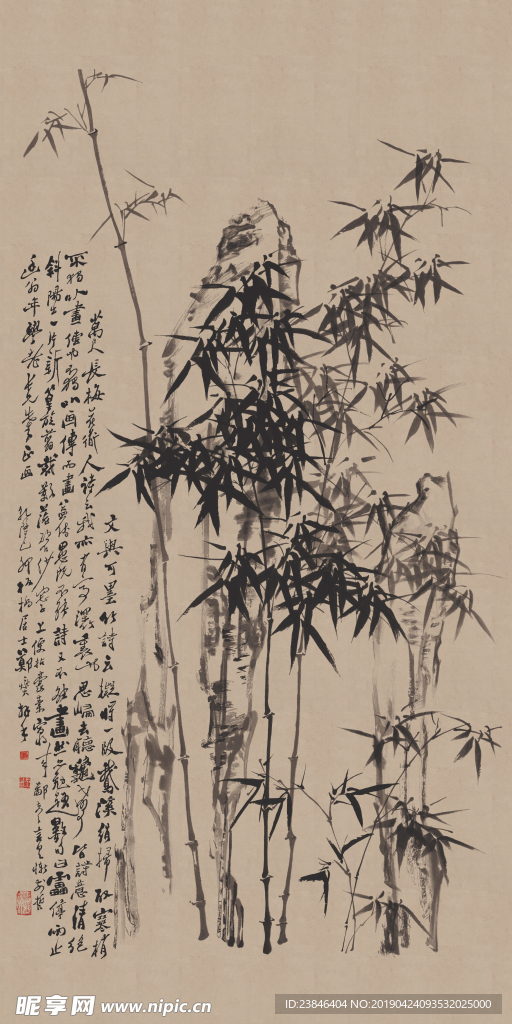

竹影清风,国画竹子作品以其独特的艺术魅力和深厚的文化内涵,成为了中国画中的经典之作。竹子作为中国传统文化中的象征,代表着坚韧、高洁和谦逊。在国画中,竹子的形态、色彩和笔触都经过精心设计,以表现出其独特的韵味和气质。,,画家们通过墨色的浓淡、干湿、虚实等变化,以及笔法的刚柔、快慢、轻重等技巧,将竹子的生命力、力量和美感展现得淋漓尽致。竹子在国画中还常常被赋予了诗意和哲理,如“宁可食无肉,不可居无竹”的古语,就表达了人们对竹子高洁品质的崇尚和追求。,,竹子在国画中还常常与山水、花鸟等元素相结合,形成一幅幅富有诗意和意境的画面。这些作品不仅具有很高的艺术价值,还能够让人们感受到中国传统文化的魅力和精神内涵。

在中国传统绘画的浩瀚星空中,国画竹子作品犹如一抹清新的绿意,不仅以其独特的艺术表现形式展现了大自然的韵律与生命力,更蕴含了深厚的文化意蕴和哲学思考,自古以来,竹子便是文人墨客笔下常客,它不仅是自然界中的一员,更是中华民族精神象征的载体,寄托了人们对高洁、坚韧、虚心等美好品质的向往。

一、竹之形:笔墨间的自然韵律

国画中的竹子作品,往往通过水墨的浓淡干湿、线条的流畅与顿挫,来捕捉竹子在风中摇曳的生动姿态,画家们运用“写意”手法,将竹叶的轻盈、竹干的挺拔以及竹枝的柔韧,以极简的笔触表现得淋漓尽致,如郑板桥的《墨竹图》,以狂放不羁的笔法,寥寥数笔便勾勒出竹子的风骨,其“胸有成竹”之说,更是道出了画家在创作前对竹之形态、神韵的深刻理解和把握,这种对自然之美的提炼与再创造,让观者能在方寸之间感受到竹林深处的幽静与生机。

二、竹之韵:文化符号的深层解读

在国人的文化心理中,竹子不仅仅是一种植物,它还承载着丰富的文化寓意和哲学思想,竹子象征着高洁与谦逊,古人云:“宁可食无肉,不可居无竹。”竹子四季常青,不畏严寒,其空心之态被视为虚心的象征,鼓励人们学习竹子般虚怀若谷、谦逊自处的品质,竹子还代表着坚韧与不屈,在恶劣环境中依然能够茁壮成长,这种生命力被赋予了“岁寒然后知松柏之后凋也”的坚韧精神,激励着无数仁人志士在逆境中坚持理想,不屈不挠,竹子的生长速度和其群生效应,也被视为时间流逝与集体力量的象征,反映了中国人对于自然和谐共生、顺应时势的哲学观念。

三、技法传承:从古至今的创新与发展

国画竹子作品的艺术魅力,在于其技法的传承与创新,从唐代的王维、李思训到宋代的文同、元代的柯九思,再到明清时期的郑板桥、石涛等大师,他们对竹子的描绘不断深化,技法日益精进,从早期的工笔细绘到后来的写意泼墨,国画竹子在保持传统精髓的同时,也融入了更多个人情感和时代特色,清代“扬州八怪”之一的郑燮(板桥),其竹画不仅形态逼真,更寓情于物,通过竹子的形象表达了对社会现实的批判和对个人理想的追求,这种将个人情感与自然物象相融合的创作方式,使得国画竹子作品具有了更加丰富的情感层次和思想深度。

四、现代语境下的新诠释

进入现代社会,国画竹子作品并未因时代的变迁而失去其魅力,反而以新的形式和媒介被赋予了新的生命,一些当代艺术家在继承传统技法的基础上,结合西方绘画理念和现代科技手段,创作出既具传统韵味又不失时代感的竹子作品,利用数字技术进行竹纹的精细刻画,或是将传统水墨与现代装置艺术相结合,使竹子的形象更加多元、立体,这些尝试不仅拓宽了国画竹子作品的展示空间和观赏方式,也让这一传统艺术形式在现代社会中焕发新的活力。

国画竹子作品,以其独特的艺术语言和文化内涵,成为了连接过去与未来的桥梁,它不仅展现了中国人对自然美的独特感悟和表现力,更承载了深厚的文化底蕴和民族精神,在快节奏的现代生活中,当我们静下心来欣赏一幅幅国画竹子作品时,仿佛能听到那清风拂过竹林的声音,感受到那份超脱尘世、回归自然的心境,这便是国画竹子作品给予我们最宝贵的启示——无论时代如何变迁,对美好品质的追求和对自然之美的敬畏之心,永远值得我们传承与发扬。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...