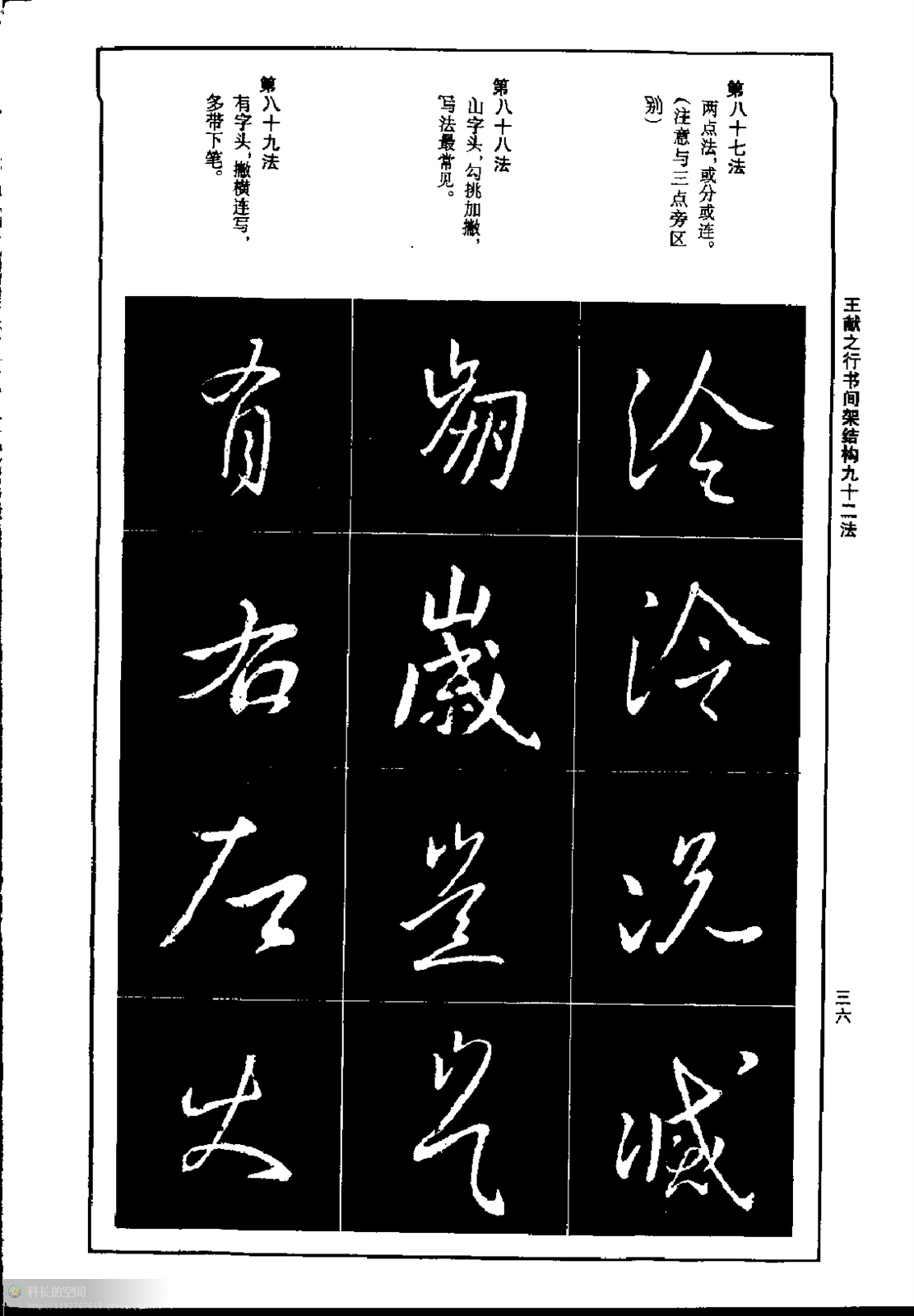

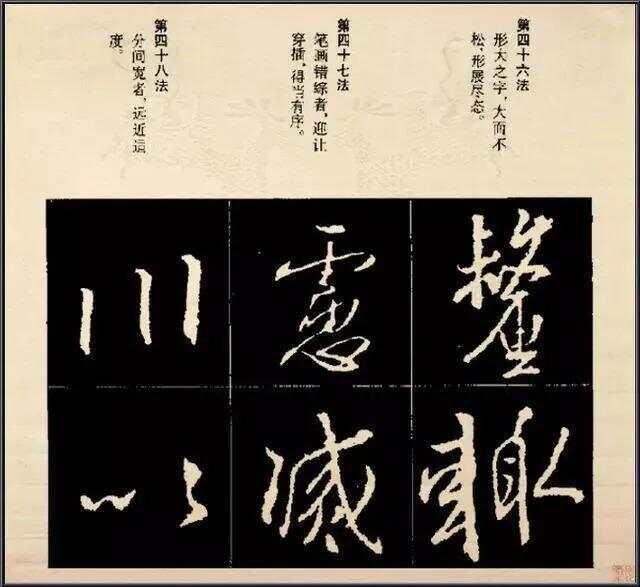

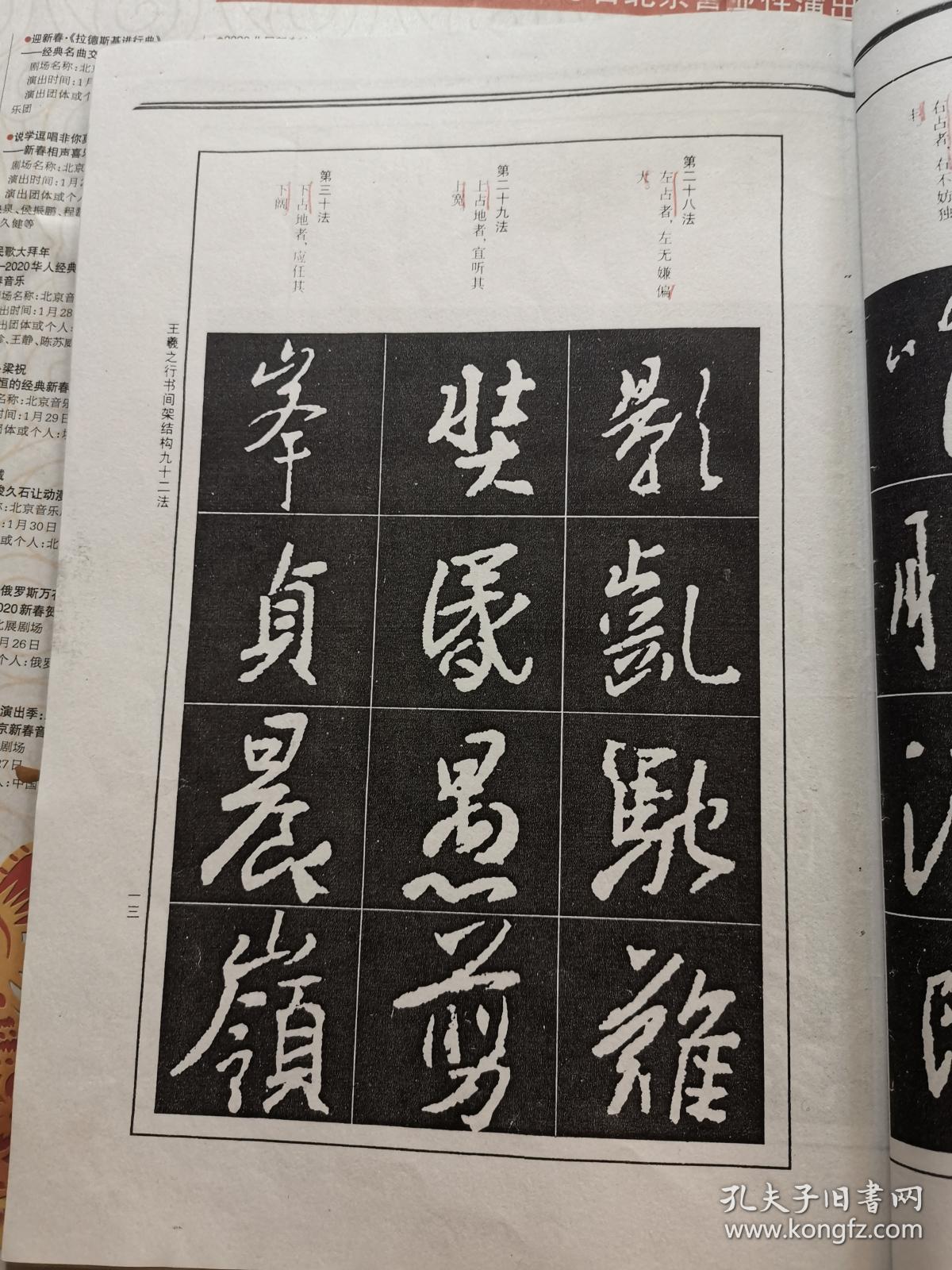

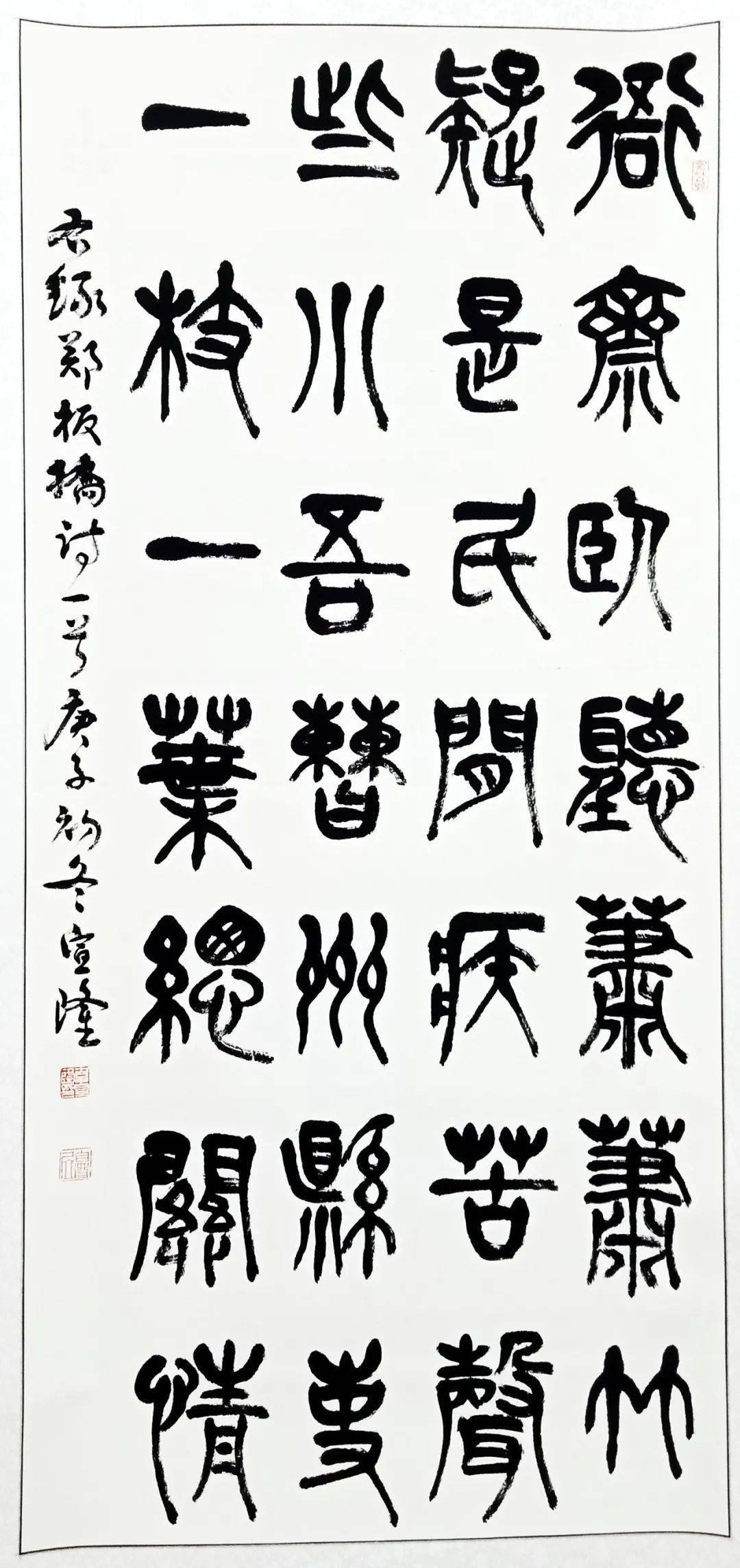

王羲之的行书间架结构九十二法,是书法艺术中极具价值的理论体系。它不仅揭示了王羲之行书独特的结构特点,还为后人提供了深入理解书法艺术精髓的途径。这九十二法涵盖了笔画的起承转合、字形的平衡与呼应、以及整体布局的和谐与变化等方面,体现了王羲之在书法创作中的精妙构思和深厚功力。通过学习和实践这些法则,可以更好地掌握行书的书写技巧,提升书法作品的艺术性和观赏性。这九十二法也是对王羲之书法艺术风格和审美追求的深刻诠释,对于推动中国书法艺术的传承和发展具有重要意义。

在中国古代书法艺术中,王羲之无疑是一位举足轻重的巨匠,其行书风格被誉为“书圣”,对后世影响深远,王羲之的行书不仅以其流畅自然、韵味无穷著称,更在于其独特的间架结构,即字形的布局与构造,本文将深入探讨王羲之行书间架结构的九十二法,通过解析这些法则,带领读者领略书法艺术的精妙之处。

一、横法与竖法

王羲之的行书在横法与竖法的运用上尤为讲究,横画要求“起笔藏锋,行笔中锋,收笔回锋”,力求横画既有力又含蓄,竖画则需“直而不呆,曲而不弱”,既要挺拔有力,又要避免生硬。“中”字中的竖画,既作为主笔支撑全字,又需与横画形成良好的呼应关系。

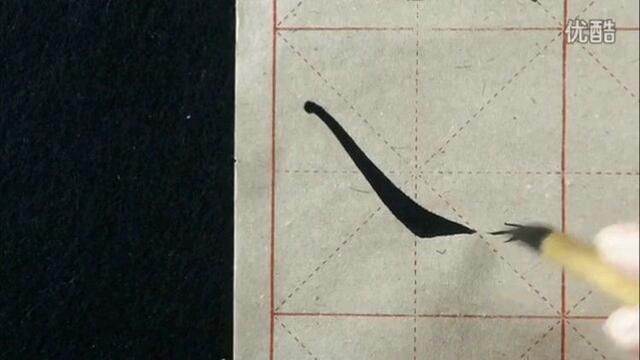

二、撇法与捺法

撇与捺在行书中常作为字的主要动势线,王羲之的撇法讲究“力送毫端”,即笔力要送到撇的尖端,形成自然流畅的弧度,捺法则需“一波三折”,先轻后重,再提笔出锋,如“夫”字的捺画,既展现了力量感,又增添了动感。

三、点法与提法

点在行书中虽小却至关重要,王羲之的点法讲究“形断意连”,虽为一点却有呼应全字之效,提法则需“提必自紧”,即在提笔之前先收紧笔势,如“小”字的提画,既显灵动又不失稳重。

四、转折与钩法

转折处是行书展现变化的关键,王羲之的转折多采用圆转之法,使字显得流畅而不失力度,钩法则有“鹰爪之势”,如“乃”字的钩画,既显锐利又不失自然。

五、穿插与避让

在行书的布局中,穿插与避让是构成字形和谐的重要手段,王羲之常通过笔画之间的穿插来增加字形的紧凑感,如“之”字中的两点穿插于“走之底”内;同时通过避让来避免笔画间的碰撞,使字显得更加舒展自如。

六、重心与平衡

王羲之行书的重心处理极为精妙,他善于通过笔画的粗细、长短、斜正等变化来达到字体的平衡。“天”字虽上宽下窄,但通过中部的收紧和下部横画的延伸,依然保持了整体的稳定感,这种对重心的精准把握,使得每一个字都如同一座微型的雕塑,既稳固又生动。

七、疏密与虚实

在行书的布局上,王羲之善于运用疏密对比和虚实相生来增强字体的节奏感和空间感,密处不拥挤,疏处不空荡,如“静”字中的三点水,虽密集却因笔画的粗细变化而显得透气;而“空”字则通过留白和轻描淡写的笔画营造出一种空灵之感。

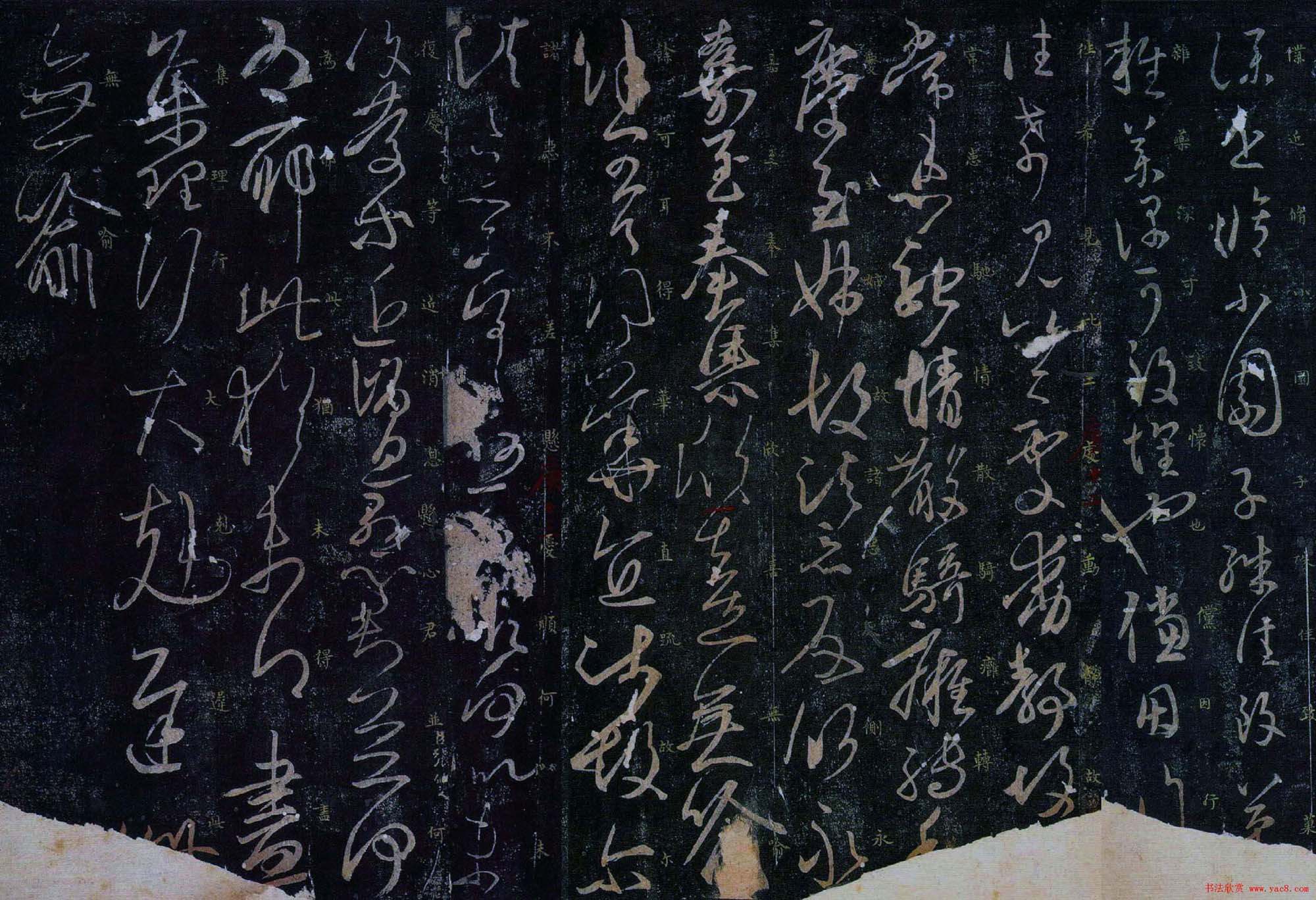

八、连贯与呼应

行书讲究气韵连贯和笔画间的呼应关系,王羲之的行书常常通过笔势的连贯来增强字与字之间的联系,如“一气呵成”的“一”字和“气”字的最后一笔形成自然的连接,每个字内部也存在着精妙的呼应关系,如“心”字的三点之间相互呼应,形成了一个和谐的整体。

九、变化与统一

在变化中寻求统一是王羲之行书的一大特色,他善于在保持字形总体风格统一的前提下,通过笔画形态、长短、粗细等变化来增加字体的生动性和趣味性。“月”字虽为单一笔画构成,但通过笔画的起伏变化和弧度的微妙调整,使整个字显得灵动而不失规矩。

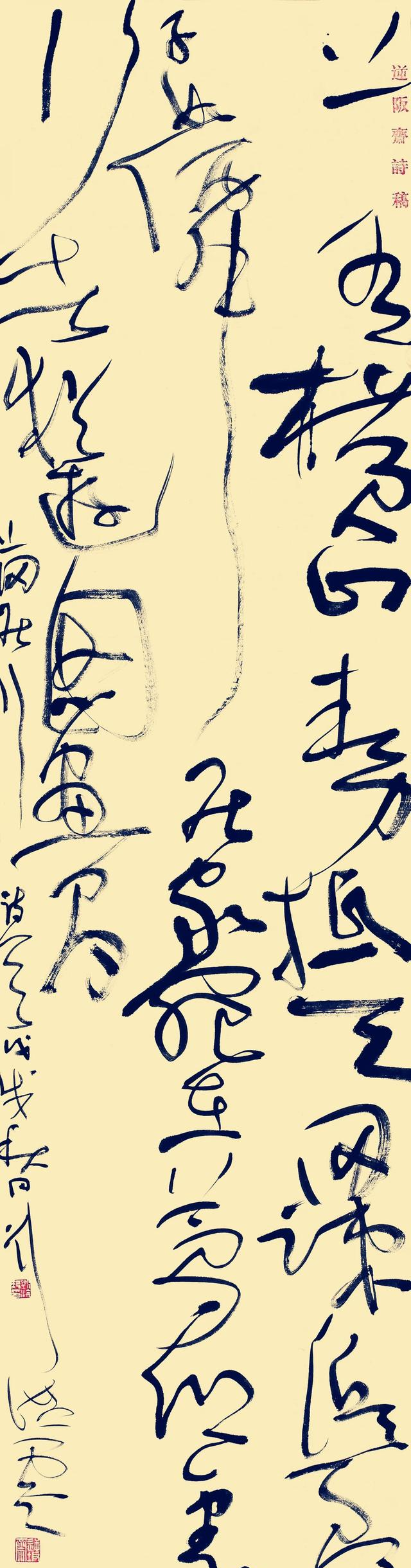

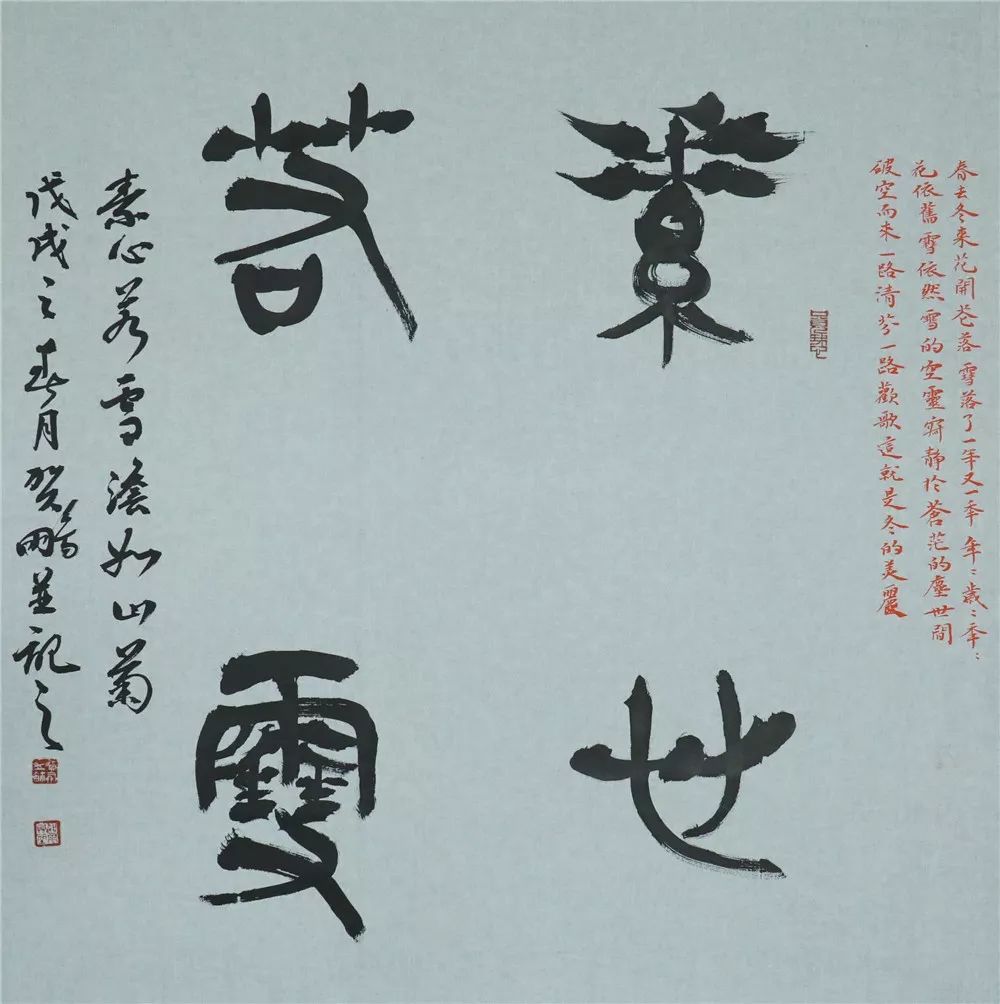

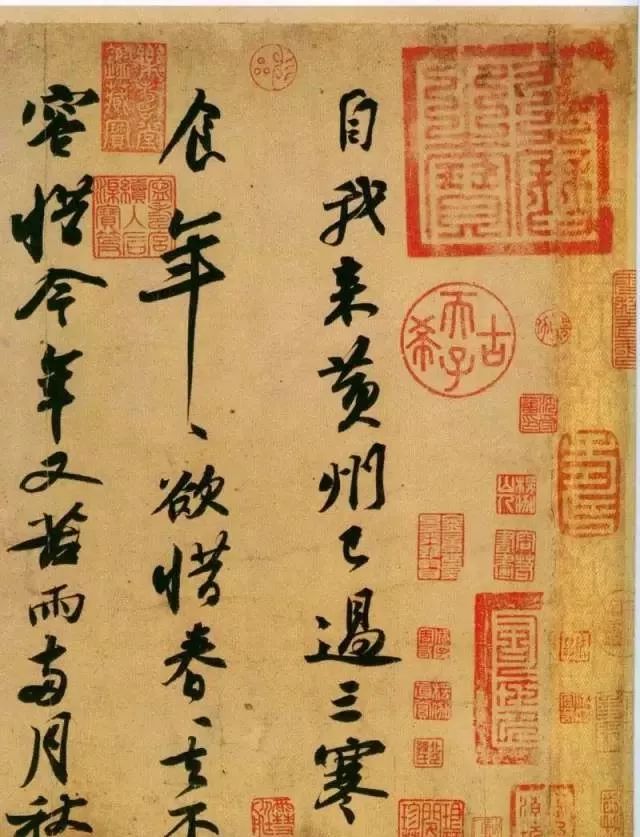

十、意境与情感

王羲之的行书不仅仅是技巧的展现,更是情感和意境的流露,他的每一幅作品都蕴含着深厚的文化底蕴和个人的情感世界,如《兰亭序》中的“虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情”,不仅展现了书法之美,更传达了作者对自然和人生的深刻感悟。

王羲之行书间架结构的九十二法是书法艺术中的宝贵财富,它不仅为后人提供了学习书法的具体方法,更让我们领略到了书法艺术的博大精深和无穷魅力,通过对这些法则的学习和领悟,我们不仅能够提高自己的书法水平,更能深入理解中国传统文化中关于美、关于艺术、关于人生的独特见解,在快节奏的现代生活中,静下心来研习王羲之的行书艺术,无疑是一种心灵的洗礼和精神的升华。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...