柳公权,唐代著名的书法家,其书法风格以骨力遒劲、结构严谨著称,被誉为“柳体”。他的书法作品不仅在笔墨间展现出独特的风骨,更蕴含着深厚的文化内涵和历史价值。柳公权的书法艺术不仅影响了后世的书法家,也成为了中国传统文化的重要组成部分。他的故事和作品被广泛传颂,成为了中国书法史上的传奇。柳公权的书法艺术不仅体现了个人才华和努力,更展现了中国古代文化的博大精深和独特魅力。

在中国浩瀚的书法艺术长河中,有这样一位人物,他以独特的笔触、严谨的法度、深邃的内涵,不仅在历史上留下了浓墨重彩的一笔,更成为了后世学习书法的典范,他,就是唐代著名的书法家——柳公权。

早年经历:家学渊源,初露锋芒

柳公权,字诚悬,号玄照,生于公元778年的京兆华原(今陕西铜川市耀州区),出身于一个书香门第,他的父亲柳子温是一位饱学之士,擅长辞章,对书法也有很深的造诣,在这样的家庭环境中,柳公权自幼便受到了良好的文化熏陶和艺术启蒙。

据传,柳公权幼时便展现出对书法的浓厚兴趣和过人的天赋,他常常手不释卷,不仅勤于读书,更勤于练字,每当村中有人举办婚丧嫁娶等大型活动时,柳公权总是第一个跑去,不是为了看热闹,而是为了观察那些前来书写对联的书法家们的运笔之法,这种对书法的痴迷和执着,为他日后的成就打下了坚实的基础。

仕途与书艺:从地方到中央的辉煌

公元803年,柳公权考中进士,开始了他的仕途生涯,起初,他在地方担任小官,但凭借其出色的文采和正直的品性,逐渐得到提拔,在担任翰林学士期间,他不仅在政治上有所建树,更是在书法艺术上达到了新的高度。

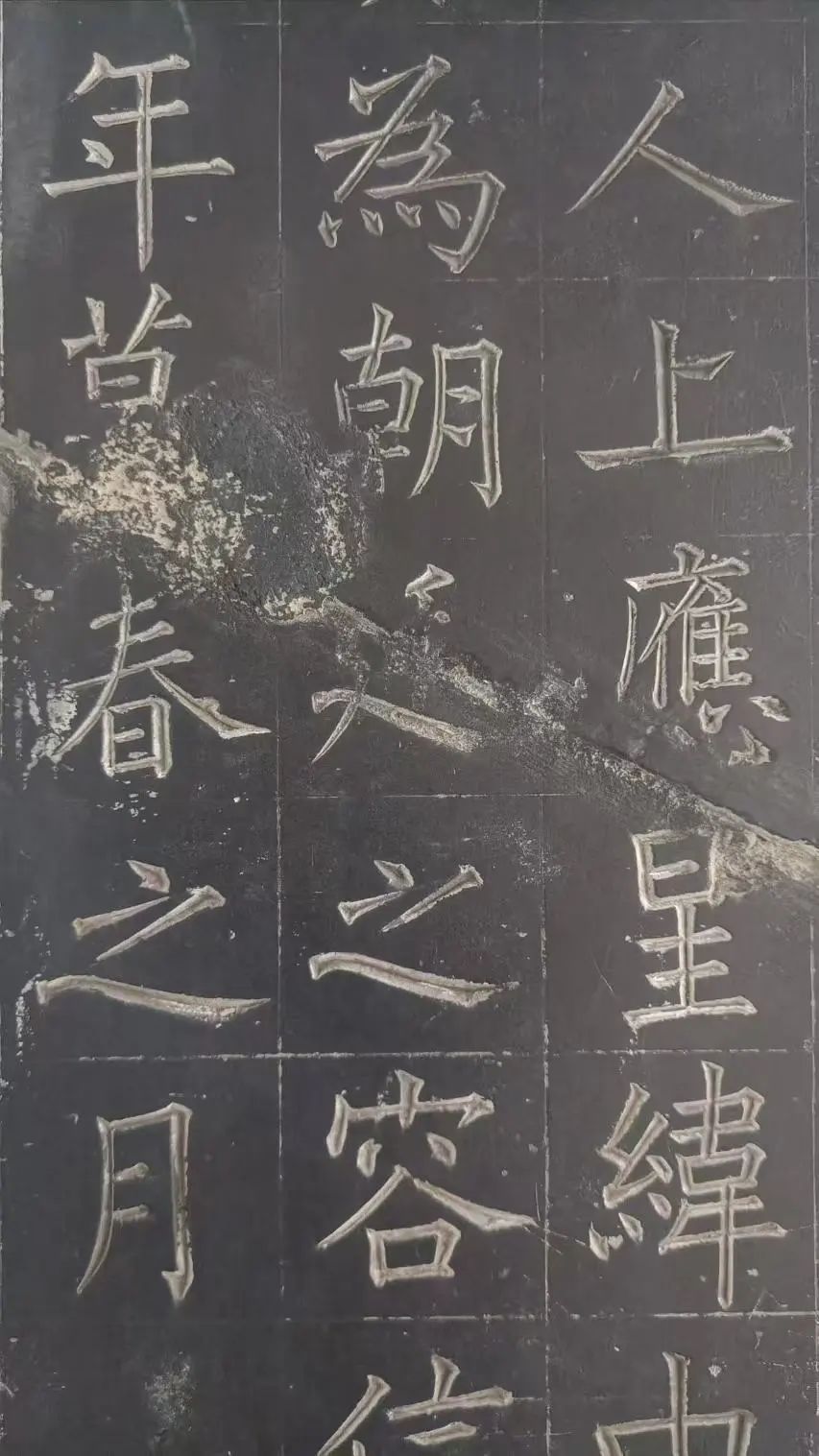

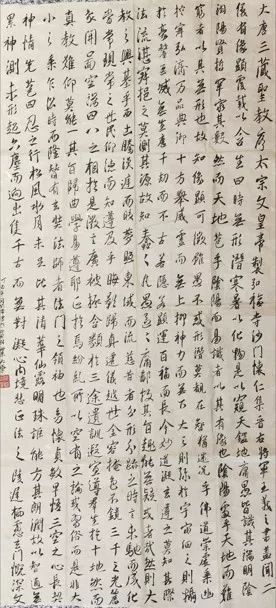

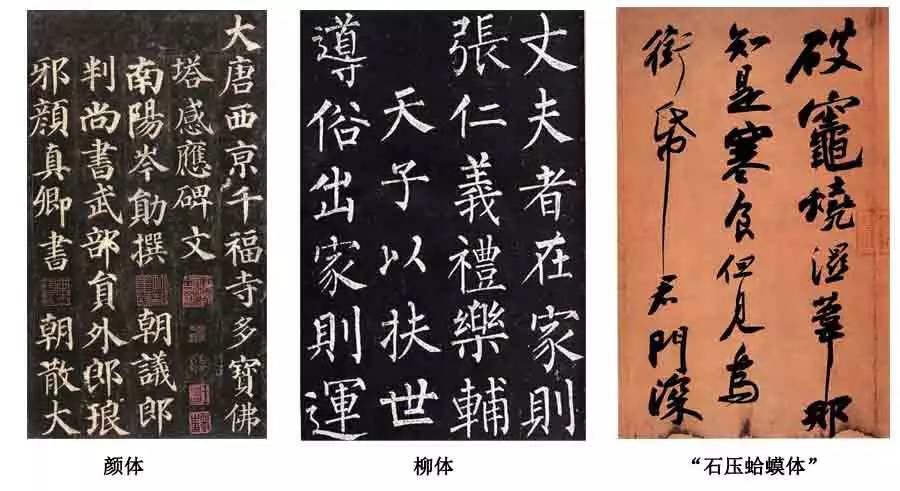

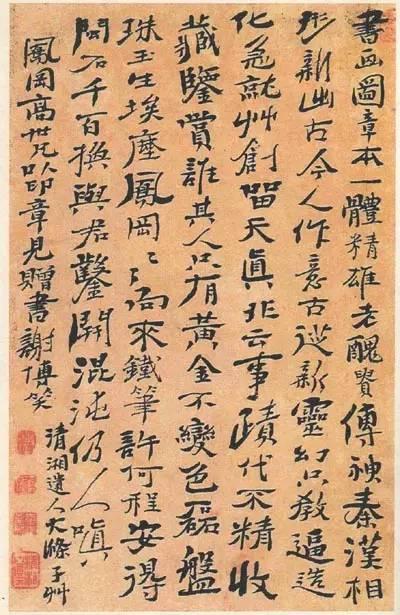

柳公权的书法风格独特,初学王羲之,后遍观唐代名家书法,兼收并蓄,自成一家,他的楷书骨力遒劲,结构严谨,有“颜筋柳骨”之美誉,颜真卿的浑厚与柳公权的劲健相得益彰,共同代表了唐代楷书的两大高峰,柳公权的书法不仅在笔画上追求精准有力,更在章法布局上讲究疏密有致、顾盼生姿,展现出一种超凡脱俗的艺术魅力。

书法理论:笔法精微,法度森严

柳公权在书法理论方面也有着独到的见解,他认为“心正则笔正”,强调书法不仅是技巧的展现,更是人品和心性的流露,他主张学习书法应先从临摹古帖开始,但不可盲目照搬,而应在学习中融入自己的理解和感悟,形成个人风格,这种“取法乎上、得乎其中”的观念,对后世书法学习者影响深远。

柳公权的书法理论还体现在他对“中锋用笔”的推崇上,他强调运笔时需保持笔尖始终处于墨线中心,这样写出的字才能既有力度又不失灵动,这一理论不仅影响了当时的书法界,也成为了后世学习书法的重要法则之一。

故事与传说:笔下生辉,流传千古

关于柳公权的书法故事和传说在民间广为流传,其中最为人津津乐道的是“写碑”的故事,相传有一次,柳公权被邀请为一位官员书写墓碑文,在书写过程中,他发现墓主人的生平事迹中有一些夸大之处,便愤然将刚写好的碑文一抹而尽,并留下“书不妄署名”的佳话,这一举动不仅体现了他的正直和严谨态度,也彰显了他对书法艺术的尊重和敬畏之心。

还有一次,唐穆宗好奇地询问柳公权如何才能写出好字,柳公权回答道:“心正则笔正。”这句话不仅是对穆宗的巧妙回答(暗含着劝谏之意),也道出了他对于书法艺术的深刻理解——只有心正、心静、心无杂念的人才能写出真正的好字,这一故事后来被传为佳话,成为后世学习书法的座右铭。

影响与传承:笔墨传世,风骨长存

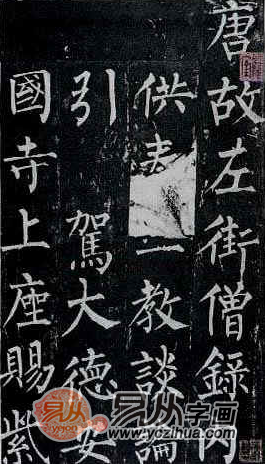

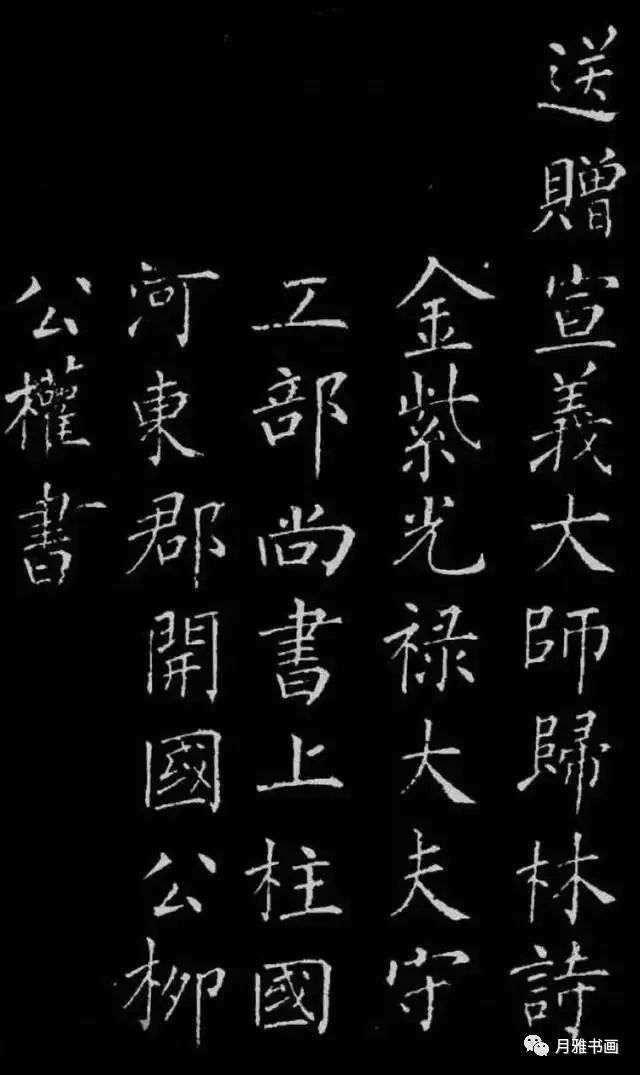

柳公权的书法不仅在当时备受推崇,对后世的影响更是深远而广泛,他的作品如《玄秘塔碑》、《神策军碑》等,至今仍被视为学习楷书的经典范本,无数书法爱好者通过临摹他的作品来提升自己的技艺和修养,他的书法理论也成为了后世书法教育的重要内容之一,对培养新一代的书法人才起到了不可估量的作用。

柳公权不仅在书法艺术上取得了卓越的成就,更以其高尚的人格魅力和严谨的艺术态度成为了后世的楷模,他的故事激励着无数人追求卓越、坚守本心,在今天这个快节奏的时代里,“柳骨”所代表的坚韧不拔、精益求精的精神依然具有深远的现实意义和价值。

柳公权的一生是笔墨与风骨交织的传奇,他以独特的艺术风格、深邃的理论见解以及高尚的人格魅力在书法史上留下了浓墨重彩的一笔,他的故事不仅仅是关于一个书法家的成长历程,更是关于坚持、创新、正直和谦逊的生动诠释,在未来的岁月里,“柳骨”将继续以其独特的魅力影响着每一个热爱书法的人心中那片最纯净的艺术天地……

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...