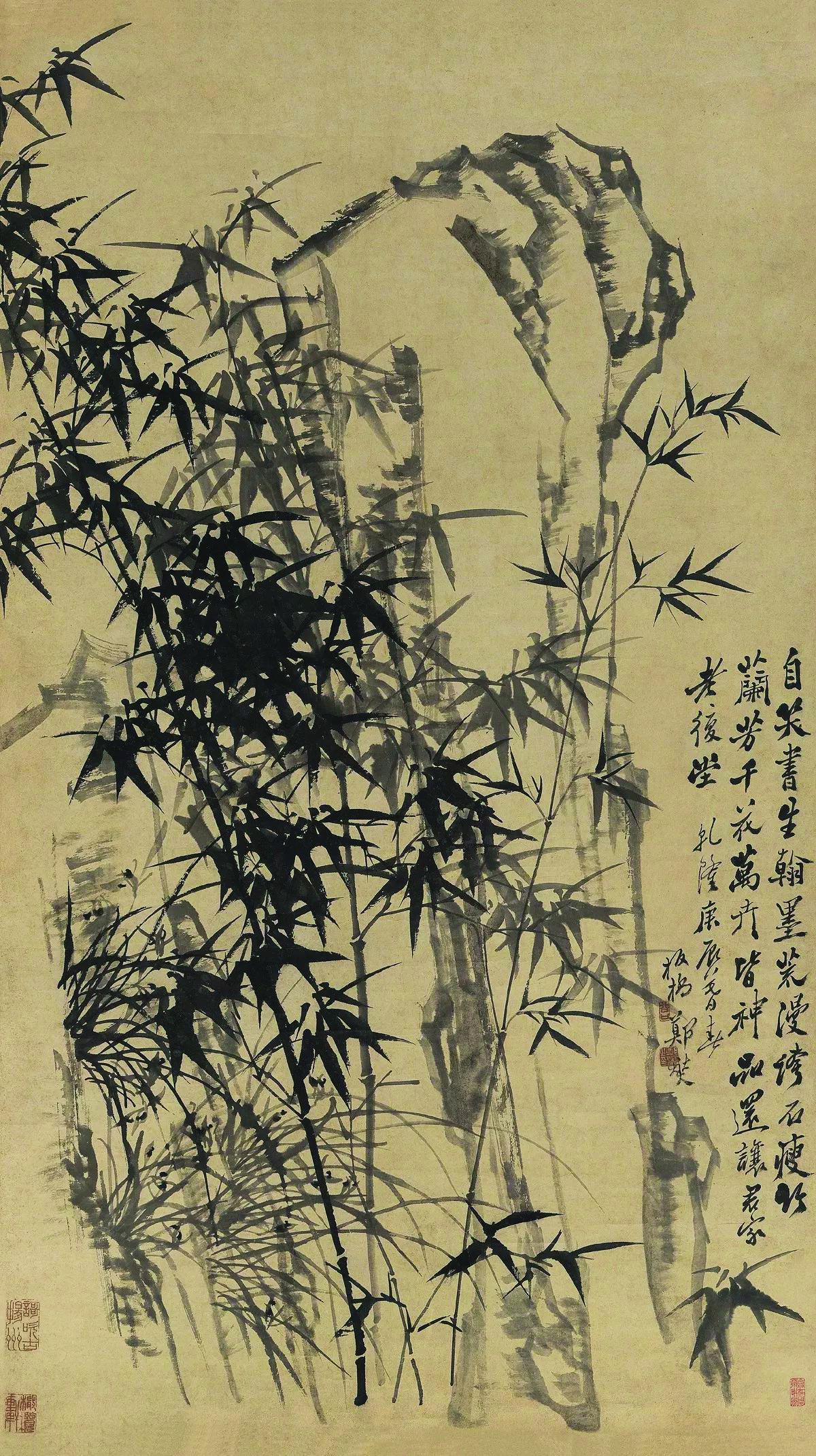

郑板桥是清代著名的文人墨客,以画竹著称,其作品中的竹子常带有一种清逸、高洁的意境。他的画作不仅注重形似,更注重神韵,通过墨色的浓淡、干湿、疏密等变化,表现出竹子的不同姿态和生命力。郑板桥的竹画,不仅是他个人情感和思想的抒发,也是对当时社会风气和文人精神的一种反映。他的作品充满了对自然和人生的热爱,以及对自由、独立、清高精神的追求。在郑板桥的竹影清风中,我们不仅可以欣赏到他高超的绘画技艺,更能感受到他作为文人的独特魅力和精神境界。

在中国古代文化璀璨的星河中,郑燮(1693-1765),字板桥,以其独特的艺术风格和深邃的文学造诣,成为了清代中期一位不可多得的文人墨客,他不仅在诗、书、画三方面均有卓越成就,更以“三绝诗乃绝,三绝画无伦”的赞誉,在历史的长河中留下了浓墨重彩的一笔,本文将通过郑板桥的生平、艺术成就、思想观念以及后世影响等多个维度,深入探讨这位“扬州八怪”之首的独特魅力。

一、郑板桥的生平简介

郑燮生于江苏兴化一个并不富裕的家庭,自幼聪明好学,早年曾随父学习经史,后因家道中落,转而研习书画,以卖画为生,他的一生经历了从科举失意到仕途不顺的坎坷,最终选择辞官归隐,寄情于山水之间,以书画抒发胸臆。

郑板桥的仕途并不顺畅,他曾三次参加乡试,直至30岁才中进士,但因性格耿直、不阿权贵,在官场中屡遭排挤,乾隆元年(1736年),他因开仓赈饥、私放囚犯而得罪上司,愤而辞官南归,从此以卖画为生,过起了“卖画不成狂便去”的自由生活。

二、艺术成就:诗书画三绝

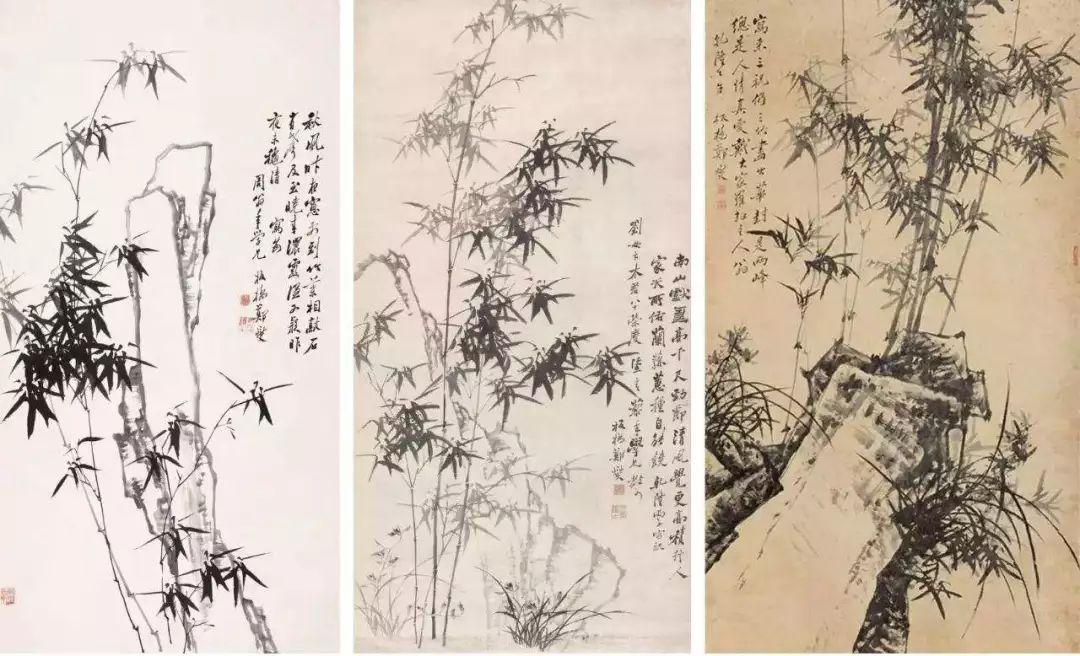

郑板桥的艺术成就主要体现在诗、书、画三个方面,他的诗作风格独特,既有文人的雅致,又蕴含着深厚的民间情感;他的书法自成一家,以“六分半书”闻名于世,即隶书与行楷相结合的独特书体;而他的画作则以竹石兰草最为人称道,尤其是竹子,几乎成为了他个人艺术风格的象征。

1. 诗歌: 郑板桥的诗歌多抒发个人情怀与对时局的感慨,他的诗风质朴自然,语言直白却意蕴深远,如《竹石》一诗:“咬定青山不放松,立根原在破岩中,千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”这首诗不仅描绘了竹子的坚韧不拔,也寓含了作者自己不畏艰难、坚持原则的精神风貌。

2. 书法: 郑板桥的书法突破了传统书法的规范,将隶书与行楷巧妙融合,形成了自己独特的“六分半书”,这种书体既保留了隶书的古朴厚重,又融入了行楷的流畅自然,展现了其超凡脱俗的艺术创造力,他的书法作品如《难得糊涂》、《吃亏是福》等,至今仍被广泛传颂和收藏。

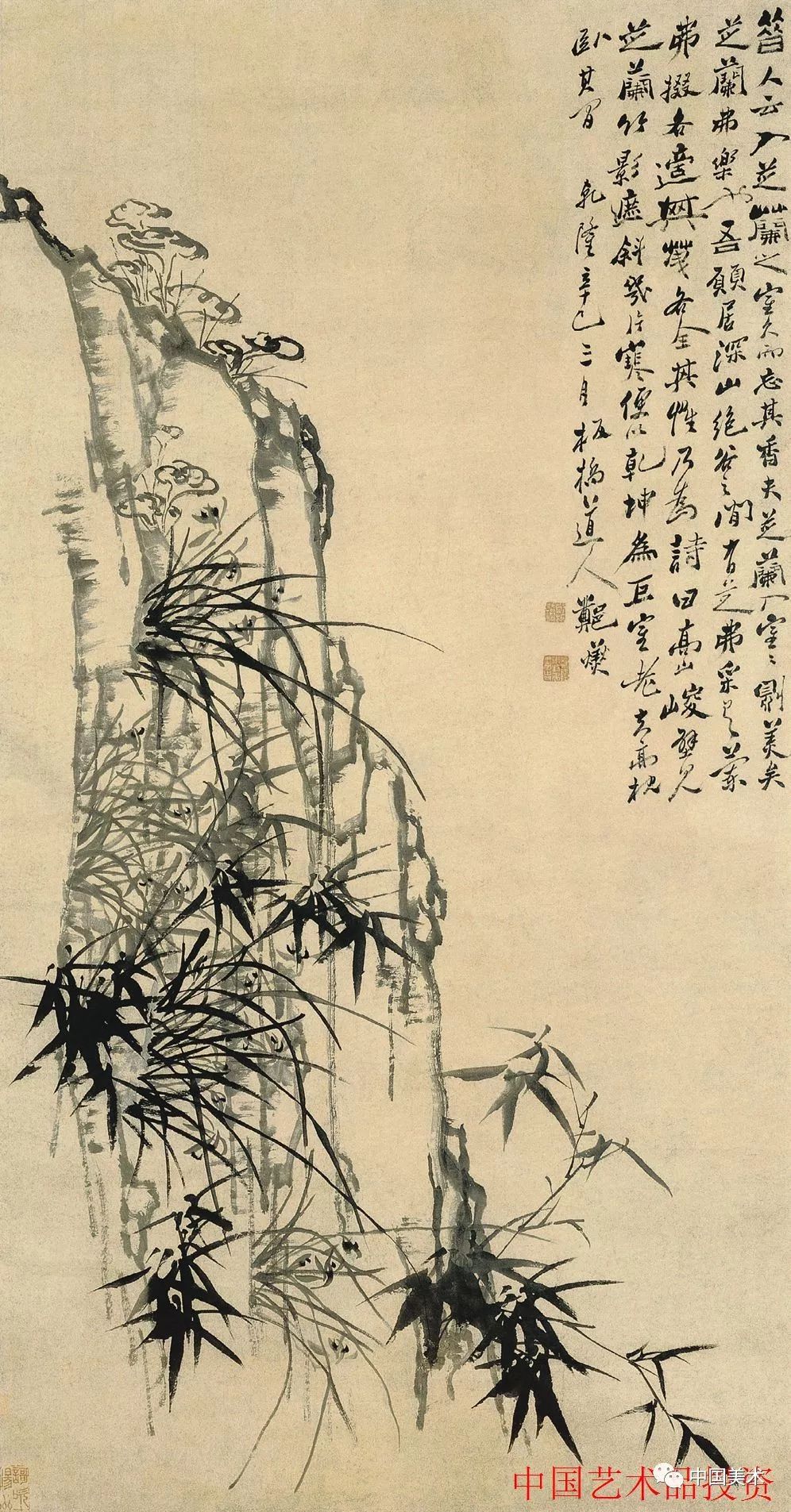

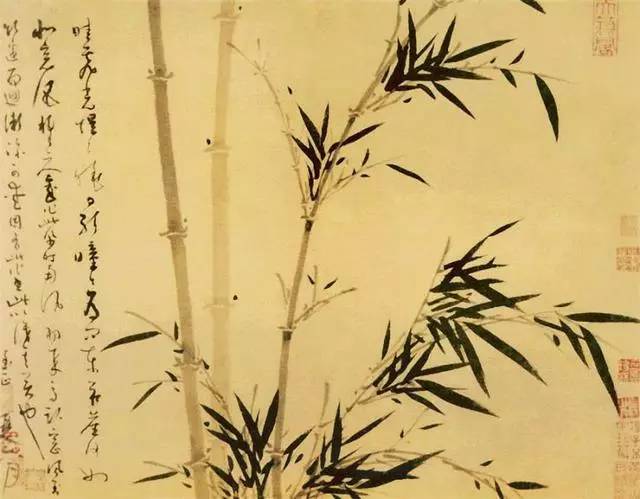

3. 绘画: 郑板桥的绘画以竹石兰草最为擅长,尤其是竹子,他笔下的竹子不仅形态逼真,更蕴含着深厚的文化寓意和情感寄托,他常在画上题诗或题跋,使诗、书、画三者相得益彰,如《墨竹图》中,他以简练的笔墨勾勒出竹子的挺拔与坚韧,配以自作的题诗,表达了作者对清高自守、不随波逐流的人生态度的追求。

三、思想观念:民本思想与反传统精神

郑板桥的思想观念深受儒家思想影响,同时具有鲜明的反传统色彩,他强调“民为贵”,认为“国泰民安”是国家治理的根本目标,在《道情》一诗中,他写道:“老来无事慰平生,风雨阴晴任变更。”这反映了他在仕途失意后对民生的深切关怀和对个人命运的超然态度。

郑板桥的反传统精神体现在他对传统艺术形式的革新上,他不拘泥于前人成规,勇于探索新的艺术表现手法和风格,这种创新精神不仅体现在他的书画创作中,也反映在他对当时社会风气和文坛现状的不满与批判上,他主张“文必己出”,反对盲目模仿古人,提倡个性表达和真实情感的流露。

四、后世影响:文化传承与艺术创新

郑板桥的艺术成就和思想观念对后世产生了深远的影响,他的“三绝”艺术不仅丰富了清代乃至中国艺术宝库的内涵,也为后世艺术家提供了宝贵的借鉴和启示,他的作品和思想激励着无数后来者勇于创新、追求个性表达,在当代社会,郑板桥的艺术精神和文化价值依然被广泛认可和传承。

郑板桥的故事和形象也被多次搬上舞台和银幕,成为文化传播和艺术教育的重要资源,他的生平事迹和艺术成就被编入教材和历史书籍中,成为青少年了解传统文化、学习艺术的重要窗口。

郑板桥以其独特的艺术风格、深邃的思想观念以及在文学、书画领域的卓越成就,成为了中国传统文化中一颗璀璨的明星,他的一生虽历经坎坷却始终保持对艺术的热爱和对生活的乐观态度;他的作品不仅具有极高的艺术价值也蕴含着深刻的文化内涵和社会意义,在今天这个快速变化的时代里重温郑板桥的故事与作品仍能给予我们许多启示与思考——关于个人价值、社会责任以及如何在传统与现代之间找到自己的位置。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...