兰亭序真迹,被誉为“天下第一行书”,其神秘与价值不言而喻。其真迹至今下落不明,成为千古之谜。学者们通过研究各种版本、抄本和历史文献,试图揭开其真面目。由于历史变迁、战乱等因素,真迹的寻找变得异常困难。,,尽管如此,兰亭序的艺术价值和历史意义仍然被广泛认可。它不仅是中国书法艺术的巅峰之作,也是中国文化、哲学、历史等方面的重要载体。兰亭序所蕴含的“曲水流觞”文化,更是成为了中国文人雅士聚会、交流、抒发情感的重要形式。,,在探寻兰亭序真迹的过程中,人们也思考着文化传承与保护的重要性。如何让这一珍贵文化遗产得以永续传承,如何让更多人了解和欣赏到兰亭序的魅力,成为了亟待解决的问题。对于兰亭序真迹的探寻与思考,不仅是对一件艺术品的追寻,更是对文化传承与保护的深刻反思和探索。

在中国古代书法艺术的璀璨星空中,王羲之的《兰亭序》无疑是最为耀眼的星辰之一,这封被誉为“天下第一行书”的书法作品,不仅因其卓越的艺术价值而闻名于世,更因其背后所承载的历史与文化意义而备受推崇,关于《兰亭序》真迹的存亡问题,自古以来便众说纷纭,成为了一个未解的千年之谜。

兰亭序的传奇与失落

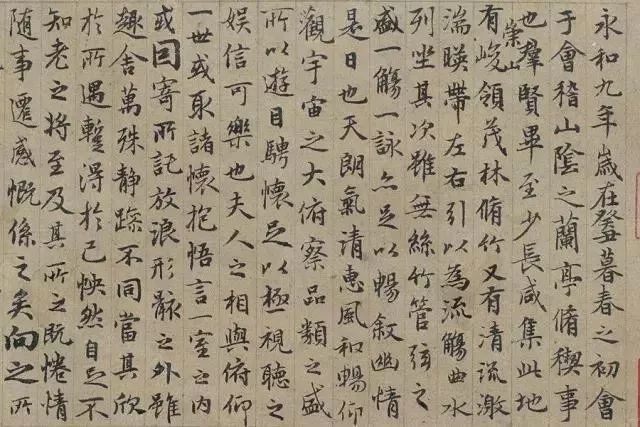

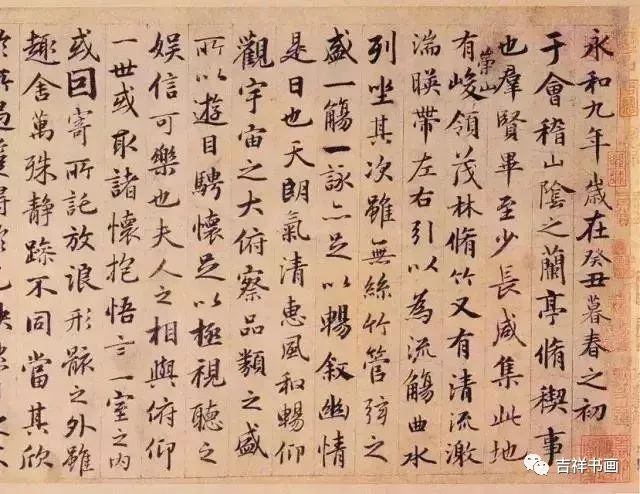

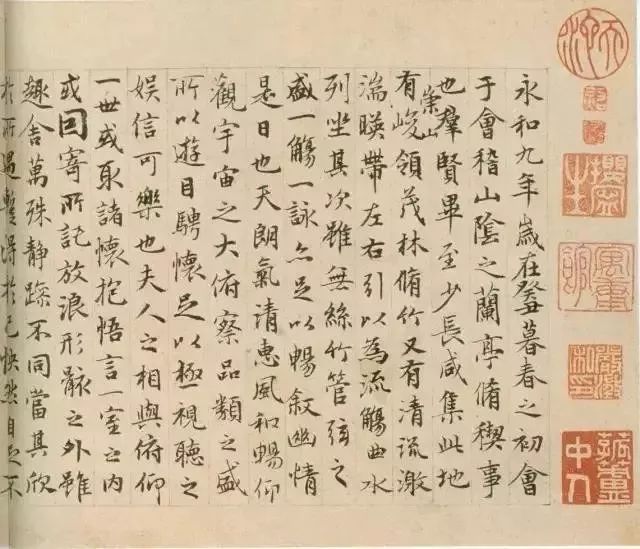

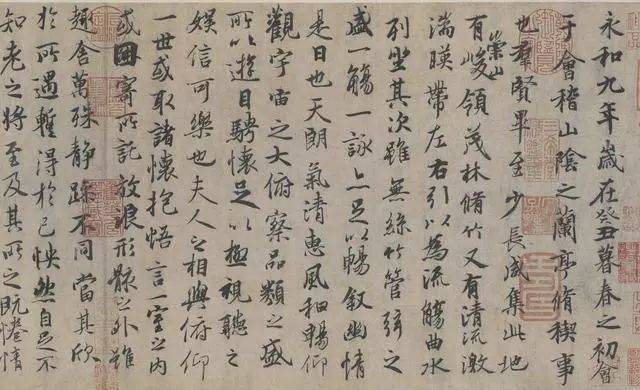

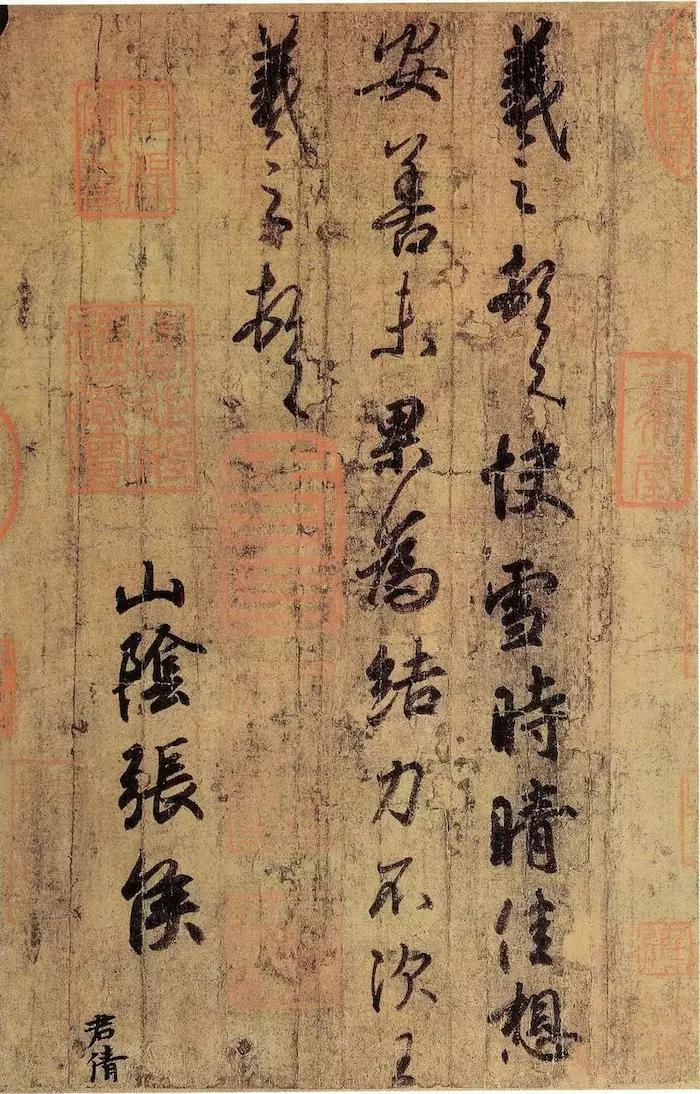

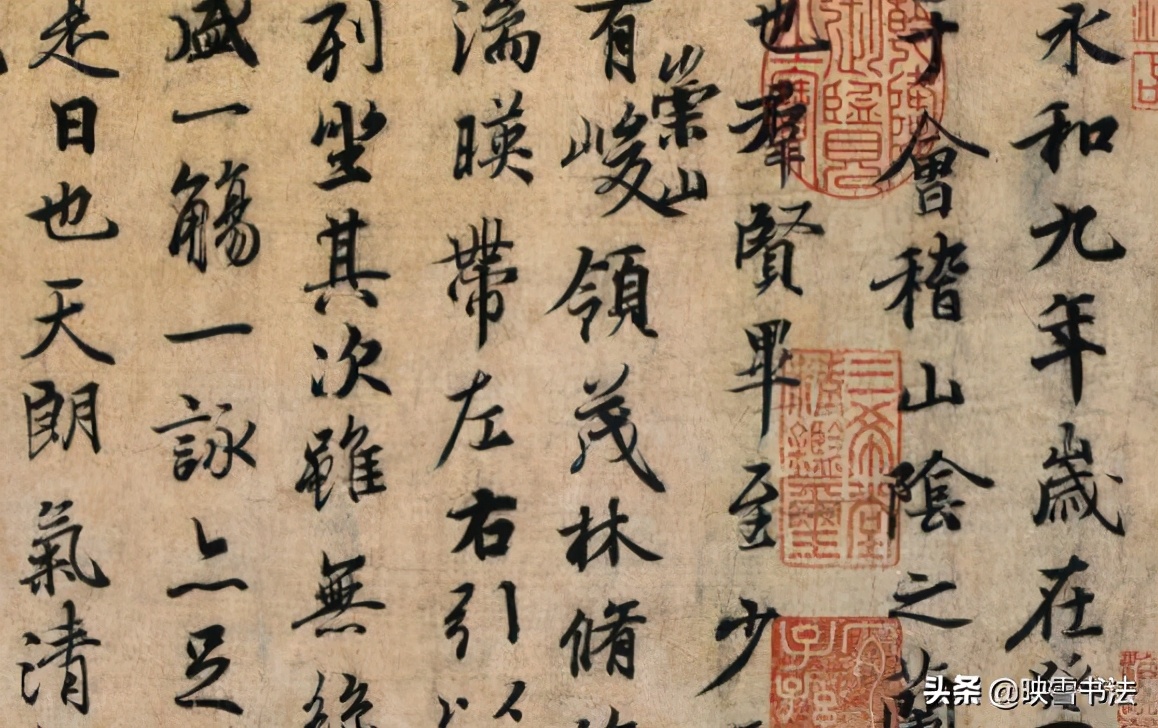

《兰亭序》创作于东晋永和九年(公元353年),是王羲之与友人在会稽山阴的兰亭举行的一场文人雅集时所作,文中描绘了当时文人墨客们曲水流觞、吟诗作对的盛况,表达了作者对生命、自然与艺术的深刻感悟,据传,此作完成后,王羲之曾“书后乘兴而前”,即兴挥洒,不加雕饰,其书法之自然流畅、笔法之精妙绝伦,使得《兰亭序》成为了后世无数书法爱好者与鉴赏家梦寐以求的至宝。

关于《兰亭序》真迹的下落,历史文献中却鲜有明确记载,据唐人何延之在《法书要录》中的记载,唐太宗李世民对《兰亭序》极为钟爱,曾命萧翼设计骗取原作,后将其带入昭陵陪葬,这一说法在后世得到了广泛认同,使得《兰亭序》真迹似乎在历史长河中销声匿迹。

真迹存世之争

尽管有唐太宗陪葬之说,但关于《兰亭序》真迹是否真的随唐太宗深埋地下的疑问从未停止,近年来,随着考古发现与科技手段的进步,兰亭序》真迹存世的猜测与争论再次成为热点。

1. 考古发现的线索

1965年,在陕西省乾陵附近发现了一枚刻有“兰亭序”字样的玉质印章,虽然此印章并非直接证明《兰亭序》真迹的存在,但它引起了人们对这一问题的广泛关注,近年来对昭陵的多次探测与研究中,也未有确凿证据表明《兰亭序》真迹被一同埋葬,这些发现虽未能直接解答问题,却为探寻真迹提供了新的思路与方向。

2. 传世摹本与临本

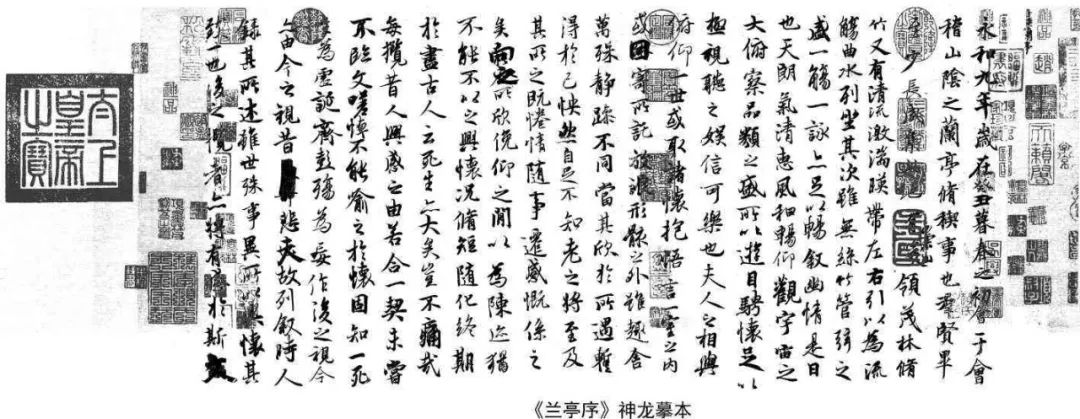

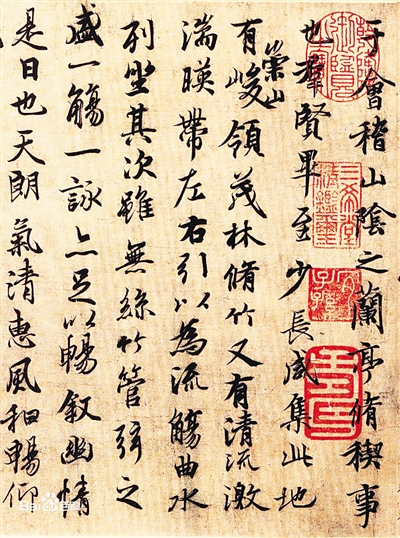

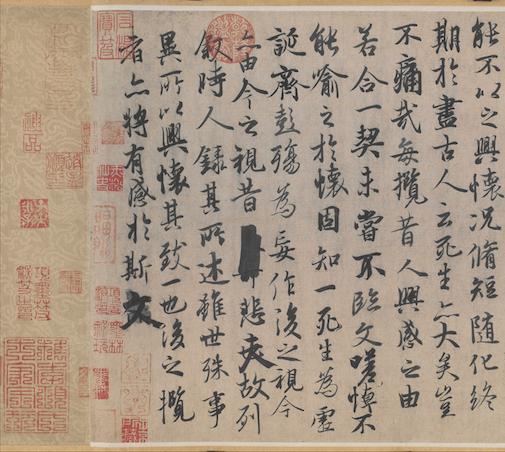

尽管真迹难觅,但《兰亭序》的传世摹本与临本却数量众多,其中以冯承素摹本、虞世南临本等最为著名,这些摹本与临本虽非原作,却在一定程度上反映了原作的风貌与神韵,对于研究《兰亭序》的艺术价值与历史意义具有重要意义,它们终究无法替代真迹本身所带来的震撼与独特性。

3. 现代科技的介入

随着科技的发展,特别是X光扫描、红外线摄影等技术的应用,学者们试图通过非侵入式的方式探寻昭陵内可能存在的文物线索,虽然这些技术尚未直接发现《兰亭序》真迹的踪迹,但它们为未来的考古研究提供了新的可能性,DNA检测技术也被应用于对古代书画作品的真伪鉴定中,尽管目前尚未应用于《兰亭序》的直接检测上,但这无疑为未来解开这一谜团提供了新的希望。

真迹存世的意义

无论《兰亭序》真迹是否依然存世,其对于中国文化与艺术的价值与意义都是不可估量的,它不仅是中国书法艺术的巅峰之作,更是中华文化传承与发展的重要见证,如果真迹能够重现于世,无疑将是对世界文化遗产保护与研究的一大贡献,也将为无数书法爱好者与研究者提供无与伦比的宝贵资料。

即便真迹已随时间消逝于历史的尘埃之中,其精神与艺术魅力仍通过传世摹本与临本得以流传,这种“虽不能至,心向往之”的精神追求,正是中国传统文化中“遗世独立”之美的体现。《兰亭序》所蕴含的生命哲学与人文精神,也激励着后人不断探索生命的意义与价值。

《兰亭序》真迹的存在与否,已成为一个跨越千年的文化谜题,它不仅关乎一件文物的去向,更关乎中国传统文化、艺术乃至哲学思想的传承与发展。《兰亭序》的故事告诉我们,真正的价值不在于物质的存亡,而在于其精神与智慧的流传,无论真迹是否能够重见天日,它在中国文化史上的地位与影响都将永远闪耀。

在这个信息爆炸的时代里,我们或许可以借助现代科技的力量继续探寻这一千年之谜的答案,但更重要的是,我们应该从《兰亭序》中汲取灵感与智慧,将其所蕴含的生命哲学、艺术精神与人文情怀融入到我们的日常生活中去,让这份跨越千年的文化瑰宝继续照亮我们前行的道路。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...