中国画山水画技法是中华文化的重要组成部分,其核心在于笔墨、构图与意境的和谐共生。笔墨上,画家通过墨色的浓淡、干湿、轻重等变化,以及笔触的粗细、快慢、顿挫等技巧,营造出山水的形态与质感。构图上,画家注重取景、布局和层次感,通过远近高低、疏密聚散等手法,使画面具有空间感和透视感。意境上,画家追求“意在笔先”,通过笔墨和构图的巧妙结合,传达出对自然山水的感悟和情感,使观者产生共鸣。在探索中国画山水画技法的过程中,需要不断实践、感悟和总结,以提升自己的艺术修养和创作水平。

在中国传统文化的浩瀚星空中,中国画以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴,历久弥新,独树一帜,山水画作为中国画的重要分支,不仅承载着画家对自然山水的热爱与敬畏,更是他们心灵寄托与哲学思考的载体,本文将深入探讨中国画山水画的技法,从笔墨运用、构图布局到意境营造,揭示其独特的艺术魅力和文化价值。

一、笔墨:山水之魂的细腻表达

中国画山水画的笔墨技法,是画家情感与自然景观对话的桥梁,它不单是简单的色彩与线条的组合,而是通过墨色的浓淡干湿、笔触的轻重缓急,展现出山川的雄浑壮阔与细腻温婉。

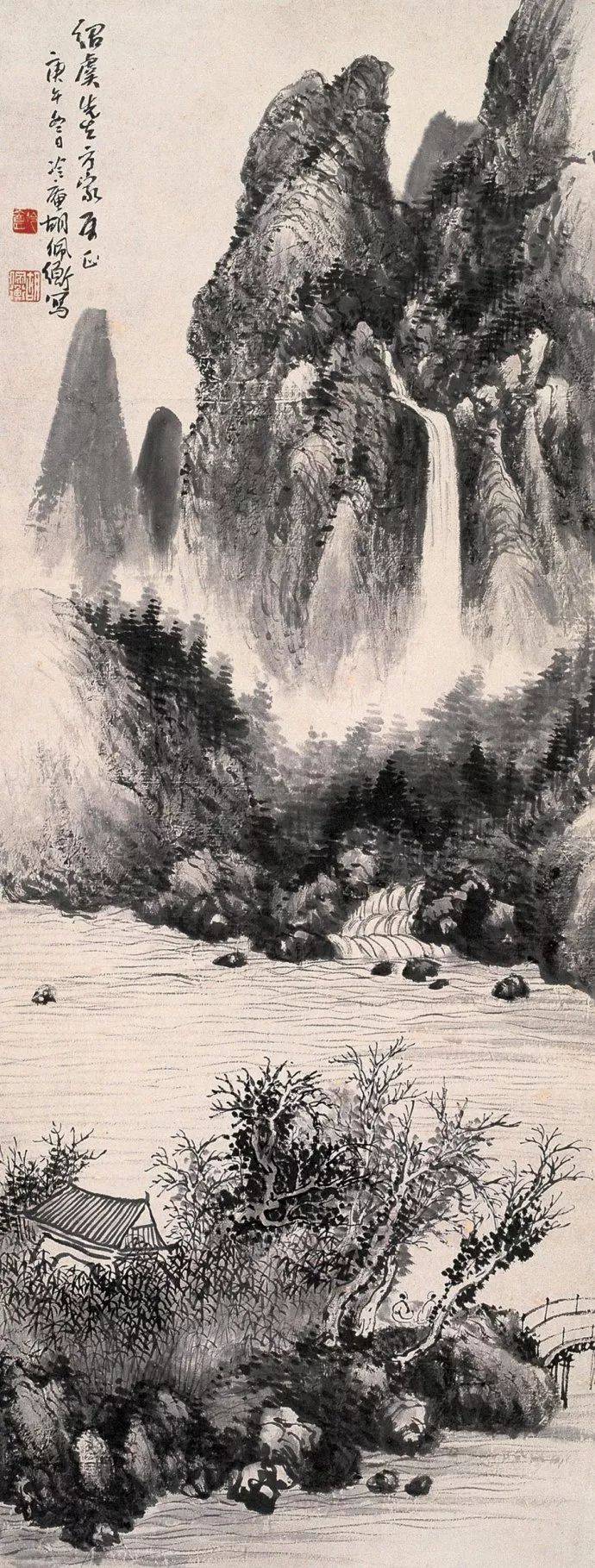

1. 墨分五色:中国画讲究“墨分五色”,即通过水与墨的不同比例调和,形成焦、浓、重、淡、清五种不同的墨色层次,这种技法在山水画中尤为重要,它能够以最简练的方式表现出山水的远近层次、光影变化以及氛围营造,焦墨用于勾勒山石轮廓,强调其质感;淡墨则用于渲染云雾,增添画面的空灵感。

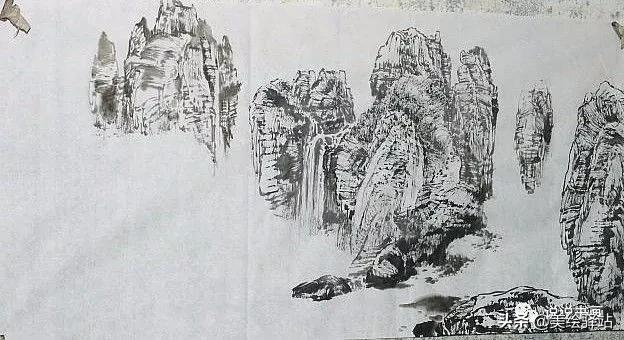

2. 皴擦点染:皴法是表现山石纹理和质感的技法,有“披麻皴”、“卷云皴”、“斧劈皴”等多种形式,每一种皴法都对应着不同的地貌特征和质感需求,擦法则是在皴的基础上,用干笔侧锋轻擦,使画面更加生动自然,点染则多用于树木和远山的处理,通过点的密集与疏散、色彩的深浅变化,营造出丰富的视觉效果。

二、构图:山水之形的巧妙布局

中国山水画的构图讲究“远近高低”、“虚实相生”,旨在通过巧妙的布局,使观者能够“游于画中”,体验到超越视觉的深度与广度。

1. 远近高低:中国传统美学讲究“远取其势,近取其质”,在山水画中体现为远山淡影、近水清幽,远山多以淡墨轻描,以示其高远;近景则细致入微,通过精细的笔触和丰富的墨色变化,展现其质感和细节,这种远近对比,不仅丰富了画面的层次感,也使观者能够感受到从宏观到微观的视觉体验。

2. 虚实相生:虚实是山水画构图的另一大特点,实处为山川的具体形态,虚处则为云雾、江流等自然景象的留白或淡墨处理,虚实相间,既突出了主体,又营造了空灵幽远的意境,如范宽的《溪山行旅图》,以实笔描绘主峰巍峨,而云雾则在留白处自由飘动,使得整个画面既有实体感又不失空灵之气。

三、意境:山水之魂的哲学思考

中国山水画的最高境界,在于通过笔墨与构图的巧妙结合,营造出一种超越画面本身的意境,这种意境不仅仅是自然景观的再现,更是画家内心情感与哲思的投射。

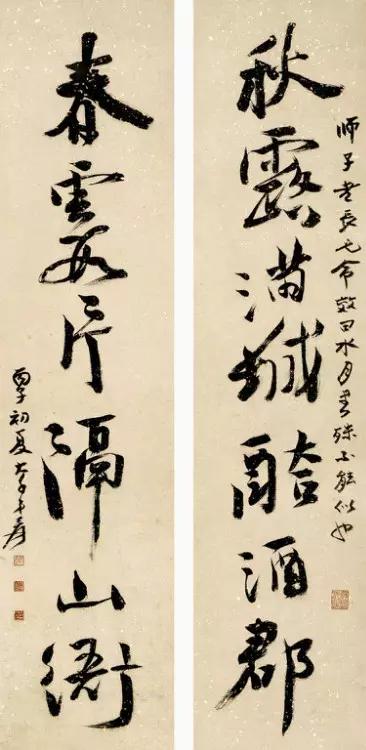

1. 借景抒情:山水画往往不仅仅是自然风光的记录,更是画家情感的抒发,画家通过选取特定的自然景象,如孤舟蓑笠、寒江独钓等场景,寄托自己的孤独、淡泊或超脱之情,这种借景抒情的手法,使得每一幅山水画都成为了一首无言的诗。

2. 哲学思想:中国山水画深受道家、儒家等哲学思想的影响,道家的“天人合一”、“无为而治”在山水画中体现为对自然之美的敬畏与顺应;儒家的“仁者乐山,智者乐水”则体现在对人格理想的追求与寄托,画家在创作时,往往将个人的哲学思考融入其中,使观者在欣赏画面时也能感受到一种心灵的共鸣与启迪。

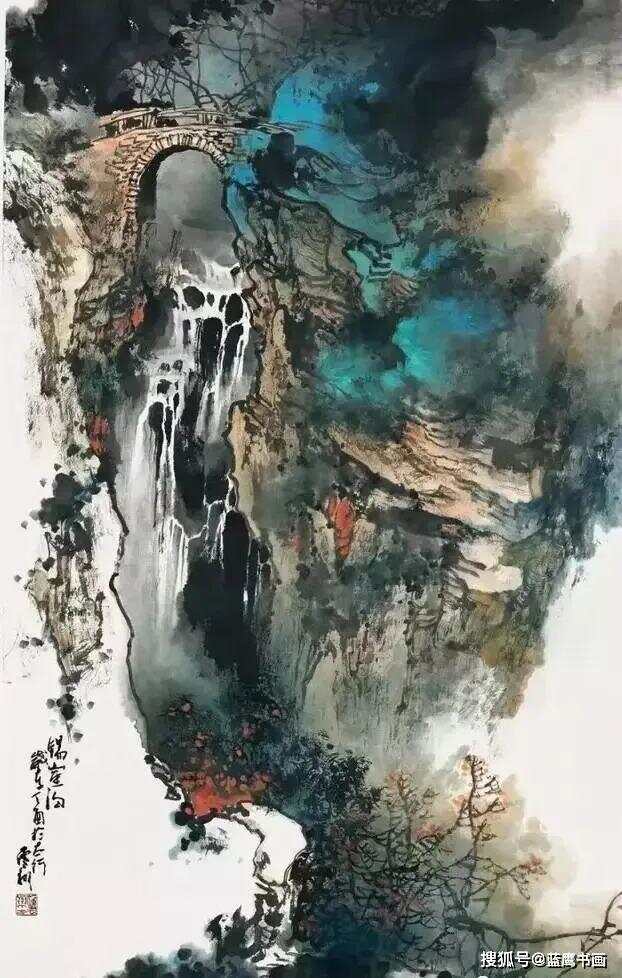

四、现代传承与创新

随着时代的发展,中国山水画的技法也在不断传承与创新中发展,传统技法被更加深入地研究和挖掘,如“破墨法”、“积墨法”等在当代画家手中得到新的诠释与应用;许多年轻画家尝试将西方绘画的色彩、构图等元素融入中国山水画中,创造出具有时代特色的新风格,这种“古法今用”、“中西合璧”的尝试,不仅丰富了山水画的艺术表现力,也使其更加符合当代人的审美需求和审美习惯。

中国画山水画的技法,是千百年来无数画家智慧与心血的结晶,它不仅是一种绘画技巧的传承与发展,更是一种文化精神的延续与弘扬,在笔墨的运用中感受自然的韵律、在构图的布局中体会哲学的深邃、在意境的营造中领悟人生的真谛——这便是中国山水画给予我们最宝贵的财富,在未来的日子里,愿我们能够继续在这片艺术的海洋中遨游探索、创新发展让中国山水画这一瑰宝永远焕发光彩!

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...