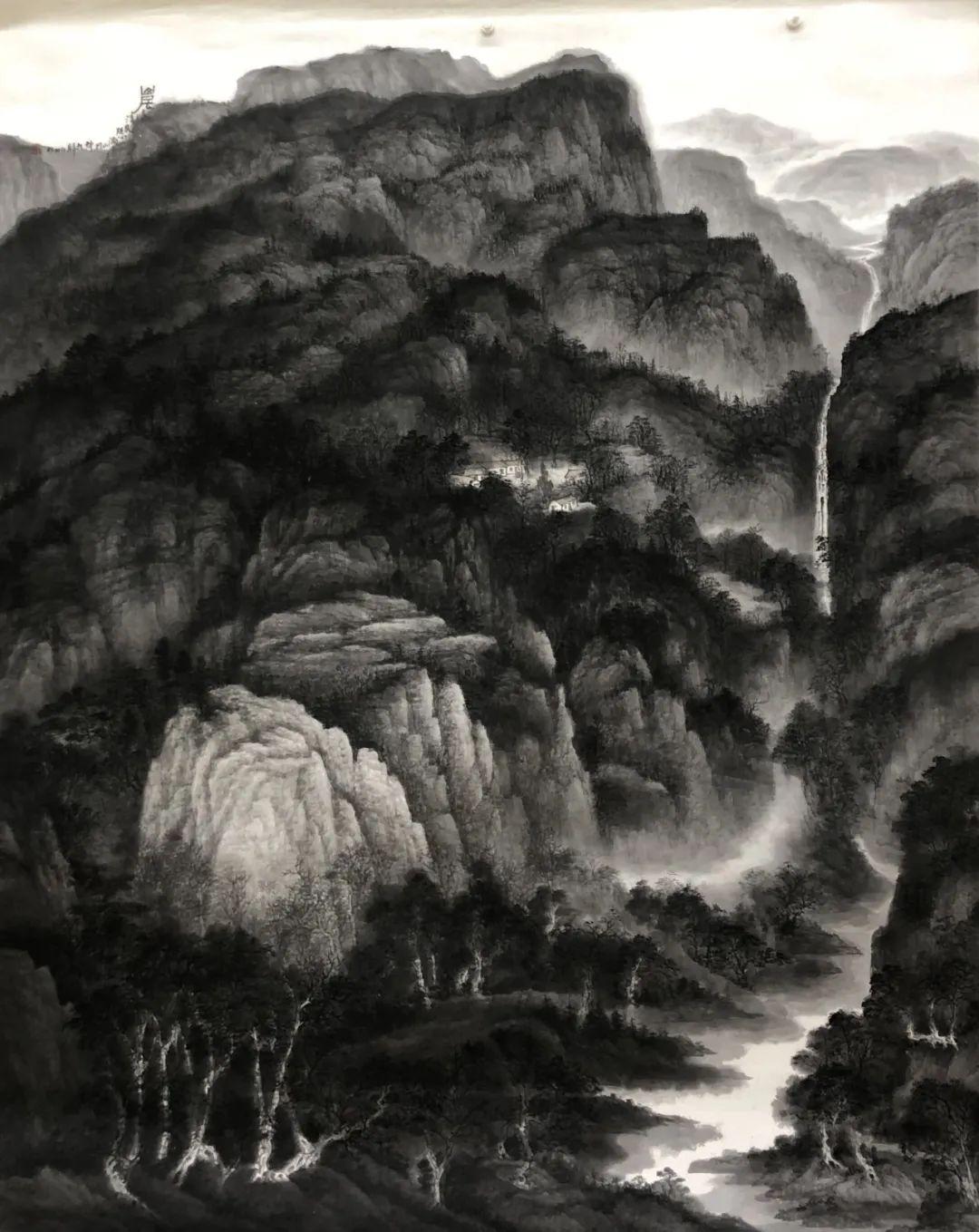

山水画是中国传统绘画的重要流派之一,其技法包括笔墨、构图和意境的和谐共生。笔墨是山水画的基础,通过墨色的浓淡、干湿、轻重等变化,表现出山水的形态、质感和氛围。构图则是将笔墨元素有机地组合在一起,形成一幅有层次、有节奏的画面。而意境则是山水画的灵魂,通过笔墨和构图的运用,传达出画家的情感、思想和审美追求。在山水画中,笔墨、构图和意境三者相互依存、相互影响,共同营造出一种独特的艺术效果。通过深入探析山水画的技法,我们可以更好地理解中国传统文化的精髓,感受其独特的艺术魅力。

在中国传统绘画中,山水画以其独特的艺术魅力和深远的文化内涵,历来被视为画家们抒发情感、追求自然之美的最高境界,山水画不仅是对自然景观的再现,更是画家内心世界与自然界的对话,其技法之精妙、意境之深远,无不令人叹为观止,本文将深入探讨山水画的几种主要技法,包括笔墨运用、构图布局以及意境营造,以期为读者呈现一幅幅活灵活现、意蕴丰富的山水画卷。

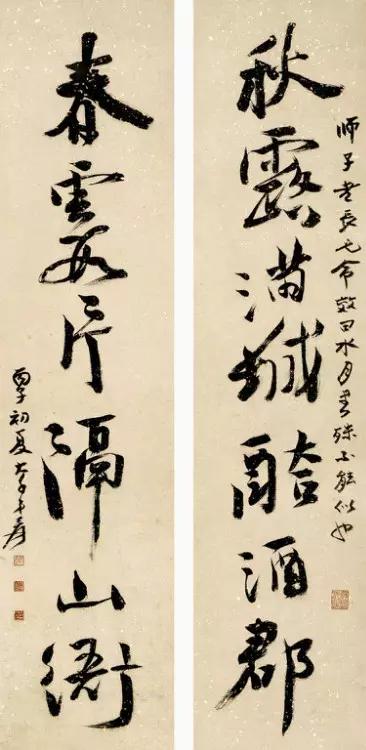

一、笔墨技法:勾勒山川之魂

1. 笔法

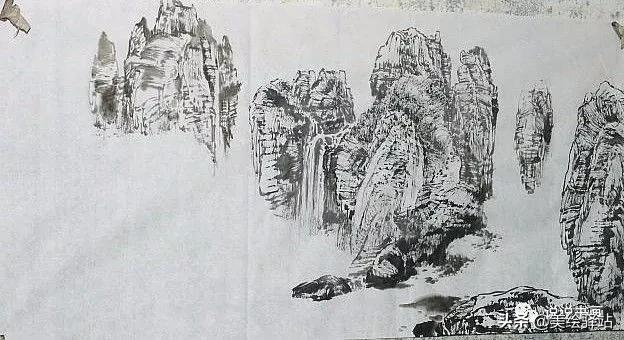

山水画的笔法,讲究“骨法用笔”,即通过不同力度、速度和方向的运笔,来表现山石的质感、树木的姿态以及云雾的飘渺,主要笔法包括“中锋”、“侧锋”、“逆锋”等,中锋行笔,线条圆润流畅,适合勾勒山石轮廓和树木主干;侧锋则能表现出山石的阴阳向背和树木的叶脉层次;逆锋则能产生苍劲有力的效果,常用于表现老树盘根或山石肌理,还有“点苔法”,以点代面,灵活多变,用于点缀山间小景或表现远山虚影。

2. 墨法

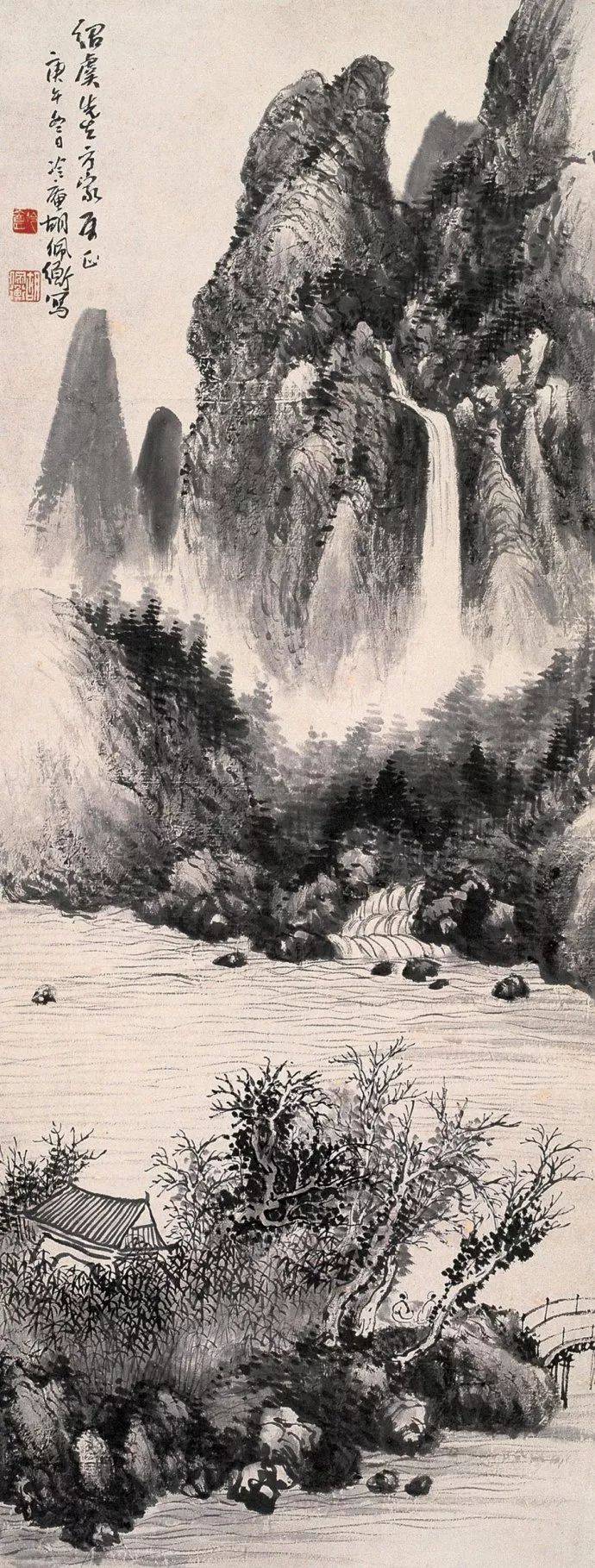

墨法是山水画中不可或缺的一部分,通过墨色的浓淡干湿,可以营造出丰富的层次感和空间感,墨分五色——焦、浓、重、淡、清,画家需根据画面需要灵活运用,焦墨用于勾勒轮廓,强调结构;浓墨则用于重色部分,增强视觉冲击力;重墨则用于山石的暗部或阴影处,增加立体感;淡墨和清水调和,用于渲染云雾、水面等轻柔部分;清墨则用于提亮画面,使整体更加透气,墨法的运用,不仅是对自然色彩的模拟,更是对画面氛围的营造。

二、构图布局:经营位置之妙

1. 远近高低

山水画的构图讲究“远近高低”,即通过不同视角和层次的安排,使画面具有深度和远近感,近景多以精细的笔触描绘山石、树木或人物活动,中景则以较为概括的手法表现山川的轮廓和结构,远景则以淡墨或留白处理,营造出深远辽阔的意境,高低错落则是指通过山峦的起伏变化和云雾的缭绕,形成视觉上的层次感和空间感。

2. 虚实相生

虚实相生是山水画构图的另一大特点,实处如山石、树木、房屋等具体物象,需细致刻画;虚处如云雾、江流、远山等,则以淡墨或留白处理,给人以想象空间,虚实之间的巧妙平衡,不仅能增强画面的空间感和透气性,还能引导观者的视线流动,使画面更加生动有趣。

三、意境营造:心随景动之境

1. 借景抒情

山水画不仅仅是自然景观的再现,更是画家情感的抒发,画家通过选取特定的自然景象,如幽静的山谷、飞瀑流泉、古木参天等,来寄托自己的情感和理想,这些景象往往蕴含着丰富的文化寓意和哲学思考,如“高山流水”象征着知音难觅,“松柏常青”象征着坚韧不拔等,通过借景抒情,山水画得以超越视觉的局限,达到心灵的共鸣。

2. 留白与想象

留白是中国传统艺术中的一种重要手法,在山水画中尤为常见,留白不仅是为了表现云雾、江水等自然元素的无形之美,更是为了给观者留下足够的想象空间,一纸空白,可以让人联想到无垠的天空、深远的山谷或是静谧的湖面,从而在心中构建出一幅幅生动的画面,留白与实景的巧妙结合,使得山水画具有了更加丰富和深远的意境。

四、技法融合与创新:传统与现代的对话

在继承传统山水画技法的同时,现代画家也在不断探索新的表现方式和材料应用,结合水彩、丙烯等现代绘画材料进行创作,可以丰富山水画的色彩层次和表现力;利用摄影技术作为参考或灵感来源,拓宽了画家的视野和创作思路;还有部分画家尝试将西方绘画的光影效果融入山水画中,使画面更加立体生动,这些创新尝试不仅没有削弱山水画的文化底蕴和审美价值,反而为其注入了新的活力。

山水画的技法涵盖了笔墨运用、构图布局以及意境营造等多个方面,它们相互依存、相互渗透,共同构成了山水画独特的艺术魅力,无论是传统技法的精妙运用还是现代创新的积极探索,都旨在追求“天人合一”的审美理想和“心随景动”的艺术境界,在快速变化的现代社会中,我们更应珍惜并传承这一份宝贵的文化遗产,让山水画这一艺术形式继续在新的时代背景下焕发出更加璀璨的光芒。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...