富春山居图是中国十大名画之首,由元代画家黄公望创作,被誉为“中国山水画之冠”。其以细腻的笔触和深远的意境,描绘了富春江两岸的自然风光和人文景观,展现了人与自然的和谐共处。这幅画不仅在艺术上具有极高的价值,还蕴含着丰富的历史和文化内涵。关于中国十大名画的排名,一直存在争议和不同的看法。尽管如此,富春山居图作为中国绘画史上的经典之作,其千年魅力依然无法被其他作品所替代。

在中国浩瀚的艺术长河中,名画如繁星点点,各领风骚,若要从中挑选出一张能够代表中国山水画最高成就,且被誉为“中国十大名画之首”的作品,非元代画家黄公望的《富春山居图》莫属,这幅画不仅以其卓越的艺术价值跻身历史名作之列,更因其在2011年两岸合璧的传奇经历而成为现代中国文化交流的象征,本文将深入探讨《富春山居图》的艺术特色、历史地位、以及它为何能在中国众多名画中脱颖而出,位列榜首。

一、艺术瑰宝:黄公望与《富春山居图》的诞生

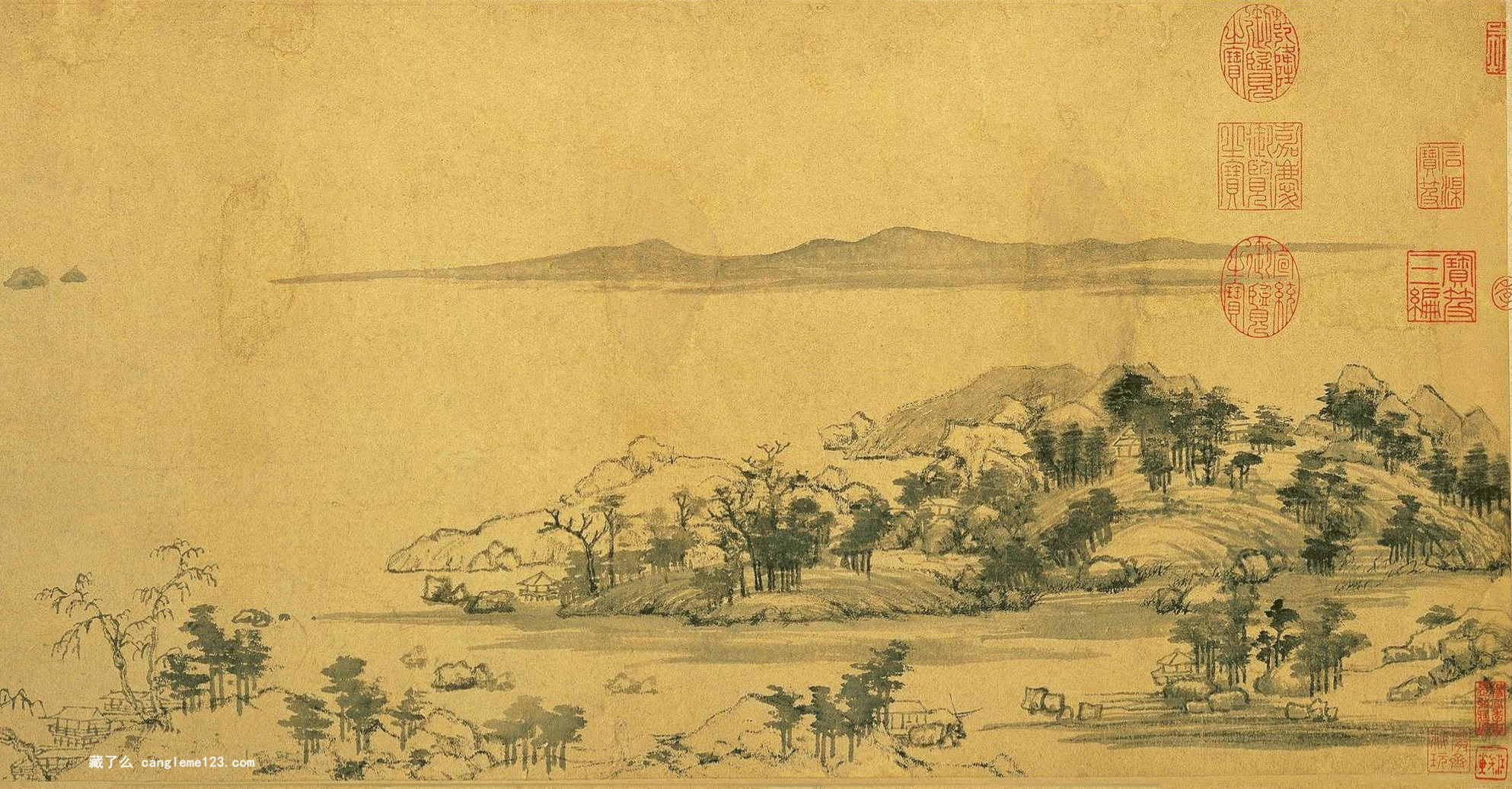

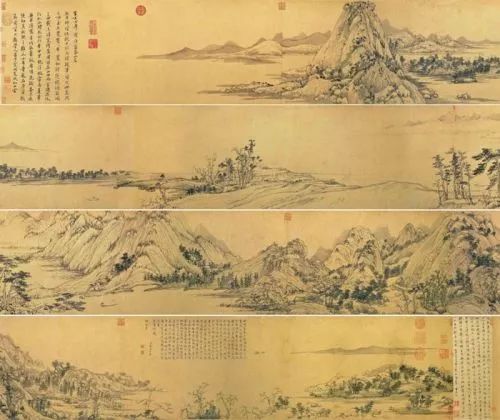

《富春山居图》是元代画家黄公望晚年隐居浙江富春江畔时所作,历时数年完成,全图长6.36米,高33厘米,以长卷的形式展现了富春江两岸的秋景,黄公望,本名陆坚,字子久,号一峰,是“元四家”之一,其画风独特,擅长将自然景观与个人情感融为一体,达到“景随情迁”的艺术境界。《富春山居图》便是他艺术生涯的巅峰之作。

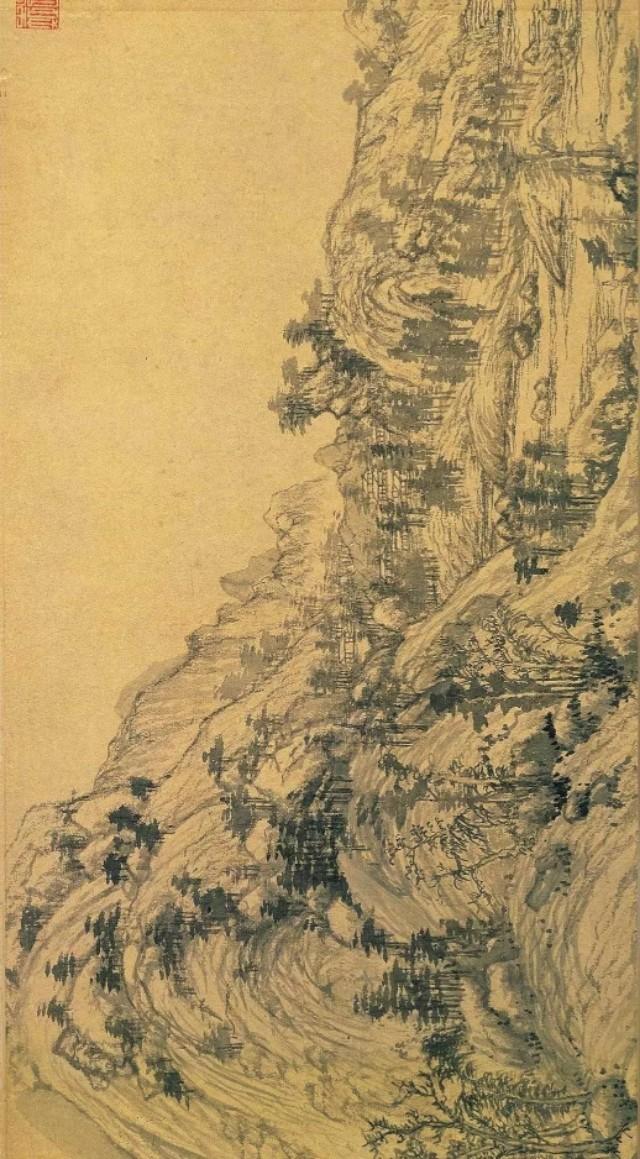

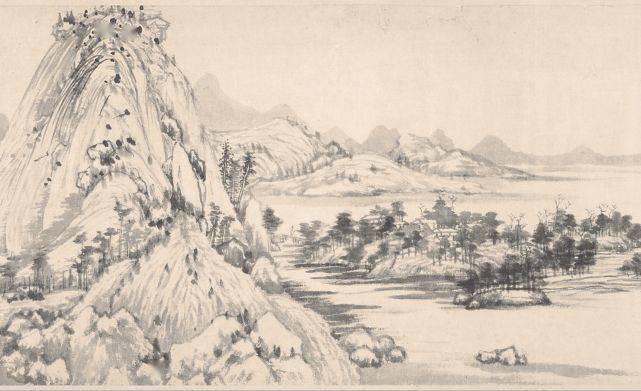

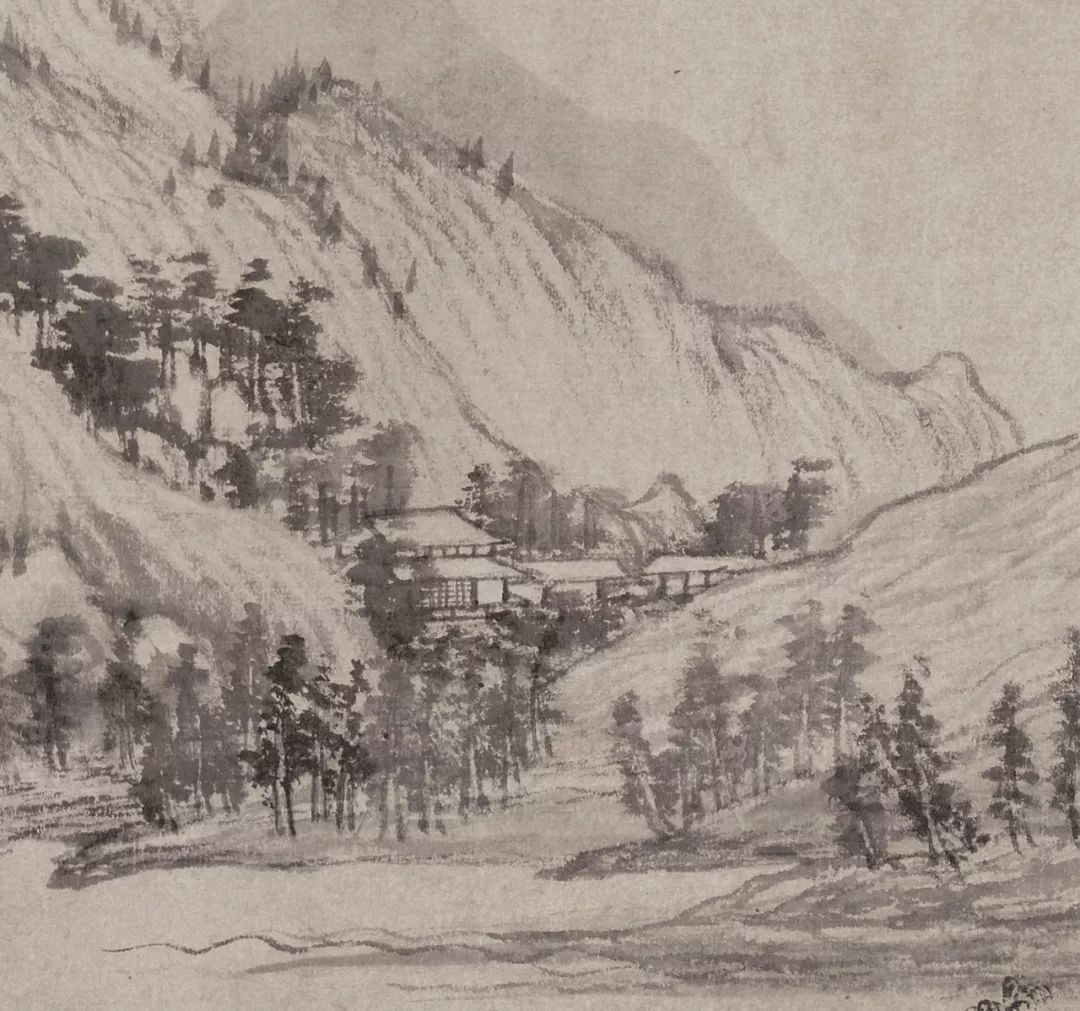

此画以干笔淡墨、疏密有致的手法描绘了富春江的壮丽景色,从平沙浅岸到高峰深谷,层次分明,远近高低各具神韵,画中既有江南山水的温婉秀丽,又蕴含着文人墨客的隐逸情怀,展现了作者对自然美的深刻理解和无限热爱。

二、历史沧桑:从离奇失踪到两岸合璧

《富春山居图》自问世以来,便因其非凡的艺术价值而备受推崇,其命运却几经波折,据传,原作在明末时被焚毁于战火之中,仅存的部分被后人称为“剩山图”,现藏于浙江省博物馆,而真正的《富春山居图》全卷则一直是个谜,直到1950年代在台北故宫博物院被发现并展出,才重新引起世人的关注。

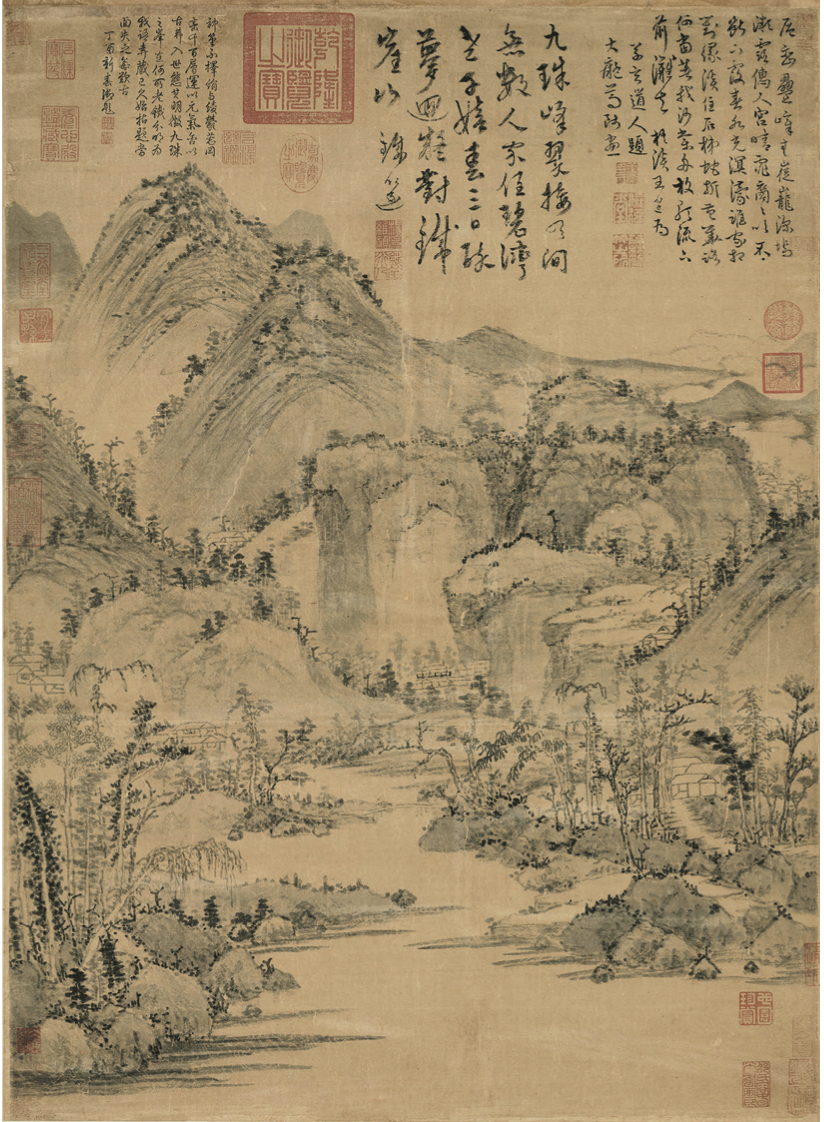

1960年代初,《富春山居图》被分割为两段,前半段被命名为“无用师卷”,后半段则称为“剩山图”,分别收藏于两岸的博物馆中,这一分割不仅让世人无法一睹全貌,更增添了这幅名作的历史厚重感,直到2011年,“无用师卷”和“剩山图”在台北故宫博物院和浙江省博物馆的共同努力下实现合璧展出,这一历史性时刻不仅让无数艺术爱好者为之动容,也成为了两岸文化交流的重要里程碑。

三、艺术特色与排名之争:为何它能位列中国十大名画之首?

《富春山居图》之所以能在中国众多名画中脱颖而出,位列“中国十大名画”之首,主要基于以下几点原因:

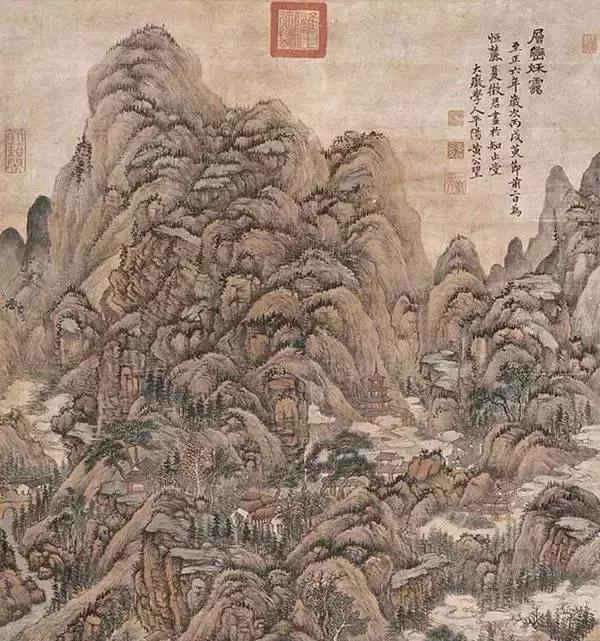

1、卓越的艺术成就:黄公望以极其细腻的笔触和深邃的情感,将自然景观与个人心境完美融合,达到了“天人合一”的艺术境界,画中每一处细节都透露着作者对自然的敬畏与热爱,展现了极高的艺术造诣。

2、独特的构图与技法:全图采用“高远”、“深远”、“平远”三远法相结合的构图方式,使得画面层次分明、空间感极强,黄公望运用了“披麻皴”等技法,使山石质感逼真、墨色浓淡相宜,达到了“墨中有笔、笔中有墨”的至高境界。

3、深厚的文化内涵:作为中国山水画的代表作之一,《富春山居图》不仅展现了自然之美,更蕴含了文人士大夫的隐逸思想、道家哲学以及作者对人生哲理的深刻思考,画中的每一座山、每一片水都仿佛在诉说着一个故事,让观者能在欣赏美景的同时,感受到一种超脱世俗的精神追求。

4、历史与文化的象征:自问世以来,《富春山居图》就成为了中国文化的重要符号之一,它不仅代表了元代山水画的最高成就,还见证了中华民族的历史变迁和文化传承,特别是其合璧展出所引发的轰动效应,更是让这幅作品成为了现代中国文化交流与认同的重要标志。

四、现代意义:文化交流与传承的桥梁

在当今社会,《富春山居图》不仅仅是一幅画作那么简单,它更像是一座桥梁,连接着过去与现在、大陆与台湾、乃至整个中华文化的血脉,2011年的合璧展出不仅让世人得以一睹全貌的《富春山居图》,更在两岸民众心中播下了文化认同与情感交流的种子,此后,《富春山居图》多次在两岸及国际间展出交流,成为推动中华文化传承与发展的重要力量。

《富春山居图》的数字化保护与传播也为其在现代社会中的影响力提供了新的途径,通过高精度的数字扫描与虚拟现实技术,《富春山居图》得以在全球范围内广泛传播,让更多人能够近距离地感受其艺术魅力与文化价值,这不仅是对这一艺术瑰宝的尊重与保护,也是对中华文化传承与创新的重要尝试。

《富春山居图》以其卓越的艺术成就、独特的文化内涵以及在历史变迁中的特殊地位,当之无愧地成为中国十大名画之首,它不仅是中国传统文化的瑰宝,更是连接过去与未来、沟通两岸人民情感的桥梁,在未来的日子里,《富春山居图》将继续以其独特的魅力影响着世界,成为中华文化走向世界的一张亮丽名片。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...