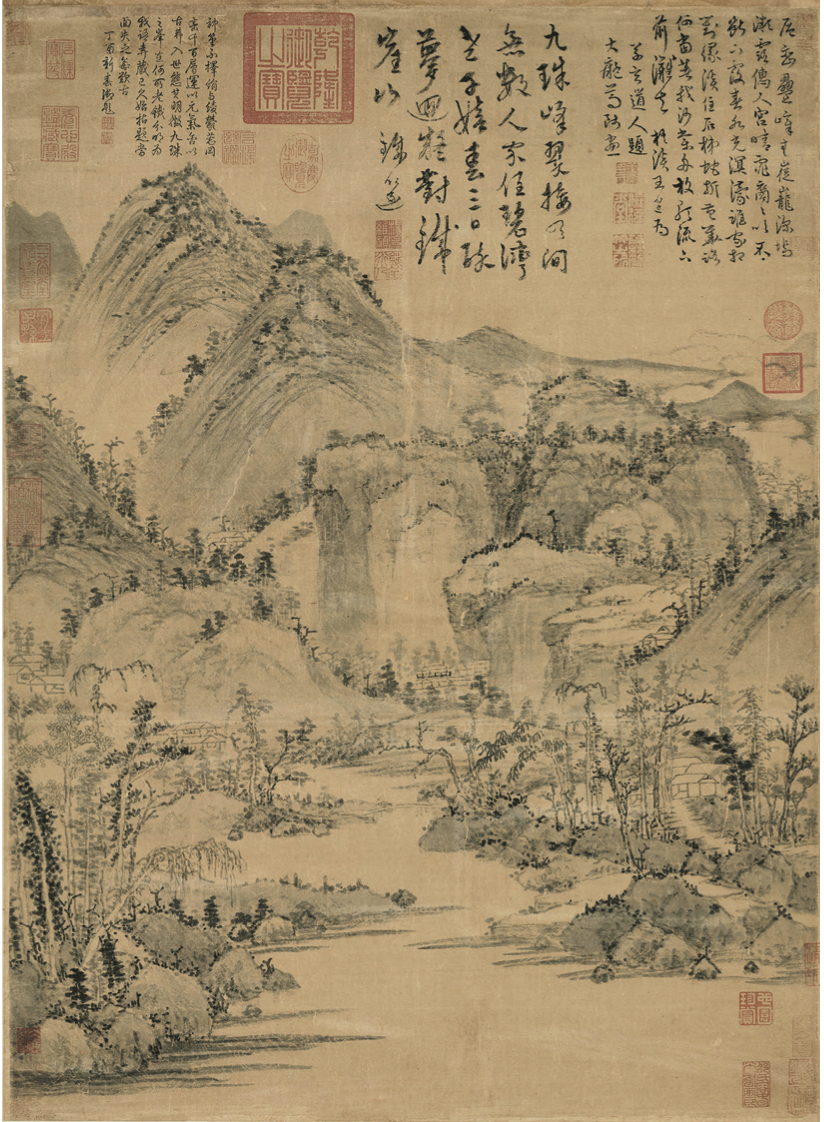

《富春山居图》是中国古代绘画的瑰宝,由元代画家黄公望创作,全卷以浙江富春江为背景,描绘了山水间的自然美景和人文气息。这幅画作不仅展现了黄公望卓越的绘画技艺,更蕴含了其深厚的文化底蕴和哲学思考。,,《富春山居图》全卷分为“无用师卷”和“剩山图”两部分,分别收藏于中国台湾和浙江博物馆。2011年,两幅画作在台北故宫博物院合璧展出,引发了全球华人的关注和热议。这次合璧展出不仅是对《富春山居图》艺术价值的肯定,更是对中华文化传承和发展的见证。,,《富春山居图》以其独特的艺术魅力和文化内涵,成为了中国乃至世界文化交流的桥梁。它不仅让人们在欣赏中感受到自然之美,更在对话中体会到中华文化的博大精深和历史底蕴。

在中国浩瀚的艺术长河中,有一幅画作以其独特的艺术魅力和深厚的历史文化底蕴,穿越时空,与无数观者进行着跨越千年的心灵对话,它就是被誉为“中国十大传世名画”之一的《富春山居图》,这幅画作不仅是中国古代山水画的不朽杰作,更是中华文化中“天人合一”哲学思想的生动体现,其全卷的每一次展出,都足以震撼人心,引发对自然美、艺术美乃至人生哲理的深刻思考。

历史背景与创作缘起

《富春山居图》是元代画家黄公望晚年隐居富春江畔时所作,历时数载,倾注了其毕生对自然山水的热爱与理解,黄公望,本名陆坚,因随师学道而改名黄公望,字子久,号一峰道人,是元代四大家之一,他早年虽曾为官,但晚年因缘际会,得以在富春江边悠然自得,每日游历于山水之间,汲取灵感,最终绘就了这幅传世之作。

《富春山居图》的创作背景反映了元代文人士大夫在政治高压下寻求精神寄托的普遍心态,元朝初期,汉族士人虽在政治上受到排挤,但在文化上却获得了前所未有的自由与开放,许多文人选择寄情山水,以画笔抒发胸中块垒,黄公望的《富春山居图》便是这一时期文化精神的集中体现。

艺术特色与价值

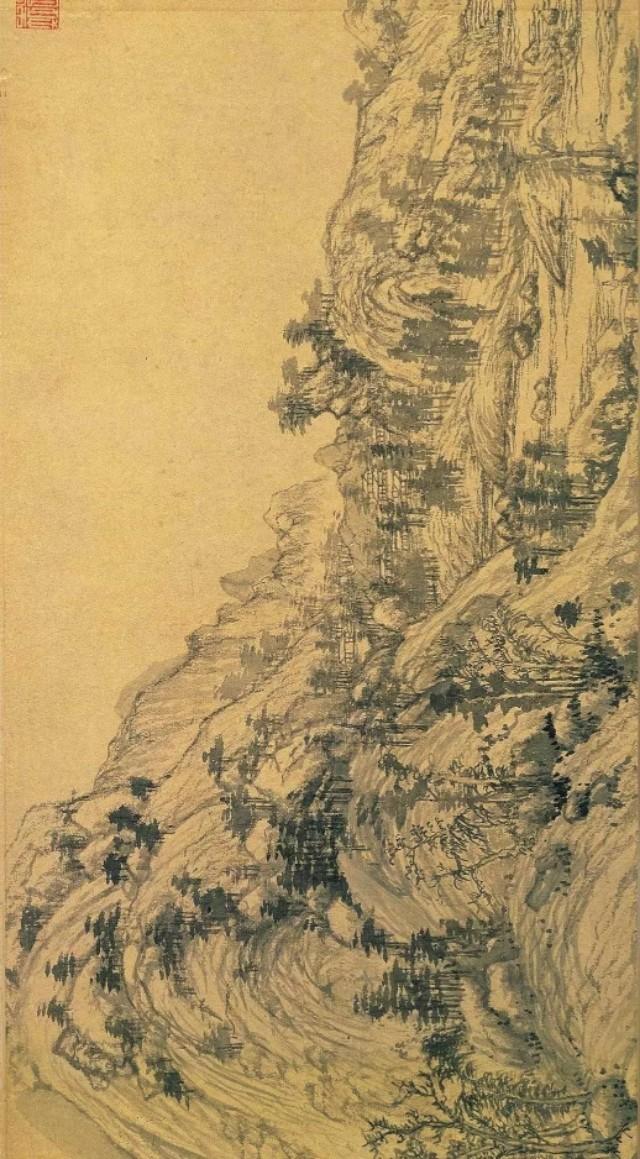

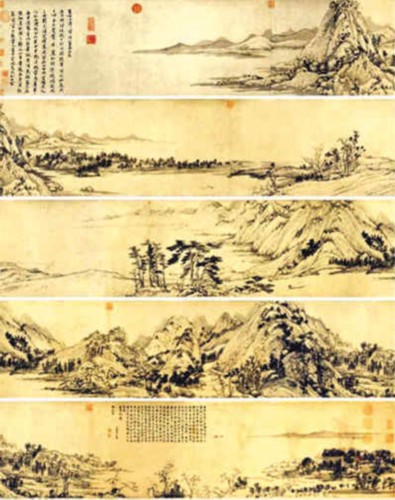

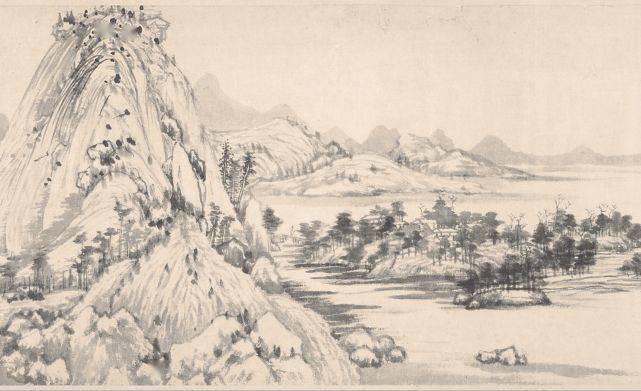

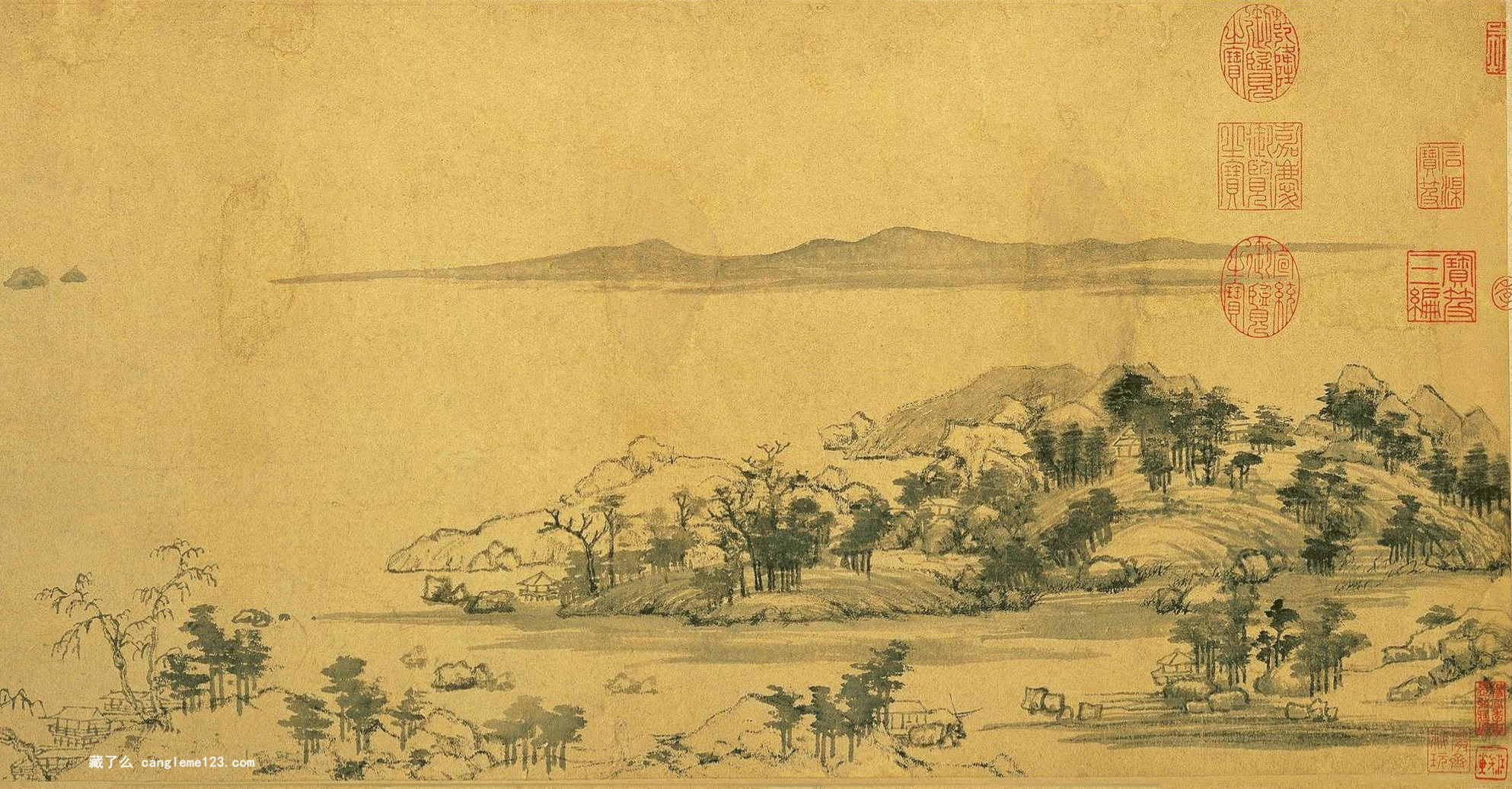

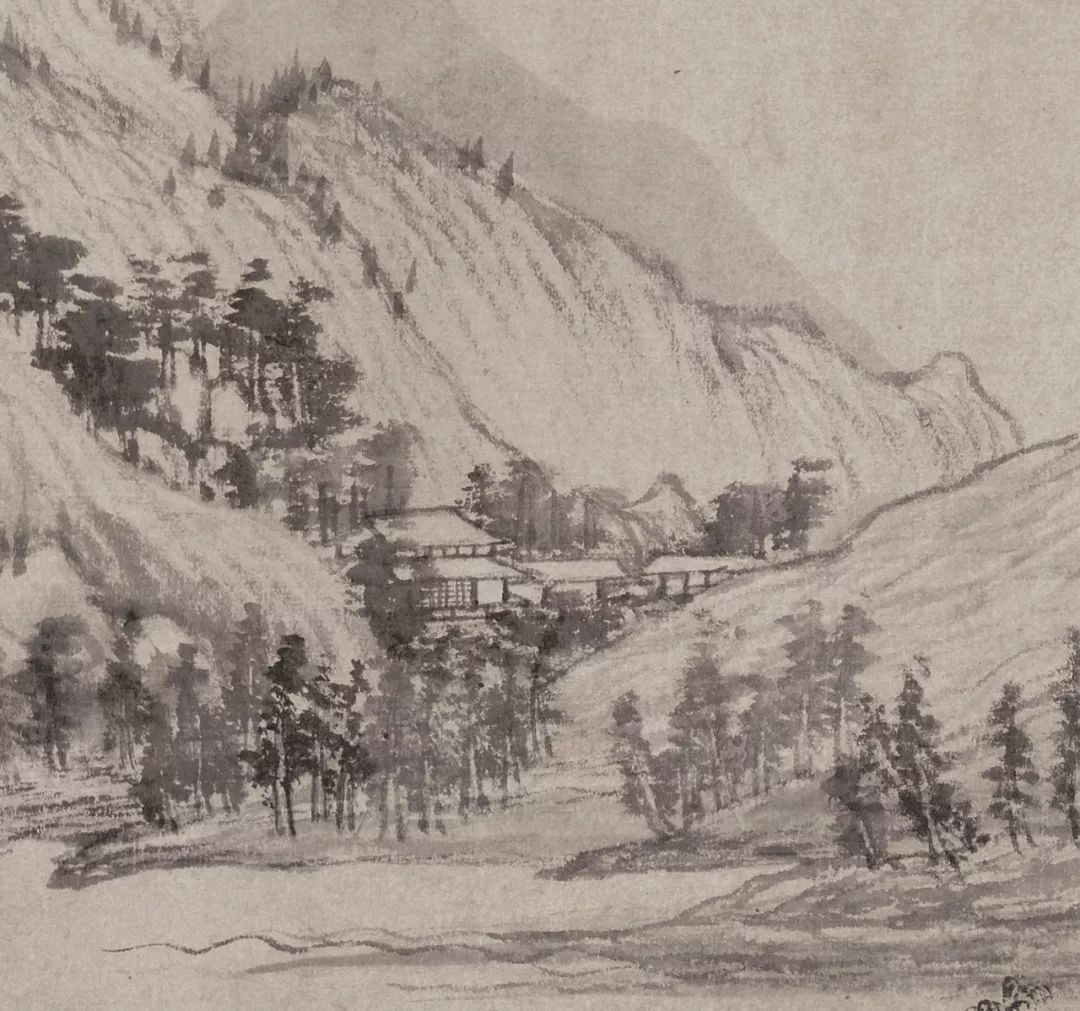

《富春山居图》全卷长6.39米,高33厘米,以其独特的“高远”、“深远”、“平远”三远法构图,展现了富春江沿岸从富阳至桐庐的壮丽景色,画中峰峦叠翠、江水浩渺、林木葱郁、村舍隐现,一派宁静祥和的江南水乡风光,黄公望运用了干湿笔法相结合的技巧,使得画面既有苍茫浑厚之感,又不失清新脱俗之态,其用墨淡雅而不失层次感,色彩虽少却能表现出四季变换的微妙变化,展现了极高的艺术造诣。

除了其卓越的绘画技巧外,《富春山居图》更是一幅蕴含深邃哲思的艺术品,它不仅是对自然美的忠实记录,更是对“道法自然”、“天人合一”哲学思想的生动诠释,画中的每一座山、每一片水、每一棵树都仿佛在诉说着人与自然和谐共生的理念,引导观者进入一个超脱尘世、回归本真的精神境界。

历史波折与后世影响

《富春山居图》的命运并非一帆风顺,自问世以来,它经历了无数波折与离合,原作在明末被焚烧成两段,前段《剩山图》现藏于浙江省博物馆,后段《无用师卷》则几经流转,最终在台湾为世人所知,直到2011年,《富春山居图》的两部分在台北故宫博物院实现了跨越海峡的合璧展出,这一历史性的时刻不仅让无数艺术爱好者为之动容,也成为了两岸文化交流的重要里程碑。

《富春山居图》的全卷展出不仅是对其艺术价值的肯定,更是对中华文化传承与发展的见证,它促使人们思考如何在快速发展的现代社会中保持与自然的和谐共生,如何在快节奏的生活中寻找到心灵的归宿,这幅画作以其独特的艺术魅力和深刻的文化内涵,激励着后人不断探索美、追求美、创造美。

当代意义与启示

在当代社会,《富春山居图》依然具有不可估量的价值与意义,它提醒我们,在享受现代科技带来的便利与快捷的同时,不应忽视对自然之美的感知与敬畏,它鼓励人们在繁忙的生活中寻找一片静谧之地,通过艺术的方式与自然对话、与自我对话。《富春山居图》还促进了不同文化背景人群之间的理解和交流,成为连接过去与未来、沟通不同地域文化的桥梁。

《富春山居图》全卷不仅是黄公望个人艺术成就的巅峰之作,更是中华文化宝库中的瑰宝,它以独特的艺术语言和深邃的文化内涵,跨越时空的限制,继续在每一个观者的心中激起涟漪,引导我们思考人与自然、艺术与生活的关系,在未来的日子里,《富春山居图》将继续以其不朽的魅力,启迪着后来者对美的追求和对生活的深刻理解。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...