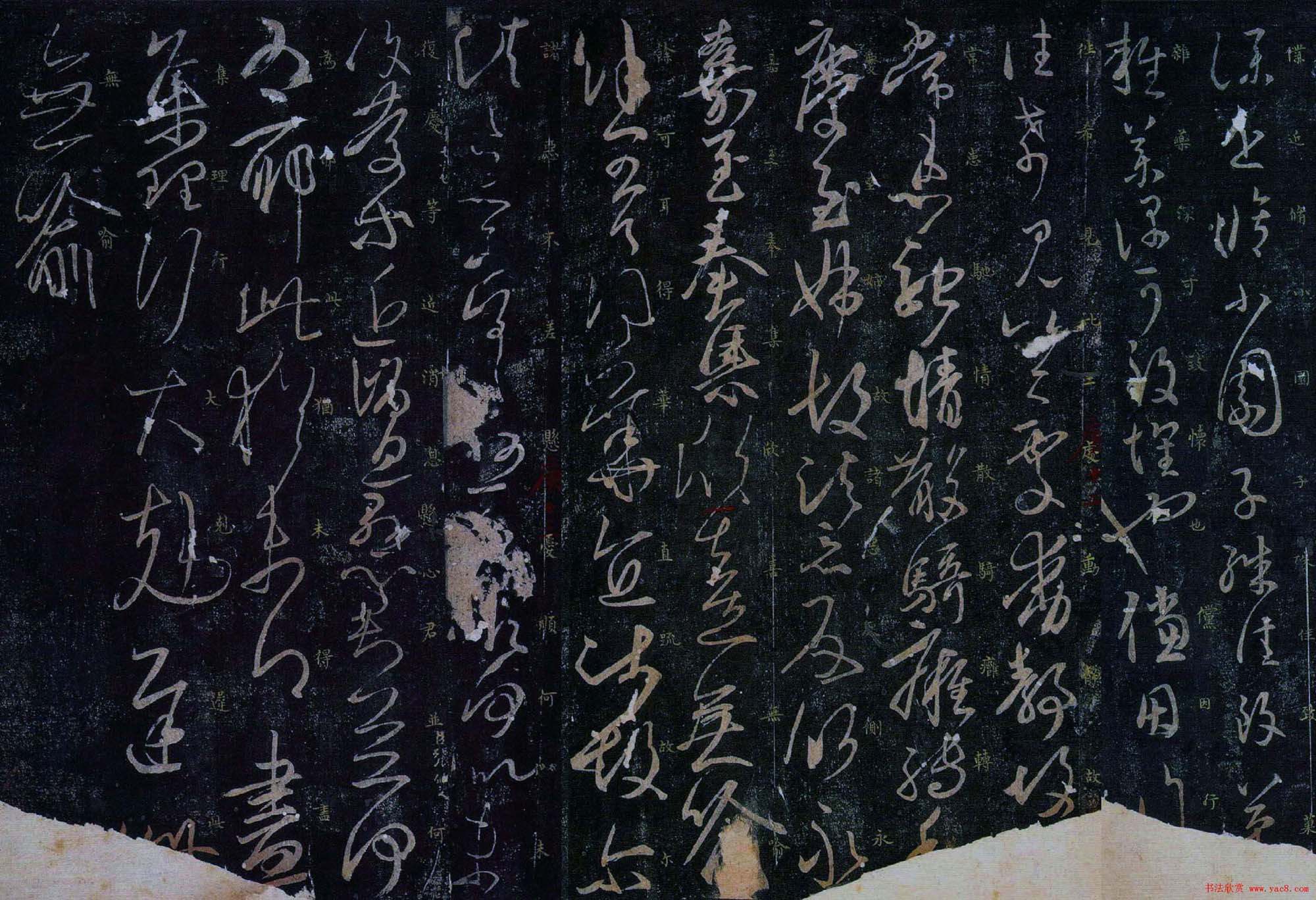

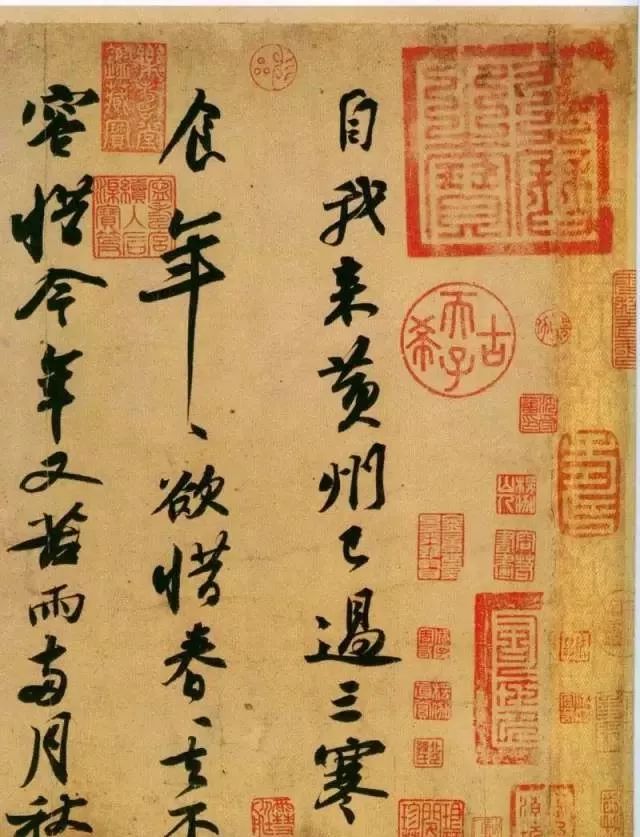

兰亭序,被誉为书法艺术的巅峰之作,是王羲之在公元353年于浙江绍兴兰亭所书写的书法作品。该作品以行书为主,兼有草、楷、隶等多种书体,笔法流畅自然,结构严谨,气势磅礴,被誉为“天下第一行书”。兰亭序不仅在书法艺术上达到了极高的境界,还蕴含着深厚的文化内涵和哲学思想,是中国传统文化和艺术的重要代表之一。其艺术价值和历史意义被广泛认可,对后世书法艺术的发展产生了深远的影响。

在中国浩瀚的书法艺术长河中,王羲之的《兰亭序》无疑是最璀璨的明珠之一,被誉为“天下第一行书”,它不仅是一幅书法作品,更是中华文化与美学的集大成者,承载着东晋时期文人雅士的哲学思考与情感寄托,本文将从《兰亭序》的创作背景、书法艺术特色、文化价值及后世影响四个方面进行深入鉴赏。

一、创作背景:文人雅集的诗意表达

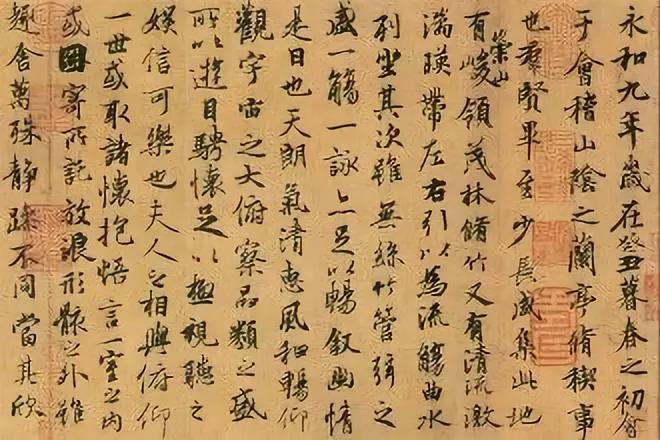

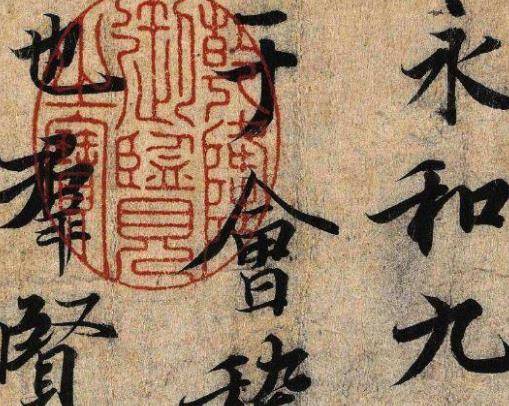

《兰亭序》作于东晋永和九年(公元353年)三月初三,王羲之与一群文人雅士在会稽山阴的兰亭举行了一场著名的“修禊”活动,当时,群贤毕至,少长咸集,曲水流觞,吟诗作对,王羲之在酒酣耳热之际,乘兴挥毫,一气呵成《兰亭序》,此序不仅记录了这次集会的盛况,也寄托了作者对生命、自然与宇宙的深刻感悟。

二、书法艺术特色:自然流畅,韵味无穷

《兰亭序》的书法艺术成就主要体现在以下几个方面:

1、笔法精妙:王羲之的笔法变化多端,既有楷书的工整严谨,又不失行书的自然流畅,他巧妙运用“提按”、“转折”,使笔画既有力度又不失柔美,如“之”字勾画轻盈,又如“以”字横画舒展,展现出极高的笔墨控制力。

2、结构灵动:字的结构布局既遵循传统法则,又富有创新,每个字都仿佛独立成章,但又与周围字相互呼应,形成和谐统一的整体,如“俯”字虽小却显稳重,“仰”字虽大而不失平衡,体现了“天人合一”的哲学思想。

3、章法自然:全篇行云流水,一气呵成,无刻意雕琢之感,王羲之在书写过程中,情绪的起伏变化自然流露于笔端,使得整篇作品既有节奏感又有情感深度,尤其是开头的“永和九年”到“修禊事也”,由静转动,再到后半部分的情感抒发,形成鲜明的层次感。

4、墨色变化:由于是墨迹本传世,《兰亭序》的墨色变化尤为丰富,浓淡干湿之间,不仅增强了作品的视觉效果,也使读者能够感受到书写的动态过程和作者的情感波动。

三、文化价值:哲学与美学的融合

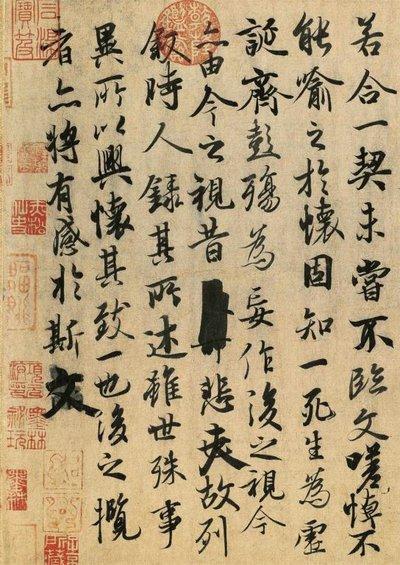

《兰亭序》不仅仅是一件书法作品,它还蕴含了丰富的文化内涵和哲学思考,文中“死生亦大矣,岂不痛哉!”的感慨,反映了魏晋时期士人对于生死、时间与自由的深刻反思,王羲之通过书法的形式,表达了对生命短暂的感慨和对“及时行乐”生活态度的倡导,体现了魏晋风度中“任诞”与“玄远”的精神特质。

《兰亭序》还展现了中国传统美学中的“中和之美”,王羲之在书写时追求的是一种既不过分张扬也不失内敛的平衡美,这种美不仅体现在字形的构造上,也体现在整篇作品的节奏与气韵之中。

四、后世影响:千古流传,影响深远

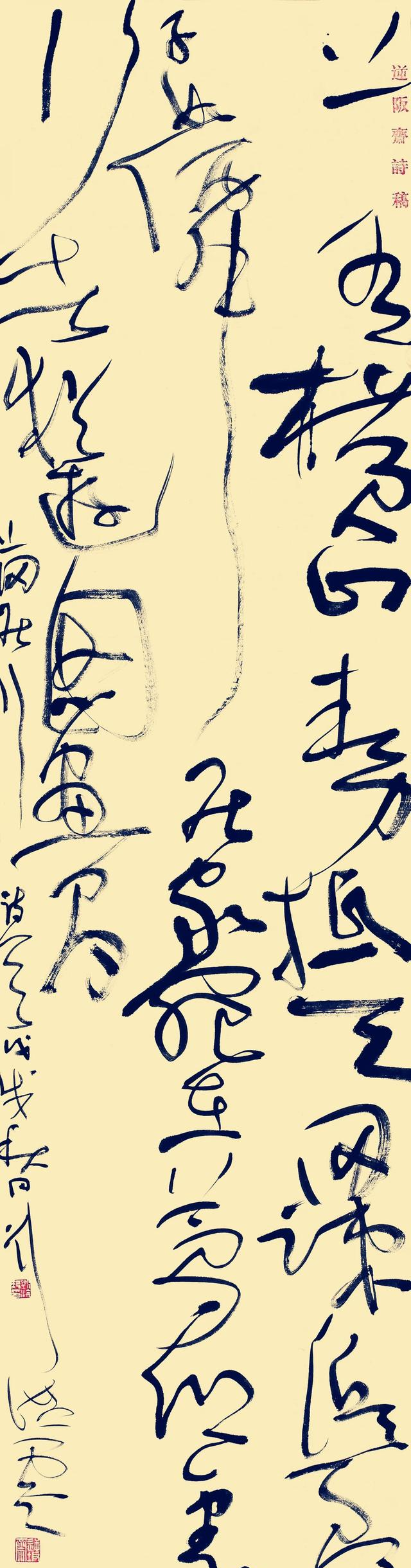

自《兰亭序》问世以来,它不仅在书法界享有至高无上的地位,更对后世的文化艺术产生了深远的影响,唐代以后,无数书法家视其为学习的范本,纷纷临摹学习,试图捕捉其神韵,宋代米芾、元代赵孟頫、明代董其昌等大家均对《兰亭序》有极高的评价和深入的研习。

除了书法领域,《兰亭序》还对文学、绘画乃至整个中国文化产生了广泛的影响,其文辞优美、情感真挚的特点启发了后世无数文人墨客的创作灵感;而其艺术风格更是跨越时空界限,成为中华民族文化自信和美学追求的重要象征。

《兰亭序》作为中国书法艺术的巅峰之作,不仅以其精湛的技艺、深邃的思想内容和高超的艺术境界而闻名于世,更以其独特的魅力跨越千年,继续影响着后世的文化发展,它不仅是王羲之个人才华的展现,更是中华文化博大精深、兼容并蓄精神的体现,在今天这个快节奏的时代,《兰亭序》依然能让我们静下心来,感受那份超脱与淡然,体会古人对生命、自然与宇宙的深刻理解与感悟。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...