郑板桥,清代著名文人、书画家,其墨竹画作被誉为“神品”。他以竹为友,以竹为师,笔墨间流露出对自然的热爱和对人文的追求。他的墨竹,不仅是对自然之美的再现,更是对个人情感和人生哲学的表达。他以简练的笔触、酣畅的墨色,将竹子的挺拔、坚韧、清高、孤傲表现得淋漓尽致。在郑板桥的墨竹中,我们可以看到他对清高自守、不畏权贵、不媚世俗的追求,也可以感受到他对自然与人文的深刻理解与融合。他的墨竹情结,不仅是他个人艺术追求的体现,也是对后世文化传承和艺术创新的重要贡献。

在中国古代艺术史上,郑板桥(1693-1765)无疑是一位独具特色的文人画家,他不仅以诗文名世,更在画坛上留下了浓墨重彩的一笔,郑板桥的画作,尤其是其笔下的竹子,不仅展现了高超的绘画技巧,更蕴含了深厚的文化内涵和独特的个人情感,本文将围绕“郑板桥喜欢画什么”这一主题,深入探讨他为何对竹子情有独钟,以及这种情感如何体现在他的作品中。

一、竹子的文化象征与个人情感

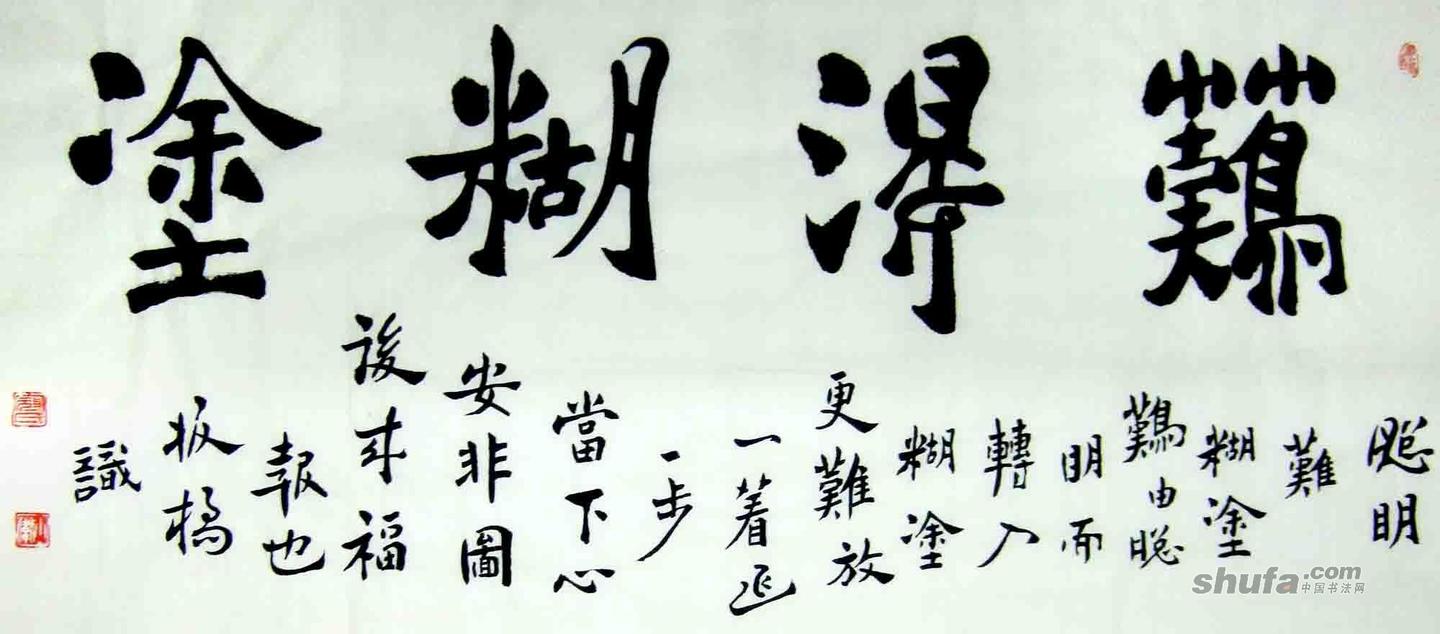

在中国传统文化中,竹子被赋予了丰富的象征意义,它不仅是高洁、坚韧、虚心的象征,还代表着文人的清高与不屈,郑板桥生于清朝中期,社会动荡、官场腐败,他虽曾入仕为官,但因不满时政,最终选择辞官归隐,以书画自娱,竹子在郑板桥的心中,既是自然之美的体现,也是他内心追求自由、高洁的写照。

二、郑板桥的竹画风格

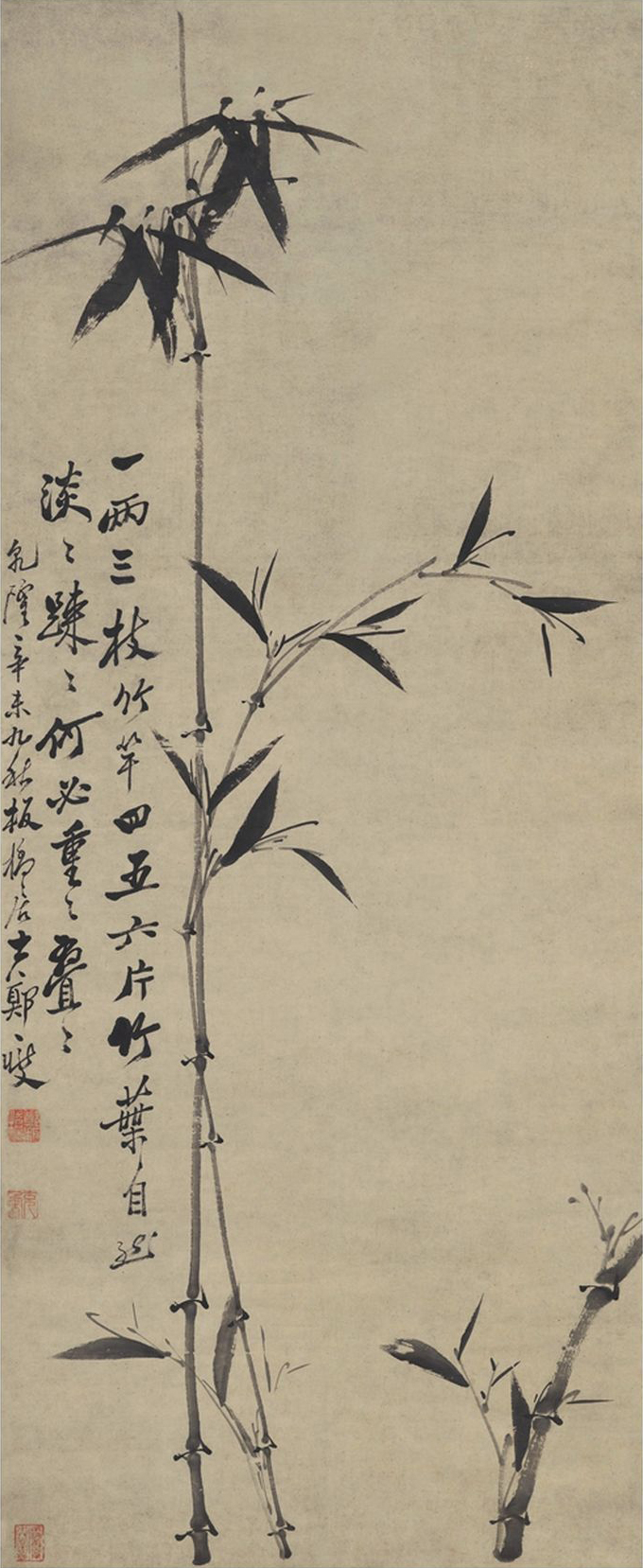

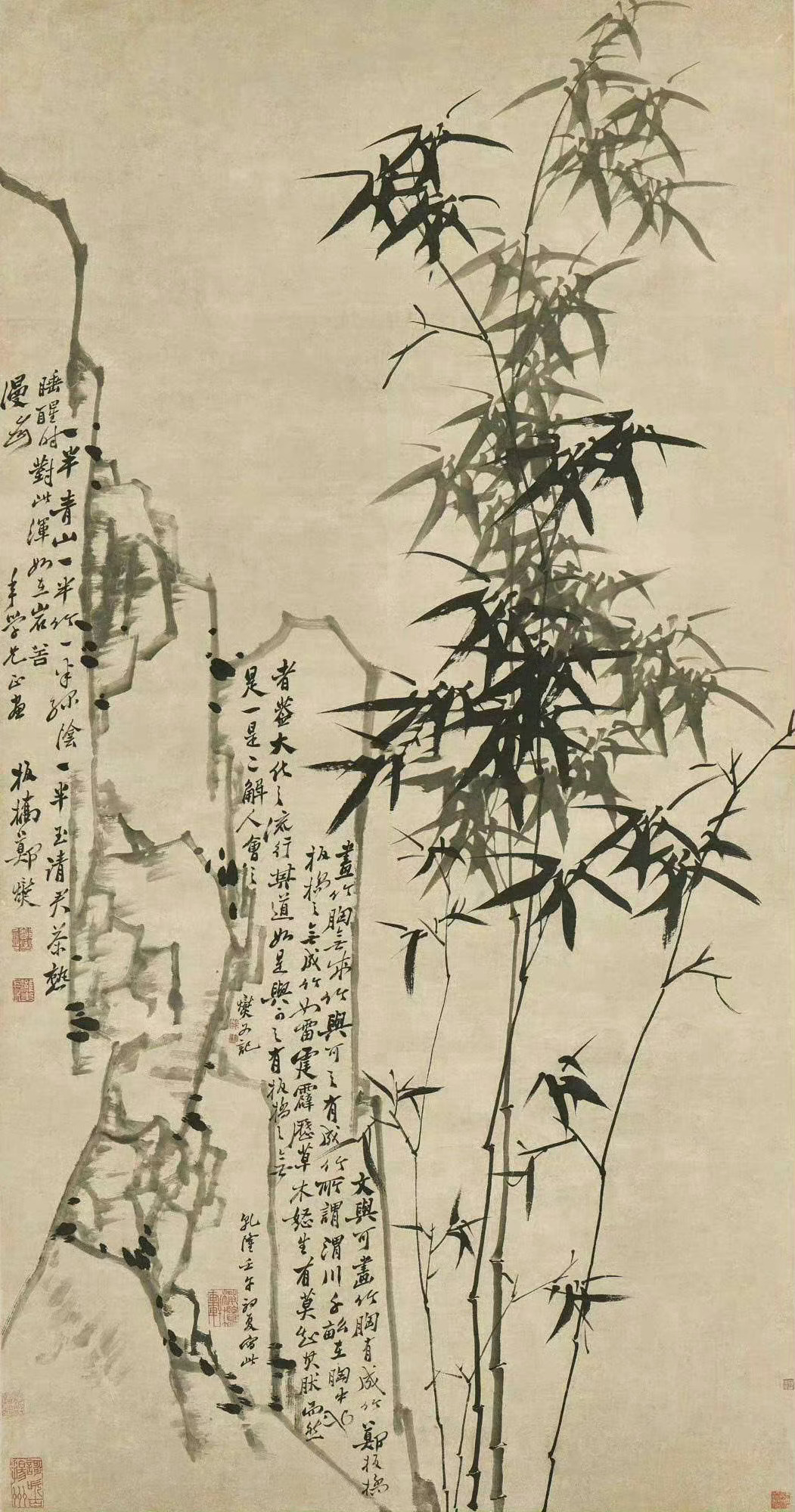

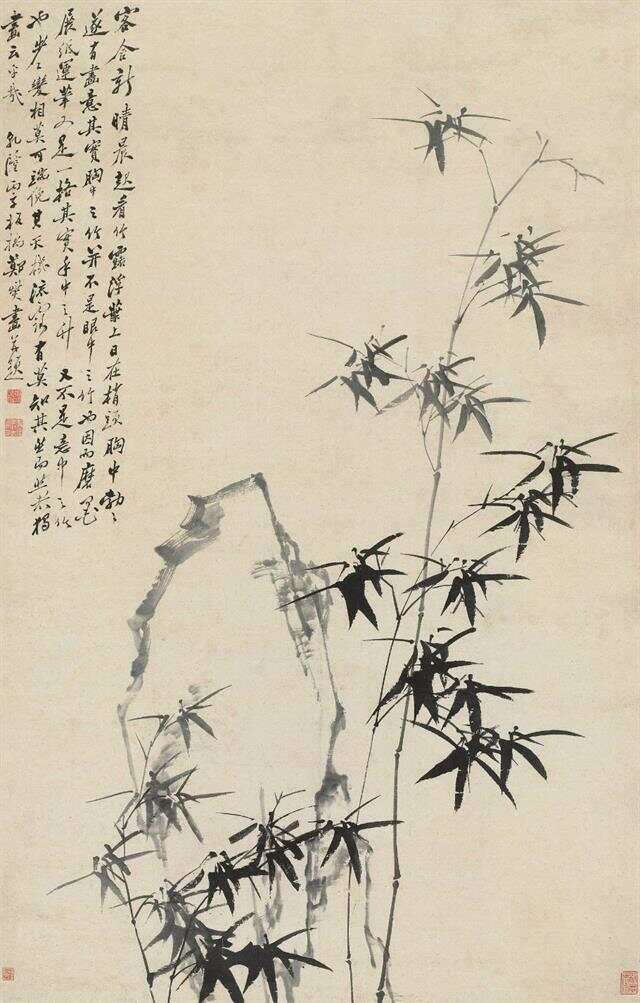

郑板桥的竹画,以其独特的风格和深邃的意境而著称,他的竹子,不拘泥于传统的工笔画法,而是采用“写意”的手法,以简练的笔墨勾勒出竹子的形态与神韵,他笔下的竹子,或疏或密,或直或曲,无不展现出一种自然天成、生机勃勃的景象,在郑板桥的画中,竹子不仅仅是静物,更是动态的生命体,它们仿佛在风中摇曳,在雨中挺立,在阳光下生长。

三、郑板桥画竹的技法与情感表达

1、笔墨运用:郑板桥在画竹时,善于运用浓淡干湿不同的墨色,通过笔墨的轻重缓急、虚实相生,表现出竹子的不同质感与生命力,他的用笔洒脱自如,不拘一格,既有“狂草”般的豪放,又有“工笔”般的细腻。

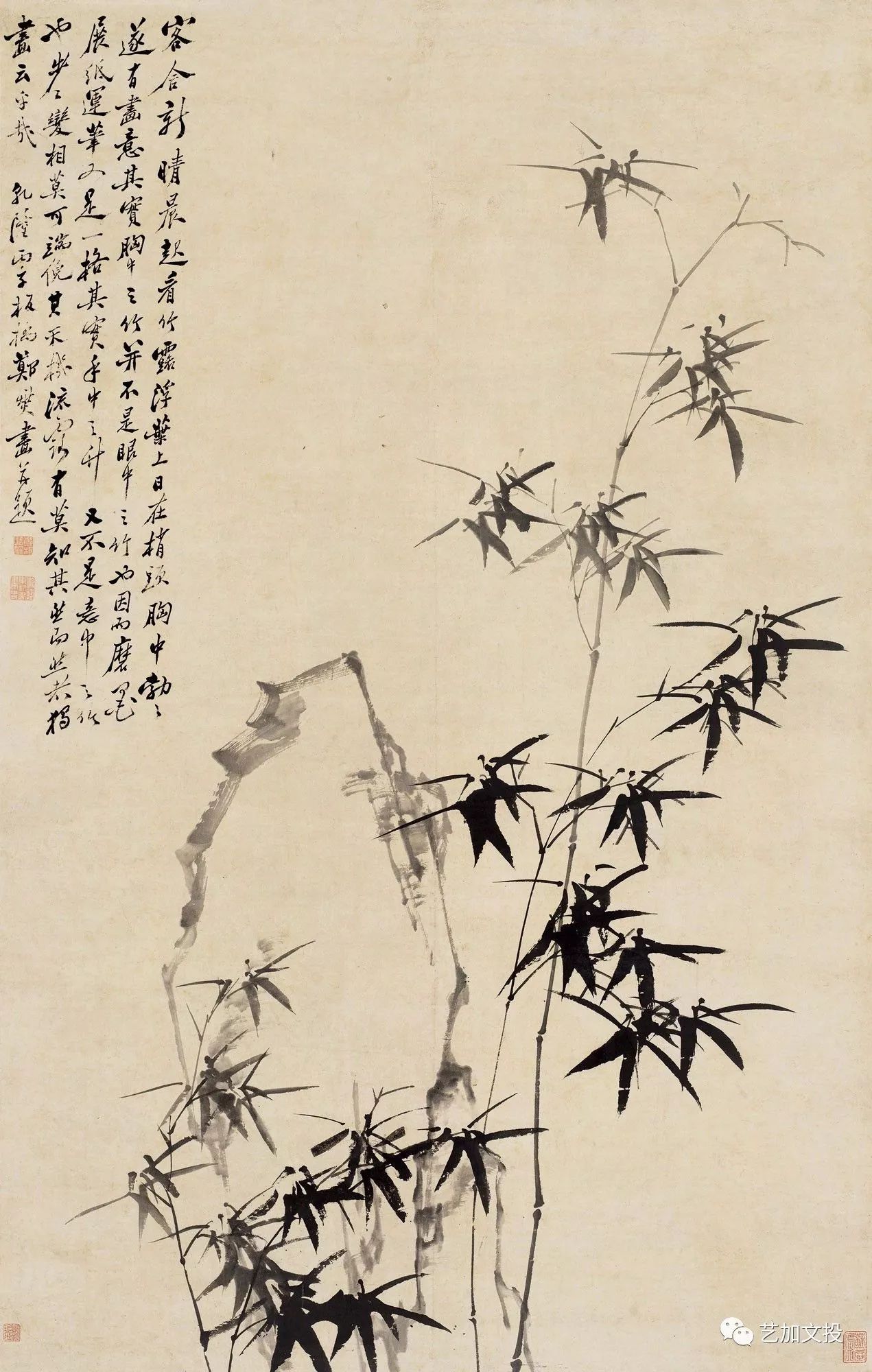

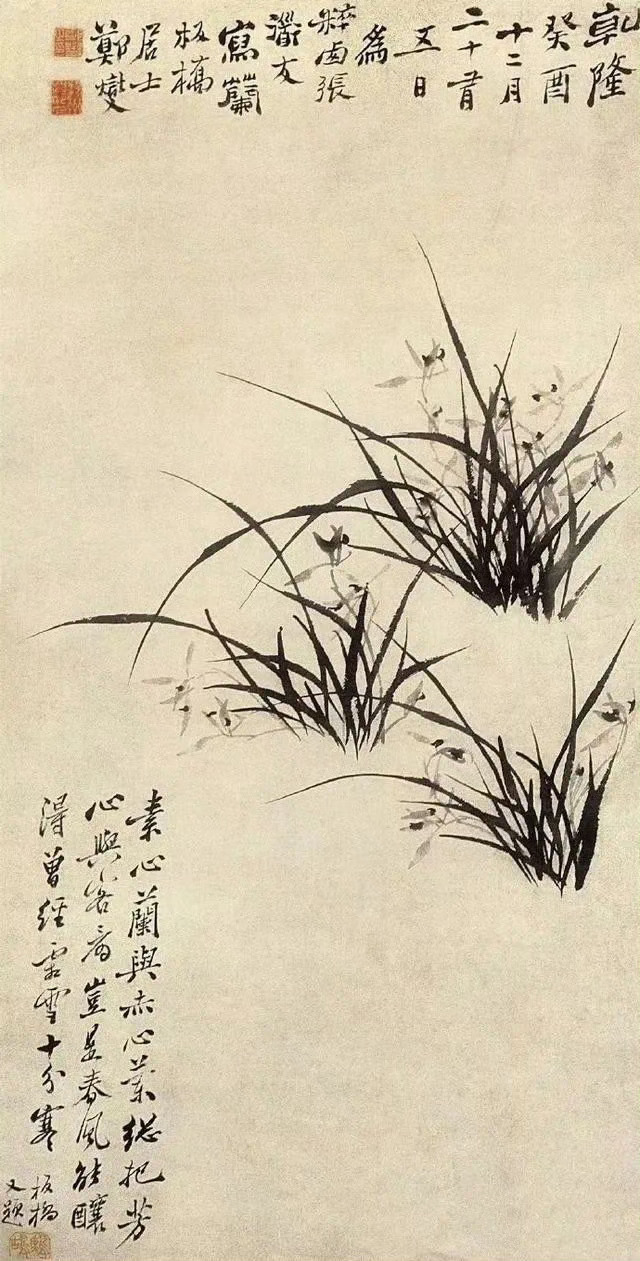

2、构图布局:郑板桥的竹画在构图上往往不拘泥于传统的“折枝”或“全景”模式,而是根据内心的感受和自然之景的启发进行自由创作,他善于利用留白、远近、虚实等手法,营造出一种空灵而深远的意境,在他的作品中,竹子往往与山石、流水、小屋等元素相融合,形成一幅幅生动而富有诗意的画面。

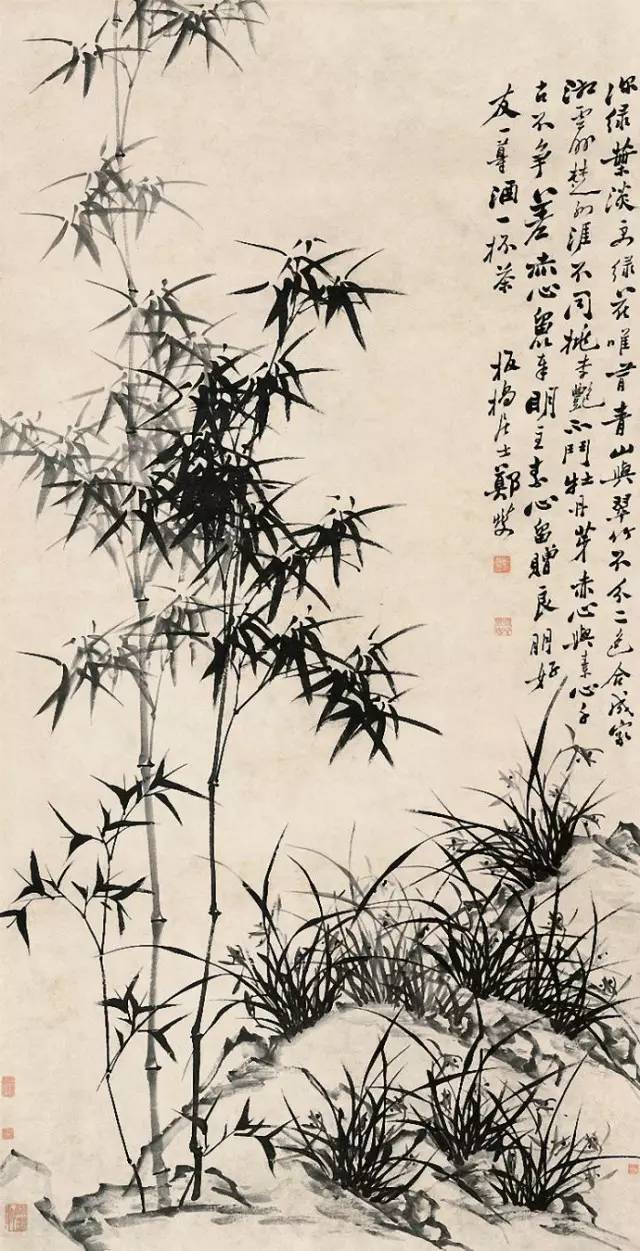

3、情感寄托:郑板桥的竹画不仅仅是自然之美的再现,更是他内心情感的抒发,他在画中寄托了对自然之美的热爱、对高洁品质的追求以及对现实社会的批判与反思,他的《墨竹图》等作品,往往通过几竿竹子、几片叶子、几笔题诗,便将内心的情感表达得淋漓尽致。

四、郑板桥画竹的代表作品及赏析

1、《墨竹图》:这是郑板桥的代表作之一,画面上仅有几竿竹子、几片叶子和一块石头,虽然构图简单,但通过墨色的浓淡变化和笔触的轻重缓急,将竹子的生机与坚韧表现得淋漓尽致,画中还题有“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声”等诗句,表达了作者对民生疾苦的关切和对清廉之风的向往。

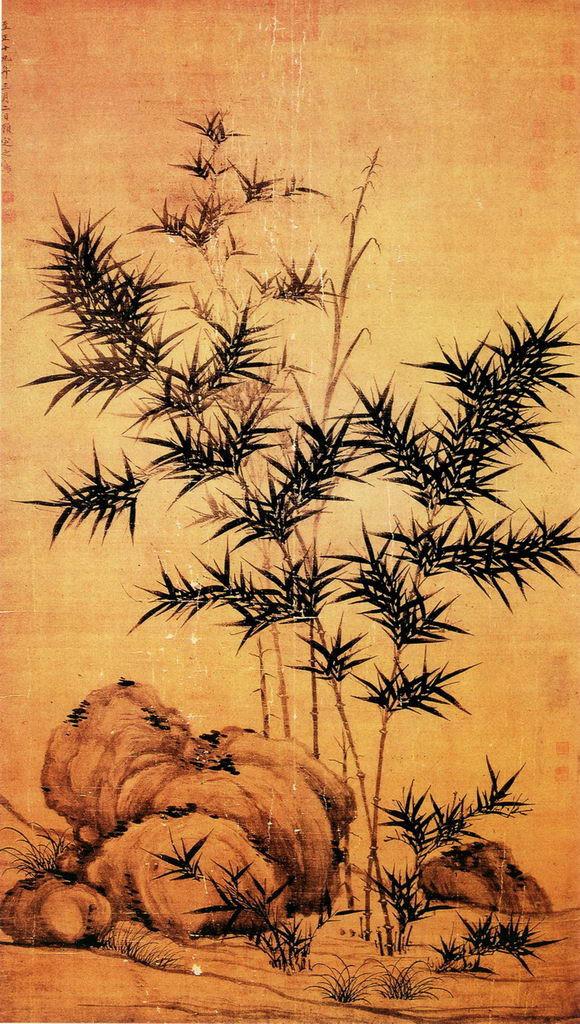

2、《丛竹图》:此图描绘了一片茂密的竹林景象,郑板桥通过密集而有序的竹叶和错落有致的竹干布局,营造出一种郁郁葱葱、生机勃勃的氛围,画中的竹子既有挺拔向上的力量感,又有随风摇曳的动态美,这幅作品不仅展现了郑板桥高超的绘画技巧,也体现了他对自然之美的深刻感悟和热爱之情。

3、《兰竹图》:此图将兰花与竹子相结合进行创作,兰花象征着高洁与清雅,而竹子则代表着坚韧与不屈,两者相映成趣、相得益彰,郑板桥通过细腻的笔触和巧妙的构图布局将这两种植物的神韵完美地融合在一起并题有“幽兰吐芳气 丛篁映碧烟”等诗句表达了作者对高洁品质和坚韧精神的追求和赞美。

五、郑板桥画竹的影响与传承

郑板桥的竹画不仅在当时产生了深远的影响还对后世产生了重要的影响和启示,他的“写意”画风和独特的个人风格为后来的文人画家提供了宝贵的借鉴和参考,他的作品中所蕴含的文化内涵和人文精神也成为了中国传统文化的重要组成部分并影响了无数后来者对艺术的理解和追求。

综上所述我们可以看出郑板桥对竹子的喜爱并非简单的自然之趣而是深植于其内心深处的一种文化情感和人生追求,他通过笔墨将这种情感转化为一幅幅生动而富有深意的作品并传递给后人,郑板桥的墨竹不仅是中国古代绘画史上的瑰宝也是我们今天理解中国传统文化和文人精神的重要窗口,通过他的作品我们可以感受到那份超越时空的共鸣和那份永不褪色的文化魅力。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...