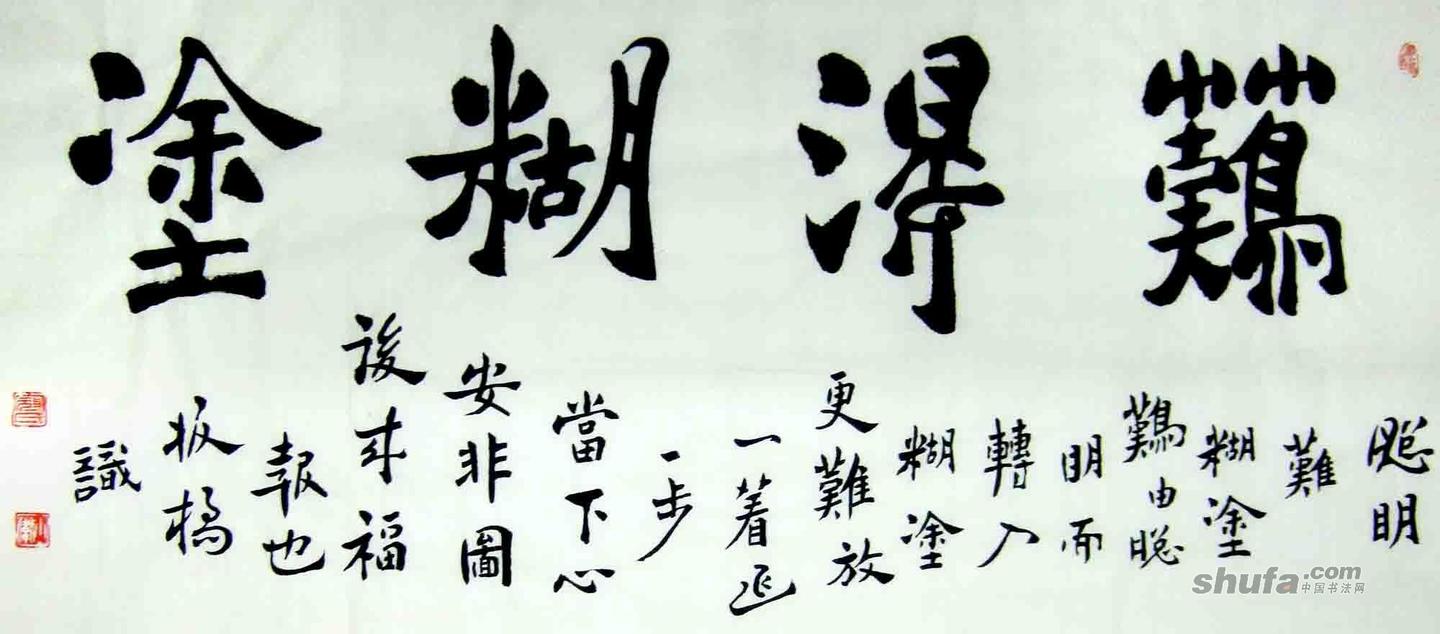

郑板桥,名郑燮,清代著名书画家、文学家,被誉为“竹石间的墨韵大师”。他以画竹、石、兰、菊等植物为主,笔墨纵横,意趣天成,尤其擅长以竹为题,将竹的坚韧、高洁、清雅之姿表现得淋漓尽致。他的画作中,竹子常常与石头相伴,寓意着“竹石相依”,象征着坚韧不拔、清高自守的精神。,,郑板桥的书法也独具特色,他以隶书为主,融入行草笔意,形成了自己独特的“板桥体”,其书法作品刚柔相济、气势磅礴,与他的画作相得益彰。他的文学创作也以诗文见长,其作品多抒发个人情感和时代感慨,语言质朴自然,意境深远。,,郑板桥的艺术成就不仅在于他的画作和书法,更在于他的人格魅力和精神追求。他以文人的身份投身社会改革,关注民生疾苦,是一位具有强烈社会责任感和人文关怀的艺术家。他的艺术和人生都成为了后人学习和敬仰的典范。

在中国绘画的浩瀚星空中,有这样一位独特的存在,他以竹石为笔,墨色为墨,将个人的情感与自然界的韵律融为一体,创造出别具一格的艺术世界,这位画家,便是清代著名的文人画家郑燮,因其号“板桥”,后世多以“郑板桥”称之,郑板桥的画作,尤其是他对于竹石之美的独到诠释,不仅在艺术史上留下了浓墨重彩的一笔,更深深影响了后世无数艺术爱好者与创作者。

竹石情缘:自然之美的捕捉者

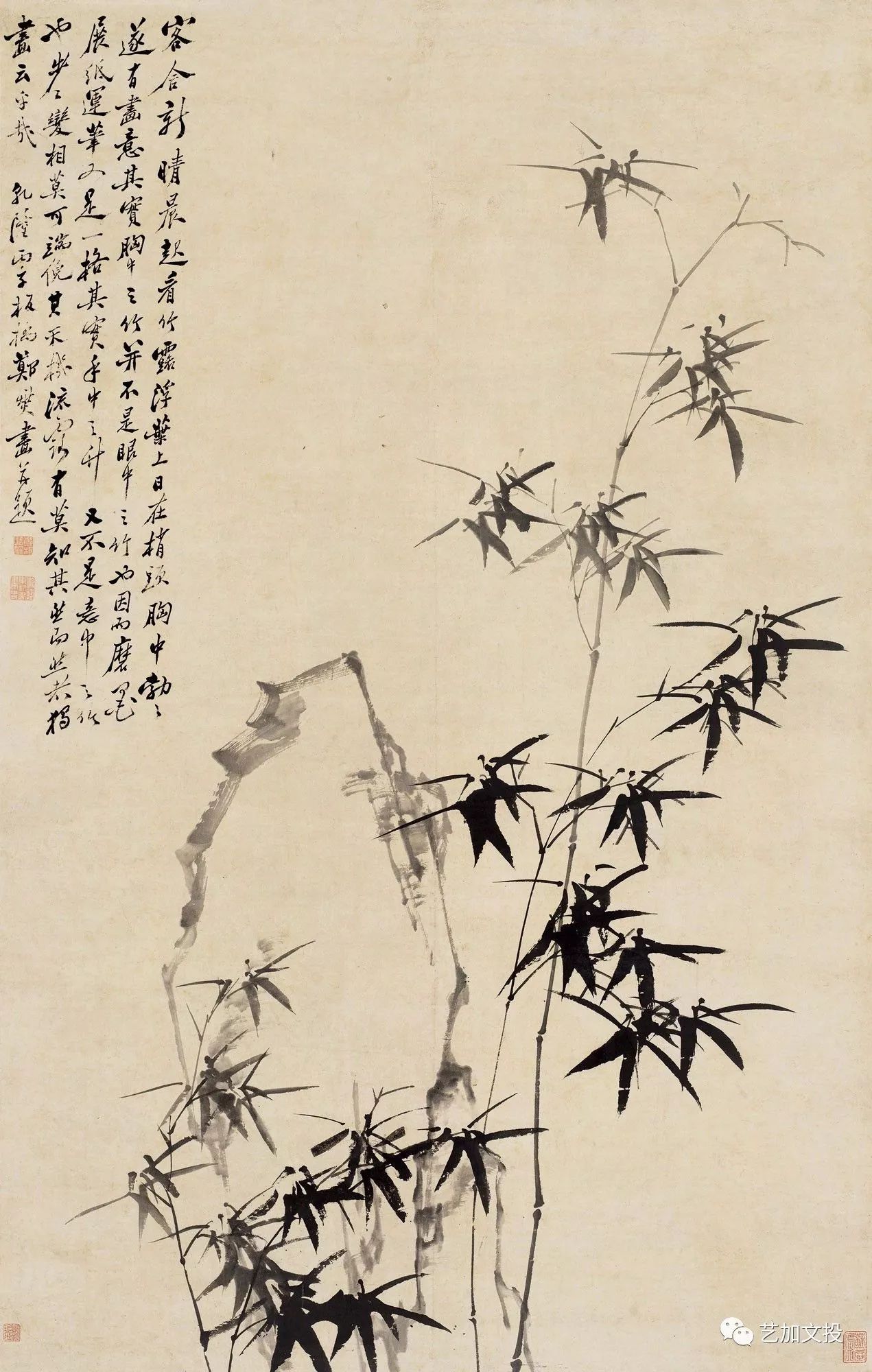

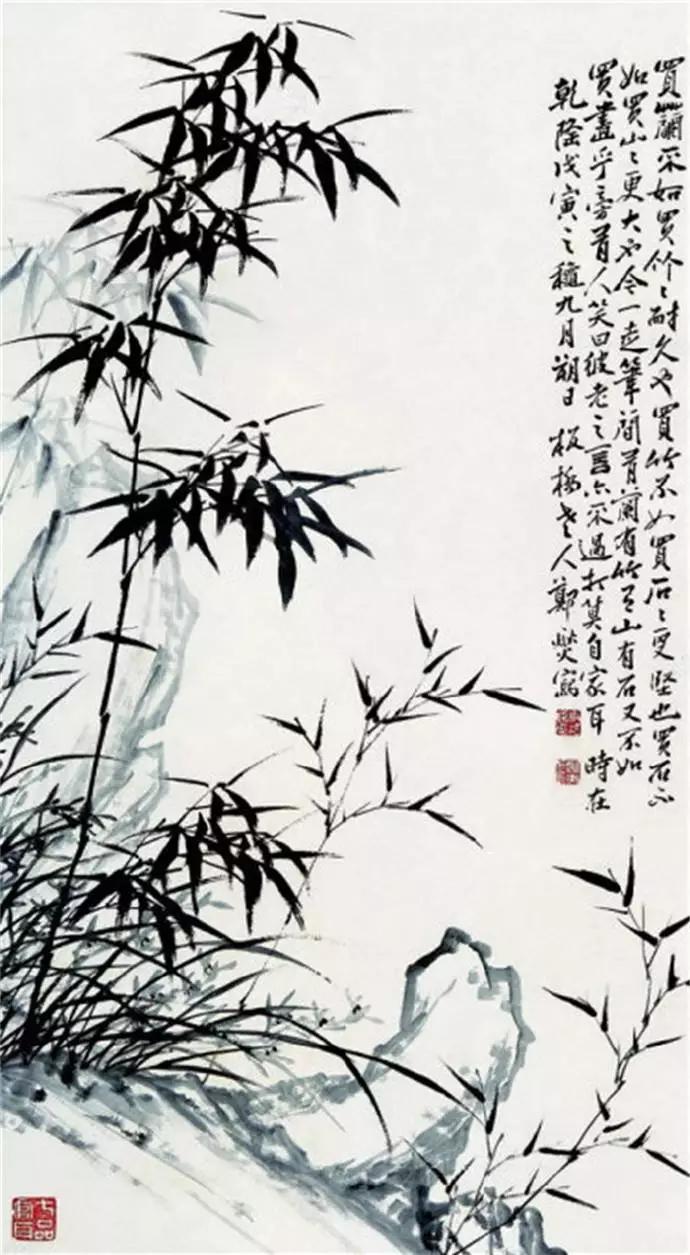

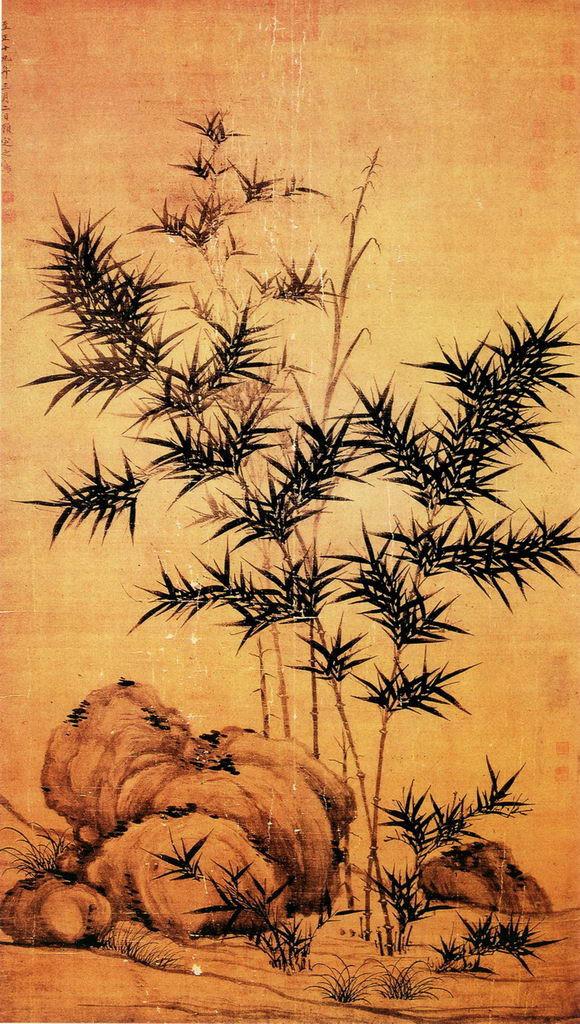

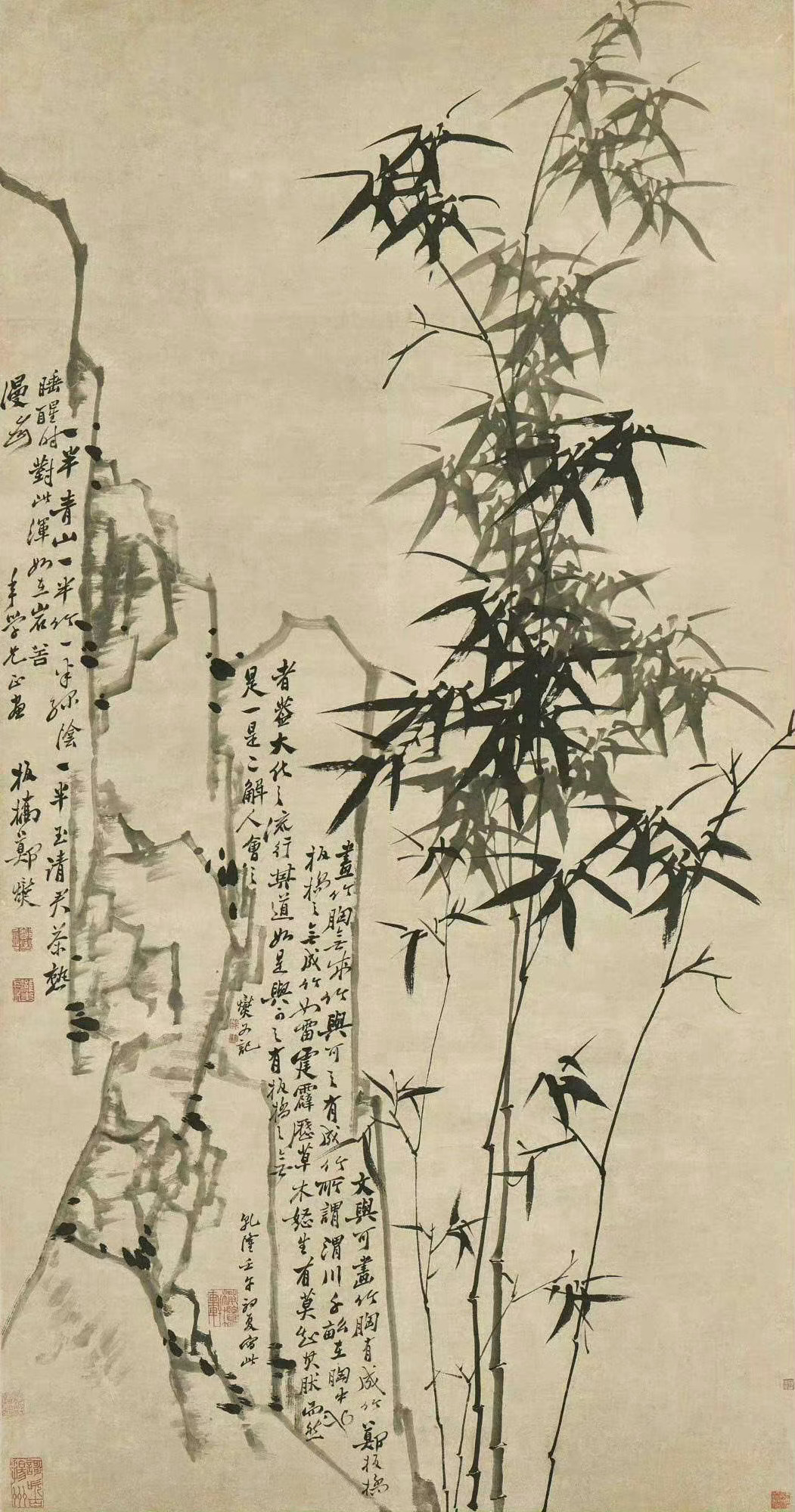

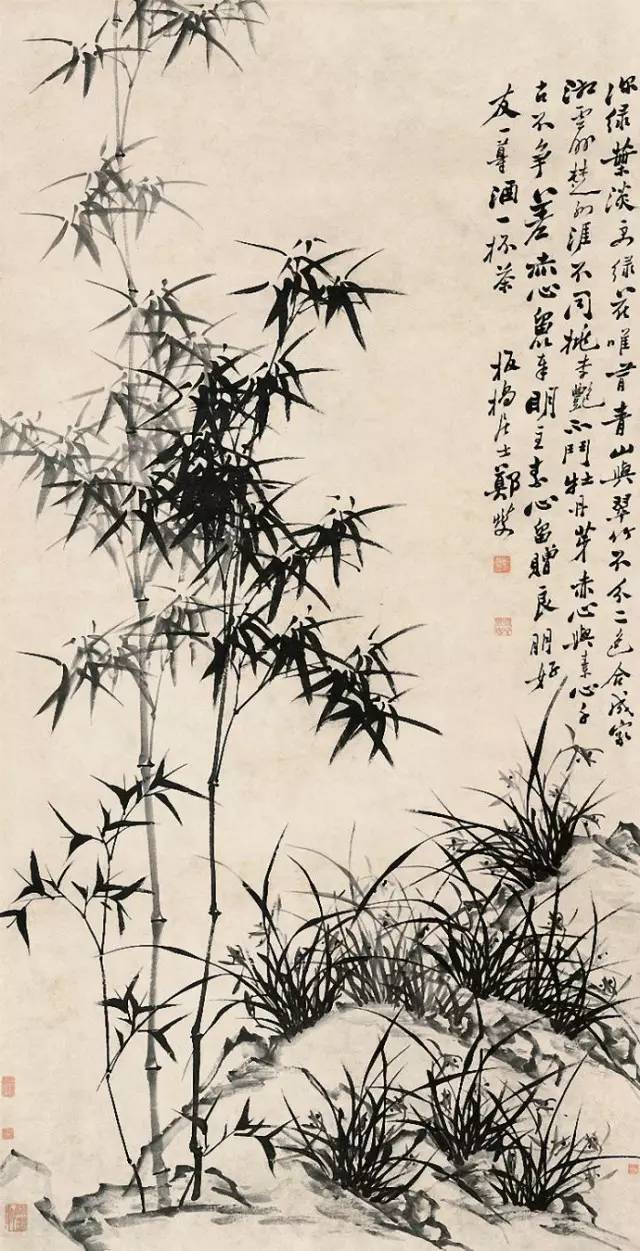

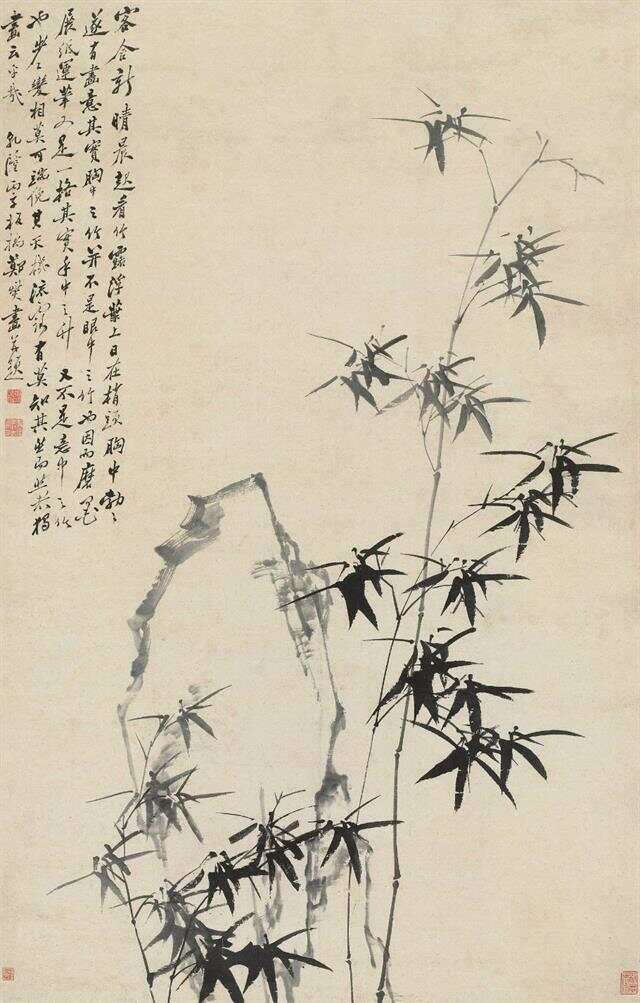

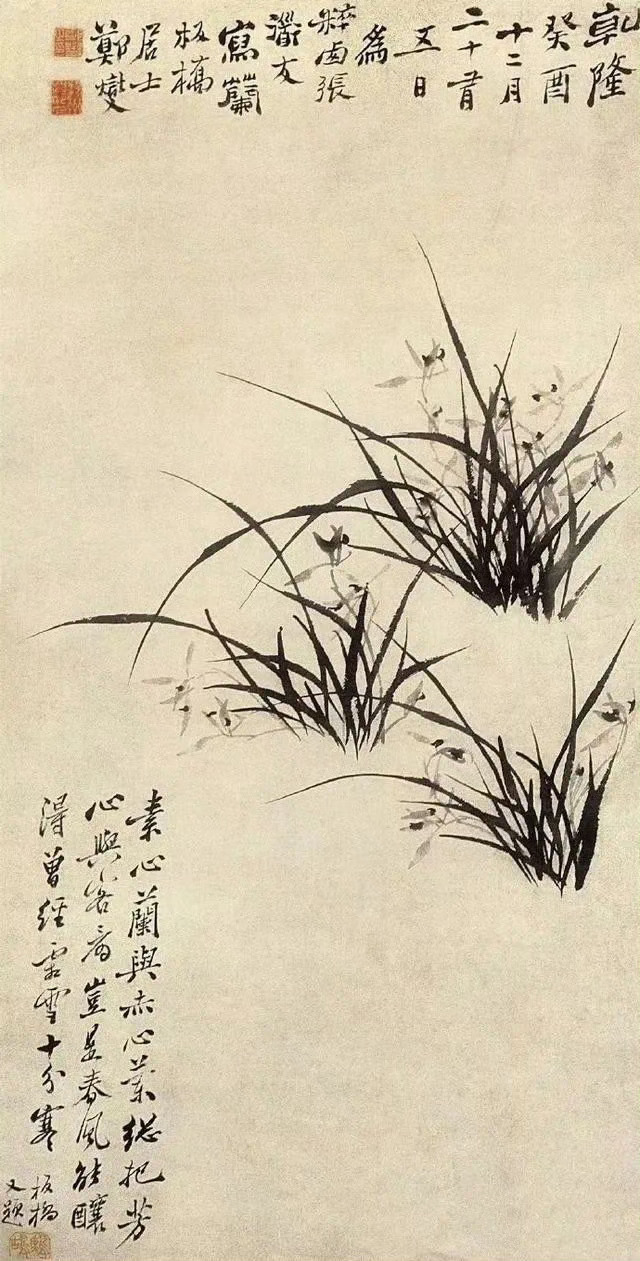

谈及郑板桥的绘画,不得不提的便是他对竹石题材的偏爱与独到见解,在郑板桥的眼中,竹不仅仅是植物界的成员,它是坚韧不拔、高风亮节的象征;石,则以其沉稳、坚毅的特质,成为竹之依托,二者相辅相成,共同构建了文人心中理想的人格图腾,郑板桥画竹,不拘泥于形似,而是追求神似,他笔下的竹,或挺拔而立,或随风摇曳,每一根竹都蕴含着作者的情感与哲思,而石,则多以简练的笔触勾勒出其形态与质感,既表现了自然界的真实感,又融入了画家的主观情感与审美理想。

技法创新:破常规的墨竹大师

郑板桥在绘画技法上的创新,是他成为一代大师的关键,他突破了传统文人画中竹石画作的程式化束缚,以“四枝一干”的独特构图方式闻名,即每幅作品中竹枝多于竹干,这种布局不仅打破了常规的视觉平衡,更赋予了画面以动态的美感与生命力,郑板桥在墨色的运用上也是独树一帜,他善于运用干湿浓淡不同的墨色来表现竹叶的不同层次与光影变化,使得画面层次分明,富有立体感,在石的描绘上,他则以淡墨轻扫,略加皴擦,便将石的质感与气势尽显无遗,这种对笔墨的精妙掌控,使得郑板桥的竹石作品既具象又抽象,既写实又写意,达到了形神兼备的艺术境界。

情感寄托:心绪的抒发与哲思的体现

郑板桥的竹石画作,不仅仅是自然之美的再现,更是他内心情感与哲思的抒发,在他看来,竹石不仅是自然界的客观存在,更是人格精神的象征,郑板桥一生仕途坎坷,多次辞官归隐,他的画作中常常流露出对自由、清高、坚韧生活态度的向往。《墨竹图》中那几竿瘦竹,虽经风雨而不折,恰似其不屈不挠的精神写照;《乱石丛中立孤松》则借孤松立于乱石之间之景,表达了作者在逆境中仍能保持高洁品质的心境,通过这些作品,郑板桥将自己的情感与自然界的物象紧密相连,使观者能从中感受到一种超越画面本身的深邃与共鸣。

影响深远:文化传承与艺术启迪

郑板桥的竹石画作不仅在当时广受赞誉,对后世的影响也极为深远,他的艺术风格与创作理念启发了无数后来者对传统绘画的再思考与再创造。“扬州八怪”中的一些画家就深受郑板桥的影响,他们在继承传统的基础上大胆创新,形成了自己独特的艺术风格,郑板桥的画作还对近现代的中国画发展产生了重要影响,许多现代画家在创作中仍能见到郑板桥画作的影子,其对于笔墨、构图、意境的探索与追求,至今仍被视为中国画创新的重要源泉之一。

郑板桥以其对竹石题材的深情厚谊、技法上的大胆创新、情感与哲思的深刻表达以及对后世艺术的深远影响,成为了中国绘画史上一位不可多得的大家,他的画作不仅是技艺的高超展现,更是心灵的直接对话与文化的深刻传承,在今天这个快节奏的时代里,当我们再次凝视郑板桥那看似简单的竹石之作时,依然能感受到那份来自远古的宁静与力量,那是对自然之美的敬畏、对人格精神的追求以及对艺术永恒价值的深刻体悟,郑板桥及其竹石画作,如同一座不朽的艺术丰碑,矗立在时间的长河中,激励着后人不断探索、创新、前行。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...