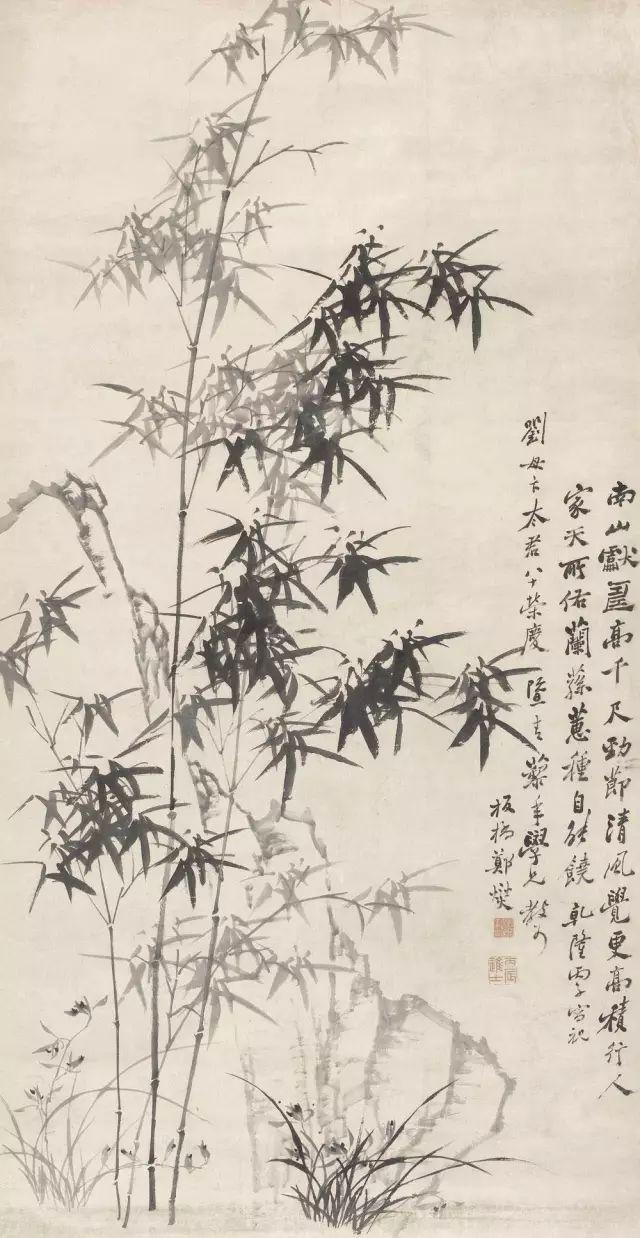

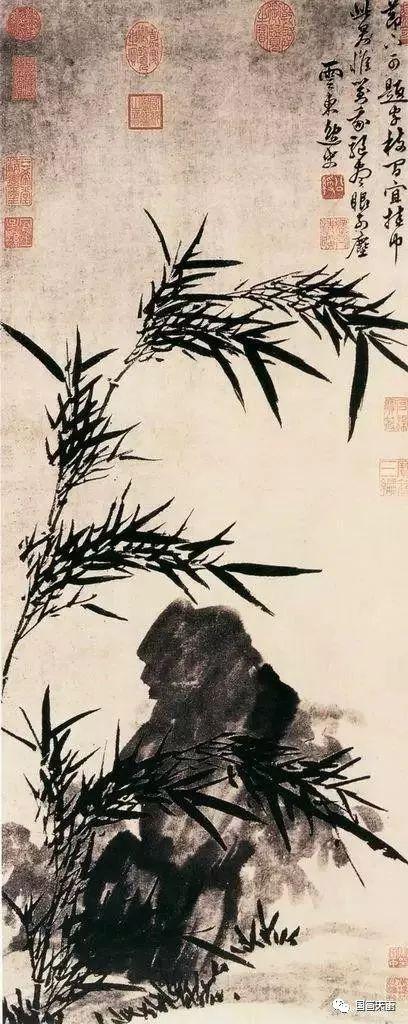

郑板桥的《竹韵清风》不仅是一幅画作,更是他笔下竹之魂的生动写照。画中竹子挺拔而富有生命力,仿佛在微风中轻轻摇曳,展现出一种超凡脱俗的韵味。郑板桥以竹为友,以竹为师,通过笔墨的挥洒,将竹子的坚韧、高洁、虚心、有节等品质表现得淋漓尽致。他的竹画不仅具有艺术价值,更蕴含着深刻的人生哲理和道德观念。在郑板桥的笔下,竹子成为了他表达自己思想感情和人生追求的重要载体,也成为了中国传统文化中一个独特的象征。

在中国传统文化的浩瀚长河中,竹,作为一种独特的自然元素,不仅以其挺拔的姿态、四季常青的生机,成为了文人墨客笔下永恒的题材,更被赋予了深厚的文化寓意和哲学思想,提及竹,不得不提的便是清代著名书画家、文学家郑板桥,他以竹为友,以竹为师,将竹之精神融入自己的艺术创作与生活哲学之中,形成了独特的“板桥体”与“板桥竹石”风格,为后世留下了无数脍炙人口的佳作。

竹之形:自然之美的极致展现

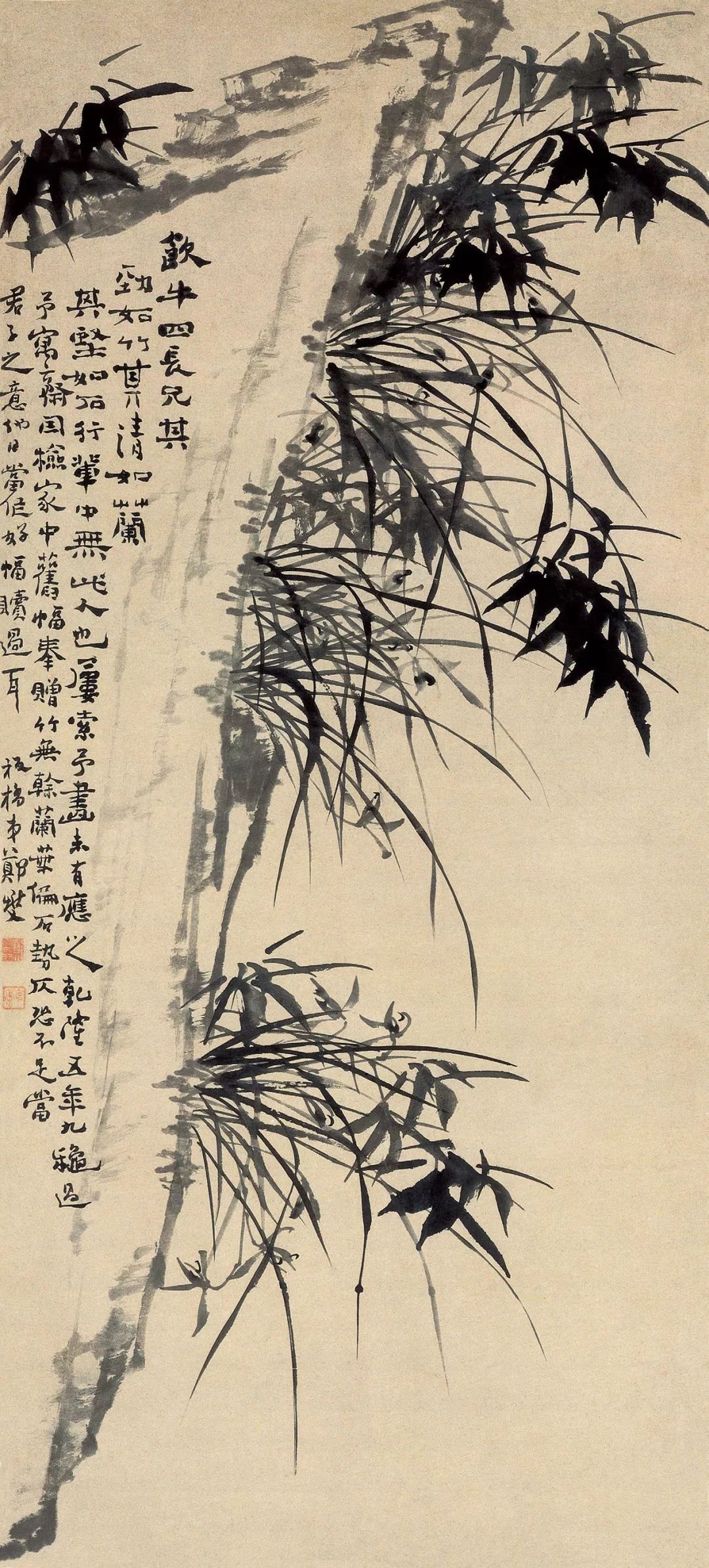

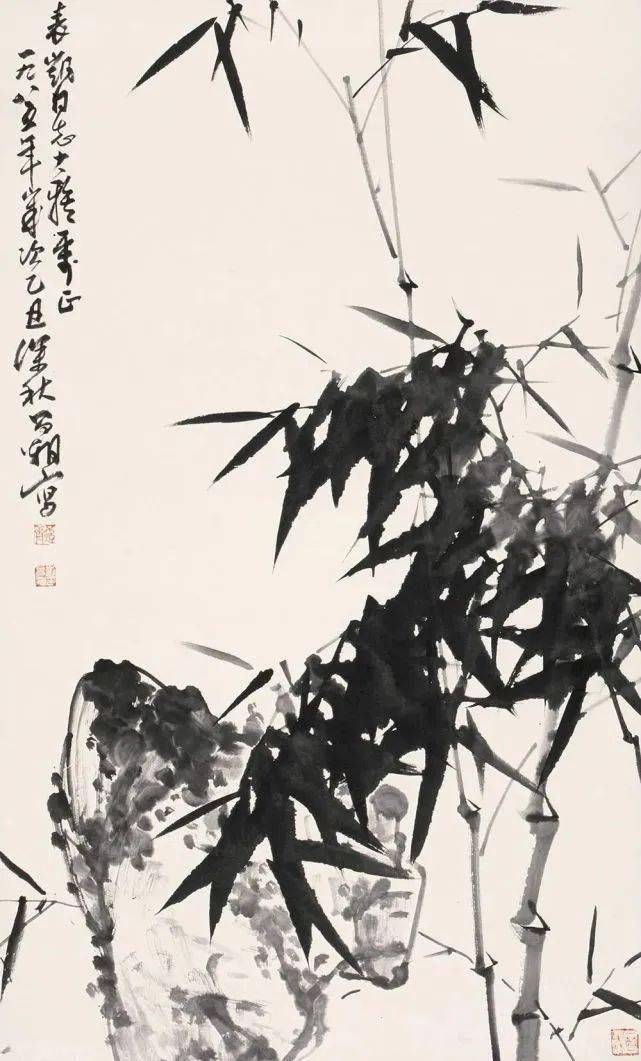

郑板桥笔下的竹,不仅仅是自然界中的一抹绿色,更是他心中理想人格的象征,他善于捕捉竹在不同季节、不同光影下的神韵,无论是春雨初润的嫩绿,夏日烈日下的深邃,还是秋风中竹叶的轻舞,冬雪覆盖下的坚韧,都被他细腻地描绘出来,在他的画中,竹不单是植物,而是有了生命,每一根竹节都蕴含着不屈不挠的精神,每一片叶子似乎都在诉说着岁月的故事。

“新篁初放两三枝,春意犹轻夏意奇,若比寻常风月句,更言风月一时思。”这是郑板桥对竹之生长的细腻观察与深情描绘,他通过笔墨的浓淡干湿,不仅展现了竹的形态美,更传达了竹在四季更迭中的生命力与坚韧不拔的品格。

竹之韵:文化与哲学的交融

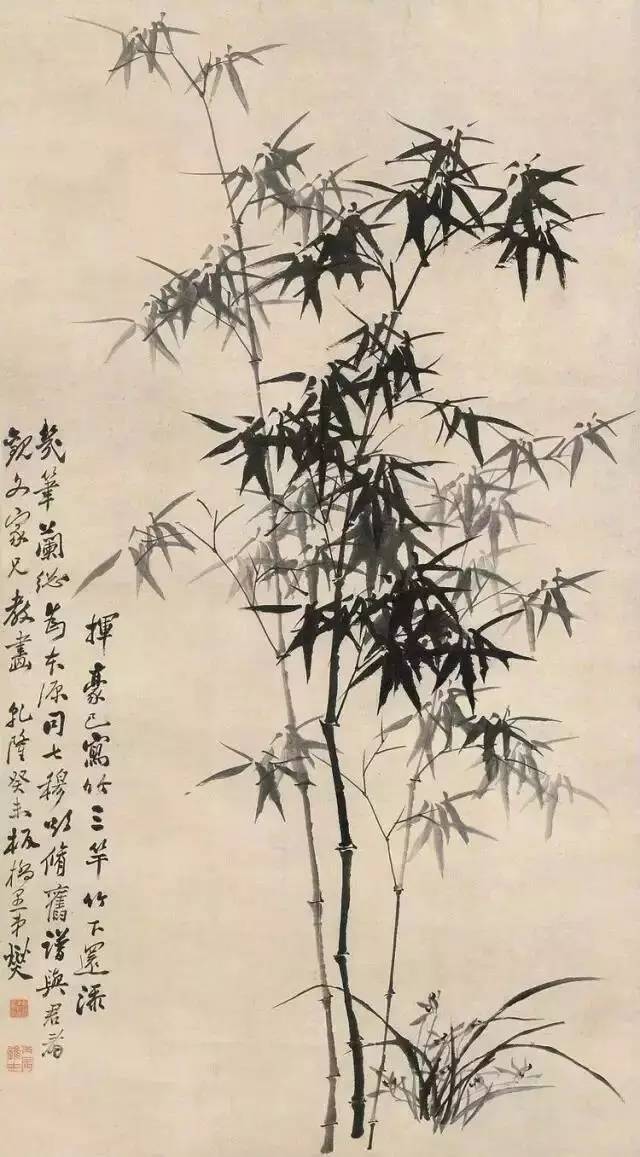

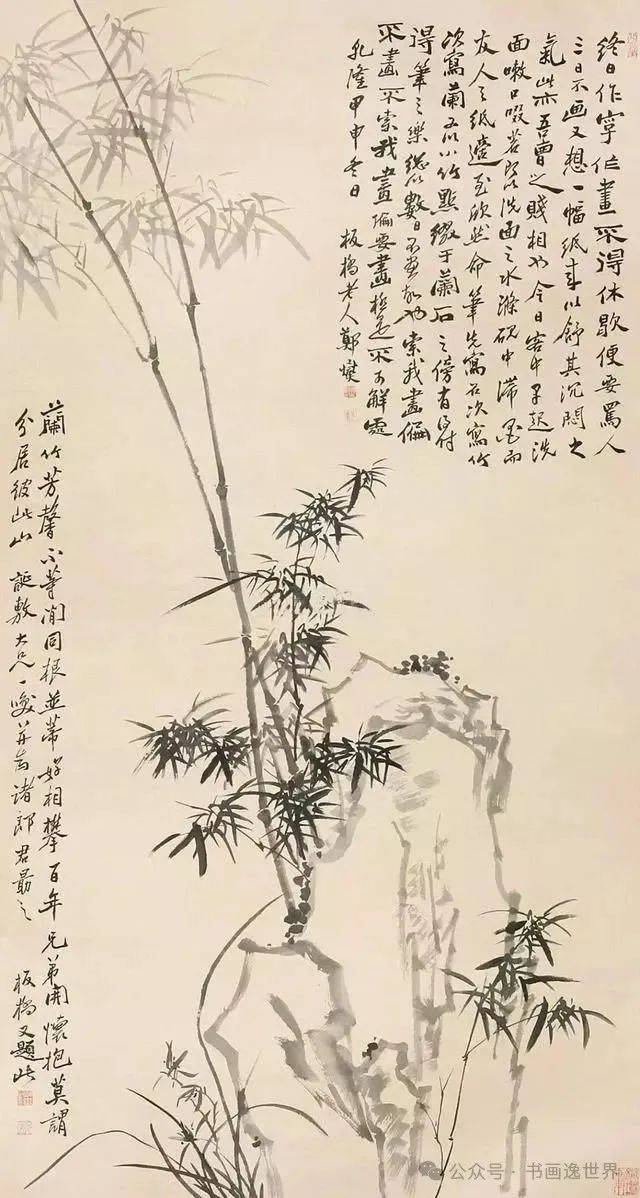

在郑板桥的心中,竹不仅仅是一种自然景观,它还承载着深厚的文化意蕴和哲学思考,竹之“虚心”、“有节”,被视为君子之德的象征,他常以竹自喻,表达自己清高脱俗、不慕名利的人生态度。“虚心竹有低头叶,傲骨梅无仰面花。”这句诗不仅是对竹之形态的描绘,更是对人格修养的期许——真正的智者应如竹般虚怀若谷,不因外界的赞誉而骄傲自满;而傲骨之人则应如梅般不畏严寒,不向权贵低头。

郑板桥的“眼中钉”理论也与竹紧密相连,他以“眼中无钉则手不伤”为喻,告诫世人要心怀宽广,不计较个人得失,方能免去无谓的纷争与伤害,这种思想在今天看来,依然具有深刻的现实意义,提醒我们在复杂多变的社会中保持内心的平和与宁静。

竹之艺:笔墨间的情感寄托

郑板桥的“板桥体”,以其独特的书法风格和画法闻名于世,他的书法用笔洒脱不羁,结体疏朗有致,既有行书的流畅,又有草书的奔放,恰如他笔下的竹一般自由而不失法度,在画竹时,他更是将“胸有成竹”的理念发挥到极致,据传,郑板桥画竹前并不急于动笔,而是先在心中构想竹子的整体形态、光影变化乃至风吹过后的动态美,待胸有成竹后才挥毫泼墨,这种对艺术的极致追求和深厚的文化底蕴,使他的作品既具象又抽象,充满了无限的想象空间。

“画竹宜在纸四边留空地数寸许……以虚带实,以实带虚。”这是郑板桥关于画竹的独到见解,他强调在有限的画面上营造出无限的空间感,让观者能够通过有限的画面联想到更广阔的自然景象和深远的意境,这种艺术处理方式不仅提升了作品的层次感,也使观者在欣赏时能够产生共鸣与思考。

竹之魂:精神世界的寄托与传承

郑板桥对竹的热爱与赞美,不仅仅是对自然之美的追求,更是对个人精神世界的深刻探索与表达,在他看来,竹不仅是物质世界中的一员,更是精神世界中的灯塔,它象征着坚韧不拔的意志、高洁自守的品格以及超然物外的境界,通过画竹、咏竹、书竹,郑板桥将自己的思想情感、人生哲学以及对社会的观察与思考融入其中,形成了一种独特的文化现象和艺术风格。

“盖竹之韵致如此……吾爱此君心无间。”这不仅是郑板桥对竹的深情告白,也是他对理想人格的不懈追求,在他的一生中,无论身处何种境遇,都能保持一颗如竹般坚韧而高洁的心,这无疑是他留给后世最宝贵的财富之一。

郑板桥与他的“板桥竹石”,不仅是中国传统艺术宝库中的瑰宝,更是中华民族精神文化的重要载体,在今天这个快节奏、高压力的社会里,“板桥体”所蕴含的淡泊名利、坚韧不拔、虚怀若谷的精神品质依然具有不可估量的价值,它提醒我们,在追求物质生活的同时,不应忘记心灵的滋养与净化;在面对困难与挑战时,应像竹一样坚韧不屈、迎难而上;在人际交往中,则应如竹般虚心有节、和谐共生。

郑板桥笔下的《竹》,不仅是一幅幅生动的画卷、一首首深情的诗篇、一种独特的艺术风格,更是一种精神的寄托与传承,它穿越时空的长廊,依旧在今天的社会中散发着独特的魅力与光芒,让我们在欣赏这些经典作品的同时,也能从中汲取力量与智慧,让这份来自古代文人的精神遗产在现代社会中继续发光发热。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...