郑板桥,清代著名文人、书画家,以竹为笔,以墨为墨,将竹子作为自己艺术创作的主题。他笔下的竹子,不仅形态逼真,更蕴含着深刻的人生哲理和真意。郑板桥通过竹子的坚韧、挺拔、清高、自立等特质,表达了对人生境遇的感悟和追求。他以竹为友,以竹为师,将竹子视为自己心灵的寄托和精神的象征。他的竹画作品,不仅具有艺术价值,更具有深刻的思想内涵和人文精神。郑板桥的竹画,是他对人生真意的独特诠释和表达,也是他对中国传统文化的独特贡献和传承。

在中国绘画史上,郑板桥(1693-1765)无疑是一位独具特色的艺术家,他的名字与“扬州八怪”紧密相连,以其独特的艺术风格和深邃的哲学思想,在清代画坛上独树一帜,而郑板桥之所以能够名垂青史,很大程度上是因为他画竹而出名,竹子不仅成为了他艺术创作的核心元素,更是其人生哲学和艺术追求的象征。

竹韵生辉:郑板桥与竹的不解之缘

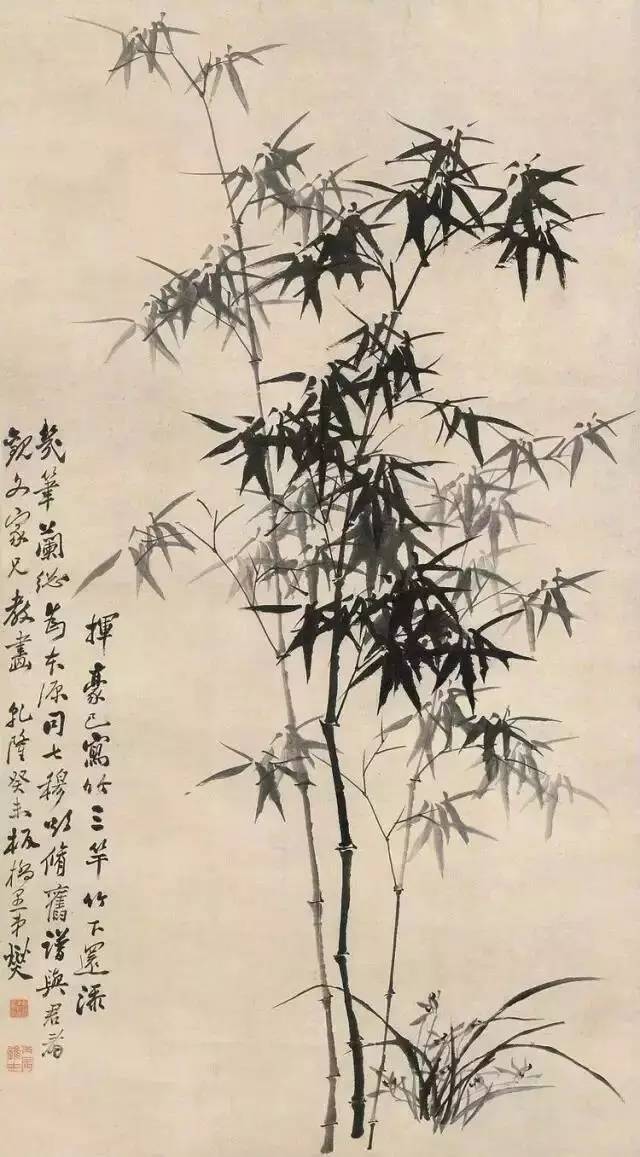

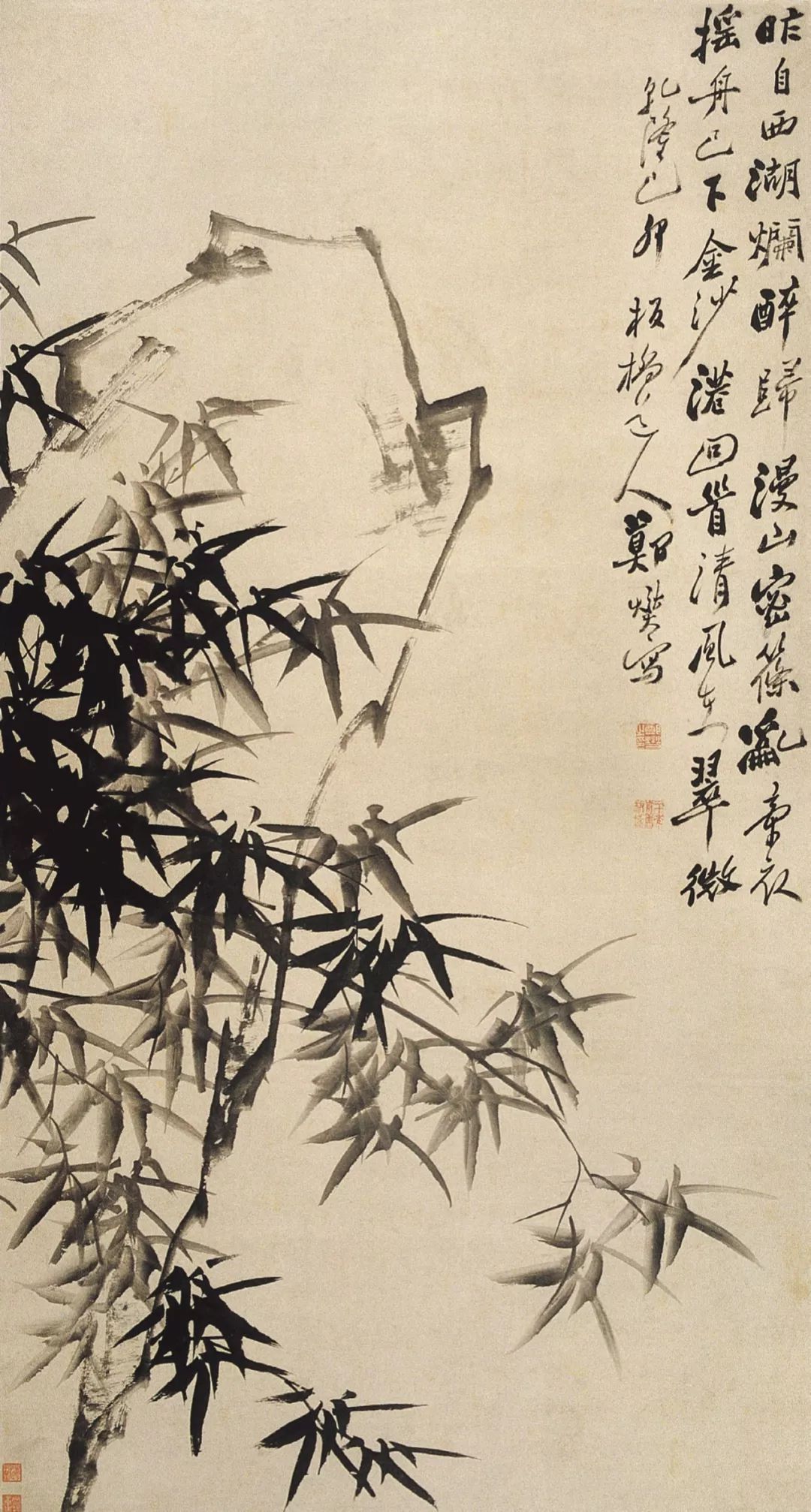

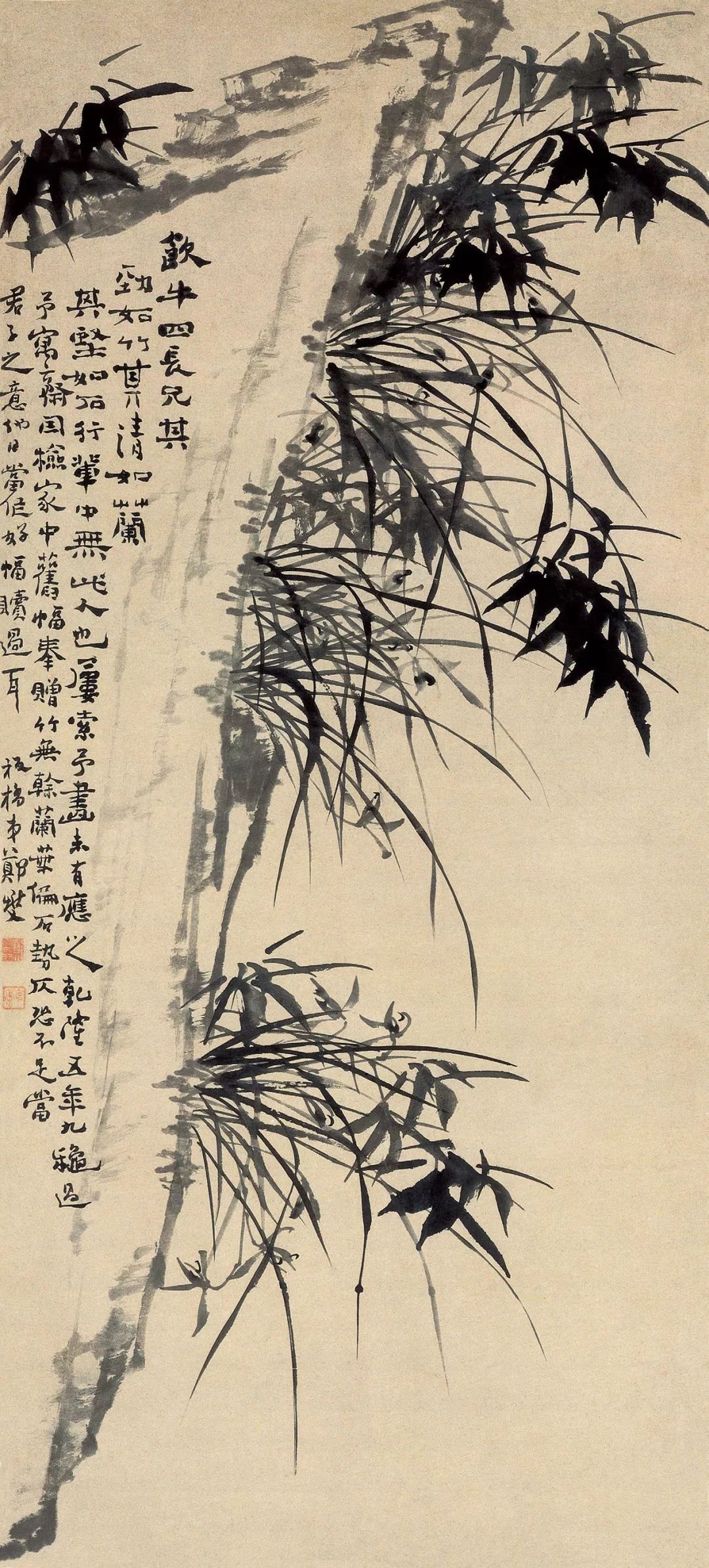

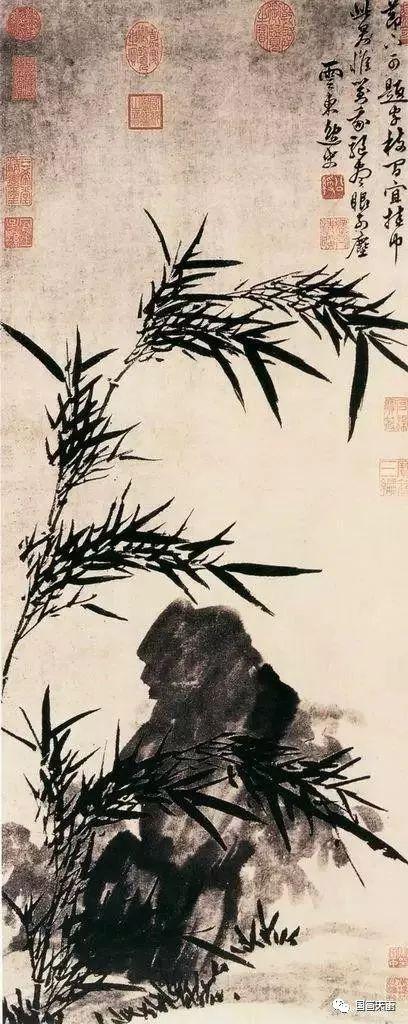

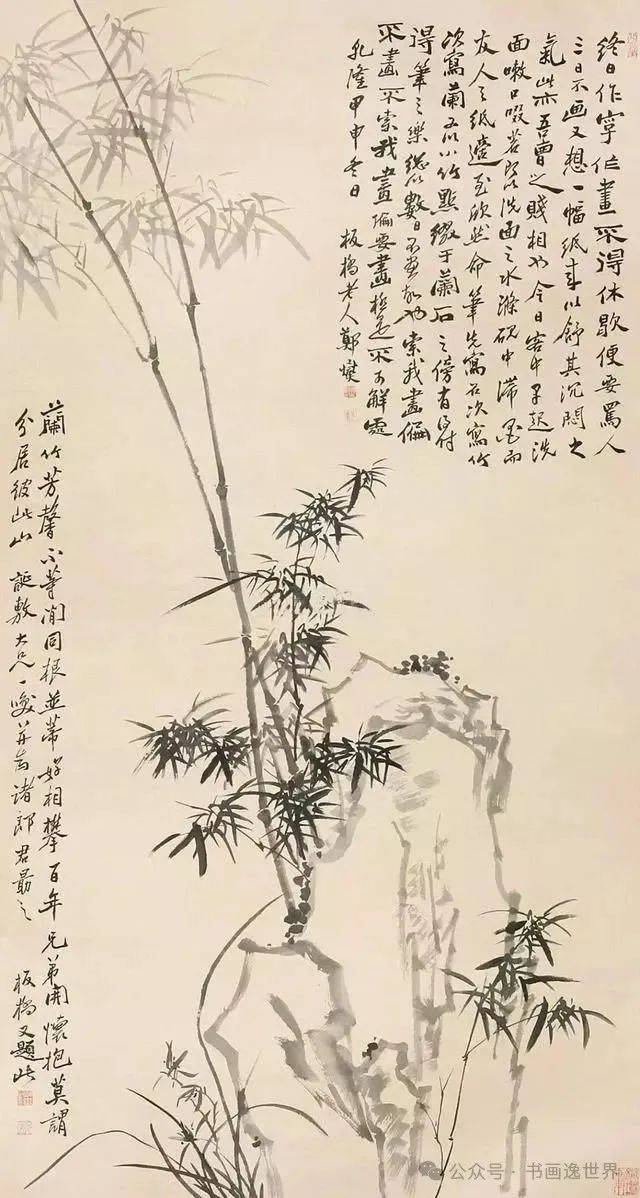

郑板桥对竹的热爱,几乎到了痴迷的地步,他一生画竹无数,无论是粗犷的墨竹,还是细腻的工笔竹叶,都蕴含着他对自然、对生活的深刻感悟,在郑板桥的笔下,竹子不仅仅是植物,而是具有生命力的艺术形象,它们或挺拔坚韧,或随风摇曳,每一根竹子都仿佛在诉说着自己的故事。

“画竹必先得成竹于胸中”,这是郑板桥在《板桥题画》中提到的创作心得,他强调,画竹之前要先有胸中之竹,即心中已有了竹子的形象和意境,然后才能落笔成画,这种“胸有成竹”的创作理念,不仅是对绘画技巧的精妙把握,更是对人生哲理的深刻体悟。

艺术风格:独树一帜的“板桥体”

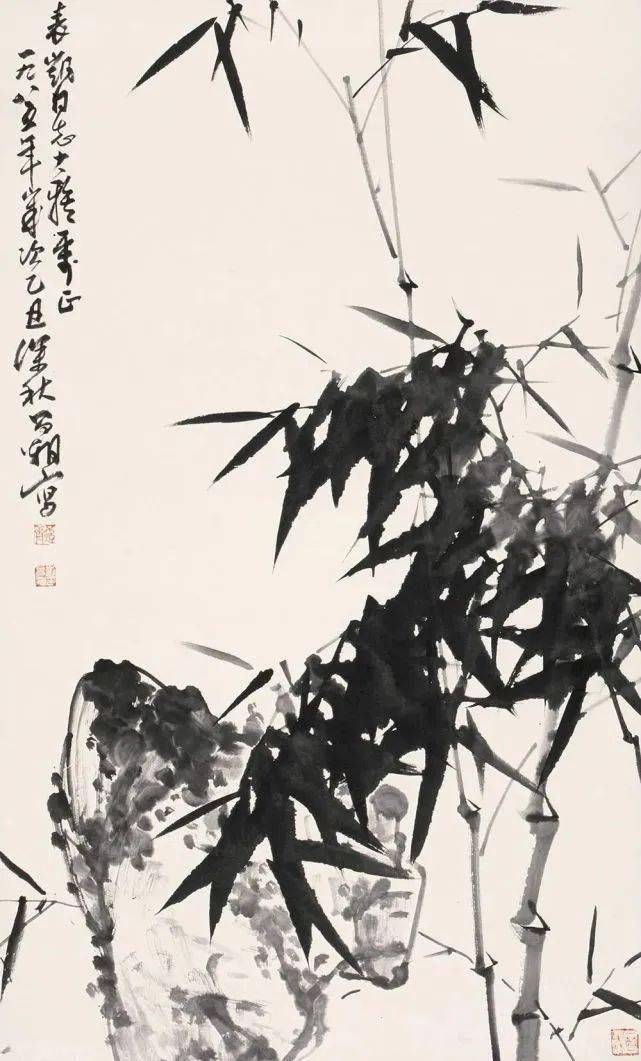

郑板桥的画作,尤其是他的墨竹图,以其独特的艺术风格闻名于世,他打破了传统文人画中竹子的程式化表现,将写意与工笔巧妙结合,既保留了竹子的自然形态,又赋予其强烈的个人情感和思想内涵,他的墨竹用笔洒脱,线条流畅而富有变化,墨色的浓淡干湿运用得恰到好处,使得画面既具象又抽象,既写实又写意。

“删繁就简三秋树,领异标新二月花。”这是郑板桥对自己艺术追求的生动写照,他的作品在形式上追求简约而不简单,内容上则力求创新而不失传统,这种“板桥体”的独特风格,不仅在当时独树一帜,对后世的中国画发展也产生了深远的影响。

人生哲学:竹之精神,人之品格

郑板桥不仅是一位杰出的画家,更是一位思想家,他通过画竹来寄托自己的情感和理想,将竹子的坚韧不拔、清高自守的精神融入自己的艺术创作中,在他的作品中,我们可以看到他对清贫生活的坚守、对高洁人格的追求以及对社会现实的深刻反思。

“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。”这句诗是郑板桥内心世界的真实写照,他通过画竹来抒发自己对于民间疾苦的关切和对清廉为官的向往,在他看来,竹子不仅是自然界的植物,更是人格的象征——它代表着坚韧、正直、虚心和节制,这种将自然与人文相结合的艺术创作方式,使得郑板桥的画作超越了单纯的审美范畴,具有了更深层次的文化和哲学意义。

历史影响与后世传承

郑板桥以其独特的艺术风格和深邃的思想内涵,在中国绘画史上留下了浓墨重彩的一笔,他的作品不仅在当时受到广泛的赞誉和追捧,对后世的中国画发展也产生了深远的影响,许多后来的画家都从郑板桥的艺术中汲取灵感和营养,形成了自己独特的艺术风格,他的“胸有成竹”创作理念和“删繁就简”的艺术追求也成为了中国画理论的重要组成部分。

郑板桥的画作还具有很高的收藏价值和文化意义,他的墨竹图不仅是中国传统书画市场上的抢手之作,也是许多博物馆和私人收藏家竞相追逐的珍品,通过这些作品,人们可以更好地了解清代的文化、艺术和社会背景,感受那个时代艺术家们的精神风貌和创作追求。

郑板桥之所以能够以画竹而出名并成为一代宗师,不仅是因为他在绘画技巧上的精湛和独特风格的形成,更是因为他通过画竹来传达自己的人生哲学和对社会的深刻思考,他的作品不仅具有高度的艺术价值和文化意义,也为我们今天的人们提供了宝贵的精神财富和审美享受,在郑板桥的笔下,“竹”已不仅仅是一种植物或一幅画作那么简单了——它是艺术家对自然、对生活、对自我深刻理解的结晶体;是中华民族传统文化中坚韧、清高、自守精神的象征;也是我们今天仍然可以从中汲取力量和灵感的宝贵文化遗产。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...