徐悲鸿,中国现代艺术巨匠,其艺术生涯充满了辉煌与坎坷。他早年留学法国,深受欧洲艺术影响,回国后致力于中国画改良,提出“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可采入者融之”,成为中国现代绘画的奠基者之一。他的艺术之路并非一帆风顺,曾因政治原因受到打压和迫害,甚至被错误地划为“右派分子”。尽管如此,他依然坚持自己的艺术理念和创作,为中国艺术的发展做出了巨大贡献。徐悲鸿的艺术成就和人生经历,不仅是中国现代艺术史上的重要篇章,也是对后世艺术家们的重要启示。

在中国近现代美术史上,徐悲鸿无疑是一位举足轻重的人物,他不仅是一位杰出的画家,更是中国美术教育的重要奠基者之一,其艺术成就与对后世的影响深远而广泛,本文将通过徐悲鸿的生平简介,探讨其艺术生涯的辉煌与坎坷,以及他对中国美术现代化的贡献。

早年经历与艺术启蒙

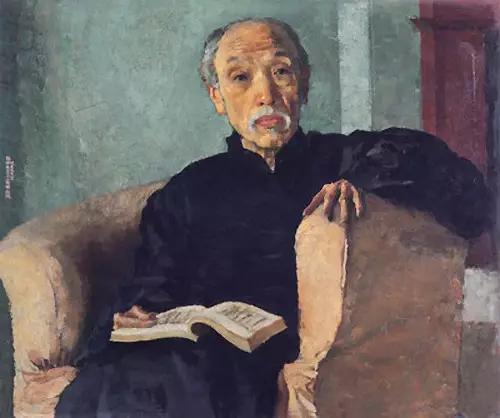

徐悲鸿,原名徐寿康,1895年出生于江苏省宜兴县的一个小知识分子家庭,自幼家境贫寒,但父亲徐达章是一位精通中国传统绘画的私塾教师,这为徐悲鸿的艺术启蒙奠定了基础,早年,他便在父亲的指导下学习书法和国画,展现出了过人的艺术天赋,随着家庭经济状况的恶化,徐悲鸿不得不辍学谋生,先后在钱庄、银行等处工作,这段经历也让他深刻体会到社会的艰辛与不公。

留学法国与艺术革新

1919年,徐悲鸿赴日本留学,后因“五四”运动的影响改道法国巴黎,进入朱利安学院学习绘画,在法国期间,他不仅接受了严格的素描和色彩训练,还深受欧洲现实主义和浪漫主义艺术的影响,徐悲鸿的画作《田横五百士》和《徯我后》等作品,不仅展现了他对传统中国绘画的深刻理解,也体现了他对欧洲艺术精神的吸收与融合。

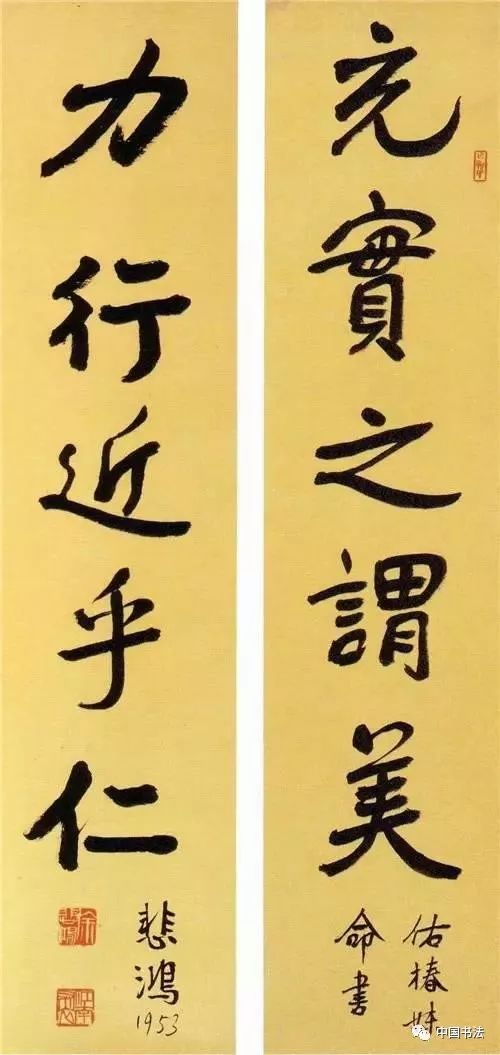

在法国期间,徐悲鸿深刻认识到中国美术的落后与保守,他决心回国后进行一场艺术革命,以推动中国美术的现代化进程,1927年回国后,他先后在广州、上海等地任教,积极推广西方绘画技法与中国传统绘画的结合,倡导“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可采入者融之”,这一理念成为他艺术创作和美术教育的重要指导思想。

艺术创作与教育贡献

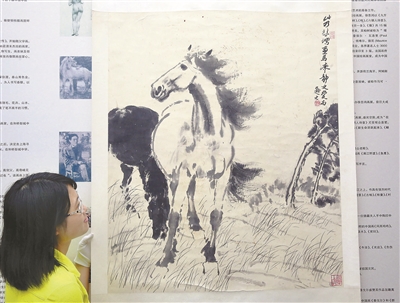

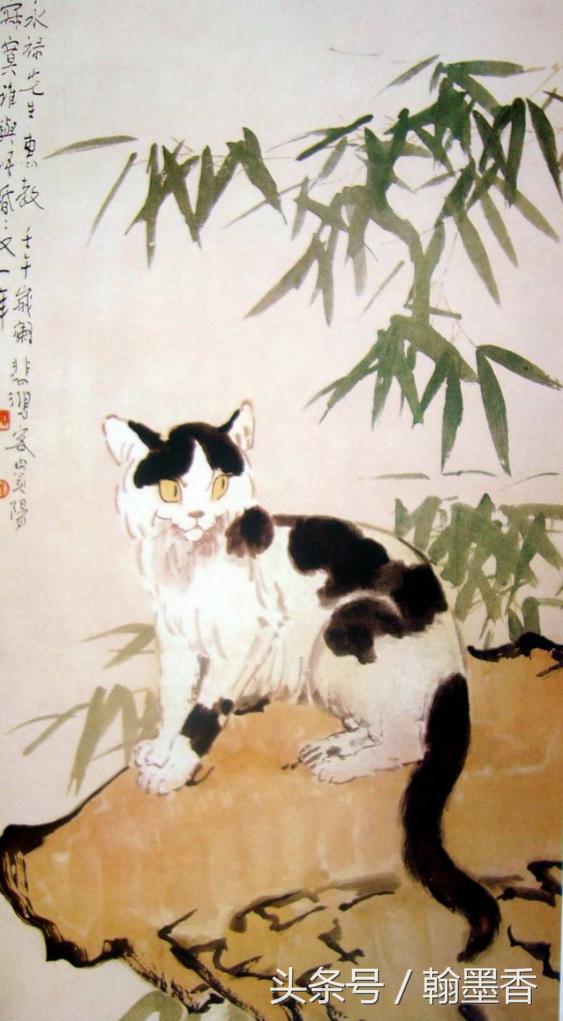

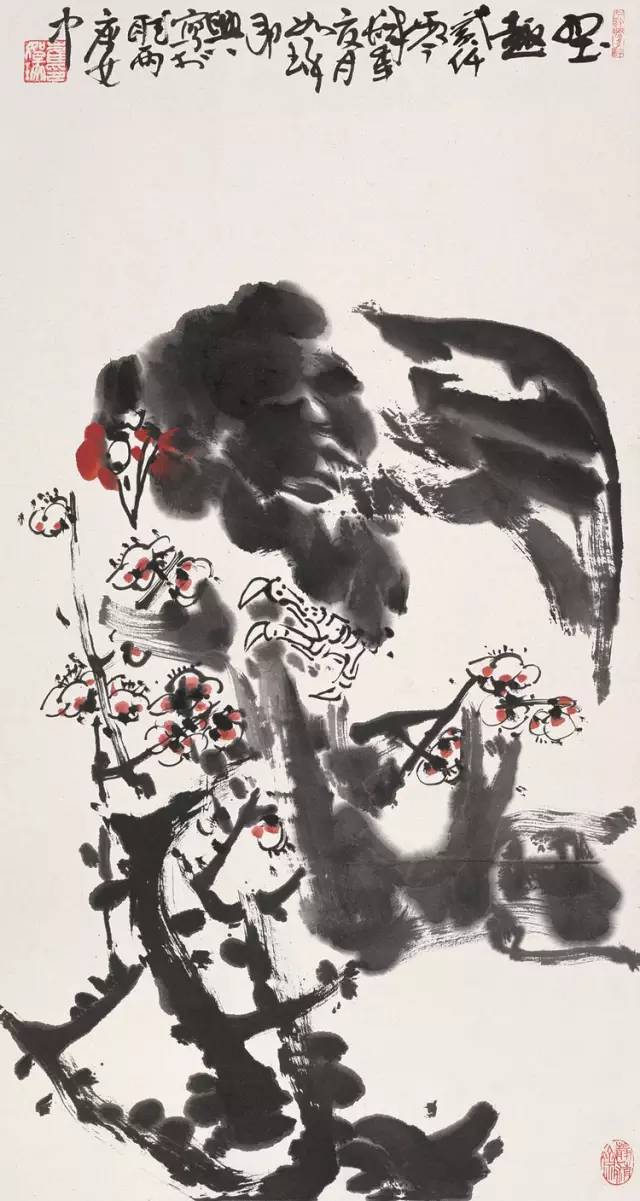

徐悲鸿的艺术创作涉及多个领域,包括油画、国画、雕塑等,他的油画作品如《田横岛》、《徯我后》等,以强烈的现实主义风格和深沉的情感表达,展现了中国人民的坚韧与不屈;而他的国画则以独特的笔墨技巧和深邃的意境著称,如《田横五百士》的构图与色彩处理,既保留了传统国画的韵味,又融入了西方的透视与光影效果。

除了艺术创作外,徐悲鸿在美术教育领域的贡献同样不可忽视,他先后在多所大学担任教授职务,培养了一大批优秀的美术人才,在中央大学艺术系(后改为南京大学艺术系)任教期间,他不仅传授绘画技法,更注重培养学生的艺术观念和人文素养,强调“古法今用”与“中西合璧”的创作理念,他的学生中不乏后来成为各自领域内佼佼者的人物,如吴作人、李可染等。

坎坷人生与晚年岁月

尽管徐悲鸿在艺术上取得了巨大成就,但他的个人生活却充满了坎坷,由于他的艺术理念与当时社会保守势力的冲突,他多次遭遇打压和排挤,特别是在新中国成立初期,由于政治环境的复杂多变,徐悲鸿的创作和教学活动也受到了限制,他始终坚守自己的艺术信仰和教育理想,继续为推动中国美术的发展而努力。

1953年9月27日,徐悲鸿因病逝世于北京,他的离世标志着中国美术界一位巨匠的陨落,但他的艺术精神和教育理念却如同不灭的灯塔,照亮了中国美术现代化的道路。

徐悲鸿的一生是艺术探索与教育奉献的传奇,他以卓越的艺术成就和深远的教化影响,成为了中国近现代美术史上不可多得的瑰宝,无论是他的绘画作品还是教育思想,都为中国美术的现代化进程注入了强大的动力,尽管他的个人生活充满了波折与挑战,但他始终以坚定的信念和不懈的努力,为中国美术的发展贡献了自己的全部力量,徐悲鸿的名字将永远镌刻在中国美术的史册上,激励着后来者不断前行。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...