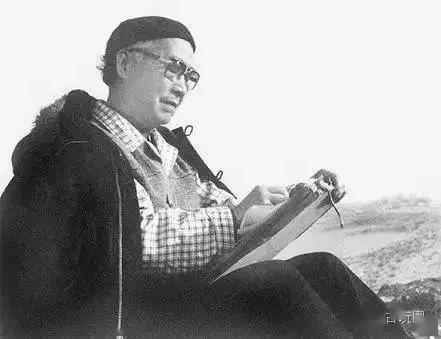

徐悲鸿,中国现代艺术巨匠,其艺术生涯充满了辉煌与坎坷。他早年留学法国,深受欧洲艺术影响,回国后致力于中国画改良,提出“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可采入者融之”,成为中国现代绘画的奠基者之一。他的艺术之路并非一帆风顺,曾因政治原因受到打压和迫害,甚至被错误地划为“右派分子”。尽管如此,他依然坚持自己的艺术理念和创作,为中国艺术的发展做出了巨大贡献。徐悲鸿的艺术成就和人生经历,不仅是中国现代艺术史上的重要篇章,也是对后世艺术家们的重要启示。

在中国近现代美术史上,徐悲鸿无疑是一位举足轻重的人物,他不仅是一位杰出的画家、教育家,更是一位在艺术理论、美术教育领域有着深远影响的艺术巨匠,徐悲鸿的一生,是艺术探索与时代变革交织的传奇,他的故事不仅是对个人命运的记录,更是中国近现代美术发展历程的缩影。

早年岁月:艺术启蒙与留学经历

1895年,徐悲鸿出生于江苏省宜兴市的一个普通家庭,自幼年起,他就展现出了对绘画的浓厚兴趣和天赋,17岁时,他跟随兄长赴上海求学,并在那里接触到了大量的西方艺术作品和思想,这为他日后的艺术道路奠定了基础,1916年,徐悲鸿考入上海复旦大学法文系,但不久后因不满时局而转赴日本学习美术,在日本期间,他广泛接触了欧洲古典油画、素描等技法,并深受其影响,1919年,徐悲鸿回国后,在南京高等师范学校任教,开始了他作为教育家的生涯。

艺术探索与革新

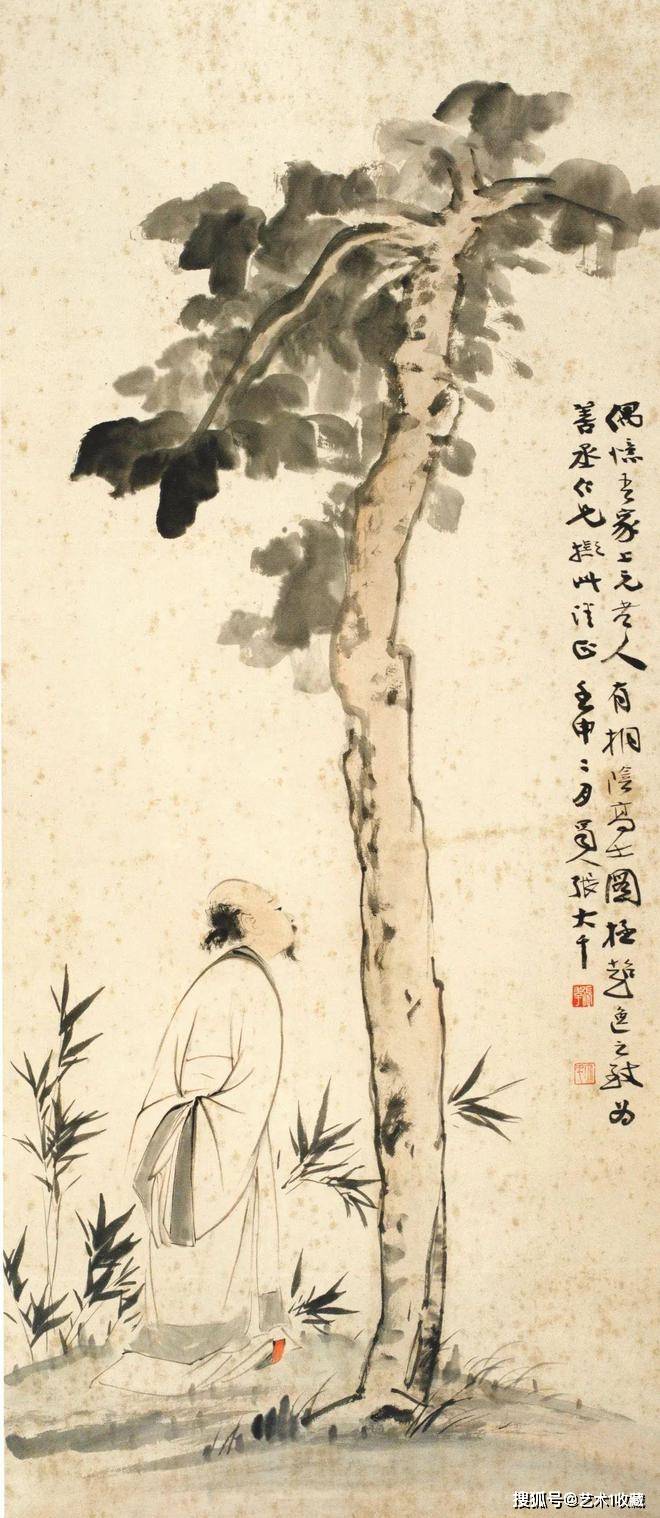

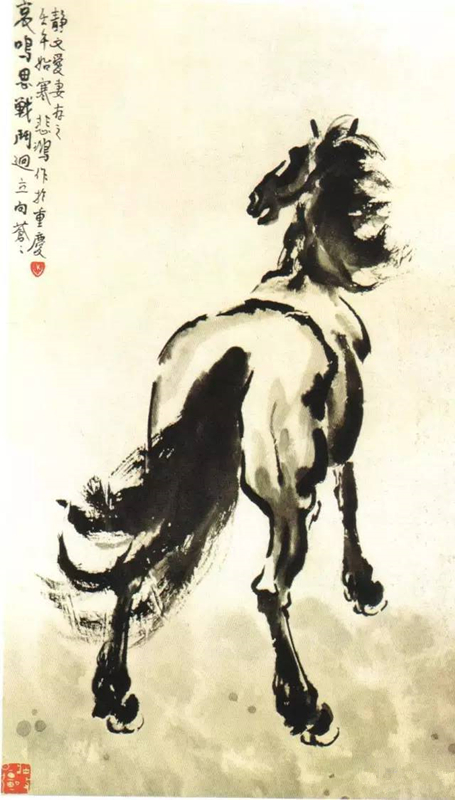

1927年,徐悲鸿受蔡元培之邀,赴法国巴黎深造,在法国期间,他不仅系统学习了西方绘画的技法,还深入研究了欧洲各时期的艺术流派,这次留学经历极大地拓宽了他的艺术视野,也让他深刻认识到中国美术的不足与革新之路,回国后,徐悲鸿以极大的热情投入到中国美术的改革中,他主张“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可采入者融之”,这一理念成为他艺术创作和美术教育的重要指导思想。

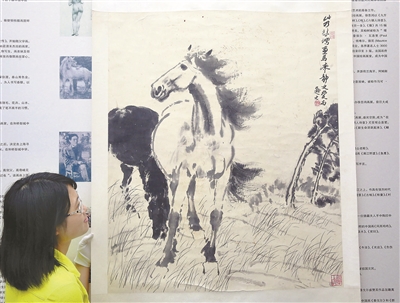

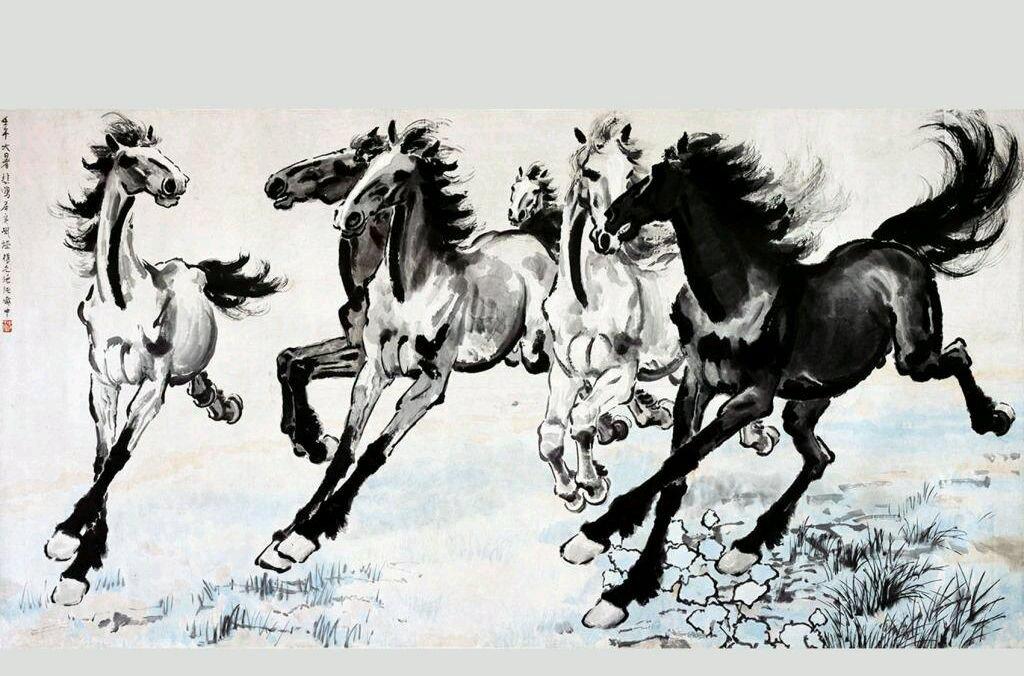

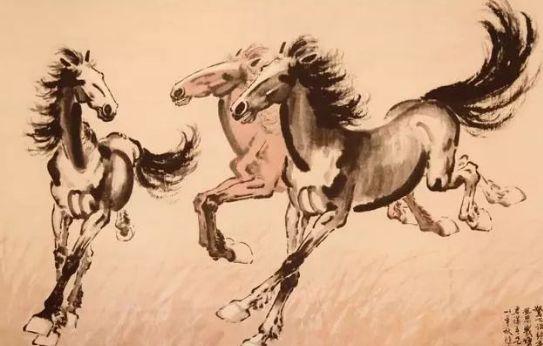

徐悲鸿的创作以现实主义为主,他强调“古法今用”,将中国传统绘画的精髓与西方绘画的技法相结合,形成了自己独特的艺术风格,他的作品《徯我后》以历史题材为背景,通过细腻的笔触和深刻的主题,展现了人民对领袖的期盼与信任;而《徯予》则以更为直接的方式表达了人民对民主自由的渴望,这些作品不仅在当时引起了巨大反响,也为中国美术的现代化进程提供了宝贵的借鉴。

教育与理论贡献

除了在创作上的成就外,徐悲鸿在美术教育领域也做出了巨大贡献,他先后在多所大学任教,如南京中央大学、北平国立艺专等,培养了一大批优秀的美术人才,他强调“古法今用”的同时,也注重培养学生的独立创作能力和创新精神,在他的指导下,学生们不仅掌握了扎实的绘画技法,还对中西艺术的融合有了更深入的理解。

在理论方面,徐悲鸿著有《新美术》等重要著作,他在书中系统阐述了中西艺术的异同、中国美术的现代化路径以及美术教育的意义等,这些理论成果为后来的美术教育者和研究者提供了宝贵的参考和指导。

坎坷与挑战

徐悲鸿的艺术之路并非一帆风顺,在20世纪三四十年代的中国社会背景下,他的艺术观点和改革措施曾遭到保守势力的强烈反对和攻击,尤其是当他提出“古法今用”并大力推广人体素描教学时,更是引起了轩然大波,面对这些压力和挑战,徐悲鸿始终坚守自己的信念和理想,以坚定的态度继续自己的艺术探索和教育实践。

晚年岁月与艺术遗产

晚年的徐悲鸿虽然身体状况不佳,但依然坚持创作和教学活动,他的作品《田横五百士》、《徯我后》等不仅在中国美术史上留下了浓墨重彩的一笔,也成为了后人学习和研究的宝贵资料,他还积极参与各种社会活动和文化交流活动,为推动中国文化的国际传播做出了重要贡献。

徐悲鸿的一生是艺术与时代交织的传奇,他以自己的才华和努力,不仅在绘画领域取得了卓越的成就,更在美术教育和理论方面留下了深远的影响,他的故事激励着无数后来者继续在艺术的道路上探索前行,当我们回顾徐悲鸿的一生时,不仅应该看到他的成就和贡献,更应该学习他那种勇于探索、敢于创新的精神和对艺术的执着追求。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...